プレシリーズAのスタートアップが事業立ち上げ0→1期に学んだ10のこと

この記事が提供できる価値

スタートアップ、プレシリーズAの事業立ち上げ(0→1期)のリアルな実体験と学びを提供。メインの想定読者は起業を考えていたり、スタートアップでこれから事業立ち上げを行う方です。サンプル1ですし、事業が成功したわけでもないので「真に受けすぎず」でお願いしたいのですが、どなたかの失敗確率を下げたり、回り道の回避につながってくれれば嬉しいです。

1万2,000字超と非常に長いnoteなので、「いいね」「スキ」「マガジン」に加える等してゆっくり読んでください。

自己紹介

水上真介(Mizukami Shinsuke)です。IT業界20年強なのでベテラン勢です。経歴は大学卒業後自分で事業を10年やってました。その後会社員に。LINEの法人事業立ち上げ期からLINE公式アカウントのブランド統合までを経験。

クックパッドでは新規事業「クックパッドマート」事業の責任者。

スタートアップ企業であるトラックレコードにビジネス担当第一号社員として2021年10月に入社。

クックパッドマートは新たな食の流通を作る取り組み。受け取り場所がお近くの方はぜひ!

Colla事業の紹介

Collaは2020年5月、コロナ禍で誕生したSlackアプリです。日本中が強制的に在宅勤務を強いられた中、リアルなオフィスで行われていた雑談を発生させるサービスとして話題に。その後2年間広告なしのオーガニックで利用者が増加中です。2022年1月に有料プランをリリースしマネタイズを開始。私とインターン生の2名でColla事業の立ち上げ(マーケ・営業・CSまでBiz領域全般)を行っています。

Collaではシャッフル機能とキャンディ機能を提供しています。

今回は0→1期の成長フェーズのお話

事業の成長フェーズは一般的に0→1期、1→10期、10→100期とありますが、今回は事業立ち上げ0→1期(ゼロイチ期)のお話です。この半年でCollaは導入事例集が作れるくらいまでには事業が立ち上がりました。ご利用の皆様、ありがとうございます!

導入事例の他、サービス紹介や運用ノウハウ資料をダウンロードできます。

売上ゼロの段階からどうやってPMFに向かっていくか、が今回の範囲です。(順調に事業成長でき、1→10期の仕組み化の話も早く書きたい…!)

という3段階があると言われています。

「Colla事業立ち上げ5段階」にまとめてみた

このnoteを書くにあたり、自分が9ヶ月間自分がやってきたことを振り返り、事業立ち上げを体系化したのが下の図「Colla事業立ち上げ5段階」です。「UXデザインの5段階モデル」というフレームワークと同じ構造で整理しました。個人的には上手いことハマったと気に入っています。

この5段階の内容を順番に紹介しつつ、実体験を通じて学んだポイントを10個お伝えします。

STEP1:戦略を練る

戦略の重要さを疑う人はいないでしょう。一方で抽象度が高く、0→1(ゼロイチ)期のスタートアップが一発で強度の高い戦略を練るのは至難の技、というのが振り返っての実感です。視界が少し先までしか見通せず、変数も多いため非常に予測しにくいです。

既存事業であれば年次の経営計画を立てられますが、スタートアップの0→1期は段階毎に戦略を確認し、必要があれば修正していくのが自然なのでしょう。もしかしたら、既存事業の経験が豊富な人ほど感覚を合わせるのに苦労するかもしれません。

代表的なフレームワーク

戦略を練る方法は世の中に多くあります。いずれにしても「外部環境」「顧客や競合の情報」「自社の置かれている状況や資源」を丁寧に診断していくことには変わりはありません。

「どのフレームワークをどれくらい分析するのか」というテーマでも小一時間語れそうですが今回は割愛します。代表的なものをまとめました。

Colla事業の場合

私たちの場合は、Slackアプリというビジネス市場が未成熟の領域で、リモートワーク環境下でのコミュニケーション課題を解決することにしました。

「Colla」という擬人化botによる体験が中核です。Collaは「Collaさん」「Collaちゃん」などの呼び名で親しまれています。下のツイートは去年の夏季休暇のお知らせです。botに人格があることで情緒的価値を形成させています。

弊社に所属している(?!)SlackのCollaちゃんが夏休みとるって連絡が入ってほっこり☺️しかも結構お休み長いなww#Colla pic.twitter.com/apPj7TnSp0

— 豊田 夏実(ちゃむ)@デザイナー (@toyoda_navicus) August 6, 2021

名著「ストーリーとしての競争戦略」のフレームワークに当てはめると下図のようになります。

リアルなオフィスで行われたコミュニケーションをデジタル空間(Slack)で再現

戦略を練る段階で私が学んだことを2点紹介します。

学び1、事業を自分の言葉で語れるようにする

Why:当事者としての「問題意識」が自分と周りを動かす

学びの1つ目は良かったことです。

事業の0→1期は課題の発見と仮説検証の繰り返しです。

課題を発見するためには「問題意識」を持つことが必要。「問題意識」を持つためには自分の考えや軸が必要です。

私が入社後最初にやったことは、”会社に所属して働くことの意味”を考えることでした。

特に経営層の方とお話する際には、ツール・機能の良し悪しの前に「なぜそのテーマに取り組まなければならないのか?」という本質的な意見交換をする場面があります。正解かどうかではなく、自分なりのビジョン・見識・意見を持っておいたことで非常に助かりました。

技術によって「新たな働き方」を作っていける可能性を感じています

学び2、前提は「隠れる」「変わる」から要注意

Why:前提はズレると思っていてちょうどよい

たとえば「スタートアップ」と聞いた時に頭の中でイメージするものや定義は人によって差があります。

弊社は経験豊富なメンバーが立ち上げたスタートアップで、世間一般のスタートアップ像とは異なりますし、Colla事業以外に「TECH HIRE」という事業で売上があるため、他社さんとは違った戦い方をしています。

このように「前提」は人によってズレがちです。このズレが円滑なコミュニケーションや課題発見の邪魔をすることがあり、注意が必要です。

また、「前提」は移り変わります。0→1期は極端な話、商談一つで前提が変わります。加えて取り巻く環境が変わっていることに気づかず、課題発見ができないケースもあり得ます。

スタートアップの0→1期だけではなく、通常の業務でも大事ですね

対策としては、「わかっていないこと」を大事にすることかなと思っています。Tipにすると下記のような感じでしょうか。

前提の落とし穴にはまらないためのTips

1. 相手がわかっているはずだと期待せずに、丁寧に前提を意識して話すように心がける

2.自分自身がわかっていないことを明らかにする。多くの意思決定の場面で「わかっていること」から判断しがちで、間違った判断を行ってしまう

3. データや証明できないもの、言語化できないものは主観で判断した時は「主観です」と言う

STEP2:目標を決める

スタートアップの0→1期で達成したい目標は大きく2つあります。

「顧客・市場とのFit」「事業性」の検証です。平たい表現に言い換えると「自分がお金を払っても使いたいサービスなのか?」と「今後事業として成長余地が見込めるか?」の確認です。

代表的なフレームワーク

スタートアップ業界では一般的ですが「PMF(プロダクト・マーケット・フィット)」をしているのかを確認していきます。

この「PMF」、概念は読めば理解できるのですが、(少なくとも自分にとっては)自分たちにあった数値決めや計測方法など、具体的な段階になると急に難易度が上がった印象でした。

Colla事業の場合

私たちの場合は、無料で使えるCollaのシャッフル機能(雑談を促進させる機能)は2年間提供しており利用ユーザーフィットを確認できています。

ですので今回は有料プランのメイン機能であるキャンディ機能(感謝貢献の可視化・バリュー浸透)が対象です。感謝貢献を可視化するサービスは世の中にあることから課題は存在しており、その他の項目について現在進行系で検証中しています。

全てを満たせていたら、それはまぁ売れますよね

学び3、目標設定は「アウトカム思考」で

Why:KPI管理はミスリードを生みがち

PMFの各段階で計測する指標は、DAU/MAUやNPSスコア、解約率、CAC・LTV、ターゲット顧客数など数多くあります。

改めて振り返ると、目標設定が最も反省点が多かったです・・

ミスリードを生む判断・行動を3つしていました。

① 転換指標で目標設定してしまった

1つ目は無料プラン利用ユーザーのうち何割が有料転換できるかという指標を目標としてしまったことです。これは「結果指標」であり、試算でしかありません。事業をはじめる前の皮算用はスタートアップに限らず失敗する場合が多いですが、私もその罠に見事にハマってしまいました。売上という分かりやすい結果を出すことで安心したかったのかもしれません。本来は、PMFの検証を目標とすべきでした。

② タスクをTo-Doベースで追ってしまった

2つ目はタスクをTo-Doベースで追ってしまったことです。スタートアップはやったらよさそうなことが山積みです。To-Doベースでの目標設定は成果とは直接関係ないことも多いですし、前提が変わったことでやらなくても良いTo-Doも発生します。しかもTo-Doベースで目標設定すると修正が効きません。「忙しく働いていたけど成果ってなんだっけ?」こんな振り返りをしてしまっている会社はTo-Doベースでの目標設定をしてしまっているのかもしれません。

タスクベースで消化することをしていました

失敗を経て得た学びは「アウトカム」に集中し、そこから逆算して行動に落としていくことです。

自分たちが実行したことの得られた成果を起点に目標設定を行う

たとえば課題の深さの検証であれば、アクションはインタビュー対象を決める、課題と解決策を決めるなどの計画づくりで、アウトプットはリストアップしたxx人にインタビューを行い、仮説の確かさを検証できた、となります。

これをもう一歩進めて「インタビューしたユーザーのxx%から商品ができたら有料で使いたいとの意見が出る」という成果を目標とすると、決裁者にインタビュー同席してもらうなど、アクションから変わってきます。

学び4、「時間軸」は4種類で管理

Why:意思決定の曖昧さを排除し行動スピードを担保するため

「1年間でARRxx倍に成長」のようなスタートアップ界隈の記事を目にすると「もっとこうしたらよかったのではないか?」と理想と現実のギャップを感じ、同時に力のなさを痛感する瞬間が少なからずあります。一方で後に成長した有名企業、たとえばNetflixで18ヶ月、Airbnbで2年とPMF前は緩やかな成長だっという事実もあります。

③目標設定の時間軸でのコントロール

難しかったことの3つ目は目標設定の時間軸でのコントロールです。

早い成長が善とされる中、どの時間軸で何を目標として行動するのが良いのか、良いバランスを見つけるのが難しかったです。

今でも難しさは変わらないのですが、先ほどのアウトカム志向に時間軸の要素を加えて目標設定を行うと、チームでの認識あわせが格段に楽になりました。

日/週/月/四半期の時間軸で分けて目標設定を行う

スタートアップの0→1期の事業目標は最長四半期(3ヶ月)が良いというのが実感です。目標設定上手くいかないと課題感を感じている方は、「アウトカム」「アウトプット」「アクション」のフレームワークで検討することをおすすめします。

STEP3:商品設計

STEP3は商品設計です。PMFを目指す0→1期では「プロダクト強度」を高める活動に集中するのが良いとされています。私たちもその原則に従うことにしました。

代表的なフレームワーク

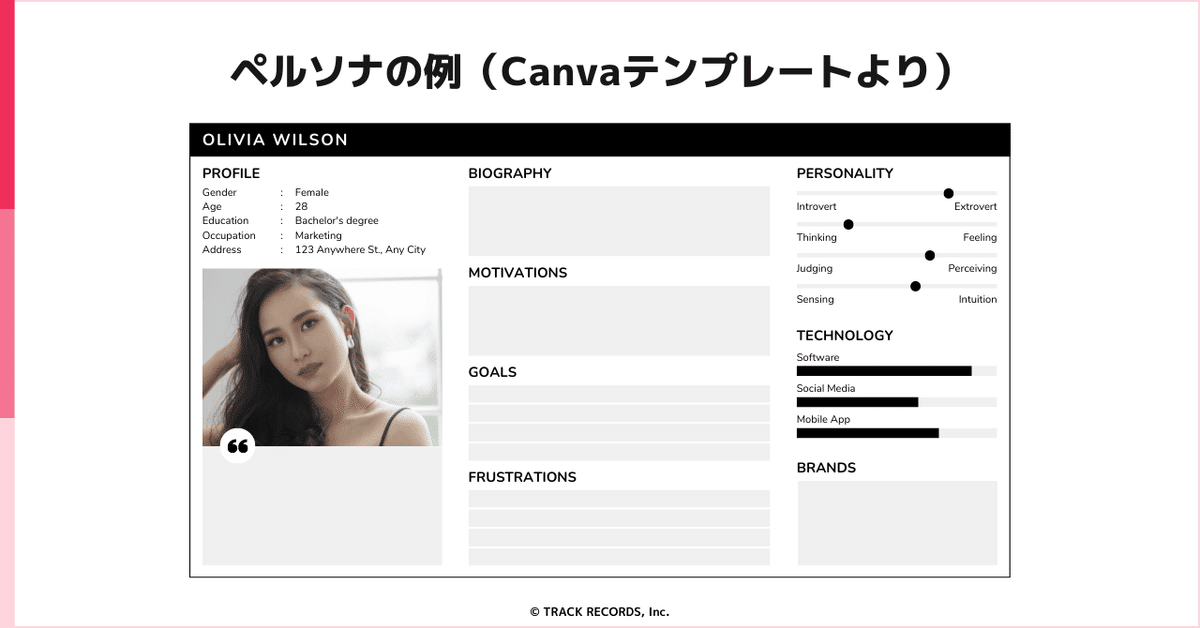

商品設計の段階では、ペルソナを作ったり、カスタマージャーニー、ゴールデンサークル等を作ることで、「誰が」「どんな行動をしていて」「どんな課題を抱えているのか」を言語化することで顧客像を明確にしていきます。

今や一般的な手法ですね

極論手法はどれでも良いのですが、個人的には下の問いに仮説でよいので答えられたら検証段階に進んで良いと思います。精緻に検討しすぎるより得るものが大きし、スピードも早くなります。

1. 自社が対象とする顧客は「誰なのか?」

2.対象は「どんな痛みを抱えているのか?」

3. 自社サービスでその課題を解決できそうか?

4.いくらで提供するか?

5.どのように見つけてもらうのか?

6. どの点を評価して他社ではなく選んでもらえるのか?

※市場規模など市場性と収益性の検証はこれから・・です

商品設計での学びもとても多かったのですが、「誰に」と「いくら」の2つの学びについて紹介します。

学び5、ターゲットは絞る、ペルソナは変身する

Why:唯一の正解や共通理解がない

「ターゲットとペルソナの違いを説明してください」と言われたら自信を持って即答できるでしょうか? 特に「ペルソナ」には様々な定義や作り方があります。それっぽく作ることはできるのですが、芯が通っているのかの確信を持ちにくいです。

唯一の正解や共通理解がない場合は、自分なりに考えを整理をし、答えを確認しながら進めるしかないのかな、と今では思っています。前提の罠にハマらないように「わからないこと」も含めて。私は下図のように整理しました。

0→1期は課題の確認、仮説検証のためにペルソナを作る

「ターゲット」とは実在する人・集団です。たとえば上場企業のセグメントであれば、日本の企業数(約367万社)>上場企業(3,831社)>グロース市場(479社)と絞り込みます。対して「ペルソナ」は、想定ユーザーです。実在する場合もありますが、要素を組み合わせた仮想の人を作り上げる場合も多いですね。0→1期は課題の確認、仮説検証のためにペルソナを作ると目的を限定すると、ふわっと感を緩和できるかと思います。

Colla事業の具体例を紹介します。

Colla事業の場合:ペルソナ

Colla事業は人事領域のサービスとなります。「経営層」「人事」「マネージャー」「メンバー」という4層が存在します。誰の課題を優先的に解いていくのかが悩みどころでした。

経営者=男性のように固定概念に縛られないように動物にしました

たとえば経営者では「バリューが浸透し、組織に一体感が生まれるとお金を払う価値を感じる」との仮説を持ちました。人事は「エンゲージメントの向上や人事制度」、メンバーは「義務感・強制感のないコミュニケーション促進」といった具合です。

仮説検証のインタビューでは正解を求めたくなります。唯一の正解を求めず、ペルソナは変化するものと捉えるとバイアスを緩和できるかもしれません。

私たちの場合は、当初は決裁者は経営者なのでバリュー浸透を優先すべきと考えていました。インタビューを通してNotionのように多様な人の多様な課題に対応できるプロダクトにした方が私達らしい、という考えに変わりました。

Colla事業の場合:ターゲット

メインターゲットは、Slackを使っているセグメントの中で50人規模のスタートアップ企業としました。Slackを使っていない企業やリモートワークを行なっていない企業は除外する意思決定をしています。

人員が増加し組織課題が発生しはじめる企業にフォーカスしました

いわゆる30人の壁、50人の壁と言われる一次成長期には、組織の機能不全が発生します。またCollaの利用データからもこの層がメインであることから、ターゲットとしました。

「他を除外する」のではなく、絞ったターゲットを中心に考えます。Collaの場合はメインターゲット向けに「スタンダードプラン」を用意し、その他のニーズは「プレミアムプラン」で吸収することにしました。

それ以外のニーズはプレミアムプランで都度提案で対応

学び6、プライシングは売上よりも検証優先

Why:価格が理由で売れないと検証ができないから

「SaaSの命はプライシング」と主張する人がいるほど価格設計は重要とされています。もちろんSaaS以外でも「値決めは経営」(稲盛経営6条)という格言があります。失敗すると「死の谷」に落ちたり、上手く設計できると売上・利益がxx倍違うという記事を目の当たりにすると判断は慎重になってしまいます。

スタートアップの0→1期で優先すべきは仮説の検証というのが学びです。「価格が理由で接点が作れない、売れないのではないか?」という変数をなくすことを優先しました。

具体的な価格は「競争志向」で決めました。製造業など製造・流通・在庫管理コストが発生する場合は異なりそうですが、多くのSaaSビジネスには競争志向があっていると思います。

もう少し具体に踏み込むと、業界標準・競合の料金と同額もしくは1割程度低い価格としておくとよいのではないでしょうか。

最初はできる限りにシンプルな料金プランから始め、プロダクトが成長して多機能化やユースケースが拡大したタイミングで料金プランを複雑化させる、と2段階に分けて考えると迷いがなくなりそうです。

STEP4:構造を整理する

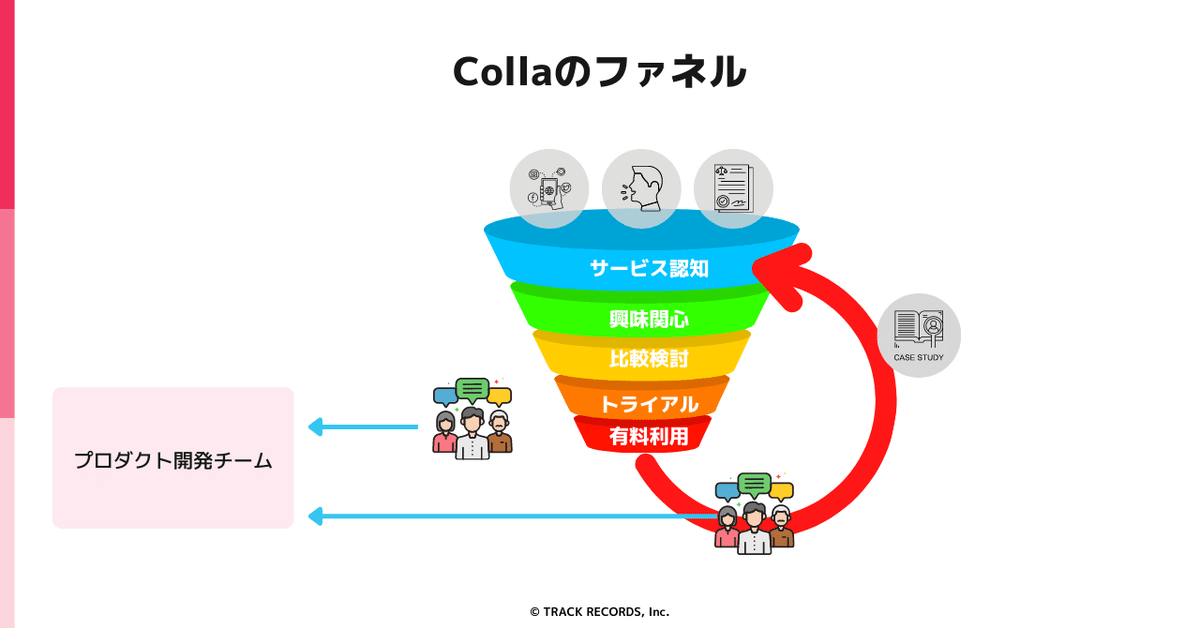

STEP4で事業全体の構造を整理し、STEP5で実行していきます。事業全体の構造の範囲は「マーケティング」「セールス」「カスタマーサクセス」「プロダクトとの連携」が整理する領域となります。

代表的なフレームワーク

事業構造全体を整理する際には「ビジネスモデルキャンパス」、Biz領域についてはマーケティングファネルなどのフレームワークで検討することが多いです。

Colla事業の場合

前提として弊社は特殊なケースです。フリープランの利用者が毎月増え続けており、2022年6月からはCollaのインストール即有料プランのトライアルも始まっています。一般的なゼロイチ期のサービスと比較すると、リード獲得や価値検証の対象顧客を見つける苦労が少ないです。

常にプロダクトフィードバックを得られる構造

構造としては、認知・興味関心・比較検討・トライアル・有料利用までのファネルそれぞれでやることを決めています。全体設計の中で大事にしたのは、見込み顧客、有料顧客双方とのコミュニケーションの中でフィードバックが生まれる仕組みになっているかです。

潜在顧客からのフィードバック

・サービス内容を理解できるか?誤解はないか?

・提供価値が伝わっているか?

・こんな機能があれば有料でも使う、という要望の抽出

既存顧客からのフォードバック

・実際に利用した上での満足度や改善点

・SNS上のでCollaに対する評価、評判をチェック

マーケティング・営業で活用する「コンテンツ」については、全体像を描きいて、作成するコンテンツの優先順位を決めていきました。

(画像ぼかしすぎてよくわからないですね・・・)

学び7、マーケは一点突破(しかない)

Why:どこから実施するかの見極めをセンスと諦めない

マーケティングの具体的な施策についても触れておきます。認知獲得〜有効リード化までのマーケティング施策は、コンテンツマーケティング、イベントセミナー、Web広告出稿、TVCM、メルマガ・ニュースレター、コミュニティ、リファラルなど、手段は多く存在します。

0→1期だけではないかと思いますが、スタートアップは資金も人員も、いわゆるリードもない状態が一般的です。このうちどこから手をつけていくのかを決めて行かなければいけません。優先順位決めは「ICE SCORE」などで定量的に判断しつつも、ある程度主観によって判断しました。(1)テーブルに施策候補を抜け漏れなく並べること、(2)過去の経験から生まれる固定概念をできるだけ排除すること、は注意しました。

影響度、自信度、実現のしやすさから優先順位を決める手法。

点数は会社によって変わると思いますが、一般的には初期の10〜50社あたりまでは「リファラル」が最も強力であるという意見が多いようです。素早く対象と繋がれますし、すでに関係性もあり影響度・自信度も高くなります。

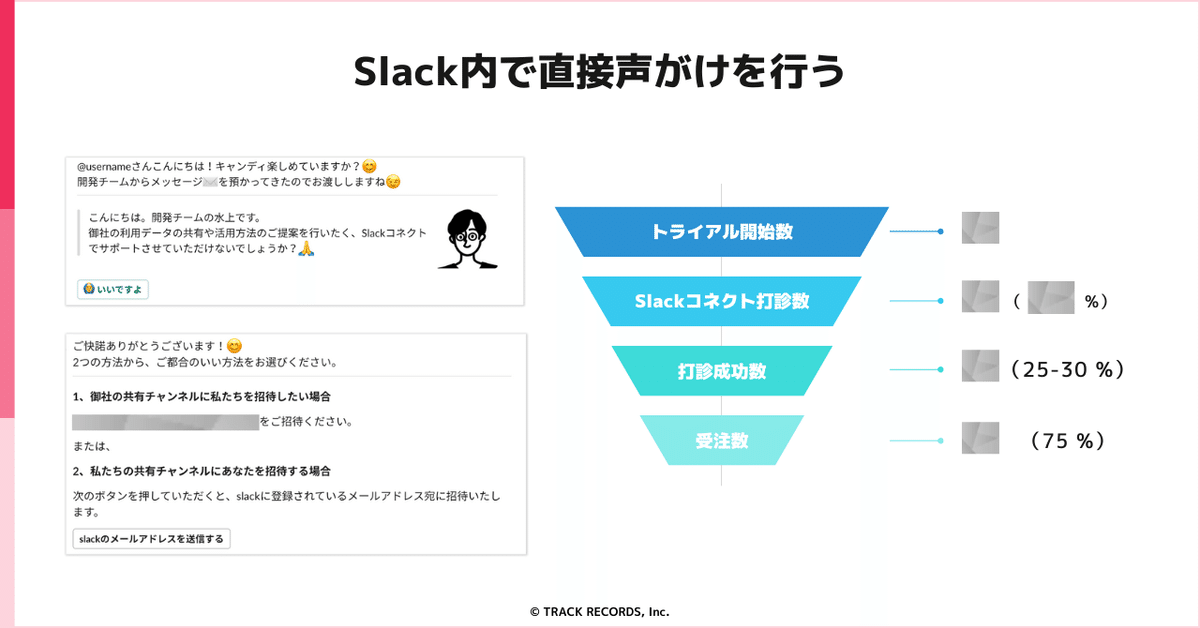

Colla事業の場合は、早い段階でSlack内での「Slackコネクト打診」というアプローチを見つけられたのがラッキーでした。打診して話せた企業のうち約75%に有料課金いただけるという実績を上げられました。言われてみると当たり前すぎるのですが、SlackのサービスなのでSlackでコミュニケーションをとるのが一番自然ですよね。

25-30%の方が受諾し、サポートさせていただくことで2月は75%が有料利用へ

その次に取り組んだのが、「資料請求(ホワイトペーパーダウンロード)」施策です。こちらはpull型のコンテンツマーケです。毎月二桁の資料請求が発生しています。限られたリソースですので、一点突破で一つ一つチャネルを開拓しています。

学び8、商談は売り込みではなくインタビュー

Why:アウトプットではなく、アウトカムに注目すべき

Colla事業の場合は、主に有料の「スタンダードプラン」をトライアル中のお客様とzoom商談をしています。MRRや解約率はモニタリングしていますが、お客様と接点を増やし仮説検証できる状態を目標としています。

課題の深さや課題解決具合の確認は、営業テクニック「SPIN」を使っています。

SPIN営業

・S:Situation(状況質問)

・P:Problem(問題質問)

・I :Implication(示唆質問)

・N:Need payoff(解決質問)

流れとしては、最初に「状況質問」を行い、働き方や具体的な課題、Collaに期待することを確認します。課題が言語化されていない場合や本当のところが別にある場合もあります。そんな時には同様の他社事例を用いて「問題質問」を行います。「実は〜」と自己開示してくれたらOKです。現状の実行している施策について確認することで「示唆質問」を投げかけられます。

これらの会話を通じて「発見」が生まれる瞬間が個人的には一番好きです。

たとえば、キャンディ機能をリリースした際は「チームでのコミュニケーション」の活性化という解像度でしか理解できていなかったのですが、インタビューを繰り返していくと、リモートワークによって他部署・他事業部とコミュニケーションが圧倒的に減っていることに真の課題を抱えている企業が多かったです。

秘密や未知の窓からの情報はプロダクト開発に活かせることが多いです

STEP5:実行する

名著「良い戦略、悪い戦略」によると、診断→基本方針→実行は1セットとされています。

Colla事業の営業を開始した当初、基本方針と実行はフリーミアムとPLG(下の図)による事業成長を掲げていました。モデル自体は間違っていないのですが、プロダクト開発の出力が想定よりあがらず、多機能化開発に時間がかかることが判明しました。前提の変更です。

ですので現在は、利用者のみなさまとのコミュニケーションを通じてPMFのチェック項目を確認していくことを最優先としています。ここ数ヶ月は月間の新規商談数を行動目標において行動計画を立てています。

学び9、チームは最少人数がよい

Why:やることを絞れていれば最少人数でも離陸できる

0→1期スタートアップはメガベンチャーや大企業と比べて、リソース・資金全てが限られています。人的リソースの不足は成長スピードを落とす大きな要因の一つです。一方で採用活動に時間を割いたり、教育している余裕はありません。この矛盾をどのようにコントロールするかが組織運営の課題です。

最適な人数の上限とは?

スパン・オブ・コントロール(Span of Control)とは、1人の管理職が同時にコントロールできる部下の最適な人数です。5-7名が適当と言われています。

自分のマネージャー経験の実感としても納得感があります。

一方で何でも5-7名で考えてしまうのは思考停止かもしれません。管理職がコントロールできる適正人数の他にも「業務の難易度」「業務内容」「担当者の習熟度」の3軸があります。PMF検証は非定型で業務難易度は高く、何度も経験しているレベルの高い人を除いて習熟度は低いはずです。

上記のような軸で考えると、当初は人数が増えればスピードがもっと上がるのに!と思っていましたが、最少人数で取り組んだ方が良い気持ちになりました。最少人数を推す理由を言語化してみると大きく3つあります。

理由1:深く顧客を理解する

非定型で難易度の高い業務を行う場合は、できる限り深い顧客理解が求められます。マーケからCSまで一気通貫で担当した方がお客様のことを広く・深く知ることができます。深く理解するためには「現場」に「同時」に入るのが最もパワフルな解決策です。憧れのTHE MODELのような分業化はもっと先のフェーズ。

理由2:マネジメントコストの最小化

0→1期はプレイヤーとしての出力を最大化する必要があります。マネジメントする人数が多くなると教育・管理コストがその分かかり、結果出力を出せない懸念が発生してしまいます。

理由3:情報共有の効率化

人数が増えると情報共有、認識合わせのコストが上がります。非同期のコミュニケーションを活用して情報共有の最適化は一定はかれますが、原液とも言える暗黙知を共有できるメリットの方がこのフェーズでは大きいです。

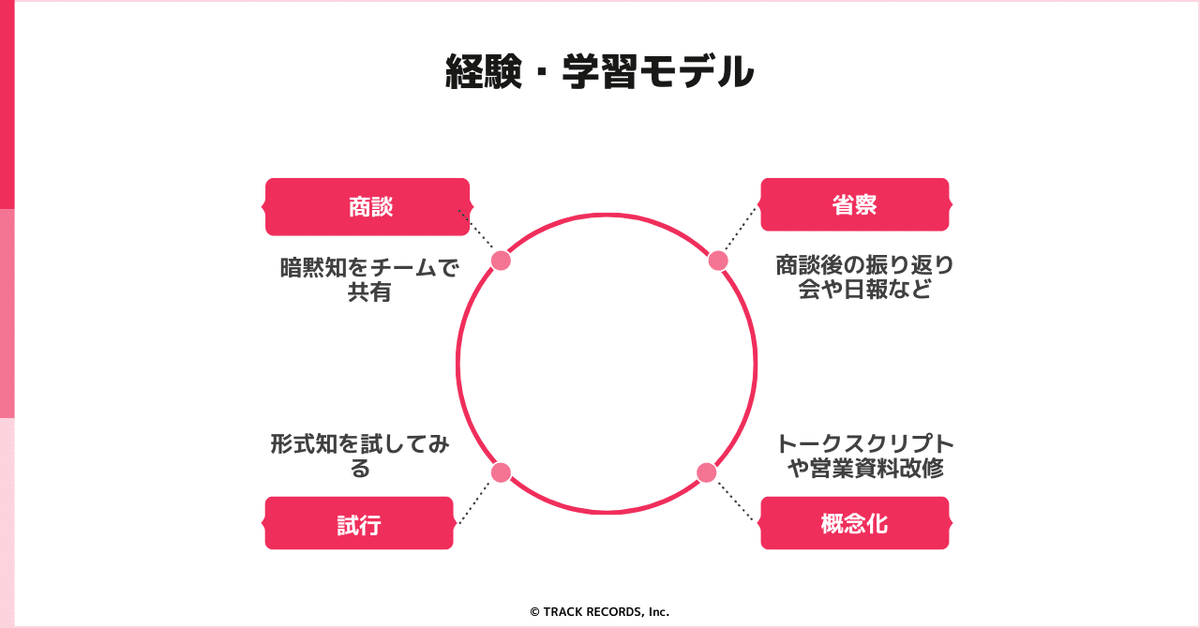

学び10、経験・学習モデルを意識する

Why:学びをアウトカムにすると組織化に向かえる

今言ったことと矛盾する話に聞こえるかもしれませんが、最少人数でスピード感を持って事業推進を行う一方で、次の成長に向けた仕組み化・組織化をリソースの何割か決めて整えておくとよかったな、としみじみ感じます。

課題はコミュニケーション

組織が大きくなってきた時に発生する課題は「コミュニケーション」です。弊社ではSlack等で同期・非同期でのコミュニケーションを行い、NotionやAirtableを活用したデータ管理を行なっています。画像には入れていないですが分析はRedashを使っています。必要に応じて少しづつ整えていっているのが実情です。顧客管理システム導入など、小慣れていくのはもう少し先になりそうです。

暗黙知を形式知に変える取り組み

0→1期のスタートアップの現場は、限られたリソースでスピードを担保するために形式知化は後回しになりがちです。というより初期は意図的に暗黙知で良しとしている部分があっていいと思います。

学びをアウトカムにすると形式知による組織化に向かえることから、デービッド・コルブ氏が提唱している「経験学習モデル」を参考に、最低限、学びと成長のサイクルが回るように心がけています。

改善点を次回トークや資料に落とし込む地道な作業を行っています。

まとめ:事業立ち上げ期に考えた10のこと

以上、私がスタートアップの事業立ち上げ0→1期(ゼロイチ期)を経験することで得たノウハウを紹介しました。当初はTipsだけを伝える構成を考えていたのですが、「読んだ後で情報を活かせるか?」という観点に立って推敲すると、結論に至った背景や前提条件を伝えることが誠実ではないか?と思うに至り、1万2,000字超の大作となってしまいました。。

「この観点はなかったな」「弱かったな」というものがあれば取り入れていただけると嬉しいです。詳しく知りたいという同業の方は情報交換しましょう。

この後の展開

最後の最後に、Colla事業の今後について触りだけ。

キャンディ機能に関しては実際に販売する中で「Solution Product Fit期」まで進められました。一方でチームのパフォーマンスを最大化するためにはキャンディ機能による感謝や貢献の可視化以外も必要なことも明らかになってきました。

現在、STEP1戦略に立ち戻って、次のステージ進めるための準備をしています。プロダクトの機能アップデート、ユニットエコノミクスの確認、プライシングモデルなど、やることは多いです。

仲間を探しています

そんなこんなで全方位的に採用をしております。単純にCollaが好き、事業に魅力を感じた人がいたら↓の採用ページよりお気軽にカジュアル面談をお申し込みください。特にセールスは「Colla1人目セールス」を募集を始めました。

募集職種はこんな感じです。

いいなと思ったら応援しよう!