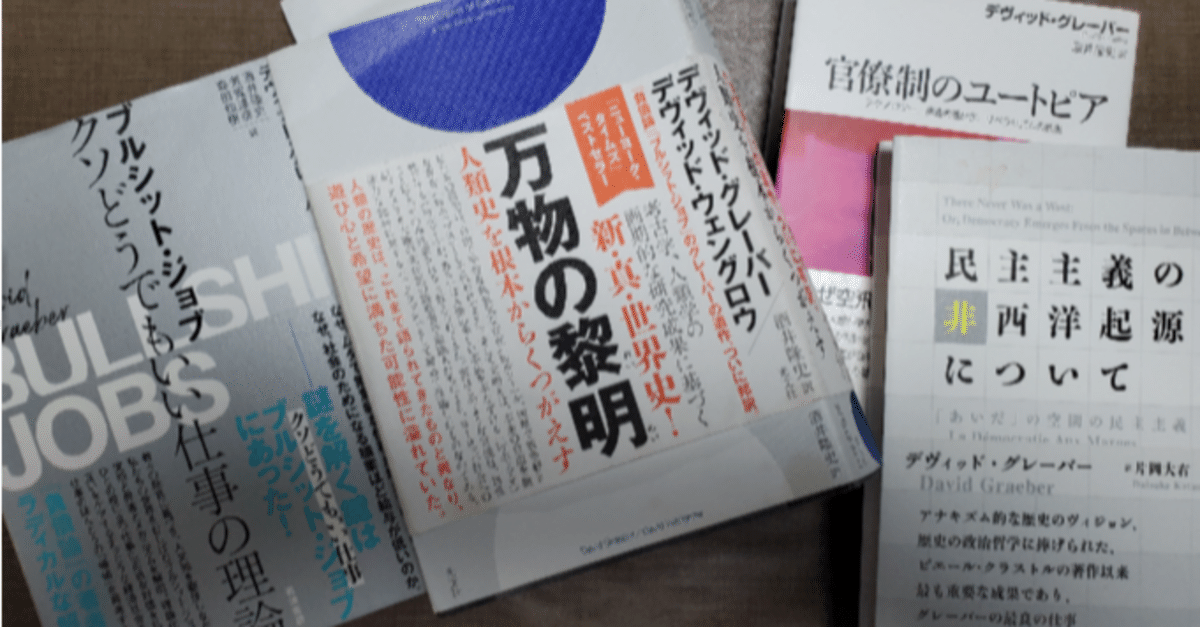

『万物の黎明 人類史を根本からくつがえす』 デヴィッド・グレーバー (著), デヴィッド・ウェングロウ (著), 酒井隆史 (翻訳) 続きを読みたいのに、グレーバーさんが亡くなってしまったので、もう続きは無いのである。悲しい。読みやすいけれどそれでも内容複雑な大著ですが、翻訳者、酒井氏の「あとがきにかえて」に素晴らしい章を追っての要約解説があり、助かりました。

『万物の黎明 人類史を根本からくつがえす』

デヴィッド・グレーバー (著), デヴィッド・ウェングロウ (著), 酒井隆史 (翻訳)

Amazon内容紹介

〈『負債論』『ブルシット・ジョブ』のグレーバーの遺作、ついに邦訳。

ニューヨーク・タイムズ」ベストセラー。

考古学、人類学の画期的な研究成果に基づく新・真・世界史!

私たちの祖先は、自由で平等な無邪気な存在(byルソー)か、凶暴で戦争好きな存在(byホッブズ)として扱われてきた。そして文明とは、本来の自由を犠牲にする(byルソー)か、あるいは人間の卑しい本能を手なずける(byホッブズ)ことによってのみ達成されると教えられてきた。実はこのような言説は、18世紀、アメリカ大陸の先住民の観察者や知識人たちによる、ヨーロッパ社会への強力な批判に対するバックラッシュとして初めて登場したものなのである。

人類の歴史は、これまで語られてきたものと異なり、遊び心と希望に満ちた可能性に溢れていた。〉

ここから僕の感想

デヴィッド・グレーバーが若くして、59歳て亡くなっちゃったというのは本当に人類にとって大きな喪失だなあと、改めて、読み終えて、そして翻訳をした酒井隆史さんの「あとがきにかえて」を読みながら、何度も泣いてしまいました。

デヴィッド・グレーバーは人類学者なのですが、共著者のデヴィッド・ウェングロウは考古学者です。人類学者と考古学者が、その最新知見から、なんというか、歴史の教科書の、どんな歴史の教科書にも書いてある、小学校でも中学校でも高校でもそう習う、人類の初めのあたりの「農耕が始まることで余剰の富が生まれ、階級が生まれ、専門の武力を扱う階級や管理をする役人やその上に立つ支配者が生まれ、都市ができ、それが国家へと発展していった」的な考え方を根底からひっくり返していくわけです。

デヴィッド・グレーバーには、そういうところがあって、『負債論』は、経済学の教科書に必ず出てくる「物々交換だと不便なので」という貨幣の始まりのお話~商品貨幣説に対する疑問から、貨幣より先に負債があり、そして「なんで借りたものを返さないといけないか」というみんな当たり前と思っていることにある倫理的強制感が、あらゆる人類史の暴力不平等の起源だということを解き明かしていったわけですが。

本書ではそれは、大きく言うと、Amazon内容紹介にもある、ルソー的またはホッブス的な「農耕以前の狩猟採集民の状態」をめぐる固定観念の間をいったりきたりする西欧的歴史観に関する否定なのだけれど、それはもっと近くで言うと、ジャレドダイアモンドの『銃・病原菌・鉄』や、ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』や、スティーブン・ピンカーの『暴力の人類史』のような、最近大流行の「ビッグヒストリー」ものに対する批判、それは結局のところ、ルソー的とホッブス的のどちらかのストーリーを。目新しい断片的な事実で強化するだけのものだという批判に貫ぬかれてもいる。僕もそういう本は大好きなので、それらに対して、どういうアプローチで批判しているかというのは、よく分かる。ただし、ジェームズ・C・スコットの『反穀物の人類史』は、わりと好意的に取り上げられているのである。この手のビッグヒストリー物が好きな人はぜひ読むことおすすめ。

全体として壮大で根源的な「人類はなぜここまで閉塞したのか」という問いへの答えを求めていく本なのだが、そのために細部において緻密な考古学的、人類学的な議論が展開される。「政治的な意図の物語のためにちょっとだけ考古学的人類学的トピックをあつかう」という本ではなくて、もう正直途中で読むのが面倒になる箇所もあるくらい、考古学的人類学的細かな事実を積み重ねていくのである。しかも、扱われている遺跡や文化も、北米先住民のことがひとつの大きな軸になりつつ(2章と11章のはじめと終わり、そして途中の重要な5章が北米先住民の話、ただし古代の話から近代史まで、エリアも西海岸の話から、ミシシッピ流域から東部の話まで多岐にわたる)、しかしメソポタミア、エジプト、トルコから中国、日本の三内丸山遺跡の話にも及ぶし、ウクライナにあった巨大都市なのに権力者がいなかったぽいメガサイトという遺跡についてとか、まあ本当に世界遺産めぐり、中南米もメキシコから中米から南米のインカまでいろいろ細かく触れられていくのである。

そして、これまでの「農耕によって権力者が生まれて都市ができて」というのにあてはまらない遺跡の数々、むしろ意識して、権力者を生み出さないようにしたり、農業を「遊戯的」以上には扱わないようにしたり、というような人類の営み、これまでは「進化の途中の停滞」として顧みられなかったような人の営みに注目していく。

著者たちの基本スタンスは、人間は過去においても、どの時代のどの集団においても、「未開状態の単純な、野蛮なもしくは純粋素朴な」人などではなく、議論をし、ある価値を選び、ある価値をあえて捨て去り、そうした意図的選択で様々な社会のありかを自ら選び取っる能力のある人間であった、と考えるということなのだな。

そのひとつの考え方に「分裂生成」「創造的拒絶」というのがあって、ある共同体は、隣接する共同体と差別化し自らのアイデンティティを明確にするために、お隣さんのやっていることはあえて選ばない。例えばお隣さんが戦争奴隷をぶんどってこきつかうのなら、自分たちは戦争奴隷は使わない、とか。お隣さんが階級がはっきりある支配構造なら、自分たちは権力者が出ないような合議的意思決定の仕組みを作るとか。そういう事例を、北米先住民西海岸でも、メソポタミアでも、メキシコでも、たくさん解説してくれるのである。

「多少の足踏みや後戻りはあっても、結局は農耕からの階級からの国家となる、というのではないの?」と疑問を持つ人も僕のこの感想だけだと思う人もいると思うのだが、ここから先はデヴィッド・グレーバーの、自由についての議論、国家の構造の議論などとの関係で、「どう受け止めるか」になるなあ。

人間の自由には①移動し離脱する自由②命令に従わない、服従しない自由③社会的関係を創造したり変化させたりする自由、この3つがあるとグレーバーは論じる。それらがどのように担保された社会であったか。どのように損なわれてきたか。それを様々な先行文化・社会組織で分析していくのである。

また、国家というものの定義も、マックス・ウェーバー的な定義では世界の様々な社会集団は分析できないとして、

社会的権力の基盤を①暴力②情報③カリスマ、と置き、具体的には①主権②行政管理(官僚)③競合的政治と置く。西欧的近代国家はこの三要素が全て揃っているが、様々な社会組織では、どれかひとつだけに特化したもの、二つが強く機能しているもの、三つとも機能している社会、そしてそれがどう作動しているかによって分析できるというフレームを仮説として導入している。これ、面白いのだが、こういう分析フレームてごりごり分析していくような本ではないのである。

この自由の議論と国家の構成要素の話の先に、最終章で、「ケアと権力」の関係と言うのが唐突に出て来る。グレーバーは『ブルシットジョブ』では、ブルシットな仕事の対極としてケアワークの話をしていて、「ケア」というのは本書でもそこまでは肯定的価値として語られていたのだけれど、最後に来て、家父長制とのパターナリズムがケアと結びついたときに、つまり権力による「慈善」というものが生まれた特に「暴力と支配」「王と奴隷」という、現代の社会の閉塞への道が開いてしまうという考察が書かれる。フランツ・シュタイナーという人類学者の知見として紹介されるのだが、おそらく、この話はグレーバーのこれまでの主著『負債論』と『ブルシットジョブ』の延長線上の、新しい議論の予告編のようなのである。

しかし、グレーバーは亡くなってしまった。この先、何を考えていたのかなあ。残念で仕方がない。悲しいなあ。翻訳者の酒井さんも「グレーバーはおそらく、今後、この論点をさらに発展させるつもりだったに違いない」とあとがきに書いている。全く同感である。

それにしてもかなり長いし複雑な本なのだが、酒井氏のあとがきが、非常に手際よく、各章の順を追って要約まとめをしてくれていて、すごく助かります。

ということで、ここ半月ほどかかり切りで読んでいたのを読み終えて脱力状態ですが、①ビッグヒストリーものがお好きな方、『サピエンス全史』『銃・病原菌・鉄』あたりが気に入っている人にはおすすめ。②グレーバーファンは言わなくても読むでしょう、ということでいうと、グレーバー著作一冊目にこれをお勧めするかと言うと、うーん、どうだろう。僕がこれまで書いたグレーバーその他の主要著作についての感想文だけまとめたnoteマガジンにしてあるので、感想文を読んでいただいて、比較して、興味に合いそうなものから読んだほうがいいかも。どの本の内容ともなんらか本書は関係があり、予習助走として、薄めのものを読んでからにしてもいいかもしれません。