【アルバム考察】Aimer アルバムWalpurgisを理解するためにケルトの考え方を学んでみた

■はじめに

AimerさんのアルバムWalpurgisには、古代ケルトの考え方が埋め込まれています。どのような考え方が埋め込まれているか知るために、ケルトの本を読んでみたので、ケルトの考え方を紹介するとともに、AimerさんのアルバムWalpurgisについて考えてみようと思います。

読んだ本は以下です。1冊読んだだけの知ったかなので生ぬるい目で。でも発見はあったので。あと私がこの考察で使ってる知識の9割位この本です。

あと、アルバムWalpurgisにケルトの考え方が埋め込まれているというのは、↓のインタビューに載ってます。私の文章はインタビューで紹介されているケルト文化を補足説明する感じです。

■そもそもケルト文化圏どの辺か

俺もよくわかってないからwikiのリンク貼っときます。ただこの文章では場所の知識はほぼ使わないので特にみなくてもいいです。

ざっとググった感じだと、勢力が最大の時には、西はアイルランド、東はバルカン半島らへんまで勢力圏が広がっていたようです。

しかし、ローマの時代に、ローマ軍にブリテン島とかアイルランド島に追いやられて勢力が縮小した、という感じらしいです。

■ケルトの循環

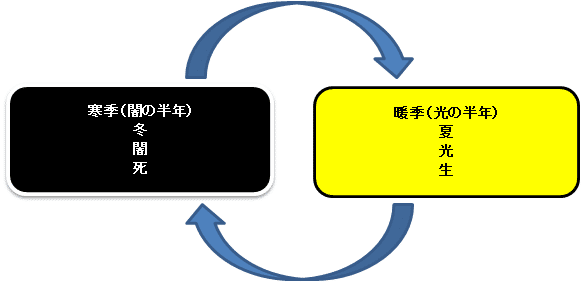

Aimerさんもインタビューで説明しているように、ケルトでは以下のものが循環しているという考え方です。

寒季(闇の半年) ⇔ 暖季(光の半年)

冬 ⇔ 夏

闇 ⇔ 光

死 ⇔ 生

それぞ対立しているというわけではなく、隣り合わせに存在して、循環しているという考え方です。

また単なる円の循環ではなく、螺旋状になって進んでいる、という考え方です。例えば、季節なども1年に1度同じ季節が巡ってきますが、それでも去年の春と今年の春は異なり、1年経過している(1歩前進してる)という考え方です。

冬からの半年を「闇の半年」、夏からの半年を「光の半年」と呼び、その2つの半年が循環しています。

闇の半年・・・11月~4月

光の半年・・・5月~10月

また、あとから行事などの説明をしてわかるのですが、冬=死=闇、また夏=生=光というイメージも密接に繋がっています。

■ケルトの季節と4つの季節祭

冬からの半年を「闇の半年」、夏からの半年を「光の半年」と呼ぶと言いましたが、更に細分化して、春夏秋冬の4つの季節があります。日本と同じですね。

ただしケルトでは、冬が一番最初だと考えます。11月1日がケルトの新年です。季節の順番は以下です。

冬⇒春⇒夏⇒秋

また、春夏秋冬それぞれに、4つの季節のお祭りがあります。

冬・10月31日~11月1日・サウィン(冬のついたち)

春・2月1日 ・・・・・・ インボルク(春のついたち)

夏・5月1日 ・・・・・・ ベルティネ(夏のついたち)

秋・8月1日 ・・・・・・ ルーナサ(秋のついたち)

※古代ケルトの暦での季節なので、現在の季節感とはずれがあるかもです

※ベルティネ等も夏とありますが今では春の訪れのお祭りとなっているようです

※ただ説明はこれベースに進めます

そして、ここで一旦我らがAimerさんのアルバムWalpurgisの曲の話に戻ります。

アルバムWalpurgisにも祝祭の歌がありましたよね。Walpurgisとhollow-masです。

Walpurgisは行事のヴァルプルギスの夜を、hollow-masはハロウマス(諸聖人の日)をテーマにしています。

まずは、それぞれの行事の日付を見て見ましょう。

ヴァルプルギスの夜・・・・4月30日

ハロウマス(諸聖人の日)・11月1日

先ほど紹介した季節祭と時期が同じものがあるのが分かるかと思います。

ヴァルプルギスの夜は、ベルティネ(夏のついたち)の前夜にあたります。

また、ハロウマス(諸聖人の日)は、サウィン(冬のついたち)と同じ日ですね。

表にするとこんな感じです。

別の図にするとこんなです。

■ケルトの行事の詳細

ではここからは、4つの季節祭と、ハロウマス(諸聖人の日)、ヴァルプルギスの夜、の詳細を話していきます。

※全部の説明を書いてますが、どれも長いのでWalpurgisと関連の深そうな、サウィン、ハロウマス(諸聖人の日)、ヴァルプルギスの夜、だけ読んでくれれば大丈夫です。

・サウィン(10月31日~11月1日)

「Samhain」(サウィン) と書いて「夏の終わり」 を意味するそうです。

10月31日-11月1日にかけてのお祭りで、ケルトの大晦日と新年にあたります。

冬と寒季(闇の半年)の始まりの日です。光の半年から闇の半年に移り変わる日とも言えます。

ボンファイヤという焚火をたくそうです。

(大晦日と新年なので)1年の「旧い年」と「新しい年」が混じり合い、親しい死者や先祖がこの世に戻って来る、と信じらていたそうです。そうして、そうした霊をもてなして供養するのだそうです。これからの闇の半年の安全を願うのだそうです。日本のお盆感ありますよね。

この日には、死者たちから生命力をもらえる、という感覚もあるそうです。

ヨーロッパには「ワイルドハント」という伝承があります。ワイルドハントとは、過去の英霊、神々、亡霊などが大挙して押し寄せるというもので、それに巻き込まれたものは死に見舞われるのだそうです。そのワイルドハントの始まりの時期がサウィンです。このワイルドハントは単なる伝承ではなく、(特に北)ヨーロッパの冬の自然の厳しさを表したものでもあります。

サウィンに死者を供養するという事は、死者を思う事でこれから来る死の季節(冬)を覚悟するとともに、ワイルドハントの亡霊達に襲われないため(親しい霊が亡霊にならないため)に、死者を、自然を、慰めるという意味合いも含んでいます。

これは、死者が、冬を越すための力を与えてくれている(冬という死の季節を前に用心するよう警告してくれている)(メメント・モリ)、ともとる事ができます。なので、サウィンは、死者が生者に生きる力を与えてくれる日でもあるのです。

サウィンはハロウィンのルーツでもあります。

ハロウィンの「トリック・オア・トリート」という決まり文句には、「死者を忘れて供養(もてなし)をしなければ、悪霊となって人間に襲い掛かるぞ」という警告的な意味合いが含まれています。

農耕と牧畜を終える日でもあり、これから本格化する冬に備えて食料を備蓄する時期でもありました。

冬に備えて余分な家畜を殺して食料とするので、そういう意味でも生と死が循環する日です。

と言うわけで、ケルトの考えでは「冬=死=闇」が繋がっています。

関係ありそうな曲:トリル、hollow-mas

・ハロウマス(諸聖人の日)(11月1日)

カトリック教会の祝日の一つで、全ての聖人と殉教者を記念する日です。

対象が聖人と殉教者ですので、こちらもサウィンと同じく死者と向き合う意味合いのある日です。

また、次の日(11月2日)が「死者の日」という、聖人と殉教者以外のキリスト教の死者に祈りを捧げる日でもあります。

初期のキリスト教の時代、もともとは別の日だったのを、わざわざケルトのサウィンがある11月1日に寄せてきたそうです。それには、以下2通りの解釈があり、解釈が分かれているそうです。

①宣教のための異教の習慣の取り込み

②キリスト教が、伝統的な習慣を活かす形で結果的に残した

いわゆる「ハロウィン」は「ハロウマスの前夜」(ハロウマスのイヴ)という意味です。ハロウマスの前夜では、キリスト教の公式のお祝いではないけど一般ではお祝いをしてたそうです。そして、ハロウマスの日付が11月1になる事で、ハロウマスの前夜のお祭りハロウィンと、ケルトの季節祭サウィンが同日で重なり合体します。(10月31日)

そして、なんやかんやサウィンが消えていき、サウィンを色濃く継いだハロウィン(10月31日)というお祭りと、カトリック教会の祝日のハロウマス(諸聖人の日)(11月1日)が残っていきます。

関係ありそうな曲:hollow-mas

・インボルク(2月1日)

春の始まりの日のお祭りです。農耕牧畜の開始する日でもあります。厳しい冬を越えられた感慨があるそうです。

ケルト神話の豊穣や家畜etcの女神ブリギッドのお祭りでもありました。

そして、今日ではキリスト教の聖女、ブリギッドの祝日となっています。

Walpurgisとはそこまで関係なさそうなので、諸々割愛します。

ここでは春のお祭り位の認識で大丈夫です。

関係ありそうな曲:特になし

・ヴァルプルギスの夜(4月30日)

ヴァルプルギスの夜はベルティネ前夜です。魔女が宴を催すという言い伝えがあります。

闇の半年から光の半年に移り変わる一夜です。

光の半年の手前ですがまだ闇の半年であるため、不思議な妖気が残っており、それが次の日の朝ベルティネに向かってきれいさっぱり消えていくと言う感覚があるそうです。

シェイクスピアの「真夏の夜の夢」はこの夜の物語だそうです。あらすじかなり割愛しますが、真夜中の森で、4人の男女と妖精と惚れ薬を交えたドタバタラブコメが展開され、一夜明けた朝に丸く収まって一件落着します。

それは、ヴァルプルギスの夜に漂う妖気と、次の日のベルティネでの妖気の明ける感じを反映しているのだそうです。

関係ありそうな曲:Walpurgis

・ベルティネ(5月1日)

ケルト神話にベレヌス神という光、火、治癒の神様がいて、「ベレヌスの火」という意味で「ベルティネ」なのだそうです。

地域によってはローマの太陽神アポロと同一視されるそうです。

サウィンと対になるお祭りで二大祭日の一つです。

夏と暖季(光の半年)の始まりの日です。太陽のエネルギーが一年で一番増大していく時期です。

広場にメイポールというリボンで飾った柱を立てて、その周りを踊り回ったそうです。

サウィンと同じく焚火をたくそうです。

生命力にも溢れた時期でもあります。

前夜(ヴァルプルギスの夜)や早朝に男女で森に入って、恋をしたそうです。

夏の太陽に祈りをささげて豊穣を祈願するお祭りでもあったそうです。

火の間を雄牛に歩かせて、家畜の成長を祈るお祭りでもあったそうです。

と言うわけで、ケルトの考えでは「夏=生=光」が繋がっています。

関係ありそうな曲:Walpurgis、wonderland

・ルーナサ(8月1日)

秋の始まりのお祭りです。収穫祭です。

ケルト神話の太陽神ルーのお祭りでもあります。「ルーナサ」で、「ルーの集会」という意味だそうです。太陽神ルーは、Fateでおなじみクー・フーリンのお父さんでもあります。

太陽神ルーは、産みの親と育ての親がどちらも穀物の女神です。

ルーナサの起源は、ルーと育ての親タルティウとの物語とされています。タルティウは、自身の命を使って荒地を農地にしていったそうです。そして、そのために亡くなりました。ルーはタルティウがなくなった際に彼女の死を悼み、その亡骸を地面に埋めました。すると、毎年8月にタルティウの産んだ農地から穀物が収穫できるようになったそうです。これがルーナサの起源です。

母の「死」が子供たちを養う。死から生が生み出される。ここからもケルトの生死循環「死からの再生」の考えが読み取れます。

産みの親エトネとの話も、ルーの祖父バロルとの因縁や、ルー=光、バロル=闇、などの関係性もあって面白いのですが、そこまでWalpurgisと関係なさそうなのでまあ今回ははしょります。

関係ありそうな曲:Torches

■ケルトの考え方をふまえたWalpurgisの曲の考察

では、ここからケルトの考えをふまえて、Walpurgisの曲達の考察をしていきましょう。

ポイントは3つです。

①季節の循環が表現されている

→各曲季節が割り当てられており、アルバムを一周すると季節がちょうど一年分一周します

②光と闇の循環が表現されている

→Walpurgisとhollow-masが綺麗に闇と光の節目になっている

③生と死の循環が表現されている

→トリルとhollow-masが死者から生者へ力をくれてる

それらしいことをいうかもですが、あくまで私はそう思ったという話なので、怪しみながら見て下さい。

・M01.Walpurgis -prologue-

この曲は、闇から光への転換点です。

この曲はヴァルプルギスの夜をテーマにした曲です。ヴァルプルギスの夜(4月30日)は、寒季(闇の半年)と暖季(光の半年)のはざまの一夜ですので、この曲のあとからは光の半年の曲達になります。

まあ、光の半年の曲達には結構重めな曲も混ざってますが、SPARK-AGAIN、Torchesといった光系の曲は、ちゃんと光の半年側に入っています。

1.Walpurgis-prologue-

— Aimer&staff (@Aimer_and_staff) April 17, 2021

わたしたちの遠い先祖も遥か昔、きっと祝祭のために鳴らしていたであろう、プリミティヴな音楽を意識して作った曲です。

螺旋を描き季節を巡るアルバムにしたくて、歌と仕上げ以外、14曲目も同じ曲ですが、プロローグはより暗く深い場所で、祝祭の扉が開くイメージです。

・M03.cold rain

この曲は雨の季節が割り当てられています。

これはAimerさんが言及してます。まあ日本で考えるなら梅雨ですね。

3.cold rain

— Aimer&staff (@Aimer_and_staff) April 19, 2021

実はこの曲の原形はかなり昔から温めていました。#魔道祖師 の世界観や物語に寄り添いつつ、今を生きるあなた自身が孤独に襲われる時にも味方になれる曲にという思いで完成させました。季節が巡るAL「Walpurgis」の中ではこの曲に雨の季節を担ってもらいました。https://t.co/BZXo7G133H

・M04.トリル

この曲は、生と死の循環が表現されています。サウィンの考え方に近いです。

歌詞説明省くのですが、亡くなった存在(君)が、主人公を応援してくれている描写があります。

「君を打ち付けるその涙も 朝を待つ世界のように愛していて」などは、亡くなった君から主人公への応援のメッセージです。

これは死者が生者に力をくれるというケルトの考え方ですよね。

あと、トリルという演奏の技法が、2つの高さの音を相互に反復する、2音を行って戻っての繰り返しなのです。つまり2音の循環なのです。

「そして思い出は二人の音を結んで 途切れないトリル奏でる」

と言っているように、主人公(生者)と君(死者)の音の循環になるので、生死の循環を意味するという事です。

4.トリル

— Aimer&staff (@Aimer_and_staff) April 20, 2021

ご縁があって参加できた大好きなプロジェクト #夜の国 の第1夜主題歌。デビュー10周年を前に聴く人の眠れない夜に優しく寄り添える曲をという思いを込めて、去年の夏悲しいニュースが多い中で制作しました。誰かを何かを失う事を知っている、全ての人に捧げる曲です。https://t.co/S1fkBiV0Vd

・M06.SPARK-AGAIN

ロックな感じが夏っぽいですよね。

歌詞的にも「太陽みたいな愛で照らすから」と太陽の力を感じるので季節は夏かと。

おそらく光が最高潮の時の曲です。闇の最高潮である季路とは季節的に真逆の曲です。

・M07.wonderland

季節、夏が割り当てられてます。

「ひたりほとり夏の小道」「まだ知らない夏の星座」などダイレクトに「夏」という歌詞が出てきますね。

wonderlandは、夏、森、恋っていういくつかのイメージが、行事としての、ヴァルプルギスの夜や、ベルティネと共通してるんです。もしかしたら何か関係あるのかも…?

・M08.Torches

ここも季節の考察で、Torchesは多分秋が割り当てられているという話です。

さっき言ったようにケルトにはルーナサという収穫祭があります。

Torchesには収穫の時期が割り当てられているのではないかなと思っています。

Torchesの曲順は、wonderlandの1つ後で、marieの1つ前です。wonderlandはさっき言った通りに夏です。

marieは、「10月の雨に打たれて」と10月がでてきており、マリー・アントワネットの処刑が10月16日です。

なので、Torchesは夏以降で、10月16日以前の位置です。

話は変わり、収穫といえば、ケルト的には穂麦、日本的には稲穂です。そして、どちらも金色という色に例えられます。

Torchesには、「黄金色に輝く瞼の景色と やがて来る祝福の日々のため」というように、黄金色(金色)の景色がでてきます。

日本の米の収穫は9月頃なので、↑の曲順的にもぴったりなのです。

なので、Torchesには秋(収穫の時期)が割り当てられているのではないか、という考えです。

・M11.hollow-mas

この曲は光から闇への転換点です。また冬の季節の曲でもあります。

この曲は冬の祝祭、ハロウマス(諸聖人の日)(11月1日)をテーマにした曲です。また同時期に開かれるケルトのお祭りサウィン(10月31日~11月1日)の考え方も反映されているかと思います。

暖季(光の半年)と寒季(闇の半年)の転換点ですので、この曲から闇の半年の曲達になります。

このあとは、季路→春はゆく、という重ための、闇の半年にピッタリの曲達がきます。

11.hollow-mas

— Aimer&staff (@Aimer_and_staff) April 27, 2021

四季をテーマにしたアルバムの中で「季路」の前に冬の入口になる曲が欲しくて、Walpurgisの対となる冬を呼ぶ祝祭・Hallowmasをモチーフに作りました。タイトルはこの曲が主題歌の #音楽朗読劇アルケミストレナトス を想って一捻りしました。アルバムの流れを一気に変える大事な曲です。

また、生と死の循環の曲でもあります。

ハロウマスとサウィンは、どちらも死者と向きあう意味合いのある行事でした。

また、サウィンというお祭りには、ヨーロッパの冬の厳しさに対する備えをしつつ、来る本格的な冬(闇の季節)を覚悟するという意味合いがありました。

この曲にも、これからの冬という闇の時期(死の時期)に向かうにあたり、死者が生者に、「死と向き合ってこれからの冬を覚悟しろ」(メメント・モリ)というメッセージが送られているような描写があります。死者が生者に、生きるための警告をしているので、生と死が循環してると言えます。

曲の詳細説明は長いのでこちらで考察してます。

・M12.季路

冬が割り当てられている曲です。闇の最高潮の曲ともいえる悲しみを背負った曲です。

「灰色 曇り空 溶けない白さは 愛した二月の色」など冬を思わせる歌詞が多いです。

また、季路については、以下の点から1曲でケルトの循環の概念が色濃く表現されています。正にこのWalpurgisのかなめといっていい曲です。

・曲中で四季に言及している

・「季節は巡る 辿って 迷って 何度も躓いては 同じ花届けるために」と季節の循環について言及している

・「あの 螺旋の中」とその循環が単なる同じ季節の循環でなく螺旋状に着実に進んでいる事を言及している

12.季路#魔道祖師 前塵編ED。この曲が出来たときスタジオで思わず感極まりました。昨日のことのように覚えてます。四季がテーマのこのアルバムを象徴する曲になりました。春を待って冬の中を生きる全ての人たちにこの曲が届く事を、これからもずっと願っています。https://t.co/WkpDkyHWxC

— Aimer&staff (@Aimer_and_staff) April 28, 2021

コロナ禍という冬の時代における、悲しみを表現した曲です。またその痛みの意味も語っています。

さっき言った私のhollow-masの解説ページに少しその事を書いてます。

・M13.春はゆく

タイトルからわかるように季節は春です。「約束の場所は花の盛り」なので桜の開花時期。

まあアルバムWalpurgisの世界観では、曲Walpurgisの後の季節から春という世界観なので、冬と言った方がいいかもです。

こちらは作曲家の梶浦由記さんが作詞作曲をされています。

Fate/stay night[Heaven’s Feel]のタイアップ曲です。歌詞では、作中登場人物である、衛宮士郎と間桐桜の罪と愛の物語が描かれています。

そして実は、時間経過の容赦のなさとその救い、というテーマが「春はゆく」という名前に込められています。

「『春はゆく』としたのは、もう、すべて時間が許してくれるのを待つしかないんだろうな、というところからです。時間とか季節って容赦ないけれども、その容赦のなさが一番の救いなんじゃないかな と思います。あれだけのことがあったのに、何も気にせず桜は満開に咲いて、それは祝福でもないし呪いでもない。その感じを歌にできたらという意識でした。」

(梶浦由記さん)

(2020年8月28日スポーツ報知「Fate/stay night [Heaven’s Feel]特別号」)

Aimerさんのアルバムのテーマはおそらく、「春はゆく」ができた後に決まったような気がしますが、こちらも循環する季節をテーマとしたこのWalpurgisに綺麗にはまる、かなめの曲です。

桜と梶浦さんとの三角関係から生まれた最終曲「春はゆく」この曲が無ければ絶対にこのアルバムに辿り着けませんでした。HFに関わる全てのみなさんと、梶浦さん、そして桜に、心から感謝しています。HFからわたしを見つけてくださった方にも、ぜひアルバム「Walpurgis」聴いてもらえたら幸せです。Aimer https://t.co/Ql91sjAW64

— Aimer&staff (@Aimer_and_staff) April 14, 2021

・M14.Walpurgis

さっきも言いましたが、闇から光への転換点です。

季路→春はゆく、ととても重たい曲が続き、その重たさに救いをもたらすかのように、この優しくも神々しい曲がきます。

正に、闇から光への転換(循環)が表現されています。

Walpurgisの歌詞説明は、説明が多くて別ページで説明しながらじゃないと無理なのでここではやりません。

いつかまとめる気ではいる。(いつか)

まあ、ただこの考察ページのオチは、ほぼWalpurgisの結論と言ってもいいかもしれませんので、興味があれば一番下まで読んでみてください。

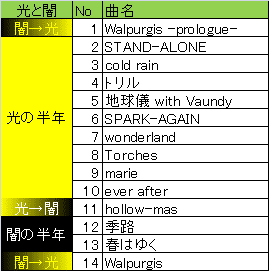

・光と闇の分類

さっきWalpurgisとhollow-masの説明で、光と闇の分類の話は既にしてますが、表にまとめてみました。

Walpurgisとhollow-masは、それぞれ光と闇の境界の曲なので、「闇→光」「光→闇」と分類しています。

再度の説明ですが、SPARK-AGAIN、Torchesといった光系統の曲はきっちり光の半年に分類されています。

そして、SPARK-AGAINを光の頂点として、STAND-ALONE→SPARK-AGAIN側では徐々に明るい曲になっていき、SPARK-AGAIN→ever after側では徐々に曲調も緩やかになったり少し悲しい曲がでてきたりします。季節変化による光の強弱が表現されています。

また、闇の半年は、季路→春はゆく、というようにいい感じに重たく、闇を感じさせる曲がきています。

節目の曲であるhollow-masとWalpurgisについては、

まずhollow-masが、これから始まる闇の半年への不穏さをかもし出しています。そして、Walpurgisは闇から光へいたる神々しさが表現されています。

こんな感じで、綺麗に光と闇が表現されているのでした。

・とりあえず月と季節を割り当ててみた

とりあえず並べてみました。

イベントはWalpurgisの曲に関係しそうなものだけのせてます。ケルトの行事なども関係ないものは省きました。(いらないのを載せると見にくかったので)

季節は、冬はAimerさんの説明準拠、あとは私の感覚で日本に合わせています。

冬めっちゃ長いですが、Aimerさんの説明準拠です。

Aimerさんの説明では、hollow-masを、「冬の入口になる曲が欲しくて」と説明しています。また、Walpurgisを「春を呼ぶ夜のお祭り」と説明しています。なので、11月1日~4月30日まで冬としています。Walpurgisが明けて春という世界観かと。

そして無理やり並べてみた。

まあ、表も図も、季節や月の割り当ては、私の考え混ざってるので参考程度です。

ただ、Walpurgisというアルバムの曲達は各曲季節を感じてアルバム1つで1年の季節の循環を感じる事ができます。

・ケルト考察まとめ

Walpurgisはケルトの循環思想がとてもきれいに表現されています。

・季節の循環

各曲季節感があり、Walpurgisの曲達を1周させる事で、1年の循環する季節感が表現されています。

・光と闇の循環

hollow-masとWalpurgisという光と闇の節目があり、また光系統の曲は光側へ、闇系統の曲は闇側へ寄せられていて、光と闇の循環が表現されています。

・生死の循環

トリルやhollow-masにより、生者と死者の循環が表現されています。

上記より、Walpurgisはケルトの循環概念がとてもきれいに表現されていると言えます。

そして、ケルトの循環思想は自然の循環に沿った考え方なので、ケルトに特別な感覚でなく、地球上で季節の循環を感じている人なら割とすんなり受け入れられると思います。

このコロナ禍といういつ終わるかもわからない悲しみの時代に、ケルトの循環という自然に受け入れられる考え方を通して、その悲しみも循環して、移り変わるものである、乗り越えていけるものである、というメッセージを届けてくれているのだと思います。

■Aimerさんによるケルトの循環の拡大解釈

終わると思ったかい?終わらないんだな。すみません本当にラストです。

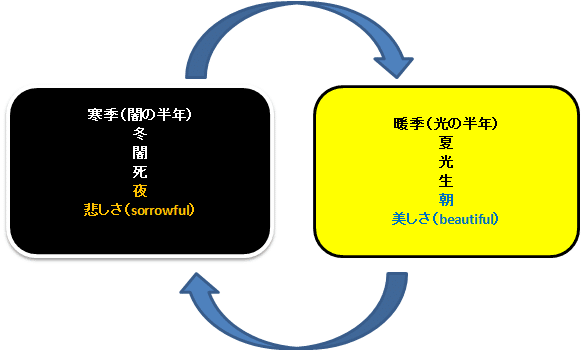

このWalpurgisは、ここまでケルトの循環の考え方が埋まっていますが、循環の拡大解釈も起きています。その説明をします。

おさらいですが、ケルトでは以下のものが以下のものが循環しています。

寒季(闇の半年) ⇔ 暖季(光の半年)

冬 ⇔ 夏

闇 ⇔ 光

死 ⇔ 生

さて、ここでAimerさんがこれまで、表現してきたものだったり、このアルバムのコンセプトだったりを思い出してほしいのです。

まあ、ぶっちゃけ「夜」です。

1st~3rdアルバムまでは「夜」をテーマにしたアルバムでしたし、今回のWalpurgisも「新しい夜」「みんなの夜」というテーマがあります。

そして、その夜は「悲しみ」を表すものでもありました。同時にAimerさんは悲しみだけでなく、悲しみに寄り添う優しさであったり、悲しみを焼き尽くす強さであったり、最近では受け入れて前に進むような、強さと優しさ兼ね備えたものも表現してきました。

この昔から続くAimerさんのテーマ「夜」はケルトの循環概念ととても相性よさそうですよね。ケルトにもちょうど「闇」という概念があるので、そちらに「夜」を割り当てましょう。そして、反対には「朝」を割り当てましょう。

実はアルバムWalpurgisの曲にもあったりします。

トリルの「君を打ち付けるその涙も 朝を待つ世界のように愛していて」

は、まさに朝と夜の循環でもあるのが分かりますね。

では、「悲しみ」と反対の概念もほしいですよね。悲しみの反対なんで、喜び?でも、Aimerさんが悲しみから得てきたのは、優しさや強さやetc、何かしっくりきませんね。

Aimerさんの言葉を借りましょうか。曲Walpurgisの歌詞です。

「God made only the fugitive one sorrowful and beautiful.」

神は、移ろいやすいものだけを、悲しくも美しいものとした。

これ、ゲーテの四季って詩をもじったものらしいです。

これ使えそうですよね。

Aimerさんはおそらく、「悲しさ」(sorrowful)とそれと共に循環するもの(移ろいやすいもの)として、「美しさ」(beautiful)を選んだのではないでしょうか。

悲しみを乗り越えた人は美しい、という悲しみに対する希望を込めたのではないでしょうか?

一周まわって「After Rain」の歌詞みたいでもありますよね。

「昨日よりもずっと綺麗な 眩しいあなたがそこにいる」

でも、似た思想でもケルトの循環思想を巻き込んだより深い表現なのです。ケルトの循環が単なる円でなく、螺旋を描いて進んでいくように、一周回って同じ位置に見えても、前よりも何歩も前進したAimerさんの言葉なので、深みが違うのです。Aimerさんの言葉を借りると「変わらないまま変わってゆく」ですかね。

STAND-ALONEには、絶望も希望も両方こめました。この曲に欠片を入れた、六等星の夜がそうだったみたいに。あなたの解釈で聴いてほしいけど、心配はしないでね。

— Aimer&staff (@Aimer_and_staff) May 18, 2019

同じように悲しさも嬉しさも持って、変わらないまま変わってゆく自分がいます。

だからこれがまた始まり。

この声が出る限り歌い続けたい! pic.twitter.com/ZqwfZ4y5vU

めっちゃ脱線したし。

とりあえずさっきのを足しましょう。

寒季(闇の半年) ⇔ 暖季(光の半年)

冬 ⇔ 夏

闇 ⇔ 光

死 ⇔ 生

夜 ⇔ 朝

悲しさ(sorrowful)⇔ 美しさ(beautiful)

図にするとこんな感じですね。

生きるものは、時に悲しみを背負う、でもその悲しみもいつかはめぐる。

それは、めぐる季節、めぐる光と闇、めぐる生と死、めぐる朝と夜、と連動するように。

そして悲しみがめぐった先、それは美しさとなって、自身を螺旋状に一歩前に進めてくれるのである。

というメッセージと、私はとりました。

「季節よ 進め」

「君は美しい」

-おわり-

■スペシャルサンクス

今回の考察は全部が全部私が考えた訳ではなくて、Walpurgisに埋まっているゲーテの四季のヒントは、じぇいさんに教えて貰いました。この場を借りて御礼申し上げます。

じぇいさんありがとうございます。

「旅人の笛の音に踊る子供たち」はハーメルンの笛吹き男

— じぇい (@jeyemekey) April 17, 2021

「God made only the fugitive one beautiful」はゲーテの四季(それにsorrowfulを付け加えた?)

「季節よ進め君は美しい」もゲーテのファウストの

「時よ止まれ君は美しい」が元じゃないかなって思う。

つまり歌詞全般ドイツネタが(文字数

もし私が次にWalpurgisの歌詞についてまとめたら、そっちにもスペシャルサンクス貼っておくね。