島尾新著「水墨画入門」岩波新書(2019):身体・五感で見る水墨。日本の独自性が分かった(気がする?)。その4(最終回)

前回の記事、その3から続きます。

この記事が最終回となります(長文になります)。

「水墨」の窓口としての禅宗

前回の記事の最後で述べたように、著者は平安時代は「筆墨」を十全に活かした「水墨」はまだ見られないとし、蘭渓道隆や無学祖元のような来朝僧が本場中国の画僧を連れてきたに違いないと推測します。

そして水墨画の「達磨図」(向獄寺)と「蘭渓道隆像」(建長寺)を例にとり、どちらも本格的な「中国風」で、前者の「堂々たる立体感とリアリティ」と、後者の「衣に丁寧な立体感がつけられ」た絵はともに日本の画には見られないと、平安時代の白描画のときと同様、ここでも中国の絵の特徴を述べます。

その後もたらされた中国絵画の中で重要なのは、南宋の「禅の水墨」で、

画家としては、牧谿の絵から梁楷まで、テーマとしては寒山拾得図や布袋図、描き方については「滅筆体」や「罔両画」を紹介しながら、南宋において洗練がすすんだ「水墨画」について解説します。

それでは、それらを受け入れた日本の「禅の水墨」がその後どうなったか、いよいよ「雪舟の絵ははたして独自性があるのか?」と、この記事の冒頭で記した私の疑問について答える時期が来たようです。

明兆と雪舟

著者は二人の日本人画家の作品、明兆の「達磨図」と雪舟の「慧可断臂図」を取り上げてその水墨を観察します。

出典:wikimedia commons, public domain

まず、明兆の「達磨図」ですが、著者はこの絵の特徴を次のように見ます。

目立つのはうねるような衣の線。手を見れば分かるように。人の体をリアルに表現しようという気は毛頭ない。いってみれば自在な「筆」によるでデザインで、そのダイナミックな動きと形が面白い。彫りの深い顔立ちは、これまたキャラクターデザインのようになり、眉や髭には濃墨の曲線が規則的に重ねられている。

また達磨だけでなく周りの雲も不思議な形状で、全体に「線の遊び」で達磨を描き出しており、

このような表現の方向は、中国には見られないもの。ユーモアを感じさせながらの迫力が、新たな「奇」の表現となっている。

ここでもまた「デザイン」「キャラクターデザイン」「奇」といった日本絵画に特徴的なキーワードが現れました。

そして、この「達磨図」にインスピ―レーションを得て描いたのが雪舟の「慧可断臂図」だと著者は云います。

出典:wikimedia commons, public domain

この絵では、

こちらの衣は、ほとんどマーカーで引いたようで、しかも一部では線の上に線が重ねられている。「線の遊び」どころか「筆」の常識に反して、丸い体は明兆よりさらにデザインに近いといえるだろうか。顔も描き方は明兆に似るが、完全なプロフィール(横顔)になっている。

以前の記事で、雪舟の絵について、赤瀬川原平氏、山口晃氏、山下裕二氏がアヴァンギャルドな絵だと評していること、私にはその意味が分からなかったことを述べました。

しかし、今回この書の最初の「筆墨文化」からこの章まで読み続けてくると著者がいう明兆や雪舟の絵の特徴が納得できる気がします。

著者は描写の特徴だけでなく、達磨図の主題「二祖安心」について解説した後、この絵は禅の基本である「心不可徳」を示すためのもので、雪舟は物語の表層ではなく本質を示そうとしたのではと推測します。

画面の中で、もっとも薄いのが主人公のはずの達磨の体、衣の線も淡墨で周囲も暈され、足も手も縮こまる。取り巻く岩に飲み込まれ、周囲も妙に暈されて、堂々たる体が消えてゆくようだ。そんななかで顔だけが、しっかりとえがき込まれている。

と、まず墨の線の濃淡に注目します。実は、周りの岩の線の濃さに比べて人物がなぜ薄いのかと私も不思議に思っていたのですが、著者によれば雪舟はこれで本質を示そうとしたのだというのです。

解釈はいろいろ成り立ちうるが、やはり「存在」に関わりそうだ。禅では弟子に教えの根本を伝える「伝法」を成し遂げれば、師の役割は終える。慧可という後継者を「安心」せしめた達磨は、自ら「安心」して消えてゆく。

すなわち、後継者を得た達磨は消えゆくという姿を描いたのではと推測するのですが、確かにそういわれればそのように見えます。

もしそうならば、雪舟という画家はそこまで絵の表現について深く考えていることなので、水墨に関して新しい試みをしても不思議ではないでしょう。

さて、ここまでの内容で、この本を私が取り上げた動機の下記の疑問:

■水墨画はどこをどのように見て鑑賞したらよいのか?

■日本の水墨画は独自性はあるのか?

に対する回答はほぼ得られているので、この記事を終えたいところです。

しかし、著者はこのあと、すぐに「禅画」の話に移ります。そして、白隠と仙厓を取り上げるのです。

禅画:白隠と仙厓

例として取り上げた絵は、白隠については「隻履達磨」の部分図、仙厓については出光美術館の収蔵作品、「座禅蛙画賛」、「南泉斬猫画賛」の二つです。

これらすべて、フリー画像を見つけられなかったので、読者は白隠については下記の記事、

仙厓については、出光美術館および月刊誌「Pen」のオンライン記事をご覧ください。

なお、白隠および仙厓の絵の筆づかいを感じていただくために、代表的な作品をそれぞれ下に示します。

出典:wikimedia commons

出典:wikimedia commons

実は、私自身は日本の水墨画というと室町の水墨山水までで、白隠や仙厓の禅画は頭の中に入っていませんでした。

もちろん、名高い二人の絵は何回も見たことがありますし、一度見れば忘れられない印象的な絵です。

しかし、一方では描いたのはプロの画家ではない、むしろ絵が素人の禅僧ではないかという思いが先にするのです。しかも、その目的は「禅の教え」の深化あるいは悟りを補助させるためのものです。

日本の水墨画の特徴は何かという私の問いは、漠然と室町の水墨山水までを考えていました。ですから、ここで江戸期の白隠と仙厓が出てきて少々とまどいました。

ところが著者はこの後第6章で「詩書画の世界」を設け、日本の現代書家の絵と見まがう書と禅僧による「文人画」を例に挙げて、「詩」と「書」と「画」が一体であることを山水画の理念と共に詳しく解説していくのです。

まるで「禅画」と「文人画」は日本の水墨画を語るうえで外せないかのように。

詩書画の世界

書画のさかいをまぎらかす

まず「書」と「画」の境をまぎらかす例として、またしても白隠の「金棒」、「中」、「渡唐天神」を示します。

フリー画像が得られなかったので、次に私が描いた「金棒」と「中」のイラストを示します。

サインペン(筆サイン)による

白隠独特の筆づかいは再現できないので申し訳ないのですが、「金棒」の絵(画)も、「中」という字(書)も、あたかも同じ造形で書(描)かれており、「書画の境をまぎらかす」例として理解していただけるのではないでしょうか。

さて、この白隠の二つの絵を皮切りに、中国の山水画、特に文人画について重要なキーワードとコンセプトが述べられていきます。

まず王維の詩を例にとり、詩も画も共通しているのは「叙景」であるが、描くのは単なる「絵になる詩」ではなく、「俗世から抜けていく「隠逸」のイメージ」であること、そしてその「隠逸」の文化を日本にもたらしたのも禅僧だったとして、伝周文の「江天遠意図」を挙げます(下記をご覧ください)。伝周文の「江天遠意図」

ここで、著者はやや皮肉を交えて「すでに俗世を捨てたはずの禅僧が、さらに「隠逸願望」をもつのもおかしい」としながらも、室町の禅僧の場合、権力者、足利義満の政治・外交のブレーンとして忙しく働き、世俗にどっぷりと浸かっていたので、「隠逸」を望む感情があっても不思議ではないと推測します。

この状況は日本独特であり、中国の場合は、李白や杜甫、王維のように高級官僚になりながら左遷などで在野に下った後の詩人の隠逸を望む心境と同じように思われます。

ただ日本の禅僧の場合は世俗の中でのかなわない願望であり、中国の詩人の場合は左遷ですでに世俗から離れたあとのわが身の不遇を納得させるためとの違いがありますが。

著者は加えて、中国の「詩書画」の世界について重要な指摘をします。

ところ狭しと書き込まれた詩からは「集団制作」の雰囲気が伝わってくる。

「集団制作」、これは西欧には無い概念ではないでしょうか。もちろん、工房による絵画制作は良く知られています。しかし、作者はあくまで一人のマイスターあるいは一人の画家の名前が冠されたものであり、残りの制作者は無名です。共同制作の例はほとんどないと思うのですが・・・。これも、今後日本の芸術の特徴を考える上で鍵となる言葉と思います。

この「集団制作」については、日本の状況を次のように指摘します。

そして根本的な違いは、日本の禅僧のなかに「文人画家」がほとんどいないこと。「江天遠意図」のように、ほとんど画家の名は分からず、「工に命じて」つまり画工に描かせたと記されたものもある。(中略)教団内で禅宗絵画を描く画僧はほとんど無名で、詩文をよくする者は稀だった。

室町時代の「詩書画」は「文人画」と「禅宗絵画」の性格が入り交じる「文人画家なき文人画」だったのである。

このあと、「「詩書画」で遊ぶ」、「ドキュメントとしての絵画」、「詩を描く」、「理念としての「詩書画一致」」の名の節を設けて、詩書画の世界を深堀りしていくのですが、一つだけ鍵となるポイントを紹介します。

このような「詩書画」は、芸術家がつくって人々が鑑賞するという、ふつうに考えられている「芸術作品」の図式からは外れている。

すなわち、ここでも西欧美術を鑑賞する図式と異なることが強調されています。

「胸中の丘壑」から「胸中が丘壑」へ

さて、最後の第7章「「胸中の丘壑」から「胸中が丘壑」へ ー水墨表現のさまざま」では水墨に関するさらなる項目の解説とまとめに入るのですが、その中から私の問題意識に関わる以下の三つのポイントを紹介します。

(1)牧谿の「煙寺晩鐘図」と玉澗の「山市晴嵐図」を元に、水墨画を鑑賞する上で重要なポイントを指摘しています。

出典:wikimedia commons, public domain

私がこのような画を好きなのは、「画との対話」が成り立つから。観る者の想像力が、画のイメージ形成に関わる「参加型」で、描く側だけでなく観る側で「胸中の丘壑」ともなる。

玉澗の絵を見るには、観る側も想像力が必要、画家もその想像力を刺激することが腕の見せ所、牧谿の絵も画とのコミュニケーションとることで画が要求するものが見えてくるというのです。

まさに、「画との対話」、観る者の「参加型」が水墨画の鑑賞におけるキーワードと云えます。

(2)江戸時代後期の画家、浦上玉堂の二つの絵を示して、日本の水墨における「胸中の丘壑」ならぬ「胸中が丘壑」への進化を示します。その二つの絵とは「風高雁斜図」と「山雨染衣図」です。

それらの部分図は、下記展覧会のチラシに、

下段真ん中が「風高雁斜図」の部分図

また全体図は下記ブログに掲載されています。

出典:wikimedia commons, public domain

これら二つの絵の筆づかいをみると両者は全く異なります。著者によれば、前者において自己増殖する山は、もはや山とは見えず、画家も山を描こうとは思っていない。心の中に立ち上がったイメージを「水墨山水」を借りて表しているとみます。あくまでこの山は心の中のイメージなので、「胸中の丘壑」から一歩進んで「胸中が丘壑」と著者は呼ぶわけです。

著者は言及していないのですが、私にはこれが室町時代の水墨画から400年近い時を経て到達した日本の水墨画の独自な特徴ではないのかと考えます。

(3)中国の水墨画で西洋にない特徴の一つに、過去の画家の作風に習って描く「倣古」という作画の方法があり今回初めて知りました。雪舟も夏珪の画風に習った作品があり、「倣夏珪山水図」と狩野常信模「雪舟筆倣夏珪山水図」の二つが例示されています。

出典:wikimedia commons, public domain

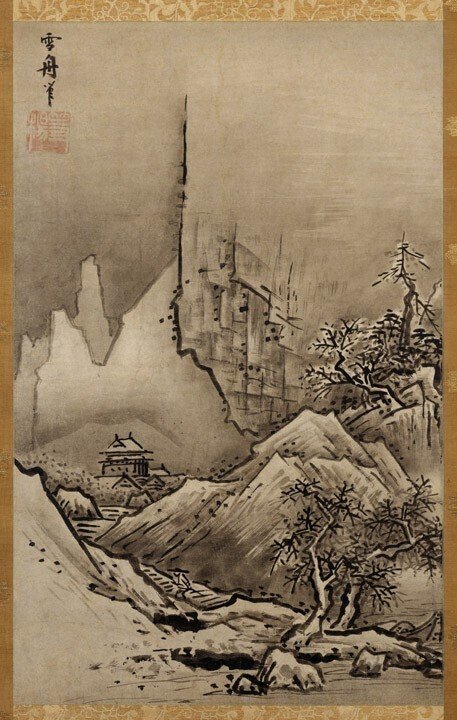

そして、もしこの夏珪に倣った従来の作画にとどまる限り、あの有名な代表作「冬景山水図」は生まれなかっただろうといいます。

出典:wikimedia commons, public domain

本書では雪舟の夏珪に倣った前二つの作品を掲載してくれたおかげで、以前はさっぱり分からなかった「冬景山水図」のこれまでの中国の水墨画との違いが分かりやすくなりました。

まず、いやがおうでも垂直に上昇する岩の力強い線描が目に入ります。その垂直線が上の方で消えてゆくのも気になります。さらに描かれているそれぞれの要素(山、崖、岩、樹木、家屋)は同じなのに全体から受ける印象が違う。

それはデザイン性というのか、平面性というのか、その垂直に上昇した岩の線で二分された空間と、手前に描かれた岩の輪郭線に囲まれた空間による独特な空間構成の印象によるものと思われます。著者も、描かれた描線を追ってその特異な平面構成の詳細を説明しています。

このような特異な画面構成は、雪舟自身が生み出したものですが、そのデザイン性、空間構成は、日本人の共通の美的感性に根ざしている可能性があります。

実は、雪舟の「倣夏珪山水図」のフリー画像を探している中で、偶然中国出身の専門家が、雪舟の独自性について述べているblog記事を見つけました。

内容は、2015年に放映されたNHKの番組「日曜美術館」(中国によみがえる”雪舟”)のメモです。本来ならば、その番組を直接見て書くべきですが、叶わないのでこのブログ記事を介して間接的に紹介します。

その番組の中では、中国出身の水墨画家、傅益瑤⼥史が「冬景山水図」について次のように述べているとのことなので引用します。

傅益瑤⼥史によれば、「雪⾈の国宝《秋冬⼭⽔画》(↓)に描かれた天まで伸びる⿊い線 は、実際に描けば画⾯の外にまで出てしまうような⾮常に⾼い峯を描くことなく、観る者の 想像に委ねるという⼿法であり、南宋画では⾒られない雪⾈独⾃のものである」とのことで ある。

https://cardiac.exblog.jp/24000164/

また、中国で描き、宮廷からその腕前を驚かれた「四季山水図」についても次のように述べています。

傅益瑤女史によれば、「通常の中国の山水画の中には生活空間は入っていないのだが、雪舟は山水画の中に積極的に人間の生活を描きこんでいるという点に独自性が認められる」

https://cardiac.exblog.jp/24000164/

この人間生活を描くのは、浮世絵版画など、欧米にはない日本の絵画の特徴だということを以前書いた気がします。中国人から見てもやはりそのようです。

また、汪永江・杭州工商大学教授も、国宝の「山水図巻」を、雪舟の個性の表れだといいます。

「雪舟は先人の技を受け継ぐだけでなく、自らの個性を打ち出している」と絶賛しておられた。

https://cardiac.exblog.jp/24000164/

以上、二人の中国出身の専門家が「雪舟の独自性は中国では生み出せなかった」と評しているのは、中国人からの見方であるだけにかなり説得性が高いように思います。

まとめと私見

さて、4回にわたって、

■日本の水墨画の独自性は何か

■水墨画をどのように鑑賞したらよいか

以上の私の二つの問題意識に対して島尾新著「水墨画入門」岩波新書(2019)を取り上げ、関連する部分に注目して紹介してきました。

ただここまで読み終えた読者から「お前の意見がほとんどみあたらないぞ、本を引用するのなら、本人の意見の部分が大半で、引用部分は少なければならないはずだ。ルール違反だ!」といわれそうです。

正直なところ、まったくその通りで、お叱りを受けて当然です。

あえて言い訳をするならば、現代の人々に向けた水墨画の入門書は少なく、著者が試みた新しい入門法に大いに納得がいった私は、「水墨画」がどうしても分からないという私のような人にぜひとも読んで頂きたいとの思いがつのり、つい紹介部分が多くなってしまいました。

ただ、この本では、日本の水墨画が中国のそれとどう違うのか、その特徴は何かについて部分的に書かれていますが、ここが違うのだという結論は出していません。

もともとこの本の目的は、中国と日本の絵の違いを書くためではないので、当然と言えば当然なのです。しかし私の問題意識に対してこの本から大変示唆に富む著者の見方を得ることが出来ました。

そこで、この本を読んで注目したキーワードを元に、思いつきレベルですがいくつか私見を紹介して終わりたいと思います。

日本の水墨画の特徴のまとめ

その前に、記事のその1から今回の記事にかけて断片的に紹介した、著者が日本の水墨画の特徴を述べた部分をまとめて下に示します。

■長谷川等伯の「松林図」の独自の描写の背景には、日本独自の文化概念「冷えたる」があり、したがって日本独自の絵画様式と言える。

■西本願寺、三十六家人集の料紙の美の特徴は、繊細で洗練されたデザイン性、装飾性である。大胆な色彩と配色の柄、地味だけれどシックな色使いの模様などその多様性に驚く。日本独自の美意識である可能性が高い。(料紙の美は著者ではなく私の意見)

■中国の白描画と日本の白描画は、線の質、表現がまったく違う。「明妃出塞図巻」は、線は細く筆の出入りが見え、髪と衣の線は質を変え、隈もつけて人物を写実的に描く。「隆房卿艶詞絵巻」では、黒髪の流れるような曲線に抑揚は無く、艶墨と呼ばれる農墨の面も均質で、人をえがきつつモノクロームのデザインともなっている。日本文化のアレンジ能力・トランスフォームの力を示す。

■同じく「鳥獣戯画」では、猿も狐も蛙も鼠も、描き出す線の質が変わらない。この等質感のおかげで、みんなが仲間に見えてくる。中国の白描では線の質を変えてリアルさを追求する。「鳥獣戯画」では「全体の和」を重んじる。画面に統一感を与えるそのやり方は、現在の漫画にも通じる。

■水墨画の「達磨図」(向獄寺)と「蘭渓道隆像」(建長寺)は、どちらも本格的な「中国風」で、前者の「堂々たる立体感とリアリティ」と、後者の「衣に丁寧な立体感がつけられ」た絵はともに日本の画には見られない。

■明兆の「達磨図」ではリアルに表現しようという気はない。自在な「筆」によるデザインで、ダイナミックな動きと形、顔立ちはキャラクターデザインのよう。全体に「線の遊び」で達磨を描き出す。このような表現は、中国には見られず、ユーモアを感じさせながらの迫力が、新たな「奇」の表現となっている。

■雪舟の「慧可断臂図」では「線の遊び」どころか「筆」の常識に反して、丸い体は明兆よりさらにデザインに近い。さらに墨の線の濃淡は、主人公のはずの達磨の体が薄く足も手も縮こまる。逆に取り巻く岩は濃く、それらに飲み込まれ、周囲も妙に暈されて、体が消えてゆくような表現をとる。それは禅の基本である「心不可徳」示すためのもので、雪舟は物語の表層ではなく本質を示そうとした新たな表現の試みと見える。

■伝周文の「江天遠意図」:中国の文人画における「隠逸」は高級官僚が何らかの事情で在野に下る、「俗世から抜けていく「隠逸」のイメージ」である。その「隠逸」の文化は日本の場合は官僚ではなく禅僧がもたらした。室町の禅僧は足利義満の政治・外交のブレーンとして働き、世俗にどっぷりと浸かっていたので、「隠逸」を望む感情があっても不思議ではない。禅宗絵画を描く画僧は無名で、詩文をよくする者は稀だった。室町時代の「詩書画」は「文人画」と「禅宗絵画」の性格が入り交じる「文人画家なき文人画」だった。

■浦上玉堂の「風高雁斜図」において山は、もはや山とは見えず、画家も山を描こうとは思っていない。あくまでこの山は心の中のイメージなので、「胸中の丘壑」から一歩進んで「胸中が丘壑」の表現になった。

■雪舟の「冬景山水図」「四季山水図」「山水図巻」に対する中国の専門家の評:「天まで伸びる⿊い線 は観る者の 想像に委ねるという⼿法であり、南宋画では⾒られない雪⾈独⾃のものである。」「中国の山水画には生活空間は入っていないが、雪舟は山水画の中に人間の生活を描きこんでいるという点に独自性がある」「雪舟は先人の技を受け継ぐだけでなく、自らの個性を打ち出している」

以上の中国と日本の水墨画の特徴の違いと、全体内容をもとに考えてみたいと思います。

言いたい項目はつぎの小見出しになります。

中国における水墨山水の理念の確立、士大夫、絵画の素人が描く「文人画」の誕生とその意味、対して日本における禅僧と禅文化を通しての水墨山水と「文人画」の受容から日本独自の禅画、南画への変容、そして現代へ

長い文の小見出しで申し訳ないですが、私がこの本を読んで「ああそうだったのか」と思った項目を詰め込みました。

以下、項目ごとに説明します。

(1)中国の水墨画、山水画を見る限り、受ける印象は、空間を埋め尽くす描写の緻密さ、理念に基ずく画面構成の厳格さである。詩書画一致の考え方も含め理念や理屈が前面に出ており日本人からすると、文化的共通基盤がないので共感しにくい。

水墨山水でなくても、理念とはあまり関係のない白描画や、張 択端の「清明上河図」を思い浮かべれば、中国絵画のかちっとした、ゆるがせにしない描写を理解されるでしょう。

ですから日本人はどうしても画面に入りにくい。絵の外側から理念に従って眺めなければならないという緊張と窮屈さを感じます。

一方日本の絵は、水墨山水が中国からもたらされた後、雪舟による日本人に共通の空間処理の新しい試みから始まり、その後安土桃山、江戸初期に至って、長谷川等伯、「松林図屏風」の思い切った余白の使い方、さらに本書で取り上げられた、禅僧白隠、仙厓の自由闊達、大胆な、あるいは遊びのある「禅画」の世界、そして池大雅、与謝蕪村、浦上玉堂らの日本的な「人文画」(南画)を経て明治以降、現代の日本の絵画に繋がります。

特に空間の平面構成、デザイン性、装飾性や、遊び心、ゆるい表現で感じる作者の人間性の表出など、日本美術に特徴的な表現が時代が下るにつれて強くなっていくように見えます。

もし、琳派の絵画や、狩野山雪、曽我蕭白、長沢芦雪など奇想の画家達を加えたならば、より日本的特徴が前面に出て、日本化の度合いが江戸期に深まったことは明らかです。

(2)日本独自なるものへの変化には時間がかかる。

注目したいのは、飛鳥、奈良時代に筆墨文化が入って以来、平安、鎌倉、室町時代において、日本らしさが出てくるものの、日本的な絵画と言えるまで変わるのは安土桃山、江戸期になってからで、大変長い期間を要していることです。

ギリシャ、ヘレニズム、ローマ、イスラム、ビザンチン文化の辺境であったヨーロッパも、それらの文化の受容から独自性の確立まで長い時間を要したことを考えると、それほど不思議ではないのかもしれません。

ここから述べることは飛躍しすぎだと言われる可能性大ですが、水墨画の日本の独自性への変化は実は今も続いているのではないかと私は思うのです。明治期で一旦途切れたかと思われる南画や日本画における筆墨表現が、姿を変えて現代に受け継がれているのではないか。

あえて言うと、その流れは本流の水墨画よりも、むしろ西洋でいうファインアートやサブカルチャーの漫画、アニメに姿を変えて受け継がれていると。

例を挙げれば、均一な線で描く漫画線やアニメの線が、漫画では、井上雄彦氏が「バガボンド」で筆による水墨表現を試みるにいたったこと、またアニメでは高畑勲氏によって「ホーホケキョ となりの山田くん」、「かぐや姫の物語」で筆による線描表現でスケッチ風アニメを目指したことなどです。

一方、ファイン・アートの分野では、山口晃氏の水墨画風の絵や、筆を使った「親鸞」の挿絵がその例です。

もう一つ日本化の特徴として挙げたいのは、江戸期になって、作画の日本化だけでなく、絵の鑑賞者が、支配層やエリート層だけではなく、封建社会の下層の人々(富裕の農民層や商人、浮世絵版画に至っては都市の大衆まで)にも受け入れられる状況に変化していることです。

このような絵画の大衆化は西欧では、オランダ絵画が都市の中間層に受け入れられた例がありますが、ヨーロッパでは産業革命後でしょうから、日本的な現象としてよいのではないでしょうか。

またこのような大衆化は本家、中国でもなかったでしょう。

軽々しく断定できませんが、漫画やアニメは、究極の大衆化であり、作画における日本化を超えて、日本の絵の特徴の行きついた先のように思えるのですが。

「大衆化」については、次の「隠逸」の項でも言及したいと思います。

なお、この項で「現代水墨画」を水墨画の日本化の流れに加えなかったのは、私の個人的な判断によるものです。現代の水墨作家は古典技法と西欧絵画技法も取り入れながら、いろいろ試みていると思いますが、「日本独自の」というところまで到達しているのだろうか? あくまで私の印象ですが存在感があまりないように感じます。むしろ現代の書の方が印象が強く、絵画的で日本独自の抽象画のように見えてしまうのですが・・。いずれにせよ私の思い込みかもしれません。今後の課題として現代水墨画も見ていきたいと思います。

(3)中国の文人画の「隠逸」は、栄達を望みながらもそれが叶わぬ場合の立場から見た観点である。一方、日本の文人画は禅僧により導入されため「隠逸」の意味合いが異なってくる。古来日本では自ら世俗を離れる、あるいは世俗を捨てるという人々の系譜があるので、文人画を観る者が絵の中に入り、作者の人生を考える、あるいは、自分の人生と共有、共感する傾向があるように思う。

以下補足説明します。

中国の場合、エリート階層の文人と言われる人は、例えば詩人の李白、杜甫、王維がいずれも(高級)官僚であるように、強い上昇志向を持っていたと思います。ですから運悪く左遷や争いに敗れて在野に下ったとしても、上昇志向は捨てておらず諦観や悟りとは無縁だったと思います。とは言え現実は受け入れざるを得ず、その心境を詩に託して表しているように思います。

一方、日本の場合、「隠逸」に関連して次のような人々を思い出します。

1)西行法師(子供を縁側から蹴落としてでも旅に出た)

2)鴨長明、吉田兼好(長明は最後まで世俗をあきらめなかったが、兼好は出家)

3)雪舟等楊(禅僧として幼児に出家。文化中心地の京都を出て大内氏へ)

4)千利休(突然の秀吉の怒り、切腹へ)

5)松尾芭蕉(士官をやめ、旅から旅へ)

6)白隠、仙厓(禅僧、子供の時から出家)

7)与謝蕪村(芭蕉の人生に倣う。俳諧だけでなく南画も)

8)渡邊崋山(家老として藩政改革するも蛮社の獄で蟄居、切腹。画家)

9)尾崎放哉、種田山頭火(両者ともに社会生活から逸脱)

鴨長明のように、最後まで世俗の栄達をあきらめなかった人もいますし、自ら望んで世俗の栄達を捨てたわけではなく悲運の人もいますが、比較的若い働き盛りに自ら望んで世俗から離れている人が多い。一方、中国ではこのようなタイプの人はいないのではないでしょうか。

日本人は、そのような人々にも共感を寄せる文化がある気がします。そうだとすると「隠逸」の意味合いが変わってくるのではないか。

例えば、白隠、仙厓の禅画を考えると、ある意味当然ですが芸術作品ではなく禅画の本来の目的である禅の修行の絵として当時の人々は見たはずです。その際、白隠な奇抜な発想や仙厓のユーモアあふれる画風から人となりを感じたことは間違いないでしょう。

一方、現代においては、彼らの絵を鑑賞する場合、禅の教えよりもむしろ作者そのものを見てしまうのではないか。一目で「白隠だ」、あるいは「仙厓だ」と。作画から、作者の人格まで感じるような見方で。

禅画ではなく蕪村や池大雅など南画では、中国の厳しさと違って、その絵に「寄り添える」、「参加できる」、「対話できる」「共感できる」という言葉が浮かんできます。

中国の事情を知らないまま述べるので的外れの可能性がありますが、中国の水墨画はどこか、特権階級あるいはエリートのための絵画のような気がします。ですから、その絵には「精神性」「宗教性」を含む厳しさを感じ、観る人を側に近寄らせないイメージです。

水墨画の日本化は抒情的、情緒的への変化と言い換えてもよいのかもしれません。

前項で、日本の場合は特権階級だけでなく一般の人々まで鑑賞する人々の対象が広がったことを述べましたが、それぞれの人々が、個人として自分の人生を重ね合わせて観る、没入して観る、絵と対話するというように絵の見方が変わってきているといえないでしょうか。禅画にしても高尚な教義とは関係なく個人の人生の関りで観るというように。

実際、先に挙げた一連の人々は、その文芸作品が、広く人々から、その人生と共に共感を持って読まれたり見られたりしている共通点があるように思います。

なお余談ですが、今日欧米人が「禅」を「ZEN」と言い現して発祥の中国ではなく日本の文化の代表のように思われていることは、絵どころか宗教本体そのものも日本化が進んだことを示す象徴ではないでしょうか。

(4)中国の人文画は詩画一致、しかし詩と画の作者は一人ではなく「共同制作」であることに対し、日本の室町時代の文人画では画僧は無名なことが多いと著者は云う。しかし「共同制作」はむしろ桃山以降の日本の創作活動の特徴の一つではないか。

確かに、水墨山水の導入期は、画僧の地位が低く、無名とされたのかもしれませんが、日本の美術で共同制作で思い起こすのは次のような例です。

1.尾形乾山と尾形光琳(陶器と絵付け)

2.俵屋宗達と本阿弥光悦(書画合作)

3.松尾芭蕉と他の俳諧師(連歌)

4.与謝蕪村と円山応挙(合筆の絵画)

5.浮世絵の合作(歌川広重と歌川国貞(三代豊国)など)

6.滝沢馬琴と葛飾北斎(読本と挿絵)

7.泉鏡花と小村雪岱(小説と挿絵)

8.永井荷風と木村荘八(小説と挿絵)

欧米の概念が入って来たあとの明治期の小説と挿絵の例(7.と8.)は外したほうが良いかもしれません。しかし江戸期までの例を見れば、著名な作家どうしが合作をしています。

一方個人の独創性を重視する西欧では、芸術家どうしの対等な「共同制作」は想像することもできません。

例えば「連歌」の場合を西欧に当てはめて考えてみます。すると多数の傑出した詩人が一堂に集まり、その場で一編の詩を創りあげることになりますが、そのような例がかつてあったと思われません。

ですから「共同制作」は、中国の文人画の特徴であるというよりも筆墨の文化が及んだ中華文化圏(東洋)の文人画の特徴といえるでしょう。

さらに言えば、日本においては文人画以外にも広まったと。

この事例一つとっても、西欧的な絵画の見方を水墨山水に対して当てはめるのは適切ではないと考えます。

とはいえ、それならば現代の私たちは水墨画の専門家が云うあるべき見方で観ることができるでしょうか? これまた難しいというのがこの本を読了後の私の感想です。。

どのように水墨画を見たらよいかは次の項で述べることにします。

(5)「気」や山水画の「理念」、中国の「宗教的文化」背景を理解しなければ鑑賞できないという強迫観念から解放された。現時点では、著者が強調している「身体感覚」をよりどころに数多くの水墨画を見ていくことにしたい。

さて、この本を取り上げた2番目の動機となった問題意識、

■水墨画をどのように鑑賞したらよいか

ですが、私自身は今後次のように水墨画を見ていくことにします。

どのような絵もそうだと思いますが、まずは実物を直接見ること。五感で感じとることから始めたいと思います。

この本で一番私が共感したのは、著者が筆墨文化の始まりである「線のよろこび」と「身体感覚」を強調している部分でした。

それならば、私が行っている「線スケッチ」の感覚と同じではないかと。

「身体感覚」は筆の動きに関係する部分ですが、改めて水墨画を思い浮かべると、「水墨はペインティングではなくドローイング、すなわち筆の動きの集積だ」と、いまさらながら思いを深くしました。

西洋の油彩が基本ペインティングの集積だとすると水墨は対極にあるわけです。当然西洋的な鑑賞方法と違ってしかるべきです。

以下は自分に都合の良い解釈になりますが、著者の言葉から、「「気」、「詩書画」、「山水」の理念など小難しい理屈よりも、筆の動きを思い起こせ、あるいは実際に動かしてみろ、これにまさる鑑賞方法はない」と聞こえるのですがいかがでしょうか。

私のように他の入門書で挫折した人間にとってはそのように解釈するとでとても気が楽になります。

そのような解釈をするのは、なんと「あとがき」においても、著者は「身体感覚」を繰り返し強調しているからです。昨今のバーチャルな頭だけの世界、知識だらけの風潮を憂いている口吻が伝わってきます。

最後になりますが、著者のに言葉に勇気を得て、これまで敬して遠ざけてきた態度を改め、数多くの水墨画を見ていきたいと思います。

(おしまい)

追記:この記事をほぼ書き終えていた5月の初めに、大阪・高槻市の実家に行ったときに、予想外のことがありました。昔の私の部屋の書棚を眺めたところ「ドラッカー・コレクション 珠玉の水墨画 「マネジメントの父」が愛した日本の美」というタイトルが目に留まりました。

手に取ってみると、千葉市美術館で開催されたピーター・ドラッカーが集めた水墨画の展覧会の図録でした。どうやらだいぶ前に古本屋で買ってそのままにしていたようです。まったく私は読んだ記憶もなければ購入した記憶もないのです。

その中にドラッカー自身の講演会の内容が載っており、彼の見方は私の問題意識に重なっています。この記事では中国出身の専門家の見方を紹介しましたが、この図録ではまさに西洋人の立場からの日本の水墨画の特徴が述べられています。

この記事を書く前に読んでおけばよかったのですが、時期をあらためて、このシリーズの記事で紹介したいと思います。

下記に、前3回の記事を掲げます。本記事を読んでご興味を感じたならば最初の回から読んでいただくと幸いです

記事その1。

記事その2。

記事その3。