メタバースと観光【メタバースの使い方】 ※観光行政系の方向け

昨日ぶいちゃで地方創生とメタバースって相性いいよね的な話をしてたら一人が「でもぶいちゃの観光ワールド行って現地まで遊びに行った人なんて見たことないよね」って言われて確かに…となった

— Kuroly@メタバース学術交流 (@Kuroly7) October 25, 2022

広報の手段として使用出来るということと、その効用については分けて考えないと長期的に見て火傷するかも

はじめに

VRChatは2022年10月現在世界最大のメタバースSNSですが、まだ開発中でありサービスは開始されていません。

いわゆるオープンβという扱いで、公開テストを行っている状態です。

それを踏まえた上で、現在のユーザー数やアクティブ数、日本人割合をまとめてくれているサイトが有りましたので、まずは開発中であることを踏まえて参考にしてください。

(その状態で20〜30万人ほど日本人ユーザーが居る)

ハード面は方向性が見えてきた⁉

Meta Quest2などのHMDはMRとVRに分かれてきました。

MR代表格がホロレンズです。

Microsoftとパートナーシップを結んだメタが発表したものがMetaQuestProで、こちらはホロレンズ同様MRデバイスです。

Microsoftのカテゴライズによると、インダストリアル・メタバース領域に属する機器です。

このホロレンズをもっとライトにしたものがNrealAir。

サングラスタイプで、トラッキングセンサーこそついていませんが、気軽にメタバースへダイブすることができます。

HIKKYの舟越さんがXRエキスポで提案していた形が、2022年現在最もライトなメタバースダイブへのフルセットです。

Vket×VRC×SteamDeck×Nrealという組合せ!わかる人にはわかるメタバースポータブル装備の体験が出来るのはHIKKYブースだけ!そしてクセが強いと話題になり行列が(笑)当然metaさんのHMDやVketCloudもあるぜ!#CEATEC #メタバース #エキスポ pic.twitter.com/foatTBJtKS

— 舟越靖 Vketがんばる 5年前からメタバースやってる会社のCEOな人 (@funacosystem) October 18, 2022

一方すべてのデバイスに言えるのですが、メガネ・オンが難しい。

日本人のおよそ半数近くがメガネのお世話になっている現状なので、HMD系はこの問題にどのように立ち向かうかが今後、キラーマシンが出てくるための布石になっている可能性は否めません。

ただしSteamDecやゲーミングスマホでのみメタバースダイブができる仕組みを、2022年現在HIKKYさんがVket Cloudとして開発している現状があるので、HMD後追いでもあまり大きな問題にはならないかもしれませんが。

HIKKYなぜVRのHMDだけでなくスマホ対応をはじめて更に今回CEATECのメタバースエキスポでSteamDockeやNrealまで採用はじめたか会場で聞かれまくったのでちょい先出しするとVket開催直前11月末に超BIGな発表を控えておりましてそれに紐付くアレだったりしますです

— 舟越靖 Vketがんばる 5年前からメタバースやってる会社のCEOな人 (@funacosystem) October 18, 2022

コンシューマへの普及は2025年⁉

様々な意見がありますが、2025年の万博はひとつのマイルストーンであることは間違いありません。

ハード面の方向性とMicrosoftのカテゴライズから考えると、Windows11とWindows365が製造業をはじめ、それをサポートするシステム系の業界に浸透し始めるのに十分な時間だと考えられます。

現場でMRデバイスを活用するようになってくると、日常でも使われるようになることはスマートフォンの普及で経験しています。

そう考えるとハード各社が2025年をマイルストーンにして製品開発を進めていてもなんら不思議ではありません。

AppleもiPhone・iPadがそろそろ伸び悩んできていますしね。

メタバース空間クリエイター

「はじめに」を飛ばしてしまった人、もう一度VRChatのユーザー数を見てほしいのですが、日本人参加者がおおよそ20〜30万人と推測される中、メタバース空間を実際に作っているクリエイターの数はその中でも10%に満たないのでは? と考えています。

その根拠は「閑話休題」で書いた「3DソフトBlender使いの人口はまだまだ少ない」から見え隠れする10万人前後という数字。

現在のVRChatでは、アセットと呼ばれるあらかじめ用意された3Dモデルを配置して作り上げた空間が多かったり、BOOTHという3Dオブジェクトを購入できるECで入手したものを配置していたりする空間が多く見られます。

つまり制作できる人の人数は2022年時点ではまだまだごく少数。

クオリティまで考えるともっと絞られます。

ことほむ 合同会社でもメタバース空間(ワールドと呼称)とアバター(メタバース空間内での自分の分身)の開発(主にワークフローとクオリティ担保の基準の見極め)を進めていますが、建物をひとつ3Dソフトを使って作り上げるだけでも早くて2ヶ月ほどかかります。

地形も含めてこれらが複数必要になり、さらに空間演出(雰囲気)を加えると、半年〜1年単位でのプロジェクトとして考えなければなりません。

メタバース空間はユーザーがその空間内で何かをするインフラともなりますし、ユーザーインターフェイス(UI)にもなります。

またそこでの体験(UX)が好感度に跳ね返りますので、現状としてはこれらの基礎となる空間を時間をかけて作り上げていくしかありません。

空間はあくまでも空間でしか無いので、ここで何ができるようになるかは、サービス提供会社の開発にかかってきます。

情報化時代の観光【メタ観光】

ことほむ 合同会社ではアニメ聖地巡礼が筆頭となるコンテンツ・ツーリズムの分野で研究を続けているのですが、同時にアニメ制作のお仕事では主に「時代考証」の助言と資料集めを行っています。

この両者は一見アニメでしか繋がりがないようにも見えますが、観光地側から見るとどちらも観光客となり、来訪動機のひとつとなっています。

かたやアニメ作品の舞台となった地をめぐるアニメファン。かたやアニメとは全く関係なく、話題になったことがきっかけでその土地に興味が出る歴史ファン。

どちらも目的地は同じでも観光に期待されている内容は全くバラバラです。

佐賀県観光情報ポータルサイト

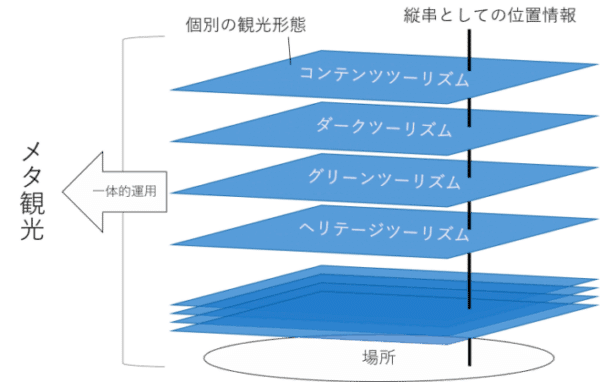

それらを串刺しにして考えようというのが「メタ観光」の概念だそうです。

詳細は「メタ観光推進機構」を拝読ください。

上図で表層のレイヤーに「コンテンツツーリズム」が上げられているようにエンターテイメントによる表現はきっかけとなりやすく、下層のレイヤーにつなぎやすい側面を持っています。

この表層部分のには「アニメーション」が当然入りますが、メタバース空間が更に増えることになります。

メタバースを活用したマーケティング(プロモーション)の基礎的な仮説は以下で書いていますので、お時間があるときに拝読いただければ幸いです。

多様化する観光を網羅する情報発信は、現地に来てもらうことが一番はやい

かつて観光ウェブマーケティングを行っていた時代、観光組合さんや観光行政の人から言われたセリフがまさに小見出しのこれです。

しかしインバウンドに対して簡単に来てくれとは言えません。

また時間の損失リスクを最も嫌うZ世代に対してもネタバレは必要条件となりつつあり、現地でガッカリリスクがある状態では動いてくれません。

参考書籍▼

観光ポータルサイトで切り抜かれた風景やきれいな文言をいくら並べても、その他の要因が重ならなければ観光動機としては弱いのですが、ここにメタバース空間が加わることで一転します。

移動するための費用と時間的損失リスクが少ない中で、現地を先行して体験できる可能性が生まれたからです。

パラリアルワールドを手掛けるHIKKYさんの意図が少し透けて見えます。

これまでリアル国からバーチャル国へ遊びにきてねというアプローチをしてきました。

— 舟越靖 Vketがんばる 5年前からメタバースやってる会社のCEOな人 (@funacosystem) October 25, 2022

次はバーチャル国からリアル国へ遊びに行けるようにしたいです。

当然バーチャルから来た人とリアル国にいる人は「リアル側」で会えるようにしたいです。

メタバース空間を作るだけではダメ

まず読売新聞オンラインの記事が参考になるので御覧ください。

記事中ではわずか1ヶ月で落ち込んだ原因をきちんとヒアリングしていないことがわかってしまいますが、バーチャル大阪はVKET(バーチャルマーケット)、いわゆるメタバースで開催されるコミケの会場として使われたため12月は来場者が多く、それ以外はイベント開催がないので来場が少ないことがグラフに現れています。

逆にメタバース会場のVKETに10万人近い人がダイブしていることを考えると、サービス開発中にも関わらずVKETの集客力とメタバースに対する期待を持った人がこれだけいることの凄さを実感できます。

事例が少ない中メタバース空間活用の数少ないデータを提示していただけました。

グラフから見て取れるように、何も行われていないメタバース空間を作っておいておくだけでは全く活用できません。

これはウェブマーケティングのように、Google検索にヒットさせたり、SNSでバズらせたりという手法が通用しないことの現れです。

つまり放置系コンテンツではありません。

メタバース空間内での商売と学問

2022年現在はメタバース開拓期であると考えられます。

現状都市開発まで手が回っておらず、小さなエリア開発をメタバース空間クリエイターたちがほそぼそと続けている状態です。

そうした中でのパラリアルワールドは都市開発に近く、バーチャル大阪では阪急百貨店がバーチャル店舗として出店。既存ECサイトと連携した買い物も実際に行われました。

2023年中にも実装される予定の「ワールド内決済」や「ウォレット連携」の機能が実現されれば、ブラウザでECサイトを開かなくてもメタバース内で買い物ができることを示しています。

2/ロードマップ発表します!!!🎉

— Vket Cloud|メタバース制作 metaverse engine (@VketCloud) August 26, 2022

本日開始のβテスター希望者に配布するSDKから、自身のVRMのアバターの使用が可能になりました✨

また、ゲーム製作が可能になるスクリプトエンジンや、VRでもワールドにはいれたり、ウォレット連携や、ユーザーイベントのチケッティング機能も予定しています。#VketCloud pic.twitter.com/OdlC8btTJ2

つまり行政側は実際の都市開発と同様にメタバース内のインフラ整備部分に特化し、商売は民間に任せる運用が見えてきます。

具体的なインフラ整備の範囲については観光行政とかぶるような気がしています。

ただ古い建造物を中心に町並みをメタバース上に再現し維持することが新たな事業として計画したほうが良いかもしれません。

その他それらの解説や案内、史資料などの紹介(博物館サイトへのリンクなど)は従来までの資源が使えそうです。

メタバース上に町並みを再現できれば、そこで商売を行う業者が得た利益の一部をふるさと納税などにまわしてもらうなどの工夫も考えられるので、観光訴求事業に加えて関係人口構築といった公共投資の理由付けも比較的やりやすいのではないでしょうか?

また古い町並みなどに限らず、文化財をメタバース空間上に持ち込むことで史学や建築学、芸術教養学の学課教材として活用することができ、実物文化財の価値向上へつなぐ糸口としての活用も期待できます。

社会人大学が増加している中、これらのアプローチはエンターテイメントとは別の角度から取り組めるのではないでしょうか?

定期的な訴求

イベントを毎日開催することは現実的ではありませんが、現実の「市」のように定期的な即売イベントは効果が高いと考えられます。

これはVKETが良い事例となっており、アニメファン向けだけではなく、歴史ファン、地学ファン、自然科学ファンなど地域の現状に合わせた領域で、参考資料即売会などの定期市は集客数が少ないかもしれませんが、やる意味は大いにあります。

またメタバースである以上、同じ会場でイベントが重複しても別インスタンスを立ち上げるといった方法で同時開催することも可能です。

これらの市の様子をYouTubeなどでライブ配信をしたり、メタバース内のカメラで撮影をしてYou Tubeチャンネルなどに配信したり。こうした訴求方法と組み合わせることでメタバース内の市を告知。現実の地域と知識リンクが構築されることを期待でき、その他から得られる情報と結びついた上で観光動機へとつながることが予測できます。

これは今日の配信中紹介していたVketパラリアルNY、Victorステージ。広瀬香美さんと共演してゲッダン出来るよ!!w#Vket#Vket2022summer #たみーかわいい

— 民安ともえ(Vtuberたみー)🐰🌙歌コレ秋ルーキー2位感謝😊23日配信復帰しました! (@tammy_now) August 15, 2022

何気にVRCでは初お披露目のたみーちゃんマリン水着上下。👇 pic.twitter.com/kHifaSquba

またメタバース空間で再現した文化財を使った専門の先生が行う講義動画などを定期配信することを中心に、実際にメタバース内の文化財空間に集合した特別授業と、リアルな文化財を見に行くツアーなどを企画することができるなど、今までの訴求方法に加えて情報社会により近づいた訴求方法と新しい域内観光ビジネスが生まれる可能性が考えられます。

▲ゲーム内での講義動画の例。

定期市の例ではオンライン上で行われている技術書展はその先駆けとも言えます。

学術集会もVRChatでは行われています。

#サイエンスアゴラ の #VRC理系集会 イベント終了しましたー!

— 鈴懸リノア(皮膚科学系Vtuber / V-dermatologist) (@SuzukakeRinoa) October 22, 2022

ご参加いただいた皆様本当にありがとうございました!

分野をこえる大事さ、技術進歩を人間が利用して更に進化していく話とかできて本当に私が勉強になりました。

話足りない事沢山あるから追加で企画するよ

フォローして待っててね! pic.twitter.com/OCsg4nku9w

プロデュース力が必要

文化庁の文化観光セミナーや官公庁の観光DXセミナーなどに出席しても、直接「プロデュース力」という言葉は出てきませんが、事例発表ではプロデュース力が大きな影響を与えている案件がプンプン臭ってきます。

(出席者あるある▷プロデューススキルがウチにはないんだよな…)

そんな現実の開発にも制限がありますが、メタバース空間の開発にも再現機器の性能とデータ収容サーバの能力的な制限があります。

このため無尽蔵に空間を広げられるわけではなく、限られた一定の容量内に詰め込まなければなりません。

たとえばフォトグラメトリで作られたVR川越ワールドは、高性能なグラフィックボードを搭載したPCで体験できるリッチな空間。

しかし高精細なためMETA Quest2単体ではこの空間を堪能することができません。これは再現機器の能力限界を超えることで起こる制限です。

こうした機器やサーバの限界をどこまで許容するかにより、空間の切り分けや縮小・短絡が必要になります。

また先のイベントが行われていない空間を活かすことを加味した場合のモデル設計、空間演出などが必要になり、加えてリアルな場所と歴史資料との整合性をどの程度デフォルメするかといったノウハウが必要となります。

これらを総合したプロデュース力が必ず必要となる一方、このノウハウを持った専門職は大変数が少ない状態です。

民間で観光学とメタバースを結びつけて研究しているところは、既知の限り弊社くらいしか見当たらず、大学レベルでも近畿大学の岡本健先生付近だけではないでしょうか。

まだまだ狭い観光社会学の世界でさらに狭小な世界ですから、少しでもノウハウを持った人が居たら手放しちゃダメだと思います。

デモンストレーション:)メタバースの美術館

博物館的な要素を詰めて空間設計ができないか試みたことがあるのですが、事例を作るにしてもインパクトが弱いこともありメタバースっぽくなかったため、現代芸術のアートミュージアムをデモンストレーションとして開発しています。

https://t.co/9cSFVa6ZeG pic.twitter.com/7sewOWhuBQ

— ことほむ合同会社 (@kotohomu_llc) October 25, 2022

ここは建物(ことほむ 合同会社のVirtual本社)と屋外空間を想定して開発しておりベースは長野県の安曇野です。

アート作品はミクロ結晶世界に入り込むコンセプトで、顕微鏡で覗くことしかできない結晶が織りなす風景を広大な世界として体験できる空間を目指しています。

もともとがコーヒーなどの結晶を特殊な方法で撮影した作品群なので、それらの特徴などを解説する動画や体験ツアーなども作りやすく、今回書き連ねた仮説を実証実験をしていくことも兼ねています。

結果の一部は先の仮説の検証となりますので、完成した暁にはこの美術館を開放する予定でいます。

まとめ

ことほむ 合同会社はアニメ聖地巡礼の失敗例も多く見てきました。

ヒットに左右されるアニメ作品への全面的な投資を行うよりも、そうしたリスクを少しでも下げ、インフラとして将来にわたり役に立ち、一方でアマチュアにもメタバース空間を使ったショート映画作品のロケ地として活用されたり、新しい商売の基礎として活用されたりするメタバース空間への参入。

これは上述した通りとても時間とお金がかかる開発になります。

一方でウェブサイトのように情報提示だけをする場所ではないため様々な活用方法が考えられます。

さらに物理的な距離・天候に左右されない、あらたしい異空間が誕生したと考えてください。

特殊な機器を使ったダイブだけでなく、PCやスマホまで範疇に入れている日本のメタバースSNS開発。

他所同時並行で行われているブロックチェーン技術の開発と接点を持つことで、もう一つの新しい商圏(経済圏になるかもしれない)可能性を秘めています。

こうしたことからも、観光行政としての新たな側面を担う存在になっていくことが予測されます。

ことほむ 合同会社もなかなか活用方法が見いだせない文化財の観光活用の一環として、今後こうした考え方が普及していくことを願っています。

お問い合わせなどは下記まで。