【早稲田カップ2025 epilogue】 「継承」 R7卒・生谷寧々

こんにちは。

ア式蹴球部女子部4年の生谷寧々です。

日頃より早稲田大学ア式蹴球部男子部女子部へのご支援、ご声援をありがとうございます。

今年度も昨年度に引き続き、運営陣として、気仙沼と陸前高田の両大会に参加させていただきました。

今大会を終えて、感じている想いを書き残します。

ーーー

今年度は、昨年度までいただいていた大学からの予算が打ち切りになったことから始まった。

昨年まで資金面でもその他のところでもご支援いただいていた大学職員の方々から仕事を引き継ぎ、"学生主体"で臨むことが決定した。

最初に直面した課題は、資金面。

自分たちで資金を集めて、

部員を1人でも多く現地へ連れていくにはどうしたらいいか。

運営メンバーで話し合いをしたり、

昨年まで取りまとめを行ってくださっていた競技スポーツセンターの方からアドバイスをいただいたり、

ご協賛していただく企業の方などに何度も話を聞いていただいたり、

本当に多くの方と関わらせていただいた。

外部の方との話し合いで意識していたこと、

それは、

「早稲田カップの開催意義」

をきちんと伝えること。

改めて早稲田カップの原点に立ち返った。

東日本大震災から10年以上経った今、

数多くの被災地がある中で、

なぜ気仙沼と陸前高田で早稲田カップを行うのか。

加藤久さんの想いが詰まった上長部グラウンド、

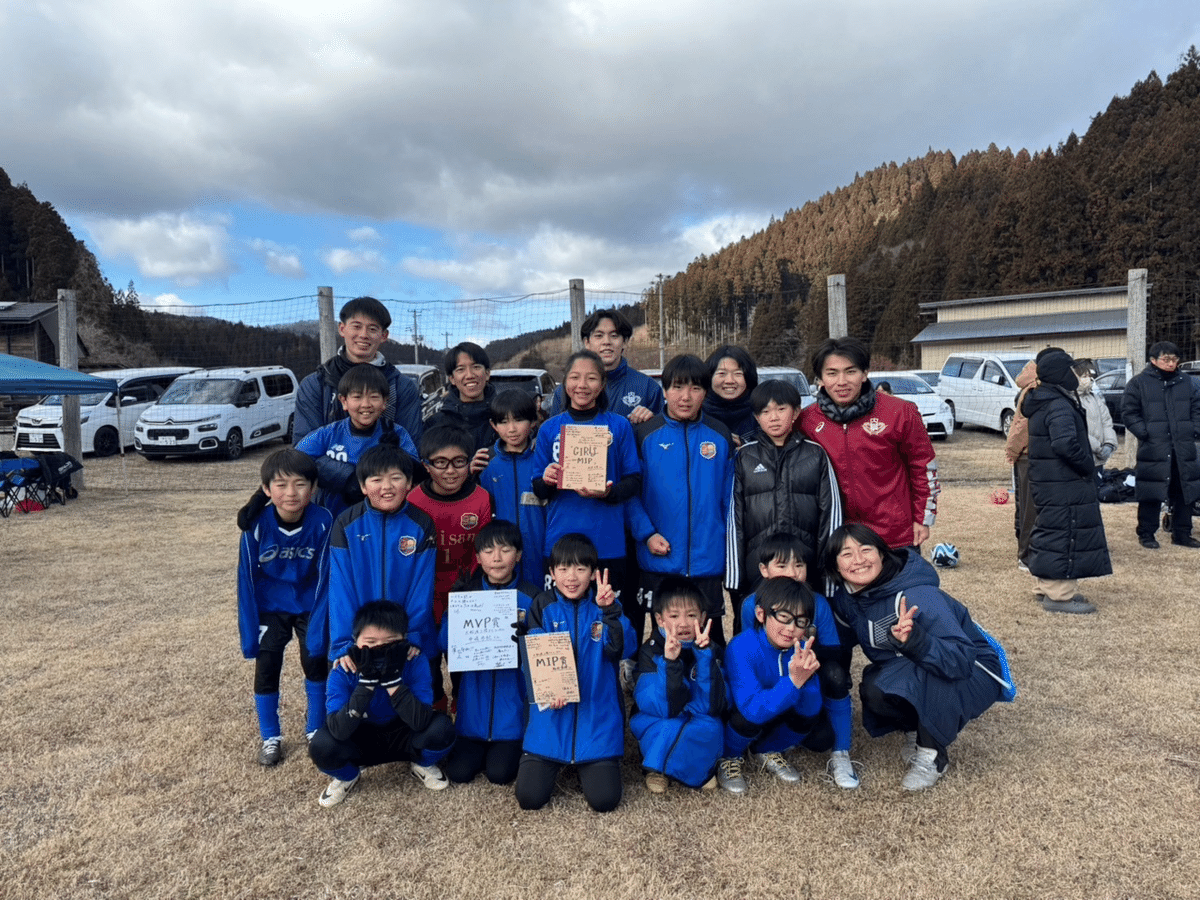

子供たちが元気にサッカーをする姿、

現地の方々が微笑んで子どもたちを見守る姿、

大学生が子どもたちと笑顔で触れ合う姿。

守りたいもの、

次世代に繋げたいものが、

すぐに浮かび上がった。

これらは、早稲田カップ開催当時から現在まで気仙沼と陸前高田の地に根付いているもの。

加藤久さんをはじめとするア式蹴球部のOB・OGの皆様が紡いでくださった想いが、

この地にはあるから。

やはりこの地でやることに大きな意味があると再確認した。

しかし、

震災の復興期間の目安は10年ほどであると、

一般的には言われている。

2011年3月11日に発生した東日本大震災から、約14年が経とうとしている今、

"早稲田カップをただの復興支援で終わらせてはならない"

いつまでも私たちが被災地を援助するという一方通行の関係では、

お互いにとって気持ちの良い関係であるとは言い難い。

そこで、

"復興のその先へ"

をキーワードに各所で話し合いを進めた。

最初は無意識に、

被災地の方々のために大学生が何か手伝わなくては、、、

という想いが強かったのかもしれない。

しかし、そうではない。

あくまで学ばさせてもらっているのはこちら側。

たくさんの勇気と希望と知見をいただいている。

そうして辿り着いたのは、

お互いがお互いに良い影響を与えられる関係。

ただの復興目的のサッカー大会で終わるのではなくて、

"お互いに"価値を与えられるような大会を、

ずっと続けていきたい。

だからこそ今大会では、

今まで以上に、

学生側の学びに行く姿勢を強調した。

部員に対して、被災地に関する情報を事前に知ってもらう工夫もした。

ただ大学生が被災地に訪問するだけの大会にはしないために。

そうして私たちは、両市へ向けて出発した。

ーーー

現地に足を運んで目にした光景。

見るもの全てに心が動いた。

伝承館では、

津波によって流されてきたボロボロの教科書やプリントを見て、

当たり前のように思える日常を一瞬で壊す津波の脅威に鳥肌が立った。

バリエンテ本吉(気仙沼大会)の子どもたちは、

試合前のシュート練習の罰ゲームで走って疲れ切って、

試合で走れなくなっていて、

先のことは考えずに今この瞬間を全力で楽しむことを学んだ。

OBの方々の交流試合を見て、

ボールを夢中で追いかけることに、

年齢制限などないことを学んだ。

大船渡三陸FCシーガル(陸前高田大会)の子どもたちは、

私の体力が底を尽きるまで私がドリブルしているボールを奪うために容赦なく全員で襲いかかり、

たった一つのボールを無心で追いかける楽しさを思い出させてくれた。

すがとよ酒店さんでは、

突然悲しい出来事が降りかかってきても、

乗り越えて、切り替えられた先に、必ずまた楽しいことが待っていると、

未来には希望があることを教えてもらった。

そして、

各チームの指導者や保護者の方々からは、

「今年も来てくれてありがとう。

来年もまた来てくださいね、待ってるよ。」

という声を、

子供達からは、

「どうせまた来年も来るんでしょ〜?」

という元気いっぱいな声を、

現地のOB・OGの方々からは、

「いつも試合結果見てるよ」

「今年こそは一部昇格、日本一、頑張ってよ」

という声を、かけていただいた。

会場を出る際には、

多くの子どもたちと現地の方々が、

バスが見えなくなる最後の最後まで、

お見送りをしてくださった。

本当に多くの学びと元気と希望をいただいた。

一方で、

果たして私は、子どもたちや現地の方々に何か良い影響をもたらすことはできたのだろうか。

その結果は、すぐには出ないだろう。

私たちが今後もこの早稲田カップを続けていくことが、

ひょっとしたら、

気仙沼や陸前高田の地域活性化や

人口増加、

街の再開発に、

微力ながらも繋がっていくのかもしれない。

目に見える結果はすぐには現れないが、

お互いがお互いに良い影響を与えられる関係を

長い月日をかけて作っていく。

これが次のミッションであるかもしれない。

ーーー

来年以降、

私はア式蹴球部の部員として早稲田カップに参加することはできない。

だけど、

この想いを後輩にしっかりと引き継いで、

この大会が5年先も10年先も、

末長く続いていく大会にする。

それが私にできる最後の務め。

約2年間、

早稲田カップ開催に携わってきた。

私が受け持った仕事量は本当に微々たるものであったが、

ここまで書いてきた強い想いを持って準備を進めてきた。

何か一つでも私たちの蒔いた種が、

子どもたちの成長に繋がっていますように。

そしていつか、

早稲田カップに参加した子供たちが、

ア式蹴球部の部員の背中を追いかけて、

大きくなった時にア式蹴球部に入部してくれたら、、、

このような嬉しい報告が聞けることを心から願っております。

改めて、本大会開催にあたってご尽力いただいた関係者の皆様、本当にありがとうございました。

見えるところでも見えないところでも、本当に多くのご理解ご協力をいただき、無事に両大会ともに成功させることができました。

この場をお借りして御礼申し上げます。

◇生谷寧々(いくたにねね)◇ ア式蹴球部 女子部

学年:R7卒

学部:スポーツ科学部

前所属チーム:吉祥女子高等学校