ホームコート地から茶羽織の型紙を作ってみる

単衣の衿裏にちょうどいい生地が見当たらないので、胴裏を購入しました。

届くまでの数日間に、羽織の作り方について考えていきたいと思います。

浴衣の寸法から茶羽織の寸法を積もる

私の家にはホームコート地反物が複数持っているのですが、一反の長さは5.8mと記載されています。羽織を作るのは今回初めてなので、標準サイズの茶羽織の寸法をまずは積もっていきたいと思います。ちなみに、この反物の幅は37.4cmでした。

単衣、袷と浴衣は基本的に寸法が変わらないので、【浴衣の型紙標準サイズ】を基準として、羽織の寸法を決めていきます。

元の寸法は、以下の記事を参照してください。

浴衣の寸法を長着と仮定した茶羽織の寸法は以下の通りです。

袖丈:長着-2

袖口:長着同寸

袖付け:長着+1

袖幅:長着+1

袖丸み:6分(2.3cm)

羽織丈:72くらい

くりこし:長着+0.5

身八口:9.5

肩幅:長着同寸

後ろ幅:長着同寸

前幅:限界まで広げる(もしくは任意の幅)

衿幅:6

前下がり:2

上記から、図2を羽織の各用尺としていきます。

そして、今回のホームコート地には、簡単な積もり方が掲載されているので、これらを元に型紙を作ってみます。

羽織の型紙・身頃(イメージ)

茶羽織とは、家の中でも気軽に着れる羽織という意味だと思いますので、身幅を少し広めに。それと、ホームコート地は衿肩あきの部分で衿を取るので、背縫いの1㎝を引いて12.5cmも衿幅分を取る必要あるので、前幅は肩幅から大きく斜めに取りました。といっても、身八口までの長さは前後で0.5㎜しか変わらないので、縫い合わせに問題は起きなさそうなさそうです。

羽織の型紙・袖(イメージ)

キセ分を記入するのをよく忘れるので申し訳ないのですが、実際は35.2cmだと思ってください。

衿について

衿は、片側の長さがおよそ102cm、そしてそれぞれの身頃からとれる長さが最低88.5cm。明らかに13.5cm足りないですよね。実際の反物の長さは計ってみると5.95mです。

引き算をしながら衿について考えましょう。

袖は縫い代1㎝しか取れません…。なので、96cm2枚で192cm。

595-192cmは403cm。

403cmで何とか頑張るしかありません。

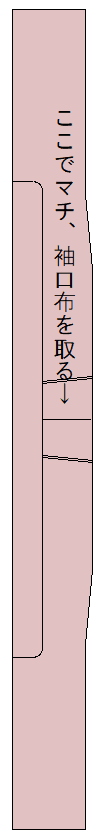

身頃の丈は166cmなので、両身頃で332cm。残り71cmを、向かい合わせにした前身頃の間に持っていけば(図5)衿とマチ、袖口布それと乳、すべての用尺が足りると考えられます。足りない衿の長さは縫い代込みで30㎝弱。

長すぎた衿はマチ、または袖口布にするなど工夫できると思います。思ったよりも尺が余るようなら、袖丈に足したいと思います。流石に縫い代1㎝は少なすぎるので。

これを元に、実際に和裁にならって茶羽織を作ってみたいと思います。

まとめ

5.8mとはまた微妙な長さで、計算するのにだいぶ時間がかかりました。

こういった反物には大体小さく仕立て表という紙が附属しているのですが、用尺599cmで計算してあってかなりモヤモヤしました。尺貫法が原因なのでしょうか。

本当はちょっとイラっとしました笑

実際に作ってみて、上手くいくようであれば型紙をアップします。

それでは。