1-24 エーゲ文明の成立とクレタ文明

前7000年頃:ギリシア世界で新石器時代が始まり、ヤギやヒツジの飼育が始まる。また、ヨーロッパに定住傾向が強まる

前6500年頃:アナトリアの農耕文化がバルカン半島へ伝播。農耕民がレヴァント地方から移住してきたとも(異説あり)。以後、新石器時代となり、農耕文化は北上していく。なお、南ギリシアやキクラデス諸島には北ギリシアと異なって集落が少ない。キクラデス諸島に新石器文化が広がった背景には生産性の高い六条大麦への転換であったか

前6000年頃:クレタ島に人間が居住を開始。当初は無数の部族に分かれていた。やがて彼らは黒曜石(ミロス島から到来)を利用するようになる

前5300年頃:ギリシアのテッサリアの各遺跡にて、周壁や環濠が作られる。周壁はディミニに(諸説あり)、環濠はオッザキやアルギッサ、アラピなどに存在。また、ブルガリアから伝播したと思われる冶金術によって、銅製の武器が作られ、集落間の戦争が始まる

前5000年頃:北ギリシアにて社会的混乱が発生し、セスクロ遺跡などが焼壊

前3200年頃:キクラデス諸島などで、青銅器時代が始まる(エーゲ文明の始まり、キクラデス文化)。この頃には要害の地に集落が建てられ、やがて青銅製の短剣や鑿、鋸や錐などが作られる。この後、青銅器はペロポネソス半島、そして中央ギリシアに伝わる

上図:前1250年頃のエーゲ海周辺。前3200年頃には南ギリシアが発展し始めるが、オリーブやブドウの生産が広がったことがその要因であったか(オリーブやブドウは従来の穀類と異なり、丘陵部での生産に適していた)

前3000年頃:南ロシアの草原地帯で原インド・ヨーロッパ語を話す集団が確立。西方への移動を開始し、ヨーロッパ各地に移住。アナトリアにはルウィ人が移住

前3000年頃:小アジアにトロイア市が成立

前2600年頃:ギリシア本土にヘラス文明が成立

前2600年頃:クレタ島で金属の使用が始まる。ビブロスやトロイアから伝播したとも。この頃にはマリアで要塞が築かれている。一方で時が経つにつれてクノッソスやファイストスなどが、西ヨーロッパや北部との貿易で繁栄していくようになる

前2500年頃:エーゲ海中央部の島々に、アナトリアから青銅冶金に特化した人々が到来したか

前2500年頃:エウボイア島にてマニカ遺跡が築かれる。ヨーロッパ最古の都市か。この時代の集落には城壁が伴うことも

前2500年頃:アルゴス湾西岸にあるレルナにて「瓦屋根の館」が建造される。大規模な回廊付き建築物であり、行政の中心地であったか。他にもサロン湾のエギナ島やメッセニアのアコヴィティカ、ティリンスにも建築物がつくられた

前2400年頃:シロス島のカストリで青銅冶金が行われる

前2400年頃:クレタ島で青銅をつくる合金が発明される

前2300年頃:キクラデス文化の集落で城壁が築かれないようになる

前2200年頃:アルゴス平野のレルナなどのギリシア本土、エーゲ海島嶼部の集落が破壊される。この時にインド・ヨーロッパ語系のギリシア人が北方から到来したとも(異論あり。原ギリシア人はアナトリアから移動してきたとも)。一方、クレタ島では明確な文化の断絶は確認されず。以後、ギリシア本土では移動性の高い牧畜を中心とする生活様式にシフトしたか

同時期に焼け落ちた集落

コロンナやアルゴス平野のヴェルヴァティ、ジグウリエスやアイオス・ゴスマス、フィヌウ・コリフィでも集落が焼け落ちている

前2200年頃:トロイア第2市が外敵の襲撃を受けて炎上、壊滅

上図:プリアモスの財宝の一部。トロイア第2市の遺跡から発見された

前2100年頃:メサラにて、ファイストスの首長が競争者を一掃

前2000年頃:フィラコピやパリキア、アイア・イリニやサントリーニ島のアクロティリで、大規模な集落が築かれる

前2000年頃:クレタ島のクノッソスとファイストスに王の宮殿が建造される(クレタ文明の始まり。ミノア文明とも)。担い手の民族系統は不明で、フェニキア人説や、エジプトを逐われたセム語族が避難場所として定着したとの説もある

クレタ文明の支配

クノッソスなどにやや遅れてマリアやザクロスにも宮殿が出現。これらの宮殿には城壁がなく、外敵に対する警戒はみられない。文明圏において、城塞が全くないわけではない。島の北部はクノッソスが、南部はファイストス、東端部はザクロスがそれぞれ支配し、政治的なまとまりがあったか

クレタ人は小アジア南西部沿岸に浮かぶカソスなどの島々やミレトスなどの対岸に拠点を築き、エーゲ海南東部へ進出を開始。ミレトスには居留地をおいていたか、現地人社会を一定程度支配していたか。ロドス島のトリアンダなどにもコロニーを築いていたと考えられている。彼らは一時期ギリシアを支配し、シチリアにも植民地を築いていたとも

クノッソスは周辺の地域を支配しており、東部の諸都市とも戦いを展開していた(前2000年紀初頭の戦争による宮殿の破壊の跡が見られる)

この頃の都市は集住で成立したが、集住には外敵からの効果的な防御が期待できたか

上図:ファイストスの円盤。絵文字が押印されている

上図:クノッソス宮殿。クレタの兵士は猪の牙の兜と大盾を装備していた。クレタ軍には王の親衛隊がおり、弓兵隊、槍兵隊(長槍を使用)も存在。戦車隊は予備軍であった。他にも強力な艦隊を保持しており、カリア出身の船員によって強化されていた

上図:クレタ文明の関連図

前2000年頃:ギリシア人の一派であるアカイア人がバルカン半島に移住(ギリシア人の第一次民族移動)

前1900年頃:マリアの初期の宮殿が放棄される。アジアとの貿易が振るわなくなる

前1780年頃:クレタ島の諸宮殿が倒壊するも、後に再建される。中央の農民や山間部の諸王国でクノッソスに対する反乱が起き、それに移民が同調したことが原因か(地震の影響とも)。以後、新宮殿時代とされ、クレタ文明は最盛期を迎える。クノッソスがクレタ島の大部分を支配する大勢力に

クノッソスの宮殿

一説によれば、クノッソス宮殿の支配者は女性の権力者もしくは女性の神官とも言われている。

四大宮殿

ファイストス、マリア、ザクロス、クノッソスは四大宮殿と総称される。マリアの宮殿には再び人が住み始めた。他にもハギア・トリアダに宮殿が建てられ、ファイストス王の居所となっている

海外との関係

新宮殿時代には新たにテロスやコスなどにクレタ人が進出。ミレトスはクレタ人のコロニーとしての性格を強め、ロドス島のトリアンダとイアソスにもコロニーがあったか

クレタ人はキクラデス諸島やペロポネソス半島、アルゴリダとの関係を回復させ、現地の人々を服従させていく

前1700年頃:ミケーネ人(アカイア人の一部)がギリシア本土に定住

前1700年頃:キクラデス文化がクレタ文明に統合される

前1670年頃:ヒッタイト帝国が成立したか

前1650年頃:ミケーネ文明最古の遺跡である円形墓域Bが築かれる(ミケーネ文明の始まり)。この頃のミケーネには王がいたとも考えられており、その王家は2系統あったとも。副葬品には青銅の長剣や短剣があるなど、ミケーネ文明の王は軍事を重視

前1628年頃:テラ(サントリーニ)島での火山爆発によって、アクロティリが火山灰に埋没する。クレタ島の宮殿や船舶が破壊されたか

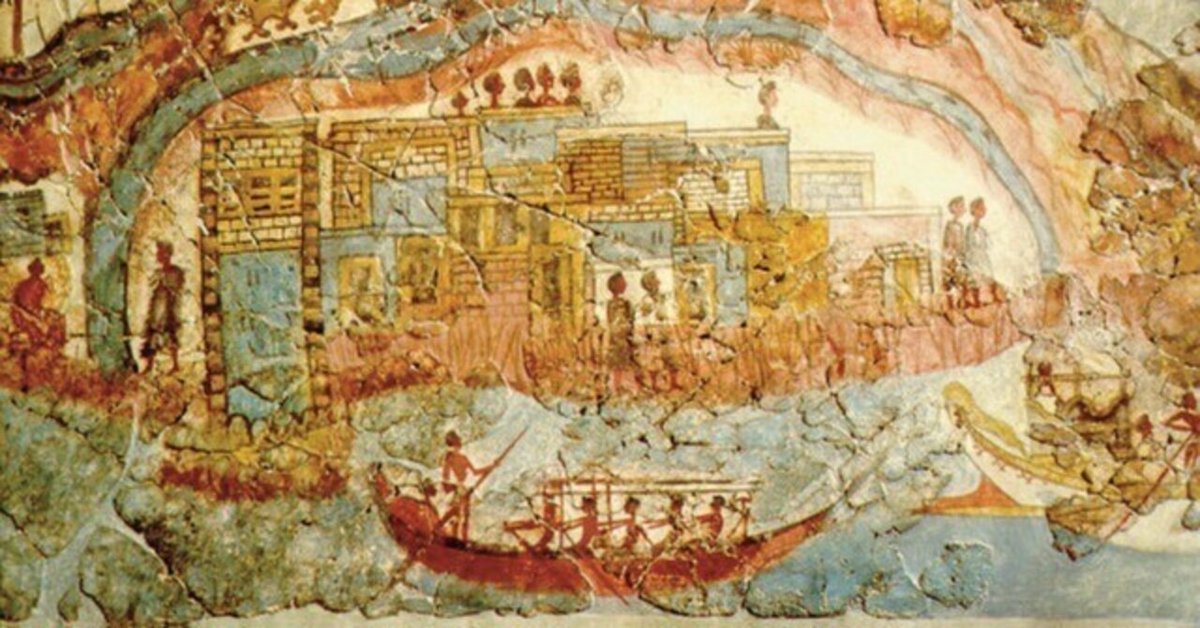

上図:アクロティリのフレスコ画の一部。アクロティリの外観か。こうした壁画には海戦の様子も描かれていた

上図:アクロティリのフレスコ画の一部。クレタ島の宮殿をモデルに描いたものか

前1600年頃:ミケーネ文明の中心地が建設される(ミケーネやティリンス、ピュロスなど)

ミケーネ文明の特徴

諸都市には国王が存在し、官僚制によって統治が行われていた。なお、彼らはギリシア語を話す人々であった。また、青銅の剣などを副葬品とし、攻撃のために戦車を重視するなど(歩兵隊は戦車の後方を支えるために展開された)、ミケーネ文明では戦争に関わるものの比重が大きかった。ミケーネの周囲には道路が敷設されており、戦車の走行を目的としていたか

ミケーネ文明では、王の下に首長らが存在していたと考えられている。地域エリートによる集団的支配体制であったとする説もある

テッサリアにはイオルコス、中部ギリシアではオルコメノス、テーベ、アテネ、アルゴス平野にはミケーネ、ティリンス、ミデアなどが小王国の中心地として栄えた。ペロポネソス半島南西部のメッセニアではピュロス王国が発展している

ミケーネ人は小アジアのミレトスやコロフォンを征服。シリア、レバノン、イスラエルの海岸域に定住地を建設した。他にもサルデーニャ島やイタリア半島のタラント湾岸にも交易のための拠点を建設し、グレートブリテン島にまで進出。更にシチリアの北にある、エオリア諸島のリパリに拠点があった。また、サモス島にもコロニーが築かれた

上図:ミケーネ文明の関係図。ミケーネ文明中の最大の1、2ヵ国は数百両の戦車を有していたが、他の小国家はせいぜい数十両程度の戦力であった。なお、ミケーネの戦車は軽装備のもので、エジプトのものに近かった

前1600年頃:この頃より以前に、ウィルサ(トロイアか)がヒッタイトに服従

前1600年頃:クノッソスの王がクレタ島を統一

前1580年頃:クノッソス大宮殿の宝物が敵(アカイア人か)に荒らされる。また、この頃にはハギア・トリアダが実質的なクノッソスの植民地となっていた。マリアも小アジアの混乱で衰退。ファイストスでは、エジプトがヒクソスの影響で混乱したため、エジプトとの交流が一時的に断絶した。一方、クノッソスは最盛期を迎え、地方の領主らを屈服させて各地に総督を派遣している

クノッソスの最盛期

伝説上のミノス王は90もの都市すべてを支配したという。カリア人が逐われたキクラデス諸島にも支配を広げ、海賊の掃討にも力を入れたと伝わる。その支配圏はキクラデス諸島、アルゴリダの地峡、アッティカ東海岸、マラトンの平野という。なお、伝承からクノッソスの王は再選されることでその地位を保証されたという説もある

ミノス王は沿岸警護のために軽装備艇を発明したという

クノッソスの王朝は南部のエテオ・クレタ人(先住のクレタ人)、西部のペラスゴイ人とキドニア人、東部のリュキア人と戦っていたか。3世紀かけてクノッソス王は統一事業を進めたという

クレタ人はペパリトス島にも進出し(地震の影響か)、キオス島やスキュロス島、デロス島、エウボイア島にも広がっていった。更にペロポネソス半島東部からアルカディア(ダナオス王朝が定着)、ラコニア(レレクスの王朝が支配)、ボイオティア(カドモスが征服)、アテネにまで到達。アテネは人や物をクノッソスに貢納させられた。また、キプロス島をも支配したとする説もある

ピュロスやオルコメノス、テーベ、ミケーネに生まれた王朝も時として、クノッソスの宗主権を認めたか

クレタ人はイオニア諸島を通って、ケルキュラ(コルフ)島には植民地が建造。シチリア島やサルデーニャ島、イベリア半島やバレアレス諸島、タラントにまで到達した。ミノス王の死後にはメッサピ人の地にヒュリアを創立したというが、実際にクレタ島の土器が見つかっている。また、ロードス島は西アジアへの前哨基地となった

前1560年頃:エジプトのテーベの政権がヒクソスの王からの独立戦争を開始。ヒクソス撃退のためにミケーネ文明の人々が傭兵とされたとも

前1500年頃:小アジア西部でアヒヤワ(ミケーネ人)が興隆。ヒッタイト帝国に対抗し、キプロス島でも軍事行動を展開。また、ウィルサの問題にも干渉し続ける

上図:前1500年頃のアナトリア情勢

前1500年頃:東地中海のクレタ人コロニーをミケーネ人が継承して支配

前1458年頃:ハトシェプスト女王が死去ないしは退位によって政治の表舞台から姿を消し、トトメス3世が単独統治を開始

クレタの朝貢

クレタ島の人々(ケフティウ。ケフティウが指す地域については諸説あり、クレタとキリキア説、キリキア説、シリア北部説がある)がエジプトに朝貢。クレタ島の人々は外敵の脅威に対して、エジプトに援助や庇護を求めたとする説も

前1460年頃:ヒッタイト王トゥトハリヤ1世が即位

トゥトハリヤ1世とアルザワ、アシュワ

トゥトハリヤが西方のアルザワ諸国(アルザワ、ハッパッラ、川の国セハ。セハはトロイアの南東)へ遠征を行い、エーゲ海にまで領土を拡大

上記遠征の帰途にて、レスボスに近い沿岸地域の西方諸国はアシュワ同盟(なお、アヒヤワはかつてアシュワと政略結婚をして、アシュワはエーゲ海沿岸沖にある島々をアヒヤワに譲渡したという)という22か国(トロイアも含まれる)から成る反ヒッタイト同盟を結成した。アシュワが譲渡した島々はレムノス島、インブロス島、サモトラケ島であったか

ピヤマ・クルンタの兄弟は援助を集めようとしたが失敗。トゥトハリヤはアシュワ同盟に勝利し、アナトリア西部を征服(1万の歩兵などをハットゥシャに連行)。ピヤマ・クルンタはアヒヤワの王とともに降伏した

トゥトハリヤはアシュワ王ピヤマ・クルンタらを捕らえ(彼の兄弟は援助を集めようとして失敗した)、その子クックリをアシュワ王として属国化し、同盟を再建させる

トゥトハリヤ1世とアヒヤワ

クックリが反乱を起こしたため、これを滅ぼす(アシュワの乱。これにミケーネ人が関与し、ヒッタイトと戦うか、アシュワに武器を供給していたか)。このときにヒッタイトがアナトリアのエーゲ海沿岸沖の島々を占領したと思われる

トゥトハリヤの治世に、アヒヤワの支配者(軍事的指導者か)アッタリッシャに襲撃され、王位を失ったルッカ(南西アナトリアのリュキア)の王マドゥワッタがトゥトハリヤの宮廷に保護を求めたため、王は彼を山岳地帯のジッパスラ王としている(アルザワを侵略することを条件とした)

なお、アッタリッシャはアナトリア西海岸にてヒッタイト軍と交戦した(ヒッタイト側は100台もの戦車を投入したという)。この後、マドゥワッタはアルザワを襲撃したが、その王クパンタ・クルンタの反撃によって、ジッパスラを喪失

トゥトハリヤによって再びマドゥワッタはジッパスラの王位を回復したが、アナトリア西海岸にてアッタリシャの襲撃を受ける。そこで、ヒッタイト軍は将軍キスナピリ率いる援軍をジッパスラに救援に送り、そこに常駐させた

この後にマドゥワッタはアルザワ王と結び、他の侯国を扇動してヒッタイトに反乱。キスナピリも欺いて殺害し、アルザワ王クパンタ・クルンタの暗殺を謀り、その王女と結婚してアルザワ王となった。マドゥワッタは次に、アッタリッシャと結び、ヒッタイト傘下の独立国アラシヤ(キプロス島)に侵攻

前1450年頃:ファイストス、ハギア・トリアダ、ティリッソスの宮殿が破壊される。アカイア人による侵略か、クレタ島民の反乱であったかは不明

前1450年頃:ギリシア人(アカイア人、ミケーネ人)がクレタ島に侵入して、クノッソスとそれより小規模な宮殿を征服(以後、クノッソスだけが宮殿としての機能を維持)。クレタ島を支配下とした。なお、ミケーネなどのギリシア本土のギリシア人はすでにクレタに進出はしていたか。彼らの海外進出はクレタ人のそれを上回っており、東地中海を制覇

伝説

アカイア人のイドメネウスが、ミノス王の王朝(ミノア王朝)を征服したという。イドメネウスは新王朝の象徴であったか。後の『イリアス』では、イドメネウスはクレタ島における100にのぼるポリスの長と書かれている