父と息子の葛藤『お父さん、フランス外人部隊に入隊します。』

森本雄一郎は大学四年生の時に失踪した。平成7年3月14日の出来事である。卒業旅行でアメリカに行くと、両親、親族には告げていた。だが彼はアメリカに向うことなく、フランスへと向う。目的はフランス外人部隊に入隊するためだ。

フランス外人部隊。フランスの戦争で常に最前線に立ち、多くの犠牲を払ってきたフランス最強の部隊のひとつ。意外にも傭兵部隊ではなく、正規軍として位置づけられている。世界中から脛に傷を持つ、ひと癖もふた癖もある男達が集う部隊。なぜ、愛媛の山里出身の国立愛媛大学の学生だった22歳の若者が自ら進んで、荒くれ者の集う、他国の兵士になったのであろう。

雄一郎の父、森本喬(きょう)は消防署の職員。少年時代に苦しい家計を助けるため、母が止めるのも聞かず高校を中退した。自他に厳しい男で、今時では珍しいくらい頑固で父権的な男だ。雄一郎の姉こずえは、高校時代に男性との交際をめぐり、父の激しい折檻を受け殺されるのではないかと思ったほどだ。とにかく、曲がったことや自己の信念に反することを家族がすることが許せない男。家族が自らの価値観に相容れない時は力ずくで家族をねじ伏せる。そんな喬は、子供達にとって威圧感の大きな父親であった。

喬は雄一郎が大学の卒業式がせまっても帰国していないことに驚き、松山にあるアパートと大学に駆けつける。そこで喬が知った真実。それは、息子は大学に殆ど通学しておらず、卒業するためには単位がたりない状態であること。雄一郎から退学届けが出されていたこと。そして内定通知の話が嘘であったことだ。父は絶句する。幼い頃から聞き分けがよく、反抗期すらなかった息子の、知られざる一面を見せつけられたのだ。どうにか旅行会社をつきとめ、問い合わせたところ、雄一郎がアメリカではなく、フランスに飛んでいた事実と、宿泊先のホテルを確認できたのだが、すでにチェックアウトの後であり、息子の消息を手繰り寄せる糸はそこで途切れてしまう。

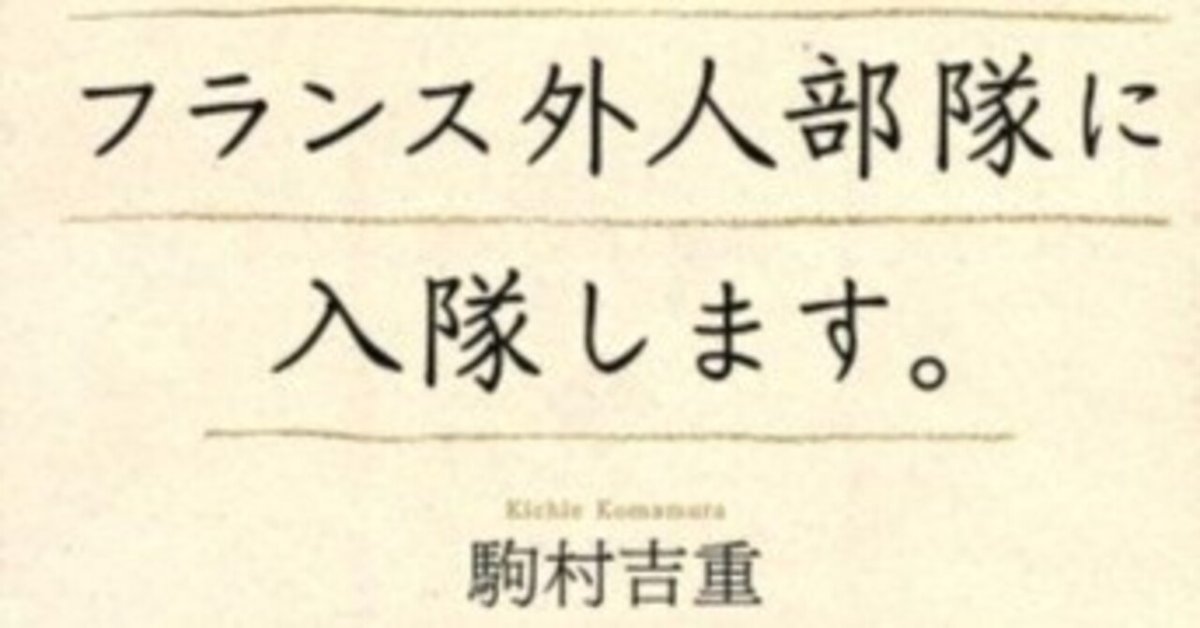

“お父さん、フランス外人部隊に入隊します。

契約は五年です。

申し訳ありません。どうしても言えませんでした。”

その後しばらくして、失踪した息子から届いた最初の手紙。僅か三行の手紙を見た父は、夜中に布団から起きあがり、「おれの育て方が間違っていたのか」そう呟き、すすり泣いた。こずえはその話を母から聞き、父が後悔と苦悩で泣いたことに心底驚いた。彼女にとっては、そういう父であった。そして父と息子は、わだかまりを抱えたまま手紙による交流を始める。

おそらく父と息子が本気で向かい合ったのは、このときが初めてなのだろう。他の家庭では思春期の時期に経験する、父と息子の確執と関係の変化を、喬と雄一郎はこのときに迎えたのかもしれない。強すぎる父権と素直すぎる雄一郎の性格がその時期をずらし、抜差しならぬまでに鬱積した雄一郎の思いは、彼をより過激な行動に走らせたのかもしれない。

外人部隊に志願した雄一郎は、オーバーニュに置かれた第一外人部隊中央指令連隊に集められ、時間を掛けてふるいにかけられることになる。

父の呪縛から逃れ、己を自立へと導くために飛び込んだ世界。そのスタートを切る志願兵生活は過酷だ。ここでは舐められたら終わり。自由を奪われ、上官からの厳しい叱責や暴力に晒される志願兵は、抑圧された心を弱い志願兵に向ける。雄一郎も中国人を蔑称する言葉で、からかわれることがある。そんなときは「俺は日本人だ」と言い返し、それでも馬鹿にする相手には容赦なく殴りかかる。雄一郎は、そのような生活を一ヶ月過ごした後に、審査に合格し新兵となることができた。

合格に安堵する雄一郎を待っていたのは、より過酷な新兵訓練だった。伍長が部屋に頻繁に来ては、ロッカーの整頓が悪いと因縁をつけ、荷物を床にぶちまける。指示に遅れる者や反抗的な者は容赦なく殴られ、床には血溜りができる。あまりに日常的に殴られ、鼻が曲がってしまう新兵もいるそうだ。伍長や軍曹には独特の凄みがあり、常に人を殺せるような、異様な目つきをしているという。兵士になるということは人間の内に眠る、野生の無慈悲さを取り戻すことなのかもしれない。

ひとたび行軍命令が下れば、10時間以上は帰ってこられない。30キロ以上の荷物を背負い、1時間に5キロの目安で行軍する。つまり1日50キロほど行軍することになる。夕方に行軍命令が出れば、終わるのは早くて夜中の3時過ぎ、トラックで駐屯地に帰る途中に僅かに睡眠をとると、数時間後には起床時間の五時半だ。また長い訓練の一日が始まる。過酷な訓練で雄一郎の足の豆は潰れ、肉が見えるほど深くえぐれた。靴下は血で染まり耐え難い苦痛を感じる。それでも彼は新兵訓練を乗り越え、戦闘部隊へと赴任していく。

雄一郎は第三外国人部隊歩兵連隊に配属された。父は息子に危険な任務に志願しないで欲しいと手紙で訴える。というのも、雄一郎は地雷除去といった、より危険な任務が多い第六外国人部隊工兵連隊に志願していたのだ。喬はさらに、大学も退学届けを取り消し休学扱いにしてあるので、なんとか復学して欲しいとも告げる。雄一郎はそのような父を「小市民」と呼び、自分は自分のために生きる。日本に帰る気もないし、結婚も家族も要らない。父のようにはなりたくないのだと言う。そんな雄一郎を喬は「刹那主義」と呼ぶ。

雄一郎の手紙は時に駄々をこねる子供のようですらある。彼は日本を捨てる気でフランスに旅立ち、両親には二度と会わない覚悟だったと語っているが、自ら手紙を書き、その内容は家出少年のようですらある。自分では本当に家を捨てるつもりだったのかも知れないが、実は心の中では父が自分を見捨てないことも、自らには帰れる場所があることも理解している気がしてならない。そう思っていなければ、フランスから手紙を書く必要があっただろうか。ふと考えれば、そういった経験が思春期には誰にでもあるのではないだろうか?ただ彼の場合は大人であり、家出先が友人宅ではなく外人部隊だったのだ。

本当に天涯孤独な兵士達が外人部隊には存在した。あるポルトガル人兵士は、彼女に捨てられたというだけの理由で銃口を口の中に突っ込み、射撃場に脳みそをぶちまけた。また、ちょっとした確執で殺し合いを始める兵士達もいる。真の孤独を知る者は、些細なことで心のたがが外れてしまう。本当の脆さというものが、そこには存在した。逆に脆さの中に潜む空虚さが、兵士としての彼らの強みでもあるのだろう。

刹那的でどこか虚ろに感じる世界で兵士として頭角を現し、伍長にまで出世した雄一郎だが、日本に帰ってからもやはり、父には面と向って物事を言えない青年であった。彼の雄大な家出は、彼を屈強な兵士に成長させただろう。だが、彼の心の中に存在する父を乗り越えることまでは、できなかったのかもしれない。

本書を読むと、ずいぶん前に克服したつもりでいた心の古傷が疼く。思春期に経験した様々な心の葛藤や苛立ち。その苛立ちを自分や家族、そして周りの人々に対して、投げやりな行動としてぶつけていた事などが苦い記憶として蘇る。思春期の経験は、普段は忘れていても、癒える事のないほど心の奥深くにまで入り込んでいるのであろう。