【高橋雄大】アイデアを引き出せ!オズボーンのチェックリスト×アカペラ

2回目のこんにちは、12期の高橋です。

(またお前かよとか言わないで。。。)

さて!

そこのアレンジャーのあなた!

アレンジ行き詰まってますね??

そんなあなたに、アカペラアレンジの引き出しを増やす方法を見つけたので、共有したいと思います。

1.はじめに

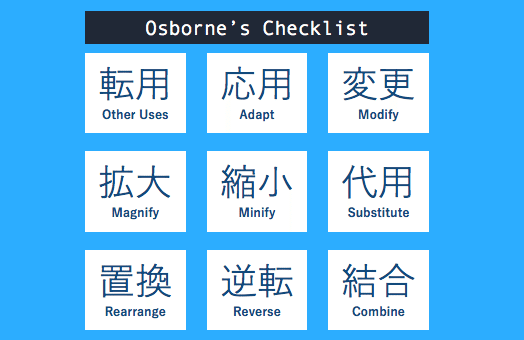

突然ですが「オズボーンのチェックリスト」を知っていますか?

オズボーンのチェックリストとは・・・

ブレーンストーミングの考案者として有名なA・F・オズボーンによる発散発想技法。

アイディアが浮かばない際に発想する切り口として利用する為のリストである。

(コトバンクより)

まあ、つまりアイデアを無理やり出すためのリストですね。

リストは、以下の9項目で成り立っています。

① 転用 他の使い道はないか?

② 応用 他からアイデアが借りれないか?

③ 変更 変えてみたらどうか?

④ 拡大 大きくしたらどうか?

⑤ 縮小 小さくしたらどうか?

⑥ 代用 他のもので代用できないか?

⑦ 置換 入れ換えたらどうか?

⑧ 逆転 ひっくりかえしたらどうか?

⑨ 結合 組み合わせてみたらどうか?

これらを既存の製品やサービスに掛け合わせて、新しいアイデアを強引に出していくわけです。(具体的な例は他のサイトにお任せします。)

経営キーワード集 オズボーンのチェックリスト

https://jairo.co.jp/keyword/588

オズボーンのチェックリストを使った具体的な商品アイデアの事例

https://sugimuratakashi.com/checklist/

今回の記事ではこれをアカペラで使ってみます。

「いつもワンパターンになってしまうなあ」

「大会で印象を残す方法なんか無いかな!」

「やべえ納期が近いのにアイデアが枯れ果てた」

こんな時、自分じゃ思い付かないアイデアを無理やり出して貰いましょう。

2.リストを音楽へ応用しよう

さて、もう少し細かく考えていきましょう。

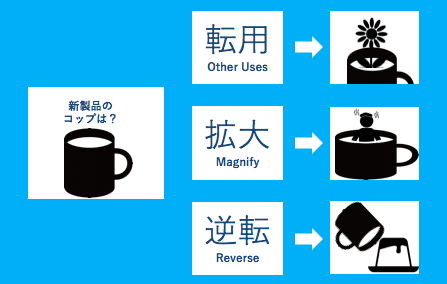

具体的に決まった形を持たないアカペラにどうやってこのリストを使うか。

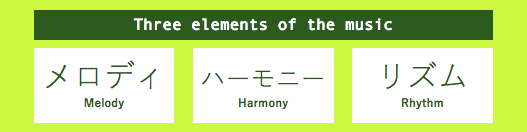

そこで、僕が提案するのが「音楽の3要素」に掛け合わせる方法です。

アカペラでは、各パートがそれぞれを担当しあって音楽を作っているわけです。

ならば、この3つの要素に先ほどのチェックリストを使ってアイデアを出していきましょう。

3.リストの拡張

その前に、先ほどのチェックリストに、

今までの経験上有効なものを、あと2つ追加させてください!

⑩ 消去 いっそ消してしまったらどうなる?

⑪ 分散 ばらけさせたらどうなる?

元々の9項目に、これら2つを加えた11項目を、3つの要素に掛け合わせる。

1個ずつ単純計算でも33個のアイデアが生まれることになります。

はえー、こりゃすごいぞ。

お待たせしました。

さっそく次の章から具体的に考えていきましょう。

中には「それあんま良くなくね??」ってのも多々ありますが、音楽的に良いかよりも「新しいアイデアを見つけだして、どのような効果になるかを考える」ことによって引き出しを増やしていきましょう。

(というか皆ご存知の通り僕自身がそんなにアレンジ上手じゃないので、

センスが無い人が少しでも追いつくトレーニングだと思ってくれれば。)

4.実践編その1 ちょっとしたアイデア出しに

ここからは実際の楽譜を用いて、チェックリストを使ってみましょう!

使う楽譜は2019年大流行した、「Pretender / Official髭男dism」のBメロです。

(夏合宿のアレンジ講習会で使っていた楽譜をお借りしました。

優志ありがとう。)

まず1番Bメロがこちら。

これを元にネタが尽きがちな2番Bメロのアイデア出しをしてみましょう。

(1)「転用:他の使い道は?」 × 「メロディ」

例:イントロのリフをバックにも使ってみる。

今回はベースとコーラスにやってもらいました!

イントロのリフを曲中に取り入れるアイデアは、バラードでもアップテンポでも使いやすいですね。

(2)「応用:アイデアを借りれない?」 × 「ハーモニー」「リズム」

例:他の曲のバッキングパターンを使ってみる。

コード進行が同じだったので丸サの間奏を丸パクリしました。

ただのパクりにならないよう、参考はリズムだけにとどめるか、むしろオマージュをわかりやすくするかしたほうが吉ですね。

(3)「変更:変えてみたら?」 × 「メロディ」「ハーモニー」「リズム」

例:フェイクを入れたり、テンポを変えたり、リハモしたりする。

今回はaiko風な落とし所としてのアレンジにしてみました。

リハモ(コードの変更)は少し難しいですが、最初はお決まりの定型パターンをいくつか覚えて、使いながらアレンジしていくのが良いです。

(4)「拡大:大きくしたら?」 × 「メロディ」

例:リードの人数を増やす(前半は字ハモ・後半はユニゾン)

拡大・縮小は「多く/少なくする」「高く/低くする」もOKです。

特に、ユニゾンは使い所にガチッとはめられると格好いいですね。

(5)「縮小:小さくしたら?」 × 「リズム」

例:コードの数を減らしてロングトーンに

このパターンは4度堆積・5度堆積がハマりやすい。

コードを減らすときは、まず拍頭のコードを残して、メロディと悪いぶつかり方をしないように調整しましょう。

(6)「代用:他のものでできないか?」 × 「メロディ」

例:ボイストランペットを入れてみる。口笛を入れてみる。など

これにはあんまり合わないですね。笑

出来る人はハンドフルートやボイスギター、

他にもハンドクラップやフィンガースナップなど

使えるのは声だけじゃないってのも頭に置いておきたいですね。

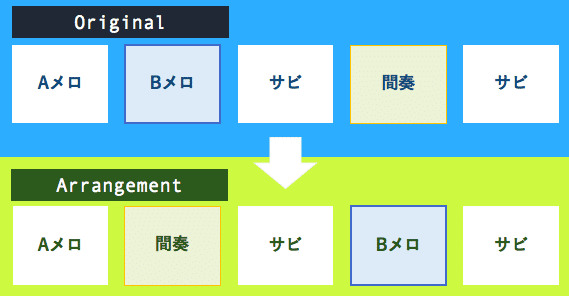

(7)「置換:入れ換えたら?」 × 「ハーモニー」

例:Bメロをなくして間奏→サビにして

サビのあとにBメロを入れる。

(サンプル譜面は割愛します)

このように曲の構成を変えてしまうのも1つのアイデアとしてありです。

サビを曲の冒頭に持ってきてイントロにすることもよくありがちですね。

(8)「逆転:ひっくりかえしたら?」 × 「メロディ」「ハーモニー」

例:コーラスがメロディを歌って、リードが裏メロに入る(フェイクなど)

ゴスペラーズがよくやってるイメージがあります。

また、コーラスがリズムから字ハモやロングトーンに回ったとき、元々刻んでたリズムをベースやパーカスで補ってあげた方がいい場合があります。

音源では元のコーラスのリズムをベースに移してみました。

(9)「結合: 組み合わせてみたら?」 × 「メロディ」

例:マッシュアップしてみる(stand by you)

こういう相乗効果のないマッシュアップは嫌いです。

マッシュアップ自体アレンジの技法的には簡単なので、曲や歌詞の選び方でいい効果を狙っていきたいですね。

(10)「消去:消してみたら?」 × 「ハーモニー」

例:ブレイクをつくる

迷走したコーラス・ベースを一回消して白紙に戻してみたら案外ブレイクがハマってたなんて事結構あるよね。

(11)「分散:ばらけさせてみたら?」 × 「メロディ」

例:同じメロディをコーラスが追っかける

例ではさらに追っかけのメロディを2つに分散させてみました。

追っかけコーラスについての詳しいお話は、以前に9期の藤井さんが講習会で話されていました。

Onedriveに資料が残ってるはずなので、サークル員は是非読んでみてください。

・・・という感じで、とりあえず一通り試してみました。

正直、あんまハマってないのが多いですね。

原曲の感情を無視してアイデアを出したので当たり前です。

でもそれでいいんです。

あくまでトレーニングとして沢山のアイデアを出してみて、

1個でも使えそうなのがあったら使ってみて引き出しに加えるのが大事です。

5.実践編その2 もっと大げさにやってみる

さて、実践編1を見て

「そんくらいわざわざリストとか使わんでもできるわ」

って思っている方もいるでしょう。

実は、そもそもこのリストを使うときは、出来るだけ大げさに考えた方がいいと言われています。

なので今度はもっと大胆なアイデアを、リストを用いて分析してみましょう。

(1)「転用:他の使い道は?」 × 「メロディ」

例:たなみここし 2018年CL 「始まりのバラード」→「終わりなき旅」

”WALKMENの”とか言っときながら他大の先輩でごめんなさい。

2017年アカスピ関東最終&ジャズバラEX優勝のたなみここしさんのセトリ。

1曲目のサビを、曲を飛び越して2曲目のラスサビの裏メロとして「転用」しています。

1曲目の情動を2曲めの一番昂ぶったところにオーバーラップさせて、クライマックス感を演出しているわけですね。かっこいい。

このように、1回10分間のステージ全体をどう見せるかっていうのを、アレンジの段階で考えて曲同士の関係性を作るっていうのはかなり大事なんじゃないかなって思います。(僕はできてないです)

(2)「代用: 他のものでできないか?」 × 「ハーモニー」

例:The Idea of North "Isn't She Lovely" のLIVE

”WALKMENの”とか言っときながら今度はプロアカです。

曲の終盤のパートのコーラスをお客さんに歌わせて「代用」しているわけです。

お客さんと一緒に歌って一体感・LIVE感を出すのはとてもいいですね。

アカペラのライブを見にくる人は悲しいことにだいたいアカペラーなんで、もっと客の歌唱力はパフォーマンスに使えるんじゃねえかと思います。

(3)「消去:消してみたら?」 × 「メロディ」

例:スキマスイッチのトリビュートアルバム「re:Action」より

ゴールデンタイムラバー(Produced by RHYMESTER)

(残念ながら該当箇所はサンプルからは聞けません)

もうアカペラですらないけど許して。

2番Aメロで、原曲のメロディラインを「消去」してラップに変えています。

RHYMESTERならではのアレンジとも言えますが、こういうのもありですよね。音楽ってもーっと自由に、柔軟に考えていいと思うんですよ。

6.まとめ

というわけで、チェックリストを使ったアイデア出しの提案でした。

今回はわかりやすさ重視で取り入れて見ましたが、実際に試すときはワンフレーズもしくは1音など、かなりミクロな単位で取り入れるとかっこよく決まる場合が多い気がします。特に逆転・消去・分散は使いやすいのでやってみて。

ここでもう一度リストの項目をおさらいしておきましょう。

このリストを使う・使わないは別にして、1つのフレーズに出来る操作の引き出しの多さというのは、僕みたいな凡人にとってはアレンジ力に直に繋がってきます。

一方で、その無数にある選択肢の中からどれを選ぶかというのは、結局センスになってしまいます。

そのセンスは音楽体験だけでしか磨かれないもので、やっぱりアカペラバンドの中で演奏して、生身の経験としてサウンドを知っているっていうのはすごく大事なことです。

(これが僕がアレンジ下手なまま4年生になってしまった1番の原因じゃないかな〜って思っています。)

なので、アレンジを担当してる皆さん。たくさん歌ってください。

もし色んな事情であんまりバンドが組めないとしても(実力不足とかね)、どんな形でも音楽を続けて歌を歌うことが、アレンジに於いても必ず力になると思います。