埋め立てられた川と橋があった場所(京橋川その1)

5月の途中から、以前川だった場所をうろつく謎の行動をしていましたが、油堀川以外は記事にできていませんでした。次は京橋川です。

京橋川は開削された人口河川です。現在の場所でいうと、東京高速道路、いわゆるKK線の西銀座JCTから京橋JCTの間になります。京橋川は、外濠、楓川、三十間堀川、桜川(八丁堀)と合流していた0.6kmの堀割でした。外濠(外堀)はまだしもその他は現在は聞かない名前です。これらの川はすべて埋立てられています。

現在の地図です。

京橋(橋)があった中央通りの高架橋下近くの北詰西側(京橋駅に近いほう)にこの表示があります。京橋川の多くの情報がここに記されています。しかし残念なことにこれ、葉が生い茂る季節は隠れて見えにくいんです。立ち止まって読むのも大変なのでこちらの情報を撮影したものを文字に起こしてみました。

「京橋と京橋川」

名称の由来について『新撰東京名所図会』では「京橋川に架する橋にして。日本橋、江戸橋に対して名けたるものなり」とあり、また、日本橋から東海道を通って京へと向う最初の橋にあたることから名付けられたともされる。

橋の創架については様々な説があり明らかではないが、『京橋区史』によると「京橋より其の名著はる。創架の年は慶長年間なるが如し」とある。また、『新撰東京名所図会』には「創建は詳かならされとも。其の年月は日本橋と大差なかるべし」とあるので、この橋は慶長年間(1596~1615)に初めて架けられたと考えられる。

京橋は、幾度か架け替えが行われ、明治8年(1875)には橋長11間(約19.8m)、幅員8間(約14.4m)の石造アーチ橋に架け替えられた。その後、市区改正事業により明治34年(1901)に橋長、幅員共に10間(約18m)の鉄橋となった。この橋は大正11年(1923)の拡幅工事により架け替えられ、昭和4年(1929)にも架け替えが行われたが、昭和38~40年の京橋川埋め立てに伴い撤去された。

なお、京橋の親柱は明治8年のものが橋北詰め東側と橋南詰め西側に、大正11年のものが橋南詰め東側に保存されている。

京橋川

外堀から北紺屋町(現在の八重洲二丁目)と南結屋町(現在の銀座一丁目)との間に分かれて東に流れ、白魚橋先で楓川、桜川(八丁堀)・三十間堀と合流した。延長0.6km。江戸時代には、比丘尼橋、中之橋、京橋、三年橋、白魚橋が架かる。

その開削年代は詳らかではないが、家康の江戸入り後、慶長年間(1596~1615)に行われた最初の天下普請で外堀と外堀とともに開削された水路であるとされる。比丘尼橋と中之橋間の左岸には薪河岸、中之橋と京橋間の左岸には大根河岸、京橋と白魚橋間の左岸には竹河岸、右岸には白魚河岸があった。

京橋川は昭和38~40年に埋め立てられて、屋上に東京高速道路株式会社の自動車道路がある細長いビルにかわった。現在、自動車道路の下は飲食店や駐車場になっている。中央通りと文差する京橋跡には「京橋大根河岸青物市場跡」と「江戸歌舞伎発祥の地」の碑(京橋三丁目4番先)、京橋の親柱(京橋三丁目5番先・銀座一丁目2番先・11番先)と「煉瓦銀座の碑」(銀座一丁目11番地先)が建っている。

大根河岸

大根河岸は、数寄屋橋辺りに形成されていた青物市場が火災に遭った後、水運の便が良い京橋川の北西沿岸に移転したことに始まるとされる。この河岸地では、大根の入荷が多かったことから大根河岸と呼ばれて大変なにぎわいを見せていた。しかし、大正12年(1923)の関東大震災の後に中央卸売市場が築地に完成したことにより、大根河岸も昭和10年(1935)に移転した。

なお、この地にある「京橋大根河岸青物市場跡」の碑は京橋大根河岸会会員により昭和34年(1959)に建立されたものである。

白魚河岸

京橋川の西沿岸に設けられた河岸で、享保年間(1716~1736)南方に設けられた白魚屋敗にちなんで白魚河岸と呼ばれていた。

薪河岸

京橋川の北西沿岸の比丘尻橋と中之橋との間にある河岸地で、薪炭を扱う問屋が建ち並んでいたことから呼ばれていた。

竹河岸

竹河単は、京橋川の北東沿岸の京橋と白魚橋間にある河岸地で、竹商人が多くいたことから里俗で呼ばれていた。竹の多くは、千葉県から高瀬舟に戴せて京橋川に入って来たものや、群馬県から筏(いかだ)に組んで送ったものであったという。

青竹が連ねられている竹河岸の様子は、歌川広重の「名所江戸百景」にも描かれており、その光景は目にさわやかな風物詩であった。

この説明を読んでおくと、これから出てくる橋が理解しやすくなります。これらの橋は京橋川の埋め立てに伴い撤去されていますが、交差点や公園、ビル名などに名前が残っているものもあります。

城辺橋(比丘尼橋)

城辺橋は外濠に合流していた京橋川の河口近くに架けられていました。以前この橋は比丘尼(びくに)橋という名前だったようです。古地図を見るとそれがわかりますが、この橋は震災復興で架け替えられており、その際住民からの要望で名前が変更されたとか。外堀沿いを城辺河岸と名乗っていたことに由来するようです。今のこの辺りです。

紺屋橋(中之橋)

紺屋橋は以前は中之橋といわれていたようです。跡地の近くに公園が出来て名前が残っています。橋の名前はおそらく旧地名に由来するのでしょう(北紺屋町と南紺屋町に架けられた橋でした)。

京橋

川の名前にもなっている京橋。東海道の起点の日本橋を出発して京都方向に向かう最初の橋であることが名前の由来のようです。それだけでなく、15区の時はこのへんは京橋区だったんですよね。昭和22年に京橋区は日本橋区と合併し中央区になるわけですが、「日本橋」も「京橋」も共に象徴的な橋だったということになるのでしょう。

大正時代の親柱そっくりです

築地に青果市場が移る前はここが青果市場でした

(大正11年の親柱の隣にあります)

炭谷橋(三年橋・中の橋)

もとは無名の橋だったようですが、明治4年の架け替え時に「炭屋橋」に改称され、その後「炭谷橋」になったらしいです。この辺りが竹河岸で、裏に炭町(という地名)があったからという説もあるようですがよくわかりません。無名の橋といわれていた割に「中の橋」とか「三年橋」という名前も残っているようです。京橋川の埋立てにより昭和34年に撤去されています。

白魚橋(牛草橋)

京橋川の一番桜川寄りに架けられていた橋です。この橋は牛草橋とも呼ばれていたそうです。こちらの橋も埋立てに伴い廃橋となりました。合流していた周辺の川も埋め立られ、すっかり様変わりしました。

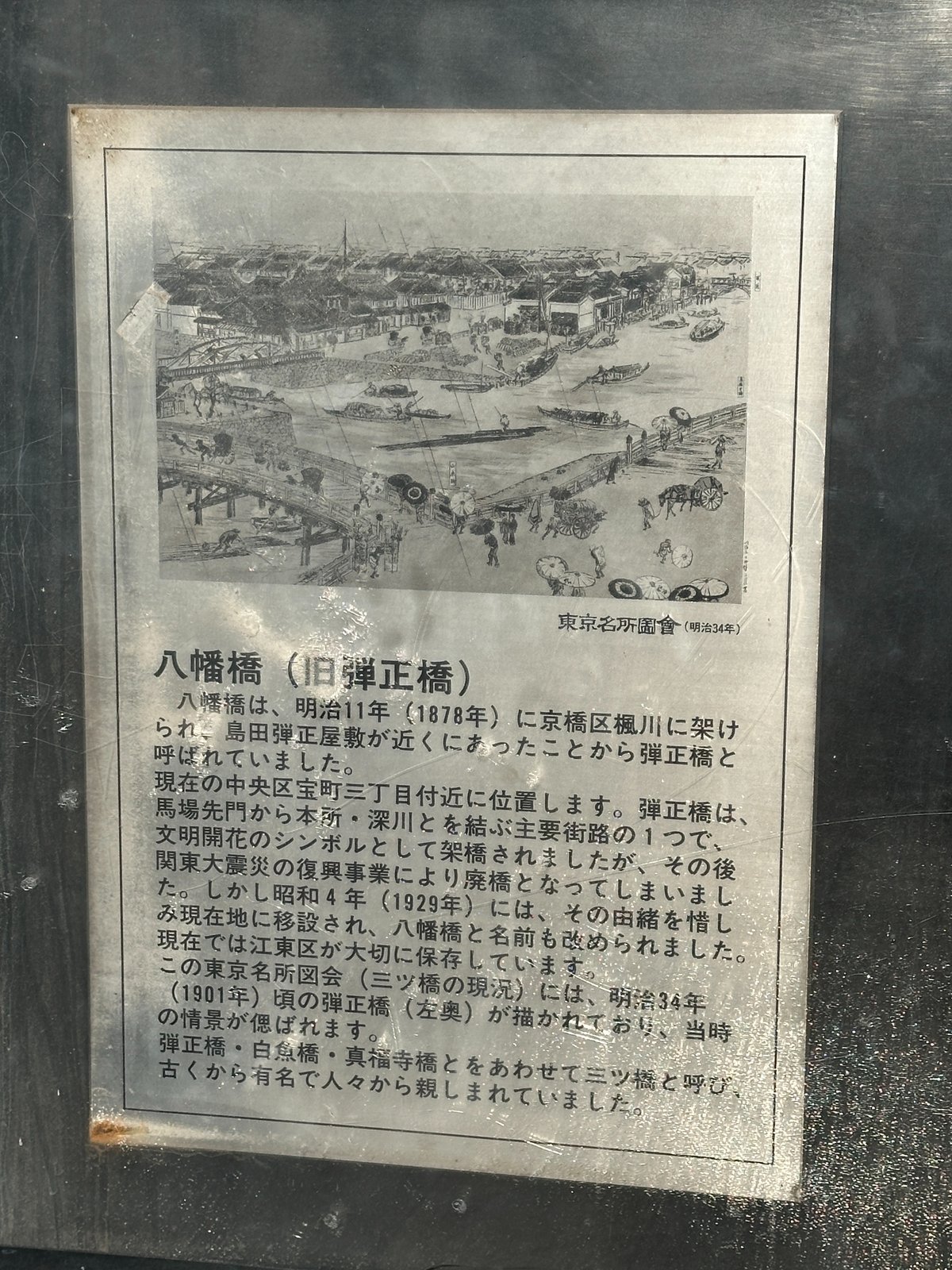

上の写真でSEIKOのロゴが見えるアーバンネット銀座一丁目ビルの前に下の史跡看板が立っています。江戸時代の地図で3つの橋が近くに架けられていた様子がうかがえます。ここで橋はカーブしていますが、左側にはかつて楓川がありました。

看板に出ている弾正橋、過去の記事に名前が出てきたのを覚えていますでしょうか。そうです、江東区の富岡八幡宮の横に架けられている八幡橋(旧弾正橋)です。

おまけ。

最初に出てきた「京橋と京橋川」の説明文(板)はこの裏にあります。これは平成7年(1995年)の終戦記念日に設置された、戦後復興五十年記念国旗掲揚台です。

京橋川を最初に選んだ理由は、短い川で橋も少なかったからのつもりでした。しかし、歴史のある京橋があるせいか書いてみると案外長い。そして、実は書き残していることがあり1回で終わりませんでした。その2に続きます。