【その3】ダイアトニックコード_3

こちら、ダイアトニックコードに関する記事のいったん最終回です。

最後にして一番難しい話でした。

というのも、結構ダイアトニックコードについて、というよりはその他の理論とも絡めながらお話をしていたというところがありました。

急に知識が増えた感じがしたのと、それに対しての説明もさらっとしていたので少し難しかったのかなと。

ただ、宇田さんもおっしゃっている通りここまで見た後はあと実践するのみということなので、実際に曲のコードを解析してみたり、自分でダイアトニックコードを使ったコード進行を作ってみたりってことなんですかね。

とにかくここまでの理解をまた書いていこうと思います。

ギターでハモるためには

ここもあんまり詳しく話してた感じではなかったので理解があいまいですが、今の状態で。

3度ハモりとか、5度ハモりとか、そんな言葉をよく聞くわけですが、これはスケールの中でハモるのが適切というお話でした。

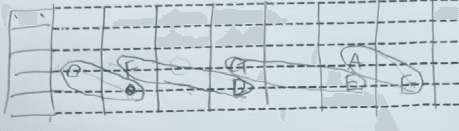

例えばCメジャースケールであれば

(ド, ミ)

(レ,ファ)

なんかは3度ハモりとなります。

この時、ギターで気を付けなければいけないのは、平行移動するだけでは一定のハモりを保つことができないということです。

上の図を見てもらうと、これはどれもCメジャースケールで3度ハモりをする際にどのポジションが組になっているのかがわかると思うのですが、それぞれフレットを跨いだり跨がなかったり、違いますよね?

理由としてはメジャースケールには"全"と"半"の二つの間隔があることが挙げられます。

これによって、ギターの指板として、"全"が二つの時と、"全"と"半"が一つずつの時で、どれだけフレット数をずらすか変わってきますよね?

例えばCとEであれば"全"が二つの間隔なのでフレット自体は隣同士、DとFであれば"全"と"半"が一つずつの間隔なのでフレットを一つ跨ぐ。

こんな感じです(ちょっとわかりづらいですね…)

字面で説明するの難しいんですけど、二種類の間隔があることはわかると思います。

なのであるソロにハモりたい、となった時、すべての音に対して単純に同じだけフレットをずらして弾けばいいんだ!となるとダメだってことなんですね。

コードは平行移動できるのに、単音だとちょっと勝手が変わってくるんですね。

コードは必ずルート音からの距離感で各構成音を決めているので、抑える形は変わらないんですねえ(難しい)。

トニック、ドミナント、サブドミナントとか

ここでは端的に、ダイアトニックコード群の中で何がどの役割にあたるのかを見たままに書き写していきたいと思います。

まず結論から、それぞれのコードがどの役割にあたるのかを見てもらいます。

(引用元:宇田さんの動画)

それぞれの役割はどんな感じだったか忘れてしまったのですが、確かトニックだかドミナントに戻った時に解決、とか、なんかそんな話だったと思います。

これが分かると何がうれしいかというと、曲の流れがつかめるようになることですね。

例えば、JPOPなんかだと4→5→1のコード進行が多いみたいです。

これって役割に書き直すとSD→D→Tですよね?

でジャズに多いのは2→5→1、みたいです。

これも役割に書き直すとSD→D→Tですよね。

このことからJPOPとジャズに近しいところがある。

そんな解釈をすることができるということです。

こんな感じで役割の流れをつかむことで曲の色や特徴を見ることができる、ということなんだと思います。

ちなみにここの話はあくまで憶測です。

でも、この続編の話で

ドミナントモーション

なんて単語も出ていたので、この辺はその動画からわかったりするんでしょうかね。。。

ひとまず最後の記事は短くなりましたがこんな感じです。

ダイアトニックコードの仕組みについてはこれで何となく理解できました。

疑問としては、すべてのコードがダイアトニックコードからできているわけではないと思うので、実際これが分かってどう作曲に使えるのかという話です。

まだまだ作曲に踏み切れるまでは時間がかかかるか。。。