「極私的写真講座」05 日本写真略史③

今回から主に第2次世界大戦後の写真界の話なりますが、手元に当時の写真の

状況をお伝えできる資料が少ないので、持っている書籍等を元に戦後活躍した

写真家たちについて私見を綴ります。

◇木村伊兵衛と土門拳

日本が敗戦を迎えた1945年11月には雑誌「新生」が創刊、これに続くかのようにカストリ雑誌*も続々生まれ、戦後のプロ写真家に活躍の場も少しずつ広がって

いきました。そうした状況下の写真界を牽引した代表的な写真家が木村伊兵衛と

土門拳でした。

木村は土門より8歳年上、戦前ふたりは名取洋之助の日本工房*で出会い、写真の

腕を競い合い、戦後は写真雑誌で競撮や対談をする仲、共に絶対非演出を提唱し、日本リアリズム写真の双璧とも言われました。いま当時のふたりが撮った町の

スナップを観ると、共に一瞬を逃さず被写体の生き様を見事に捉えた写真と言え

ます。ただ、ある媒体で土門は木村を「リアリズムというよりナチュラリズム」と敬愛を込めて評しています。

この言葉、木村の写真を良く観ると言い得て妙です。私が木村作品を観て感じるのは、被写体がどんな状況であろうと出来上がった写真から悲しみや暗さを感じさせず、「人の強さや可能性」を観せていることです。これこそが「木村自身が興味のある対象に向けた視点」、スナップしながらも常に内なる自分に問いかけ好きなものを追う彼独自の撮影スタイルだったと思います。そして終生、ライカに代表される軽い小型カメラを愛用、これは自分の写真をフットワークにかけたのではないのでしょうか。

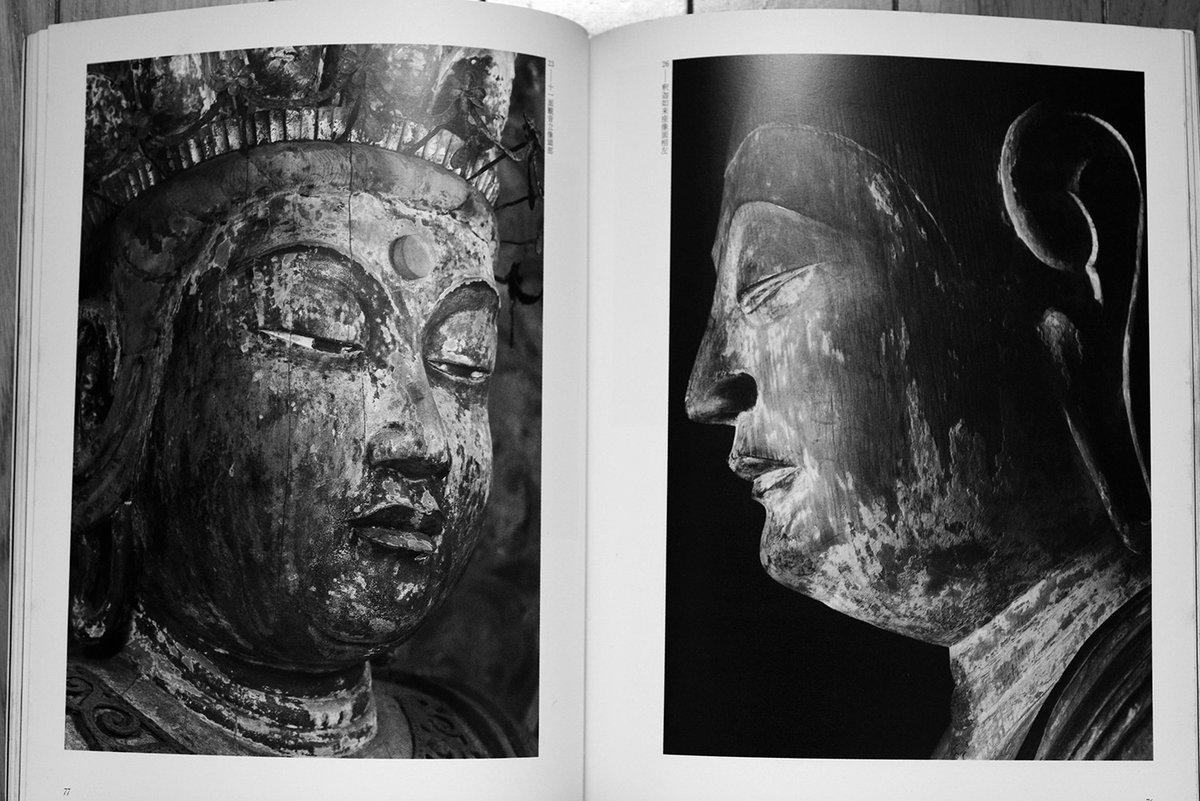

一方、土門拳もルポではライカを使用、1957年の「ヒロシマ」、1959年の

「筑豊のこどもたち」で素晴らしい作品を残していますが、彼の写真からは外へのアピールが色濃く表現され、観る側の感性を刺激、写真の重さを観せつけます。

もともと絵画が好きで名文家でもあった土門には写真で表現する意識が常にあったのだと思ます。そして、彼の晩年の作品、寺や仏像を被写体にした「古寺巡礼」では大型カメラを使用しています。そして、ふたりに共通して凄かったのが、人生を終えるまでカメラを離さなかったことです。土門は車椅子に乗って仏像を撮り続けました。木村は最後のベッドからも被写体を狙い続けていました。これが、ふたりの写真に対する終生の姿勢だったと思います。

この文章を書くにあたりふたりの作品を見直しましたが、戦後を追体験した気分になりました。また、私自身は木村伊兵衛のスタイルが好きでしたが、年齢を重ねたせいか改めて土門作品をしっかり観たくなりました。ゴッホとゴーギャンではありませんが、同じ世界で対の力関係は興味深いです。

続く

カストリ雑誌*

第2次世界大戦終了直後から4~5年刊行された、読物やセックス記事を中心と

する大衆娯楽雑誌。 「カストリ」の語源は、当時、庶民に飲まれていた

「かすとり焼酎」を3合飲めばつぶれるように、3号で廃刊するような安直な

雑誌という意味とされる。

日本工房*

「日本工房」はドイツ帰りのフォトジャーナリスト名取洋之助を中心に、

木村伊兵衛、伊奈信男、原弘、岡田桑三によって1933年設立されたグループ。

報道写真の啓蒙を目的とした活動と同時に海外向けのフォトエージェンシーを

兼ねていました。しかし、翌34年に日本工房は分裂、名取以外のメンバーで「

中央工房」を設立。一方、名取は第2次「日本工房」をスタートさせ、

日本文化を海外に紹介する季刊誌「NIPPON」を34年に創刊しました。

*参考文献:木村伊兵衛と土門拳 平凡社 毎日ムック戦後50年 毎日新聞社etc