第一章 西洋的な人工知能の構築と東洋的な人工知性の持つ混沌 | 三宅陽一郎

(ほぼ)毎週金曜日は、ゲームAI開発者の三宅陽一郎さんが日本的想像力に基づく新しい人工知能のあり方を展望した人気連載『オートマトン・フィロソフィア──人工知能が「生命」になるとき』を改訂・リニューアル配信しています。今朝は第一章「西洋的な人工知能の構築と東洋的な人工知性の持つ混沌」をお届けします。

今日の人工知能を生み出すに至った、機械論的な知能の構築を試みる西洋の思想。混沌から知性を「削り出す」東洋の発想との相互補完によって開かれる、人工知能の次の可能性について提案します。

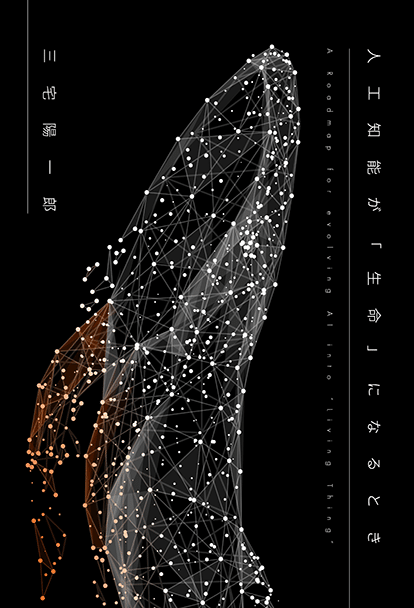

オートマトン・フィロソフィア──人工知能が「生命」になるとき〈リニューアル配信〉

第一章 西洋的な人工知能の構築と東洋的な人工知性の持つ混沌

1. 東洋的な人工知性の在り方

荘子の名言の一つに、

斉人之井飲者相守也。(列御冠篇 二)

(斉人の井に飲む者の相いまもるがごときなり。)

ちょうど凡人が井戸の水を飲むのに、自分の水だからお互い飲ませないと言って、お互い守りあっているようなものだ

という一節があります。「井戸の水は井戸を掘ったものが自分で作ったものと思い込んでしまうが、自然から湧いているものだということを忘れている」、という意味です。同じように、人工知能を作ることは、作ったものが設計に基づいて実現したと思っています。しかし、東洋的な考えではそうではない。最初からそこにあったものを掘り出している、と考えるのです。オーギュスト・ロダン(1840-1971)が、石の中に眠っているものを掘り出す、と言ったごとく、電子の海から人工知能を掘り出すのです。

しかし、東洋から人工知能は生まれませんでした。東洋でもおそらく時間が経てば、自然発生的な存在として人工知能を生み出すことができたでしょう。おそらく、まずは人工生命があり、その次に人工知能を生み出す、ということになっていたでしょう。しかし急速な西洋の人工知能の発展がそれを許しませんでした。東洋において自然発生的な人工知能が育つ前に、西洋的な人工知能が世界を席巻してしまった。歴史に「もし」はないにせよ、もし東洋から人工知能が生まれる可能性があったとすれば、西洋的な構築による人工知能ではなく、プログラムと電子回路とノイズの混沌とした空間から、知能の形をしたものを抜き出す、という方法に依ったことでしょう。あるいは、混沌をそのままに、そこからエレガントな思考を引き出す仕組み、として人工知能を作ったことでしょう。歴史がそうならなかったのは、そのような混沌を作り出すまでの計算パワーと手法がそれまでに生まれなかったことによります。

逆に考えれば、これからそういった創造と研究が推進されることで、西洋のカウンターとしての「人工知性」が生まれることでしょう。日本や中国のコンテンツには、ネットの海から人工知能が自動的に生成するというストーリーがよく見受けられます。そこには、東洋においては人工知能ですら、自然発生的なものであるはずだ、という強い八百万的思想が潜んでいるのです。

2. 構築と混沌(I)思考とノイズ

人間は脳も身体も同じニューロン(神経細胞)から構成されています。身体のニューロンにはほとんどノイズがありません。だからこそ身体を正確に動かすことができます。一方、脳のニューロンはノイズだらけです。アクティブに活動していないニューロンでさえ、さまざまなノイズの中で活動しています。脳の活動の90%は「無駄な」活動をしていると言われています。おそらくノイズによって、至るところで微弱なニューロンが発火しているのでしょう。

脳は決して、一つの問題に対してたった一つのエレガントな解答を実現する器官ではありません。さまざまな可能性の思考を同時に走らせたり、あるいは次に来るべき思考を準備してバックグラウンドで走らせたりしています。複数の思考が、顕在的にも潜在的にも走っていて、それぞれが競争と共創の中にあり、主導権を取ろうとしています。正確には、環境の多様な変化に最もマッチした思考が勝者となり、主導権を握ります。その柔軟性の高さの代償として、ほとんどの思考は戦いに敗れて無駄な思考として終えることになります。あるいは果たせなかった役割を夢の中で実現しようとします。夢は現実に適さず用いられてなかった思考が現れる場です。

一つの勝ち残った思考が意識に上っていると、それ以外の思考は無駄になったように見えます。しかし、雷が雲から生まれるように、混沌という母体がなければ、一筋の思考は生まれません。我々は困難な場面や問題に直面し、考え続け、己を混沌そのものにし、己の中の混沌を活性化させ、そこからエレガントな思考を生み出します。それは思考のドラマなのです。

しかし、現在の人工知能に与えられているのは、そうした混沌から立ち上げるドラマチックな思考ではなく、筋道のついた出来上がった後の思考を、うまく工学的に再現する思考です。現代の人工知能では、問題がなければ思考はない。そして、現在の人工知能には問題を自ら作り出す力も必要もない。人間が、考えるべき要素とそれに対する操作を教えて、設定したゴールへ向かって計算させるのが、現代の人工知能の姿です。「考えるべき要素、それに対する操作、設定されたゴール」のセットはフレームと呼ばれ、これに関して人工知能は3つの制限を受けます。

1. 人工知能は自らフレームを作り出すことはできない。

2. 人工知能はフレームの外に出ることはできない。

3. 人工知能は与えられたフレームだけしか解くことはできない。

人工知能が得意なのは「閉じられた問題」です。それは未知の要素がない、という意味です。「閉じられた問題」としてフレームが与えられる時、人工知能は問題を解くことが出来、また人間よりも圧倒的に優秀な答えを出すことができます。将棋、囲碁、自動翻訳、リコメンドシステム等、データの世界の閉じた問題に対しては、人工知能は遅かれ早かれ、人間より圧倒的に優秀になります。

ところが、フレームの外へ一歩出ると、人工知能はまるで無力になります。たとえば、コンビニの店員のロボットを作ったとして、その人工知能を搭載しても、想定外の出来事に対しては何もできません。犬がコンビニに入って来た時の対処法がもしプログラムされていなければ、動きようがなく、完璧なお料理ロボットも鍋の取手がいきなり壊れたらストップするしかない。お掃除ロボットが動く前に部屋を片付けておく必要があるように、人工知能ができることは想定したフレームの中の課題です。ディープラーニングによる強化学習では、学習の仕方には自由度がありますが、囲碁AIが囲碁以外の何かを出来るようになることはありません。人工知能がフレームの外に出ることができない。これが「フレーム問題」です。

人工知能はフレームの中で動作します。そして、その問題をできるだけエレガントな思考で、できるだけコンパクトな計算とメモリで実現することが人工知能でもあります。そこには無駄があってはならない。それは通常のプログラムの宿命です。プログラムの完成には、できる限り無駄をそぎ落とそうとする力が働きます。それは先に指摘したようにオートメーションの延長としての流れの中に人工知能があるからでもあります。

そうやって西洋の人工知能は、徐々に閉じられた問題の中に限定されていくことになります。閉じられた狭いサーキットの中で、無駄のない、隙のない、高速なプログラムとしてやせ細っていくことになる。それを解放できるのは東洋的な人工知性の考え方です。この章では、西洋的な人工知能と東洋的な人工知性がいかなる対立をなし、お互いを解放できる力を秘めているかを示していきます。

【12/15(火)まで】オンライン講義全4回つき先行販売中!

三宅陽一郎『人工知能が「生命」になるとき』

ゲームAI開発の第一人者である三宅陽一郎さんが、東西の哲学や国内外のエンターテインメントからの触発をもとに、これからの人工知能開発を導く独自のビジョンを、さまざまな切り口から展望する1冊。詳細はこちらから。

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?