魔法の世紀を迎えるための助走 後編(落合陽一『魔法使いの研究室』)

本日は、12月2日にブックファースト新宿店で行われた特別講演「魔法の世紀を迎えるための助走」の後編をお届けします。近代以降のメディア史とコンピュータ史を踏まえながら、目前に迫っている「魔法の世紀」の訪れと、デジタルネイチャーの可能性について論じます。

(前編はこちら)

■ 「映像の世紀」の終わりとコミュニケーション消費

ここまで、ざっとメディアの歴史をおさらいしてきました。18世紀までのメディアの中心は絵画でした。19世紀から20世紀にかけては、マス(大衆)を対象とした「映像」というメディアが現れました。

そして、今の時代を象徴するメディアは「コンピュータ」です。これをあえて別の言葉で言い直すなら、「魔法」と呼べるのではないか、というのが僕の考えです。

19世紀までのコミュニケーション消費は、全体不便性の中で行われていました。例えば、井戸端会議という言葉が生まれたのは、当時は井戸でしか洗濯や水汲みができなかったからです。井戸が空くのを待つ暇な女性たちが、ペチャペチャ喋ってたわけですね。

それが20世紀に入って洗濯機などの家事をするための機械が家庭に普及したことで、生活の中に自由な時間が生まれ、それを埋め合わせるメディアとして映画やテレビが普及しました。これらのメディアは誰もが同じように紋切り型でコンテンツを消費できるところに特徴がありました。その価格は年代を追うごとに下がり、人々が大量の映像をコンテンツとして消費する時代が訪れたわけです。

しかし、21世紀の僕たちは、コンテンツよりもコミュニケーションを消費するようになっています。それは、19世紀以前の全体不便性の中で行われていたコミュニケーション消費とは根本的に異なっています。

現在の僕たちは自分の時間を確保し、それを個人の判断であらゆることに使えます。そういう状況下では、個人のコンテクストは多様化し、人々は同じコンテンツを消費しなくなっています。

例えば90年代までは、1人のアーティストのCDが100万枚売れていました。しかし現在のAKB48では、数百人のアイドルそれぞれにお金を投じるファンがいて、握手会を開けば個人的な文脈によって100万枚のCDが売れるような時代になっています。

ここ数年、日本でもイベント化するようになったハロウィンも、コミュニケーション消費のひとつです。それぞれ好きなコスプレをして、街頭に集まっている様子をTwitterやFacebookで共有する。ここでSNSは、ハイコンテクスト化を促すインフラとして機能しています。

旧来の映画やテレビといったメディアでは、単一のコンテンツをn人で観ていましたが、現在の文化の特徴は、n人 × n人で世界を捉えるところにあります。これは阿部先生の資料をお借りしたものですが、このように定式化することもできます。

リアルとバーチャルの境目が無くなってきた現在、画面の中を飛び越えて、この現実の中にいかにして物語を生み出すかが、次なるテーマです。メディアを意識することなくコンテンツに触れられるようになると、虚構が画面を隔てた向こう側ではなく、生活内のありとあらゆるところに溶け出してくる。今あるこの現実と虚構が溶け合い唯一のモノとなることで、やがて、虚構という概念は消失していくことになるでしょう。

■ 魔術的テクノロジーから「魔法の世紀」へ

「魔術から科学へ」。これはマックス・ウェーバーの言葉です。中世までは、瓶詰めを火で炙ると腐らなくなるのは、「火は穢れを浄化するからだ」と考えられてきました。しかし、パスツールが細菌を発見してからは、「細菌は熱に弱い」という理解が一般化した。科学の発展によって社会から「まじない」が消えてったんですね。

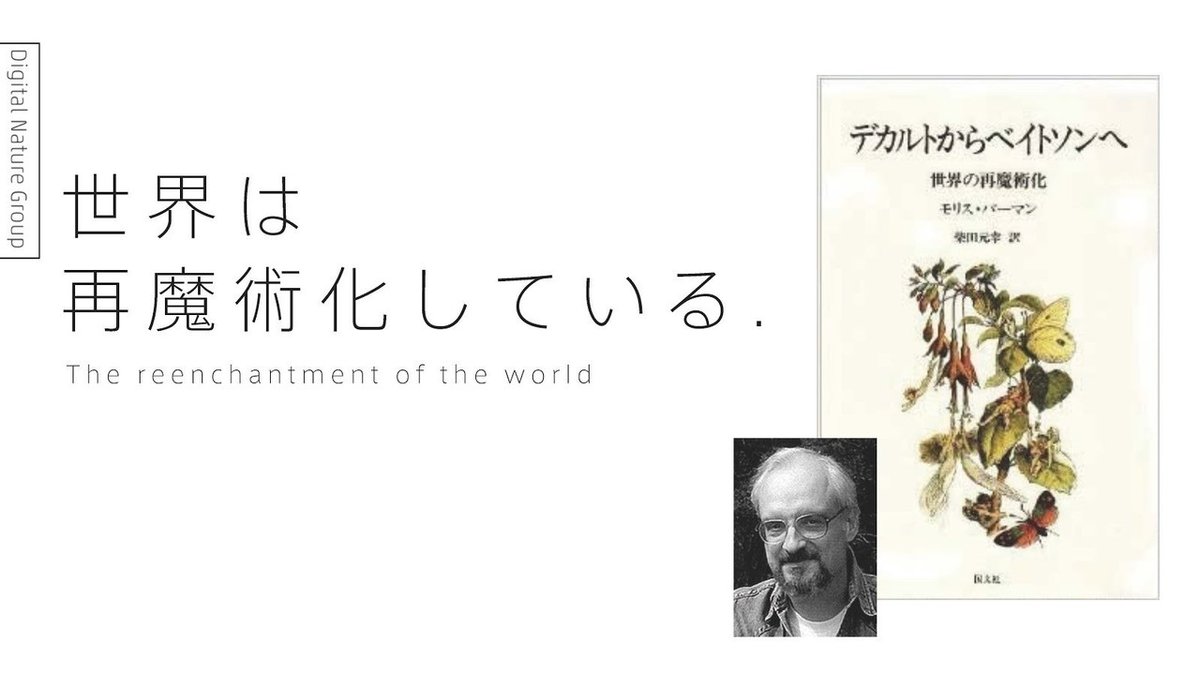

しかし、僕たちの時代は、科学技術の発達によって、再び「まじない」化している。モリス・バーマンは『デカルトからベイトソンへ』という著書で、こういうことを指摘しています。

工業社会化によって、理由を知らないまま結果だけを享受する機会が増えている。マクドナルドはなぜこんなに安いのか。クレジットカードはなぜ使えるのか。そもそも、自分は社会の中でどんな歯車として動いているのかすら、よく分かっていない人が多い。

そういう社会においては、我々にとってあらゆるものが魔術同然になっている、ということをモリス・バーマンは1970年代の著作で書いています。

それを、僕たちが無意識的にコンピュータを扱うユビキタス社会において、改めて捉え直したのが「魔法」という概念です。コンピュータの普及によって、行為と出力の関係性は不透明になり、まるで魔法のようになった、いわば「魔法の世紀」に我々は生きているわけです。その世界の背景にある哲学とは何なのか、というテーマに取り組んだのが、この『魔法の世紀』という本です。

『魔法の世紀』というタイトルは、宇野さんとの対話の中で出てきたものですが、「魔法」という言葉は、映像の次なるメディアの比喩として様々な解釈を持ちうる、ある種のクロスポイントにあるキーワードとしても使われています。

■ いかにして物理空間を拡張するのか

コンピュータ史における最も偉大な人物の1人であるアイバン・サザランドが、今から約50年前に最初のヘッドマウントディスプレイをつくったとき、彼は「究極のディスプレイは物体の存在をコントロールできる」「手錠を表示すれば誰かの行動を制限できるし、銃弾を表示すれば誰かを殺せる」という文章を残しています。

面白いのは、その最後に「不思議の国のアリスが歩いたような魔法の世界を実現するディスプレイになりうる」、「Mathematical Wonderland」(数理的な魔法の世界)が実現すると言っている。当時はまだ「Computational」(計算機的)という言葉がなかったんですね。

アイバン・サザランドは第二次世界大戦前後の、テレビ文化がやっと生まれつつある時代の人です。当時、映像を出力するタイプのコンピュータはほとんどなかった。これは、今のコンピュータの既成概念が生まれるより前に書かれた文章なのです。そのため、ディスプレイについても先入観なく三次元的に考えていた。サザランドにとってのディスプレイは単なる板ではなく、部屋全体だったり空間だったりしたわけです。

僕は、これからのコンピュータの可能性を考える上で、このサザランドの発想まで立ち戻ることが重要だと考えています。つまり、この物理空間そのものが情報のサブジェクトになっていく。情報を貯蔵するのがインターネットなら、貯めた情報を元に、物理空間をもう一度生み出すのが新しい時代のテクノロジーです。

『魔法の世紀』ではデータの物象化、つまり情報の「モノ」化をテーマに扱っています。我々はこれまで、二次元のイメージの技術を培ってきたが、これからは三次元の物質的な技術が必要になる。

僕の物体の浮遊に関する研究もそうです。

今までの物理学者は「なぜ浮くのか」「どうやって動かすのか」を記述してきました。しかし、今の時代はコンピュータによって「どう振り回すのか」あるいは「制御できるのか」が重要になっています。いかにして対象の物理的状態を自由に変えるのか。そこでは、アイバン・サザランドの発想、空間を「モノづくり」ではなく「コトづくり」として考えるアイディアが有効です。

例えば、我々がモノを調べて探したり、手に取ったりするのではなく、対象物が我々の方に勝手にやってくる世界をデザインできるのではないか。認知・選択・ピックアップといった動作から解放され、あらゆるものが人間に寄り添ってくるテクノロジーです。

これまで僕たちは、仮想現実や拡張現実によって、強固に動かせない現実に対して、ある種の「ごまかし」をしながら干渉してきたけれど、これからは物理空間そのものが情報と一致することで、現実そのものを操れる時代になる。

そこで重要な技術が「ホログラム」です。ホログラムは空中映像と混同されがちですが、本質的には光や音や電波といった波を三次元に合成するためのテクノロジーです。一箇所に焦点を合わせて波を当てることで映像を出現させる。つまり三次元的に波の集合を記述する技術なので、物体を浮かべたりプラズマで絵を描くといった技術は、すべてホログラムと言えます。

僕の専門はコンピュータと物理の組み合わせによって、このホログラムで記述される場、コンピューテーショナル・フィールドをヒューマンインターフェースとして実装する研究です。

例えば普通のプロジェクターで、前後2枚のスクリーンに光を当てると、どちらにも同じ映像が投影されます。

しかし、三次元的に光を合成したホログラムだと、奥にはティンカー・ベルが出て、手前にはSIGGRAPHのロゴが出るといった風に、場所によって異なる絵を表示できる。光を一様に浴びせるのではなく、空間ごとに異なる場を生成する。こういった表現が、視覚・聴覚・触覚のいずれも面でも可能になってくるわけです。

こういった技術を使って場を作ることで、人間が中に入り込んで自由に身体を動かせるような空間が実現し、三次元空間的にコンピュータの恩恵を得られる社会になるはずです。

三次元空間に光ったり浮かんだり触れたりするモノを作って、この世界のアップデートを試みる。その可能性を、アートと研究の両面で考えていくのが、2015年の僕のテーマです。

■ 映像と物質の境界を超えるには

そこでキーワードになるのが、映像と物質の境界の越境です。今までの二次元的な映像表現を、三次元において物質的に再現するのは、現時点の技術ではかなり難しい。

例えば、このフェムト秒プラズマは100兆分の3秒で生成されています。これは1秒間に地球を7周半する光が、わずか100マイクロメートルしか進まない、ものすごく短い時間です。この極小の時間にエネルギーを凝縮することで、空気をイオン化しつつ熱を伝えないプラズマを発生させると、人間がやけどせずに直接プラズマに触れるようになる。この超時短パルスレーザーを使って、妖精の映像を物理空間に出現させています。

この技術は現在の価格で4000万円から5000万円くらいするんですけれども、アラン・ケイの頃のGUI(グラフィック・ユーザー・インターフェース)の技術だって、当時4000万円くらいしたわけですよ。確かに今は高価だけれども、本当にイカしてて産業化したい技術だったら、このくらいのコストは大したことないともいえる。

触覚がある三次元的な映像。それはもうほとんど実在する物質と同じです。映像はイメージですが、イメージではなく物体として操れるようなモノをどうやって描いていくか。

▲Fairy Lights in Femtoseconds: with Artist Statement

今までの技術では、このカイワレ大根はプラズマによって燃えて消失しますが、この技術ではエネルギー強度が小さい状態で空中映像化しているため、植物のような繊細な有機体と接触しても大丈夫です。

このように、今までの人類の彫刻や映像ベースの表現ではなくて、その先にある新しい表現をいかに作るかが僕の研究です。こういった技術では、コンピュータがシミュレーションを行っている過程は三次元的に投影された情報の背後に隠れ、人間にはその結果しか見えなくなる。コンピュータ・シミュレーションやコンピュータ・グラフィックス技術の発展は、いずれ人間が結果のみを享受する世界を生み出すだろうと、コンピュータ研究者としての僕は考えています。

■ 物象化が告げるデジタルネイチャーの到来

では、なぜコンピュータによる表現は二次元から三次元へ、つまり物象化へと向かおうとしているのでしょうか。

脱構築主義の建築家にフランク・ゲーリーという人がいます。展覧会が今ちょうど都内で開催されているので、ぜひ観に行ってほしいんですが、彼は建築史的には、様式ごとに建て方や内部構造が決まっていた時代を外見のデザインを切り離すことによって刷新しました。例えば、外側に一枚も平面を使わないような建造物を立ててしまう。彼の登場によって、建築は純粋表現になりました。こんな建築が可能になった理由は、実装側・建てる技術としてのとしてコンピュータによる構造計算です。

▲フランク・ゲーリー

▲ウォルト・ディズニー・コンサートホール(2003年)

つまり、人間が手と頭を使って構造を設計しなくても、コンピュータに数値を入れるだけで、巨大構造物として建造可能かが分かるようになった。有史以来、人間の脳のスペックはそれほど変わっていません。レオナルド・ダ・ヴィンチの頃と比べても、人類の頭はそれほど良くなってはいない。しかし、我々はコンピュータのリソースを使って、昔の人には絶対に計算できなかった建物を建てられるようになりました。

3Dプリンターや、コンピュータ・グラフィックスによる自動生成映像の登場によって、これまで人間の頭の中だけにあったイメージが、どんどん現実に現れるようになりましした。

表層的な「見た目」と中身の「機能」が、人間の頭脳ではなく、コンピュータによって結び付けられる時代。そこで重要になるのは、ピカソの頃には頭の中でしか描けなかったイメージを、いかにして現実世界に作り出すか、です。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?