『ガールズバンドクライ』とはなんだったのか:ファックサインと〈日常〉の反転|徳田四

本日のメルマガは、ライター/編集者の徳田四による寄稿文をお届けします。

2024年アニメ最大の話題作(問題作)の一つ『ガールズバンドクライ』。「2nd ONE-MAN LIVE」の開催など、いまだシーンを賑わせ続けている本作のアニメ史的達成とは何か。『けいおん!』や『響け!ユーフォニアム』における、脚本家・花田十輝の軌跡と比較しながら考察します。

【お知らせ】本メールマガジンは9/30(月)をもって配信を停止する運びとなりました。今後は、不定期に有料記事を配信いたします(「PLANETS チャンネル」会員の方は今後も無料でお楽しみいただけます)。 突然のお知らせとなってしまいまことに申し訳ございません。今後ともPLANETSのコンテンツをお楽しみいただけますと幸いです。

2024年4月〜7月にかけて放送されたアニメ『ガールズバンドクライ(ガルクラ)』は、同シーズン最大の話題作(かつ問題作)としてアニメファンに受け入れられた。

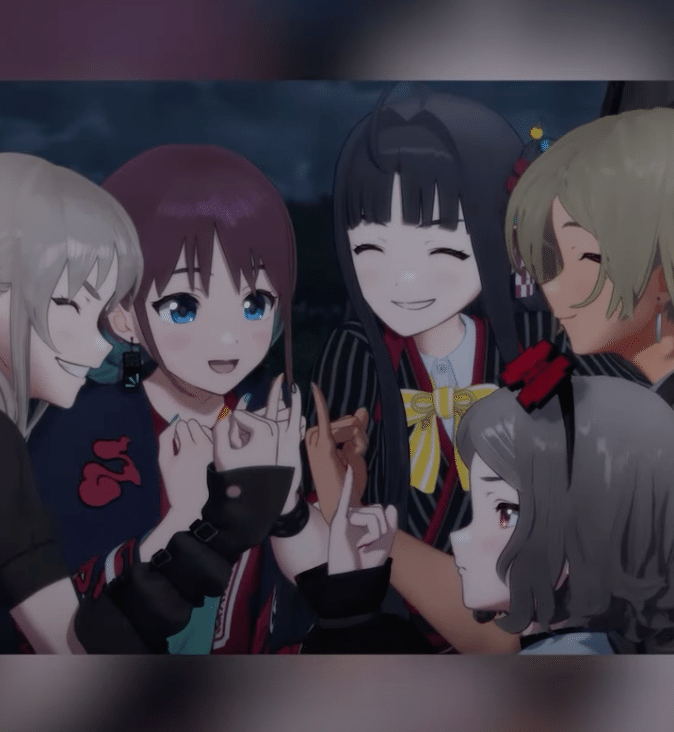

実際にミュージシャンとしても活動するロックバンド・トゲナシトゲアリの誕生秘話を描いた同作は、オーソドックスなロック神話を題材にした成長譚のようであり、それでいて映像表現の新規性やキャラクター造形などから極めて「現代的」なようでもあり、その評価をめぐってアニメ終了後の今もなお話題に事欠かない、2020年代を代表するアニメ作品の一つとなった。

「トゲナシトゲアリ」とはいささか独特なネーミングだが、その由来もアニメ作中(第7話)において明らかになる。実はボーカリストの井芹仁菜が、観客のTシャツに印字された文字を即興で読み上げただけという、少し肩透かしをくらうエピソードが描かれたわけだが、ある意味この展開は実に「パンク」バンドらしい。

たとえばTシャツといえば、アメリカのハードコアパンクバンド・Pennywiseは観客の着るシャツに印字されたバンドの楽曲を即興でコピーするパフォーマンスで知られているし、GREEN DAYはスタジアム規模のライブであっても観客をステージに上げて共演する演出が恒例となっている。こうしたパフォーマンスは「演者/観客」の境界を無効化する試みであり、「ステージダイブ」や「モッシュ」などもその一環である。

▲TVアニメ『ガールズバンドクライ』第7話挿入歌「名もなき何もかも」

かつてカウンターカルチャーとして機能していた「パンクロック」は、このような行動を通じて「支配/被支配」「マジョリティ/マイノリティ」「男性性/女性性」などといった対立構造それ自体を破壊すべく、身体パフォーマンスとしてカオスを表明していたのである。単なる「マイノリティによる反逆」ではなく、「マジョリティ/マイノリティ」を定義する二項対立の成立条件そのものを問い直す、不断の脱構築への意思こそが真のパンクスピリッツだ。

こうした試みももはや様式美化している現代において、『ガルクラ』の主人公・井芹仁菜はいかなる意味において「ロック」で、彼女は何に対して「反抗」していたのだろうか。「ファックサイン」の代替として中指の代わりに突き立てられたその小指は、誰に向けられていたのか。

井芹仁菜の反抗動機

俗に「ロック」なキャラ、「狂犬」などと呼ばれがちな仁菜であるが、具体的に彼女が「反抗」していた人物は3人いる。

・河原木桃香(トゲナシトゲアリのギタリスト、元ダイヤモンドダストのボーカリスト)

・井芹宗男(仁菜の実父)

・ヒナ(ダイヤモンドダストの現ボーカリスト)

そして彼女らに反抗すべく仁菜がロックに傾倒していったきっかけとして、以下のようなエピソードが語られる。

高校時代、同級生のいじめを知った仁菜は、自身の正義感からそのいじめられっ子を助けようとする。結果としてそのいじめはなくなるのだが、今度は仁菜がいじめの標的にされてしまう。やがて不登校になる仁菜に対して、「いじめ自体なかったことにする」という条件下での校長の仲介のもと、井芹家といじめっ子双方の家庭での和解の席が設けられる。

しかし自身の正義を頑なに曲げようとしない仁菜はその条件を拒否し、部屋を抜け出す。学校の放送室に立てこもり、全校放送でダイヤモンドダストの楽曲「空の箱」を爆音で再生する。仁菜にとってこの曲は決断の勇気を支えたものであり、周囲に理解者のいなくなった彼女の、唯一の心の支えになっていた曲だったのだ。

▲TVアニメ『ガールズバンドクライ』第1話挿入歌「空の箱」

一連の騒動の後、仁菜は高校を中退し、自立を志して上京(厳密には川崎だが)することになる。そして上京当日、彼女の憧れである元ダイヤモンドダストのボーカリスト・河原木桃香と偶然出会うのだった。

この出会いをきっかけに二人はバンドメンバーを結集し、音楽活動を始める。しかしその後作中で頻繁に繰り返されるのは、仁菜と桃香の口喧嘩(時には取っ組み合い)である。

なぜ仁菜は憧れの桃香と口論を繰り返すのか。頻繁に繰り返されるこの展開から『ガルクラ』の主題に迫ろうと思う。そしてこのことが、かつて『けいおん!』(2009〜2010)において〈日常系〉的世界観を生きる少女たちを描いた脚本家、花田十輝の現在地を明らかにするだろう。

ゼロ年代に流行した〈日常系〉の諸作品は、物語的起伏をあえて廃したたわいもない会話劇を淡々と描くことで、ネット黎明期・ポスト〈セカイ系〉の時代で批判力を持った。そのなかで『けいおん!』はロックミュージックの持つ政治性をも〈日常系〉の淡白さに取り込むことで、音楽アニメの新地平を開いたのだ。

そう考えると『ガルクラ』で執拗に繰り返される「ドラマ」は『けいおん!』以前の作劇に「逆行」しているように一見思える。この変化をどう受け止めるべきだろうか。

河原木桃華への反抗

仁菜と桃香が出会ったその日、桃香は川崎駅前での路上ライブを最後に音楽活動を引退しようとしていたが、仁菜の歌声に惚れ込んだ桃香は彼女をバンドに勧誘し音楽活動を再開することになる。しかしその後も依然として桃香は、バンドの方針について(プロを目指すのかどうかについて)はあいまいな態度を取りつづける。

(元)ダイヤモンドダストとしてメジャデビュー目前に脱退して挫折を味わった桃香は、バンド活動を再開させてもなお自信を持ちきれずにいたのだった。そして終いには第7話においてバンドからの脱退まで宣言する。

仁菜からしてみればかつての憧れがなぜこうも優柔不断な態度でいるのか、その理由を問い詰めるがその度に桃香はあいまいな態度でお茶を濁し、何度も口論に至るのだった。

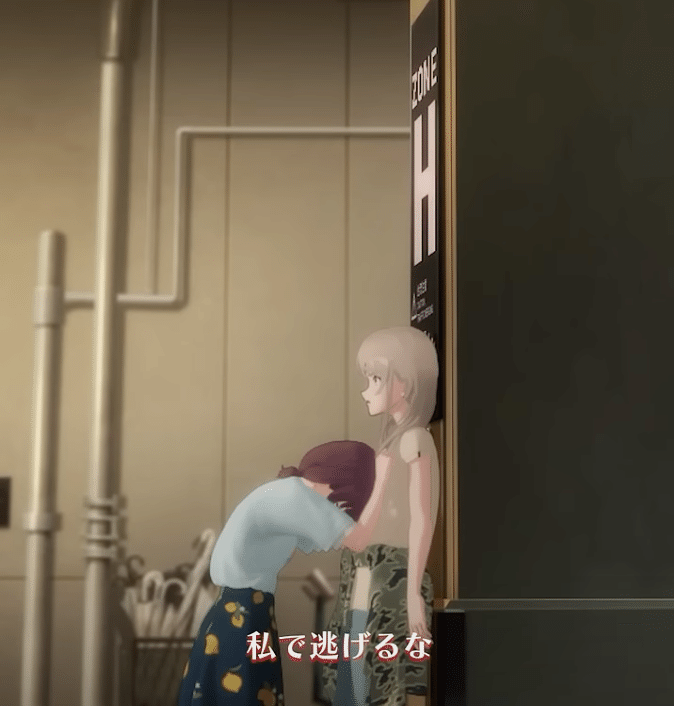

二人の口論は回を重ねるごとに激化し、決定的な衝突が第8話にて描かれる。そして桃香は音楽活動を再開した理由についてこう語るのだった。

仁菜が歌っているのを見て、自分が最初に歌っている姿を思い出したんだ。

仁菜は「売れたい」とか「認められたい」とかじゃなく、好きな歌をただ歌っていた。

あのときの仁菜は、私が好きだった私なんだ。あのころの私なんだよ。

だから仁菜のまま歌い続けてほしかったんだ。

何にも縛られず、その歌を横で聴いていたかったんだ。

しかし仁菜は「私の気持ちはどうなるんですか」と、桃香の思いを否定する。そして平手打ちをかまして「私はあなたの思い出じゃない」と、徹底的に桃香を拒否する。

『けいおん!』との決定的な差異がここにあるだろう。

比喩的に言えば、桃香は要するに「放課後ティータイム」を結成したかったのである。そしてたわいもない〈日常〉の中で、あらゆるしがらみに対して目を瞑り、無目的に音楽と戯れていたかったのだ。

しかし仁菜はそれに全力で「反抗」する。なぜならそうしなければむしろ仁菜の「日常」のほうが成り立たなくなるからだ。

かつての桃香の歌によって自身の正義感を貫き、高校を中退までした仁菜を受け入れてくれた大人は、周囲に存在しなかった。だから桃香にまでそれを否定されてしまっては、仁菜の「日常」の拠り所が消滅するのである。単身で上京し、未成年とは言えフリーターになり半分社会人として生きる仁菜が、「河原木桃香から受け取った勇気」も失ってしまうとき、その日常を支える根拠は何もない。「底辺」としての暮らしが待っているだけである。

自身の「日常」を守るため、仁菜には桃香に音楽活動を続けていてほしいという切実な思いがある。「日常」を守るためにこそ、〈日常〉に居直ろうとする桃香を否定せざるを得ないのだ。

〈日常〉の反転と大ガールズバンド時代

この構図は『ガルクラ』と同時期に放送されていたアニメ『響け!ユーフォニアム』(2015〜2024)第3期(『ユーフォ3』)の展開と共通する(シリーズ構成を『ガルクラ』と同じく花田十輝が務める)。

「実力主義」的方針を掲げる吹奏楽部部長・黄前久美子と、〈日常系〉的態度を貫く転入生・黒江真由との対立が強調されるのだ。

「楽しく演奏できればそれでいい」という真由は、コンクールメンバーのオーディションを辞退し、その参加権を譲ろうとまでするが、久美子はそれを否定せざるを得ない。それを受け入れれば「実力主義」によって成り立って(しまって)いた久美子のそれまでの高校生活=日常が否定されるからだ。部員全員に対して公平にオーディションの場が設けられることで成立していた久美子の日常が、真由によって否定されるのを防衛するのだ。

つまり『ユーフォ3』で描かれたことは、「実力主義」の称揚でありつつも、同時に「『日常』を成り立たせるための何らかのイデオロギーの保持」それ自体の優先である。そのことは「原作改変」が行われたアニメ版第12話がよく物語っている。このエピソード内で久美子は、「実力主義」において敗北するからだ。

全国大会でのソロパートを賭けたオーディションにおいて、久美子は真由に敗北する(原作の小説版では久美子が勝利する)。久美子は毅然としてその結果を受け入れ、ソロパートの座から退く。久美子が選択したのは切磋琢磨が生む喜びや悔しさ=「実力主義」という偶然選択されたイデオロギーによって成り立つ日常の保持であって、必ずしも特定のイデオロギーの称揚とは限らないことをアニメ版第12話は示した。

つまりアニメ版では主人公の久美子が敗北する=「実力主義」の恩恵を得られないことによって、「実力主義の称揚」という主張はやや控えられる。代わりに、「『日常』を成り立たせるための何らかのイデオロギー(「実力主義」であれ〈日常系〉であれ)それ自体の保持」という久美子の動機が前面化するのだ。

もっとも最終的には「実力主義」が〈日常系〉に「勝利」して物語は幕を閉じる。「学校の部活動」程度の狭い共同体においては、対立する二つのイデオロギーは「二者択一」にならざるを得ないのだ。そして久美子は母校の顧問教師として帰還することで、その争いの環境を再生産することになる。それが現行の「学校教育」システムの役割だと告げて、『響け!ユーフォニアム』は完結するのだ[1]。

しかし真由が転入生にも関わらず周囲の方針を無視して「〈日常系〉的態度」を主張できたのは、彼女が「上手い」からだ。そして彼女が〈日常系〉的つながりを維持できなくなったのもまた、演奏が「上手い」からだった(真由は自身の演奏力の高さ故に、友人を退部させてしまった過去を持つ)。

つまり「実力主義」に敗北するかどうか以前に、〈日常系〉自身の抱える矛盾と不可能性が黒江真由によってもたらされ、このイデオロギーは自壊しかけていたのである。黒江真由は〈日常系〉を象徴すると同時に「〈日常〉の不可能性」をも体現していたのであり、その矛盾が生む葛藤もまた、『ユーフォ3』におけるもう一つの主題である。

こうした「〈日常系〉的態度こそが人間関係に亀裂を与え得る」というモチーフが、アフターコロナ期の音楽アニメにおいてどのような批判力を持つのかを、私は数日前に『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』(2023)の分析[2]を通じて論じたばかりだが、このような状況に対して『ガルクラ』はどのような結末を迎えるのだろうか。

話を戻そう。

『ガルクラ』における「親子」関係

『ユーフォ3』の久美子と真由のように、〈日常〉に居直りたがる桃香に対して、自身の「日常」の防衛として反抗を試みる仁菜。二人の衝突は花田自身がインタビューで明かしているように、「だらしない父親に反抗する思春期の娘」であるかのようだ。

あの5人は揃うと家族みたいな感じで、桃香がお父さん、ルパがお母さんなのでああいう感じなんです。すばるは長女で仁菜がその下の長男、一番下が智ですね。お父さんと長男がいつも取っ組み合いの喧嘩してる家族なんですよ。[3]

しかし〈日常系〉的態度を選択して仁菜(息子・娘)の自立(ビジネスとしてのバンド運営)を拒否する桃香は、「父」というよりむしろ「母」でありたがっているかのようだ。ここで言う「母」とはいわゆる精神分析的な意味での「母」、子を保護する存在一般のことであり、時にそれは子の成熟忌避・子に対する母の同化といった問題を引き起こす。

文芸評論家の三宅香帆は『娘が母を殺すには?』(PLANETS、2024)において、娘による母からの自立(比喩的に「母殺し」)がいかに困難かを、主に女性作家のフィクション読解を通じて論じた。それと似た構図が仁菜と桃香の関係(擬似的な母娘関係)にも見出せるとすれば、次のようなことが言えるだろう。

つまり仁菜の成熟の条件(母からの自立)として、かつ仁菜自身の日常の防衛として、桃香の〈日常系〉的態度を改めさせなければならない。「放課後ティータイム」ではなく一つの経済主体としてのバンド(トゲナシトゲアリ)の大黒柱に桃香を位置付けること。桃香に「母」ではなく「父」になってもらうことが、仁菜にとっての「成熟」であり「日常の防衛」でもある。

先述した第8話の仁菜と桃香の衝突を経て、この「成熟」と「防衛」は果たされる。仁菜の必死の説得により桃香は再びプロミュージシャンの道を歩むことを決意する。そして仁菜は桃香のことが「好き」なのだと「告白」することで、対等な「パートナー」として成熟するのだった。

「母」としての桃香を「父」にして、かつその「父」と対等なパートナーとして成熟することで仁菜は「母殺し」を達成するという、アクロバティックな展開である。他者を「父」化する権利を持つという意味で、家族関係に対して超越者であるとさえ言える。

そしてここで「親―子」の対立構造(桃香への「反抗」の必然性)が消滅=脱構築する。冒頭で述べたように二項関係における弱者(子)が単に反逆を試みて、一方(親)を打ち負かすのではない。その二項対立の成立条件そのものを消滅させまったく別の関係を立ち上げる、脱構築としてのロックが奏でられるのである。

したがって「学校」という舞台設定の制約ゆえに「実力主義」と「〈日常系〉的態度」の対立構造が温存される(どちらか一方が敗北する)『ユーフォ』とは異なる道を、『ガルクラ』は歩むことになるだろう。

宗男への反抗

擬似的な「母」の「父」化による「母殺し」というアクロバティックな展開がある一方で、『ガルクラ』においては仁菜の実父も大きな存在感を放つキャラクターとして登場する。仁菜の上京後は仕送り以外では絶縁状態にあった宗男である。

第10話における仁菜と宗男の和解エピソードは、比較的ウェルメイドな通過儀礼として解決しており特に奇を衒ったことはしていないが、あえて特筆事項を挙げるとすれば二つある。

一つは宗男が安易な「毒親」として描かれなかったことだ。「毒親」「いじめ」「貧困」などといった先天的不幸を元にした復讐劇はフィクションにおいて類型化しているが、『ガルクラ』における宗男はむしろ、仁菜の上京後は自らの振る舞いを反省するなど理解ある父親として描かれる。

これによって「不幸からの脱却」と「ミュージシャンとしての自己実現」を結びつけるようなテンプレ的展開を絶妙に回避しており、あくまでも仁菜が自ら下した決断(いじめられっ子の救済)によって負った理不尽なダメージを、自身の手で挽回するという展開に収まっている。物語終盤までは断片的に描かれる仁菜の過去描写は、「仁菜自身がいじめられていた」というテンプレ的予想をミスリードしつつ、ある種のミステリとしてその後の展開を期待させる機能を担ってもいただろう。

加えて、1エピソードで簡潔に通過儀礼を終えたことで「父からの自立(父殺し)」の神格化を回避している。排除すべき敵としての「独親」「父」を逆説的に過大評価することを避け、あくまでも仁菜自身の成長に焦点が当てられていると言えるだろう。

そして二つ目の特筆事項は、仁菜と宗男の和解のサインとして「(小指の)ファックサイン」が用いられたことだ。作中では仁菜が桃香に対して「中指を立てたくなったら小指を立ててほしい」とお願いするかたちで「小指のファックサイン」が誕生し、その後の展開で頻出する。

当初は(放送コードを回避するカモフラージュ的な意味で)単純な中指の代替として、気に食わない相手に「ファックサインだと気づかせないままファックを表明するため」に使われていた。しかし上述したように、やがて「和解」の印やライブ前の円陣の代わりなど身内に向けたジェスチャーとして、複数のキャラクターが使うようになっていく。

「小指ファック」のこの両義牲を、どのように解釈すべきだろうか。仁菜(互い)にとっての「ラスボス」的存在である、ヒナとの関係をもとに考えてみよう。

ヒナへの反抗:「ファックサイン」の反転

ヒナは、桃香脱退後のダイヤモンドダストのボーカリストとして登場する。桃香在籍時代の同バンドから、明らかに楽曲の路線が変わりいわゆる「アイドルバンド」となってしまったダイヤモンドダストの象徴である。仁菜にとってはかつてのダイヤモンドの、つまり自己否定の象徴だ。

高校時代、仁菜の友人だったヒナは、例のいじめ問題には関わるべきではないと仁菜に忠告する。そして仁菜がいじめの標的にされたとしても自分は助けられないと現実主義的な態度を示すが、けっきょく仁菜は中退し二人は絶交状態にあったのだった。

そんなヒナが偶然ダイヤモンドダストのボーカルオーディションに受かっていたことを知り、仁菜は憤慨する。そして自身の決断の正当性を示すため、現体制のダイヤモンドダストに「勝つ」ことを目標にバンド活動にのめり込むのであった。

しかし、この「反抗」動機の必然性も最終話で消滅する。

最終場面のライブMCで、仁菜は客席にいるヒナを見つけ、高校時代の思い出、いじめられっ子を助けに向かった経緯を話す。自分の決断に何一つ後悔はないと、いまここにいる自分自身の肯定を宣言する。

そして桃香の歌う「空の箱」によってその決断は成し得たのだと告げて、あることを思い出す。ヒナとダイヤモンドダストを聴いていた日々、楽曲への思いを語り合っていた日々のことを。

桃香さんの歌があったから私は強くなれたし、そんなことをよくヒナと――。

……ヒナも好きだった。ダイダスの歌が。私だけの歌じゃない。ちゃんと届いてたんだ。

つまり最終場面において、仁菜がダイヤモンドダストに抱く思いを、誰よりもヒナこそが理解していたことが明らかになる。

このライブの数日前、ヒナは仁菜のことを呼び出して「共演」の提案を持ちかけていた。チケットの売上が振るわないトゲナシトゲアリのマネージャーが、ダイヤモンドダストに共演を依頼していたことを暴露し、あえて煽り口調で依頼を飲んで「あげてもいい」と告げるのだった。当然仁菜は拒否するが、ヒナはそのことを理解していて、むしろ仁菜が共演を拒否するよう仕向けたように描写されている。

さらに、仁菜のライブMCでの発言(過去のライブで仁菜は「全部を晒して生きてやる!」と叫んでいた)を小馬鹿にしながら、ヒナはこうも言う。

「全部晒して生きてやる」んでしょ?

間違ってたって言えばいくらでも助けてあげる。

実はヒナはバンド結成後の仁菜の動向をずっと追っていたことが明かされるのだった。ヒナはかつては仁菜のよき友人であり、そして今でも仁菜の直情的な性格のよき理解者である。

つまりダイヤモンドダスト(かつての桃香とヒナ)は、最初からずっと仁菜のことを肯定していたのだ。

こうして仁菜の「反抗」動機は脱構築され、そして「ファックサイン」の意味が反転する。

「ライバル」バンドとして互いにファックサイン(小指)を向け合っていたトゲナシトゲアリとダイヤモンドダストだったが、ヒナとの「和解」が成立してからはファックとしての意味は変容する。反抗すべき「敵」を定義するためではなく、むしろ敵だと思われていた対象と繋がり合う、「契り」の印として中指の代わりに小指が突き立てられるのだ。

「敵」に向けるためのサインではなく、「敵」とのつながりを見出し二項対立の成立条件自体を無効化する、「脱構築としてのロック」のジェスチャーとして「小指ファック」が誕生したのである。

なぜ『ガルクラ』はCGで描かれたのか

これらを踏まえて、最後にもう一度「仁菜と桃香」の対立に話を戻そう。この対立は、花田が『ユーフォ3』で描いたように「実力主義」と〈日常系〉の対立構造になぞらえることができるのであった。しかし『ガルクラ』における「反抗」が脱構築の達成までを見据えているとすれば、「〈日常系〉的態度」と「実力主義」の対立も無効化できる可能性がある。

仁菜も『ユーフォ3』の久美子と同じく、「実力主義」において敗北する。楽曲の再生数、ライブチケットの売上ともに、現ダイヤモンドダストに完敗するのだ。

ここで武道館満員にしてダイダスに勝ったら「ラブライブ」になっちゃいますから、ハッピーエンドは最初から全く頭になかったですね。(略)簡単に問題は解決するはずなんてない。でも進むしかない。この話で一貫して描いてきたのはそこなので、それを表現するにはどの形が一番だろうと考えて、あのラストになりました。(「ガルクラ総研1:脚本・花田十輝は『ガールズバンドクライ』で何を伝えたかったのか 制作の舞台裏に迫る」[5]より)

したがって『ユーフォ3』と同様に前面化するのは、「特定のイデオロギー(実力主義)の称揚」よりも「すでに成立してしまった日常の防衛」そのものが優先されるというモチーフである。

そして『ユーフォ3』が「実力主義」と「〈日常系〉的態度」の対立構造を再生産したのに対して、『ガルクラ』において両者の対立は脱構築され、むしろ実力主義(ビジネスとしてのバンド運営)の中でこそ瑞々しく〈日常〉が立ち上がることを示しているだろう。それはフルアニメーションチックなCG表現に現れている。

たとえば第12話において、安和すばる(トゲナシトゲアリのドラマー)が鍋パーティ開催を宣言するシーンは、不必要なほど過剰に「ヌルヌル」動いており、ライブシーンに匹敵するほどファンには人気の場面である。物語の本筋的には鍋を囲む必然性はなく(すばるが開催を宣言してもパーティは始まりすらしない)、いわゆる「日常パート」として差し込まれる場面だ。

▲「ディズニー」アニメーションを彷彿させるレベルで豊かに変化するすばるの表情は、視聴者に特に人気のシーンである(TVアニメ『ガールズバンドクライ』第12話「空がまた暗くなる」WEB予告)。

『ガルクラ』においてはこうした、物語の本筋に関わらないたわいもない「日常パート」と、たとえば仁菜と桃香が喧嘩するような「見せ場」のシーンはどちらもCGのフルアニメーションで描かれる[6]。「〈日常系〉的態度」が現れるたわいもないやりとりと、「実力主義」の中で生じる険悪さを孕んだドラマ、両者が解像度的に「等価」であることを、映像が物語っているかのようだ。仁菜とヒナとの「和解」によって、仁菜が思い描いていた対立構造が実は最初から脱構築されていたことを、映像的には「最初から」示唆していたかのようである。

仁菜が上京した時に思っていた敵と味方、正義と悪みたいに世の中単純ではないと、彼女自身が学んでいくんです。実際そういう内容のことを仁菜が言いますし。すばる的には「どの口が言う」でしたけど(笑)。[7]

▲映像の大半がライブシーンで占められるなか、不意に差し込まれる「牛丼」のカットにこの作品のスタンスが表れている(アニメ【ガールズバンドクライ】メイキングムービー)。

つまり『ガルクラ』は、一見するとロックミュージックの題材としての扱い方が良くも悪くも古典的に捉えられる一方、作中で提示された対立構造が最終的に全て無に帰すという意味でよりラディカルに「ロック」の描き方を徹底している。

さらにアニメ史的位置付けを考えるならば、次のようなことが言えるだろう。つまり〈日常系〉も「実力主義(によるサクセスストーリー)」も、今や等しく「かつて発明されたイデオロギー/ジャンル」として相対化されている。花田十輝のキャリア初期の傑作として『けいおん!』を位置付けるならば、同作が〈日常系〉の臨界点として社会現象をもたらし、その後『ラブライブ!』を筆頭にしたアイドルブームにおいて音楽アニメの雛形を形成した。

しかし『ユーフォ』『ガルクラ』において花田自身がその終焉と更新の可能性を提示し、俗に言う「大ガールズバンド時代」と合流したのだ。いま音楽アニメに問われていることはむしろ、『けいおん!』=〈日常系〉からの脱却がいかにして可能なのかということだろう。

井芹仁菜が「母」としての河原木桃香から自立を果たしたように。

来るべき「Avoid Note」に向けて

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?