空間が人に与える影響

今日は、インテリアの家具配置や空間の作り方・人との距離によって、人が受ける影響についてです。

参考文献に挙げた本を読んで以降、改めて自分が設計する際にも意識するようになりました。

空間が人に与える影響

まずは基本的な概念から。

建築計画の分野でも距離によって、人との関係が規定される、という考えがあります。

距離の効果

・パーソナルスペース

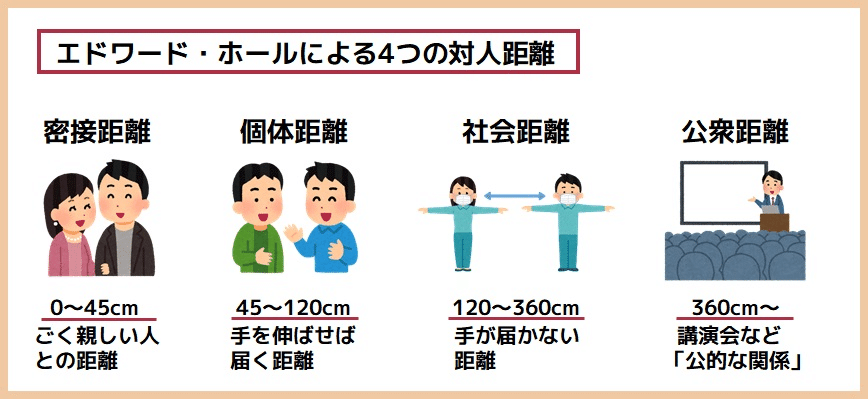

人は、他人が一定の距離よりも近づくと離れたいと感じるようになり、このような心理的領域をパーソナルスペースと言います。そして、アメリカの文化人類学者エドワード・ホールが「距離はコミュニケーションである」と言ったように、関係性によって距離は使い分けられます。

ホールは以下の4つの距離帯を提案しました。

・劇場

また、もっと遠い距離の場合にも、こういった距離の目安は図式のように提示されています。劇場利用の際等に、参考にしてみてください!

向きの効果

・ソシオフーガル・ソシオペタル

また、関係性によってここちよい人との向きも変わってきます。

カナダの精神科医ハンフリー・オズモンドは、親しいものが向き合うように座る状態をソシオペタル、他人が向き合わないように座る状態をソシオフーガルという言葉を提唱しました。

こうして、人の関係によって心地のよい距離・向きは変わります。逆に言えば、家具の距離や向きによっても人との関係が変わるのです。

ここからは、住空間のデザインについてです。

住空間のデザイン

ここからは実際に住宅の計画ではどういった考えに適応できるか、といった内容をまとめていきます。

参考文献に記載した『ちょっと変えれば人生が変わる!部屋づくりの法則』を参照しているので、良かったら見てみてください!

①家族との関係をコントロールする

家族関係を良くするためには、一緒に過ごせる場所 / 一人でいれる場所の2通りの過ごし方に対応できる場所を作ることが効果的です。

1) 家族で過ごしているときに安心して過ごせる場所

・会話は3.6m以内で(遠いと言葉尻がきつくなる)

・3~3.5mの円周上にいると一緒に過ごしている共有感が生まれる

・子供部屋を、子供が家族に会わずに自室に行ける1階や離れに置かない

・家族が集まる習慣を持ち、皆で楽しく憩える場所を作る(集まる場所の共通認識をもつ)

2) 一人になりたいときに自由に過ごせる場所

・誰でも「一人の時間」をもつ居場所が必要

→部屋でなく家具でもよいので各自のコーナーをもつ

・引き戸など、子供が親との距離感を調整しやすい仕掛けを持つ

②環境を整える

家族との関係だけでなく、自分の家を自分のための空間として整えることも大切です。前向きになりたいときや、気分を変えたいときに部屋から変えるのもおすすめです。引っ越しもその一つかと思いますが、まずはインテリアからでも。

これから前向きになりたいとき

・脳のエネルギーを効率的に使うため、部屋の情報を減らす(=片付ける)

・気分が上がるもの、自分が向かっていきたい理想のイメージ等を置く

集中したいとき

1) 集中できる仕掛けを環境を作る

・人に見られない作業場所を作る

・デスクは入り口から遠い位置に、入り口に向かって座る

・人に見られないよう、衝立・植物を置く

・情報を減らす

・動くものを視界に入れない

・部屋の中の色味を揃える

・デスクの前に衝立を置く

2) 適度にリフレッシュできる環境を作る

・緑・景色

・緑視率が10~15%になるように緑を取り入れる

・景色のよい窓前に机を置く

・光環境

・勉強・仕事は日中の明るい時間か青白い光の下で行う

・場所を変える

・勉強・仕事に集中する特定の場所を決める

・気分転換ば場所を変えて、集中する場所ではダラダラしない

・クリエイティブな作業は解放感のある空間、タスク作業は天井が低く小さな空間で

片付け

上記に部屋の情報量を減らす(片付け)を書いていたので、そのコツについて。忙しくなったりすると部屋が散らかったりしますよね。

そういったときは心が満たされていないサインなので、まず欲求を満たすことが大切です。

また、片付けるため(収納にものをしまうとか収納の位置とか)のアクションを減らして、片付けるためのアクション数を減らすのも重要です。

参考文献

・『ちょっと変えれば人生が変わる!部屋づくりの法則』高原 美由紀