人体解剖学の勉強+ドローイングを一年続けた結果、ボディビルの素晴らしさを知った話

※この記事は2022年に書いた文章をnoteにて2023年11月に公開してます。

2021年に「絵が硬い」と言われてから、そろそろクロッキーや人の体の描き方をきちんと練習すべきだと考え、取り組み始めました。

2022年は2021年に引き続き、人間の多様なポーズを描く勉強をしていました。しかし、あるところで、人体解剖学の知識の不足から、筋肉や骨格の描写で苦労することが多く、学び直しの必要性を痛感。

こんなことでは、アクションシーンを描くのに不安しかありません。

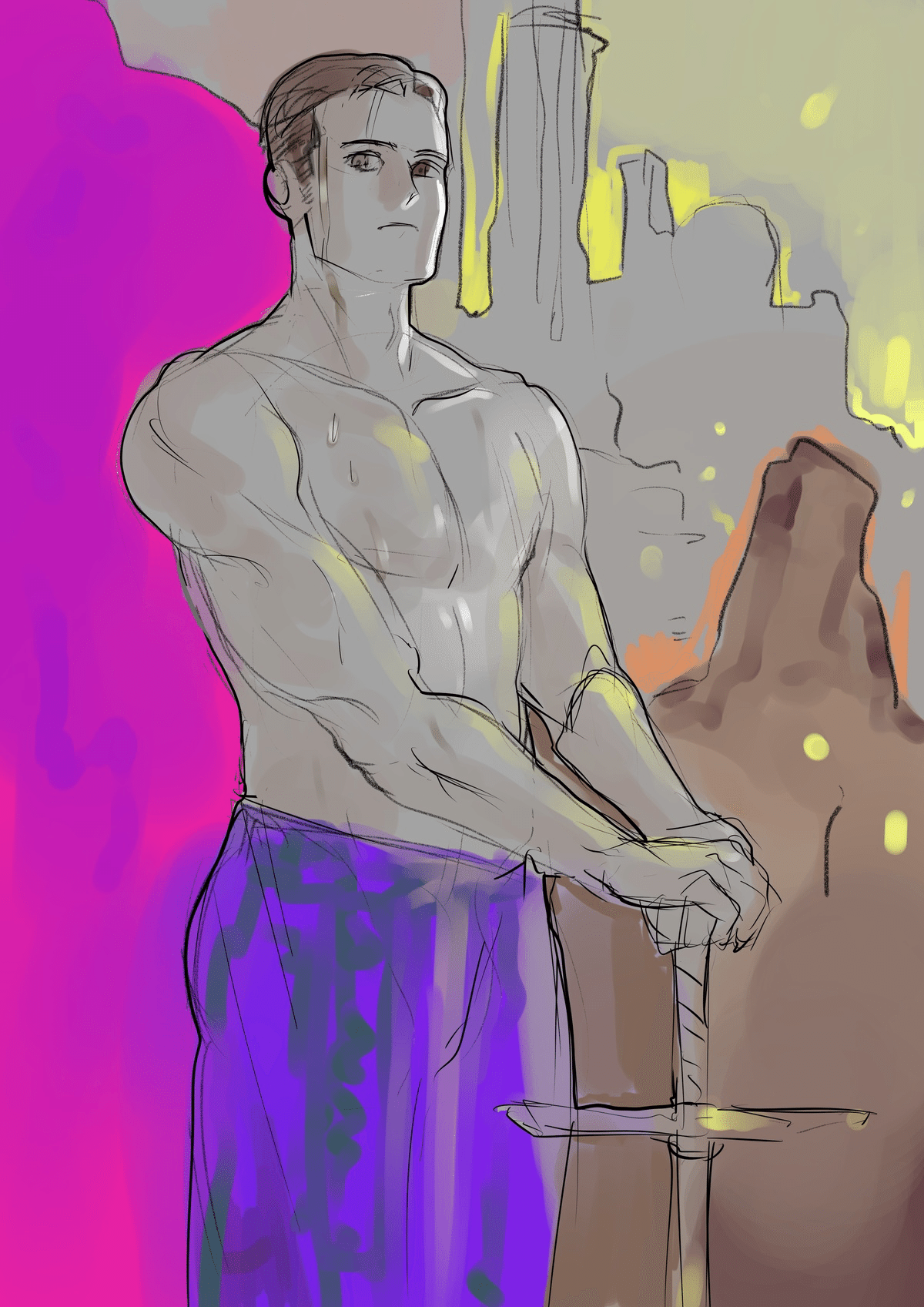

↑2021年に描いた絵。全てが曖昧…だから棒立ちしか描けない…

そこで、以下の方法で人体解剖学の勉強をしました。

時間の捻出法は主に朝活です。

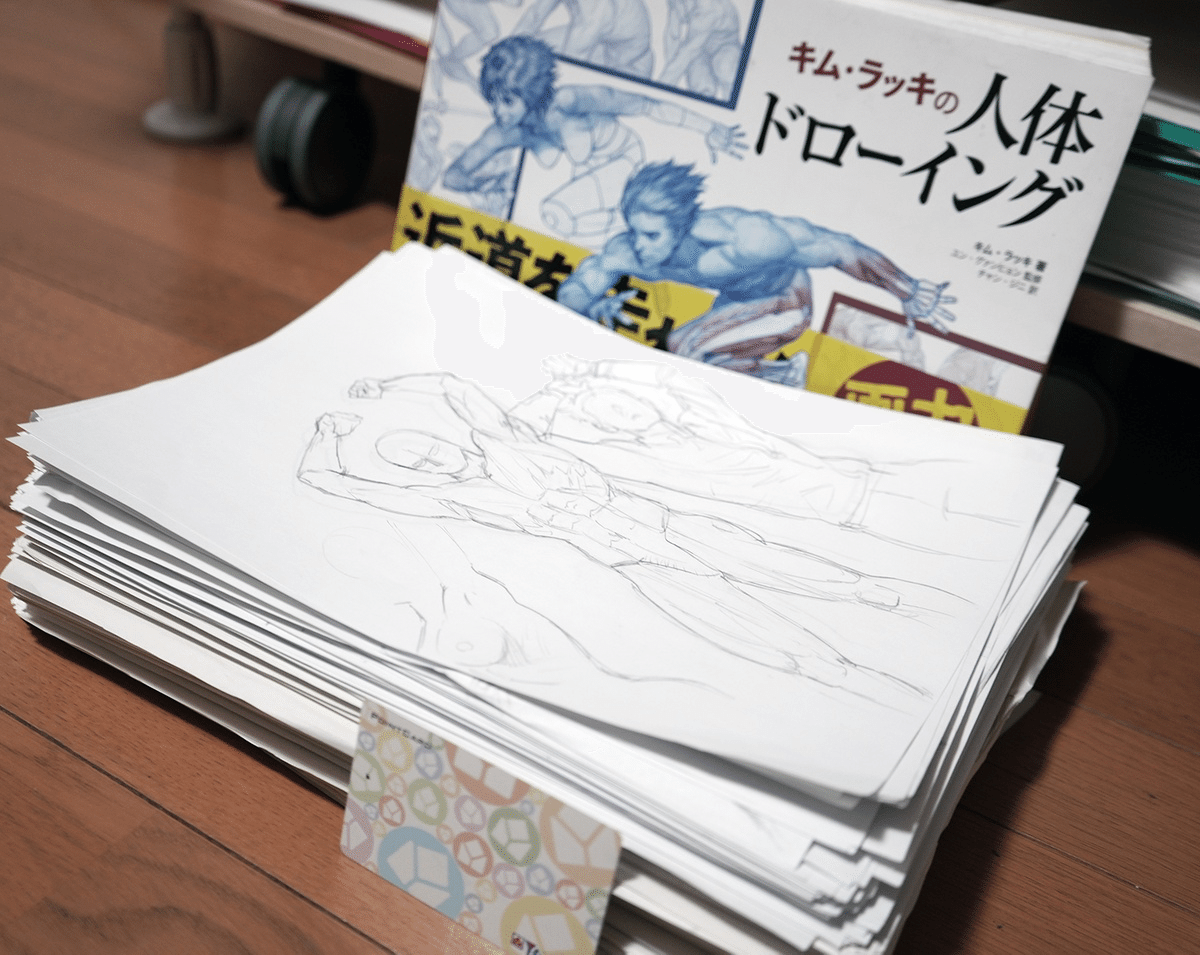

1キム・ラッキの人体ドローイングを模写

昨年からのクロッキーと合わせて、かなりのボリュームになりました。

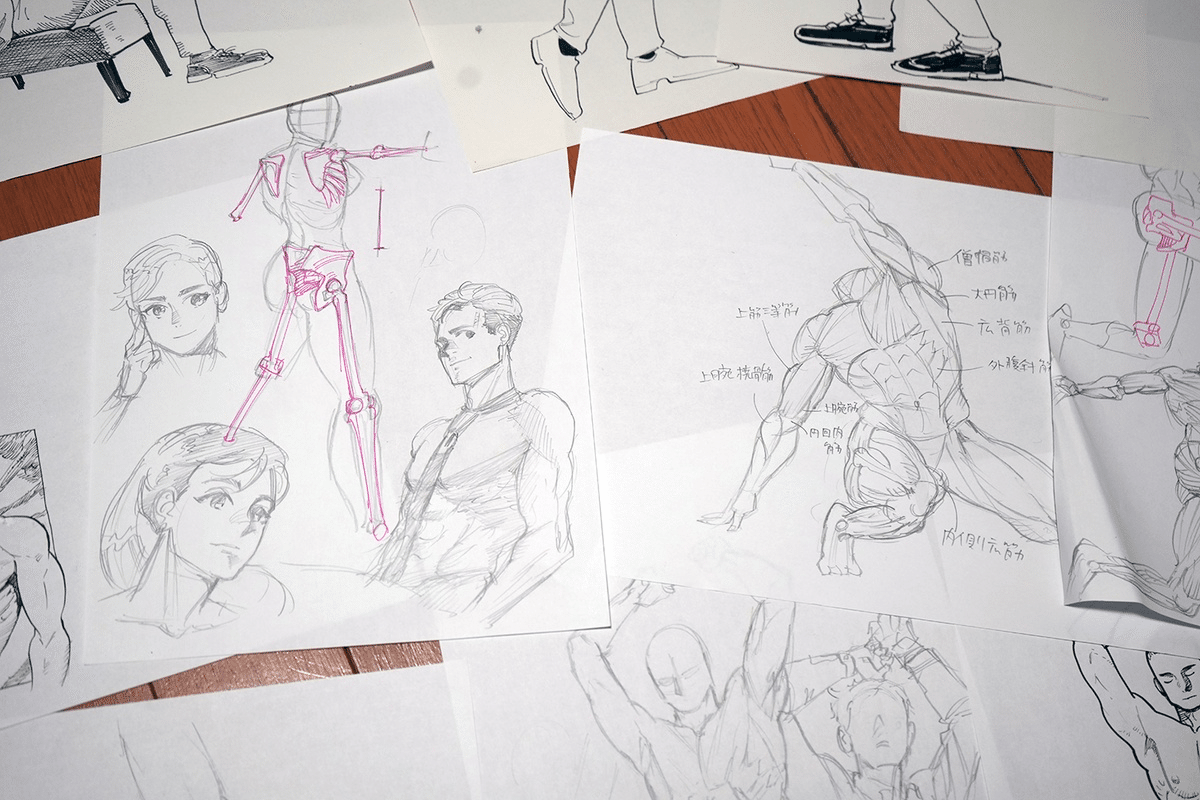

2 模写した内容を踏まえ、必ずオリジナルのポーズを自分でも描く

模写したポーズにアレンジを加えたもの、別角度から描いたもの、男性のポーズを女性に変換、などを行い、理解を深めました。必要な場合は自撮りなども行い、骨格や筋肉の位置関係を確認しました。

3バズーカ岡田先生の「世界一細かすぎる筋トレの教科書」で描いた部分の鍛え方、役割を確認

日体大教授で現役ボディビルダーの岡田隆先生が執筆した、図鑑の体裁をとった筋トレ指南書。こちらでどの筋肉をどのように鍛えるのか、筋肉がどのように骨についているのかを改めて確認します。

物理学者ファインマンは、一つの物理法則について、二つの全く違った事象から説明できたとき、それは正確な一般原理であるというような言い方をしていたと記憶しています。

https://www.ccs.tsukuba.ac.jp/pr170926/

("we know of no other place in physics where such a simple and accurate general principle requires for its real understanding an analysis in terms of two different phenomena")

美術と運動生理学、全く別のアプローチから一つのものを理解することで、ぐっと解像度が上がります。

4自分でも筋トレしてみる

これは、描きたいポーズの自撮りをしたり、実際に同じ動作をしてみることの延長です。特に大円筋や広背筋など、自分では観察しにくく、肩甲骨と連動しているような筋肉の動きを理解するのに役立ちました。

それまで図鑑を眺めても、どのように動くのか、全く理解できなかった筋肉の動きも、実際に自分で動かすことで、ストンと腑に落ちるようになりました。

都市部の自治体であれば、公共の体育館などで一回数百円で利用できるスポーツジムが大体はあります。

格安スポーツ施設マップ

www.e-kinniku.net

https://www.e-kinniku.net/public.html

私もそうした施設に通って、実際に自分でマシンやダンベルで「世界一細かすぎる筋トレの教科書」などを参考に筋肉を鍛えていきました。

ダイエットもしていたので、筋トレは必要なことでもありちょうどよかったです。

おかげで筋肉がついて、体にメリハリがついたので、自分の自撮り素材としての使い易さが上がりました。

こうした活動を続けた結果、かなり人間の体を描くことが楽になりました。

何事も続けてみるものだなと思った次第です。

人体の描き方に関する勉強は、今後も思い出したおりにやっていきたいと思います。

まだまだ自分の中では解決したい絵の課題は多いので、構図の取り方や線の選び方など、絵づくりの部分が今後の課題かな、という風にも思っています。

感想 筋トレと絵は似ている

この活動を続ける中で、ボディビルダー達の世界を知ることになりました。参考にしたバズーカ岡田さんが現役ボディビルダーであることが大きいです。それに、最近はなかやまきんにくんなど、ボディビルダーのタレントも活躍して目にすることが増えたこともあります。

岡田先生も、きんにくんも、他人と自分を比べ過ぎない、評価を他人に委ねないことが大事だと繰り返し述べています。ボディビルのような、生まれ持った体質や筋肉の形、身長などがどうしても関係する競技だからこそ、自分の中で軸を持つことが大切になってくるのだと思います。

https://www.instagram.com/p/Cjh2oc8vsLt/?utm_source=ig_web_copy_link

自分を責めない、他人と比べ過ぎない、評価を他人に委ねない…これって全部、絵などの作家活動に言えることじゃないかと思いました。

ボディビルも日本の大会では賞金が出ないのですが、絵も大抵の作家は持ち出しでやっています(私も含め)。そんな活動だからこそ、向き合い方が似ているのかもしれません。

筋トレも続けていないと筋力が萎んでいきますが、絵も、描いていないと手の動きが鈍っていくのです。

そんな中、今年の日本ボディビル選手権で優勝した相澤隼人選手が、優勝したのも関わらず、「筋肉を成長させることができなかった」と悔し泣きをしたことも報じられました。外部的な評価ではなく、自分の中での軸が大切というボディビルの世界をよく物語るエピソードだと感じました。

これって作家もそうなんだよな〜と。

どんなに売れていても自分の中では不満足だったり、逆に全く売れていなくても、過去最高に良い線が引けたら有頂天だったり。

フィットネス系のボディビルと引きこもり系のお絵描きでも、コツコツ続ける活動という部分で、意外にも精神的に通じるものがあり、選手の生き様や言葉から得られるものがたくさんあるなと思いました。そういう世界に出会えたことも、今回の絵の勉強の大きな収穫でした。

それにしても、ボディビルダーのポージングってかっこいいですね。