三つの大学論:その誤解と幻想(1)

「コロナ時代の大学論」をはじめるにあたって、大学を取り巻く「空気」についてお話します。いま、社会から大学に向けられるまなざしには厳しいものがあります。そして、声の大きい評論家・知識人の発言や影響力のある産業界の意見がクローズアップされると、それに影響された発言も多くなります。たとえば、「大学が多すぎる」からはじまって「大学教育は社会のニーズに対応していない」「文系学部は役に立たないから不要だ」、挙句の果てには「大学自体が不要だ」などという意見まであります。

もちろん、大学人が猛省しなければならないことも多くありますが、そこまで一方的に袋叩きにあう筋合いもありません。そこで、大学教育に関する世間の意見を下記の三つに分類し、簡単にコメントしておきます。なお、詳細は『大学論の誤解と幻想』の序章「大学論を語るまえに」をお読みください。

◆大学過剰論――大学が多すぎる(今回)

◆大学無用論――大学は役に立たない(次回)

◆大学不要論――大学はいらない(次々回)

◆大学過剰論――大学が多すぎる

大学過剰論の代表的な意見は二つあります。ひとつは、「少子化」に着目したもので、「18歳人口が減少しているのに、大学が増え続けていることがおかしい」「大学が乱立するなかで、経営不振に陥る大学がでてくることが問題だ」という意見です。もうひとつは、「大学の質」に着目し、「大学が多すぎるから質が低下している」という意見です。

これらの意見に対するコメントを先取りすると、次のようになります。

・文科省が新設大学を認可し続けた結果、大学数が増加した。

・18歳人口が減少するなか、大学の倒産があまり目立たなかったのは、大学進学率が増加したからである。

・大学進学率を押し上げたひとつの要因は、奨学金の受給率の増加である。

・「大学の質」は「学生の質」(学生の学力低下)と「教育の質」(教育内容の水準)に分けて考える必要があり、両者は表裏一体である。

・「大学の質」の低下が深刻なのは、経営を維持するために学力が低い学生を受け入れている大学において、教員が学問以前の基礎学力に注力せざるをえない場合である。

・学生の学力低下について、あたかも大学教育の問題であるかのように論じられることが多いが、その問題の根源は高校までの教育にある。

・大学の数を減らせば「大学の質」が向上するという単純な問題ではない。

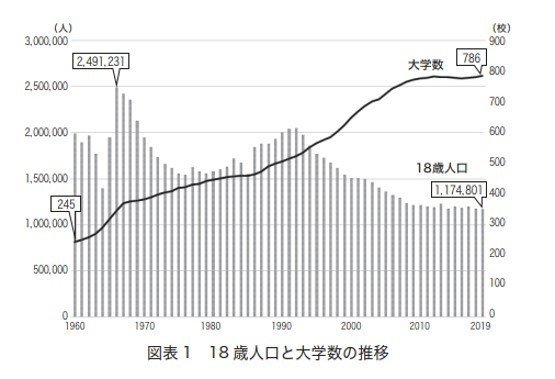

18歳人口については、1992年の205万人をピークに減少し続けることは早くから予測されていました。しかし、文科省は新設大学を認可し続けた結果、1990年に507校だったものが2019年には786校にまで増加しています。

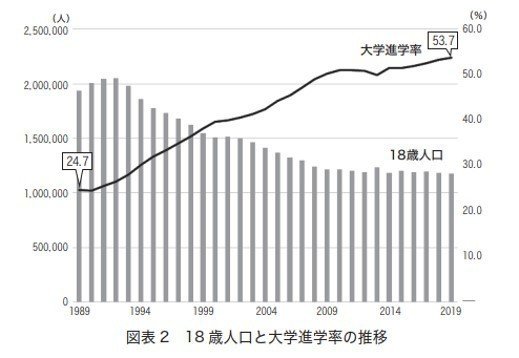

図表1に示すように、18歳人口の減少と大学数の増加をみれば、大学がもっと倒産してもおかしくないはずですが、現実にはそうなっていません。その理由のひとつは、大学進学率の増加です(図表2)。二人に一人が大学に進学するようになると、18歳人口減少に対する大学側の危機感もかなり鈍化したといえます。

このような大学進学率の増加を促したひとつの要因として、日本学生支援機構(JASSO)をはじめとする奨学金の受給率が増加したことがあげられます。1990年代には、四人に一人の受給率だったものが、2010年以降、二人の一人程度の受給率に増加しています。このことは、財政的な理由から大学進学をあきらめていた高校生も、大学に進学しやすくなったことを意味します。ただし、JASSOの奨学金は、「奨学金」という名の返済義務のある「教育ローン」であることを認識しておく必要があります。

さて、「大学の質」については、「学生の質」と「教育の質」について分けて考える必要があります。「学生の質」については、岡部恒治氏らの『分数ができな大学生』(1999年)や『小数ができない大学生』(2000)などを通じて、大学生の学力が低下しているという論調がひろがりました。一方、「教育の質」については、大学の名に値する内容を教えているのか、という「教育内容の水準」が問われています。そこで思い出すのが、教育内容が大学の教育水準ではないとして、文科省から改善要求された大学の事例です。具体的には、英語の「be動詞」や英文法など、本来は中学校で学習する内容を大学で教えていた例です。このような極端な事例を拡大解釈して、大学全般に質が低下していると考える人もいますが、それは誤解です。

「学生の質」(学生の学力低下)と「教育の質」(教育内容の水準)は表裏一体です。入学難易度(偏差値)の低い大学では、経営を維持するために、学力の低い学生も入学させなければなりません。そうなると、かつては大学に進学することができなかった学力層の学生も入学してきます。教員は、学問以前の基礎学力の育成に注力せざるをえなくなり、その結果、「大学の教育水準ではない」とみられるような教育をすることになります。

誤解のないように付け加えておきますが、大学が門戸を開くことは決して悪いことではありません。たとえ学力が低い学生を受け入れても、大学がさまざまな学びの機会を提供し、なんらかのかたちで成長させる教育力がある大学もあります。問題なのは、〈学力の低い学生を受け入れる→基礎学力の育成に注力する→大学が学力の低い学生の受け皿になる→学力の低い学生を受け入れる〉という悪循環に陥る場合です。

英語の「be動詞」を教えていた大学も、最初はそれでもしかたがないと思いますし、入学させた以上、学生の教育に責任をもつという意味では評価できます。しかし、重要なのは、そこから学生をどれだけ成長させたかということです。

さて、学生の学力低下について、あたかも大学教育の問題であるかのように論じられることが多いですが、よく考えてみると、生徒を大学に送り出すのは高校です。その意味では、高校の教育の質についても、あらためて問われるべきでしょう。もちろん、生徒を受け入れるのは大学の責任ですが。

最後に、大学の数を減らせば問題は解決するのか、ということについてふれておきます。

「大学が多い=大学の質の低下」という図式は、無批判に受け入れられる傾向があります。しかし、大学の数を減らしたところで、大学の質が向上するという保証はありません。というのも、量(大学の数)と質(大学の質)の関係は、「量が増えれば質が低下する」あるいは「量が減れば質が向上する」といった単純な構造ではないからです。質に影響をおよぼす要素(変数)は多様かつ複雑です。

とはいえ日本の教育政策は、財務省の意向をうけてか、大学数の削減に向かっています。2012年8月に出された中央教育審議会の答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて」では、「高等教育の規模を縮小することは、必要な数の労働力人口が確保できず、我が国の社会経済の停滞、萎縮につながる」と書かれています。つまり、大学の数を減らすことは得策ではない、ということです。

ところが、2018年11月に出された答申「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」では、手のひらをかえすように、「教育の質の維持向上という観点からの規模の適正化」という文言が登場します。さらには、「大学等連携推進法人制度(仮称)」なるものも検討課題としてあげられています。この制度は、「国公私立の枠組みを超えた連携の仕組み」と穏やかに表現されていますが、その正体は「国公私立の枠組みを超えて大学の再編・統合を円滑に行えるようにする仕組み」のことです。「規模の適正化」といいますが、何をもって「適正」とするかは、そう簡単に決められるものではないでしょう。また、かりに大学進学率が50%程度で推移し、大学の数がかなり減少したとしても、大学に進学する高校生の学力が、全体として飛躍的に向上すると期待するのは難しいでしょう。さらに、生き残った大学の教育力が高いという保証もありません。ということは、量(大学の数)と質(大学の質)の関係をめぐる複雑な問題は、そう簡単には解決しないということになります。