里都まち♡なかいわいがやサロンレポートvol.4|これからの公共施設の話をしよう

9月14日(土)の「里都まち♡なかいわいがやサロン」第4回テーマは、「視察先の職員を招いて先進事例から学ぼう」。第2回で視察した「瑞穂町図書館」の司書 西村優子さんを講師にお招きしました。瑞穂町図書館を先例に、町民との対話(ワークショップ)を通じて築かれた公共施設のあり方を学びます。後半のわいがやタイムでは、中井町にあらたに建つ生涯学習施設の基本計画に盛り込みたいことを参加者が話し合いました。

評価されたのは建物そのものではなく対話の道のり

「わいがやサロン」第4回の講師は、東京都西多摩郡瑞穂町にある「瑞穂町図書館」司書の西村優子さん。瑞穂町図書館は、居心地の良さを追求したデザインと、過ごし方に制限を設けないユニークな運営で知られています。第2回わいがやサロンでも視察先となったこの場所。視察に参加できなかった人に向けて、あらためてこの図書館のコンセプトや、それまでの道のりを西村さんがシェアします。

瑞穂町図書館は1973年に建てられました。施設の経年劣化による部分的な増改築を2019年に決定し、その3年後にリニューアルオープンしました。リニューアルまでには、「わいがやサロン」のように町民の声を聞くワークショップが2019年と2021年に複数回行われていました。

2021年といえば、新型コロナウイルス感染症の流行中。開催していいものかどうか迷ったと言う西村さん。それでも、「本当にやってよかった」と当時のことを振り返ります。

「本や人とゆるやかにつながり、自分の居場所と感じられる図書館」という特徴的な図書館コンセプトはワークショップを経て生まれました。西村さんは「これがあることで、職員やみんなが実現のためにできることを考えられた」とその大切さを強調します。

メインコンセプトを達成するために取り入れられたのが、禁止事項を設けないというユニークな運営方針。これは「おしゃべりがしたい」「飲食ができたらいい」という住民からの意見が多くあったからでした。

一方で、「なんでもアリ」にならない工夫も。「誰もが利用しやすい場所であるために わたしにできることはなんだろう」と卓上ポップなどで来館者に問いかけ、他の来館者への配慮を求めています。西村さん曰く、「リニューアルから2年経っても図書館内で本がひどく汚損したケースはまだ発生していない」のだとか。当時、飲食可能ルールには拒否反応もあったそうですが、アイデアひとつでいろんな人が心地良い空間を実現できるのだとわかります。

リニューアルオープン以降、瑞穂町図書館の来館者数はグッと増えたと言う西村さん。特に小学生や小さな子どもを連れた方、遠方から訪れていると思われる人が増えているそうで、西村さんは景色の変化を実感しているそうです。

瑞穂町図書館は現在、子どもの読書意欲を高める優れた取り組みで文部科学大臣からの表彰を受けたり、耐震改修優秀建築賞を受賞したり、さらにはグッドデザイン賞も受賞。しかし、西村さんはあくまでも図書館ができるまでの道のりが大事だったと強調しました。

「建物がいいだけではこんな賞はいただけない。改修にあたって、どのような対話をみんなでつくりあげてきたかが重視されています。だから、このわいがやサロンもすごく大事だと思っています」

レクチャーは西村さんのあたたかなエールで締めくくられました。

対話から見えた「公共施設」のあり方と考え方

西村さんのレクチャーの後は質疑応答の時間です。さっそく数人が手を挙げました。

中には、鋭い質問を西村さんに投げかける人もいます。その言葉の裏には、町への思いや施設への期待があるようにみえます。

「中井町は高齢者が多く、若い人や子どもが減っていくばかり。私はそこをとても心配しているのですが、図書館や施設をつくって本当に成功するんでしょうか?」

西村さんは「瑞穂町の人口割合も中井町とほぼ同じ」と切り出し、こう続けます。

「成功するかどうかは皆さんの力にかかっていると思います。ただ、図書館が新しくなって、瑞穂町に越してきてくれた方も実際にいます。また、瑞穂町に普通高校がないために、進学を機に町の図書館に来なくなる子もいたのですが、今はそういった子たちが戻ってくる。中井町は複合施設になると思いますが、よい施設は人を呼び込む起爆剤になりえます」

「図書館は防災拠点にもならないですよね」という続けざまの質問にも、西村さんは瑞穂町図書館や公共施設の可能性を伝えました。「高齢者や障がいのある方、ペットをお連れの方など、いろんな方がいますよね。それぞれの人が必要とする空間の一種として瑞穂町図書館が使われる可能性はあるかもしれません」

ここで、わいがやサロンのファシリテーションを務めるアカデミック・リソース・ガイド株式会社(arg)の岡本真さんも補足します。

「あくまでも私たちが中井町につくるのは『生涯学習施設』。公民館や図書館、劇場など、今ここでできている活動ができることは最低限の条件。最近は図書館でも避難所になる例がみられます。『公民館』や『図書館』などと区別せずに、心地のいい場所をつくるよう考える時代になってきていますよ」

いつかここを思い出して

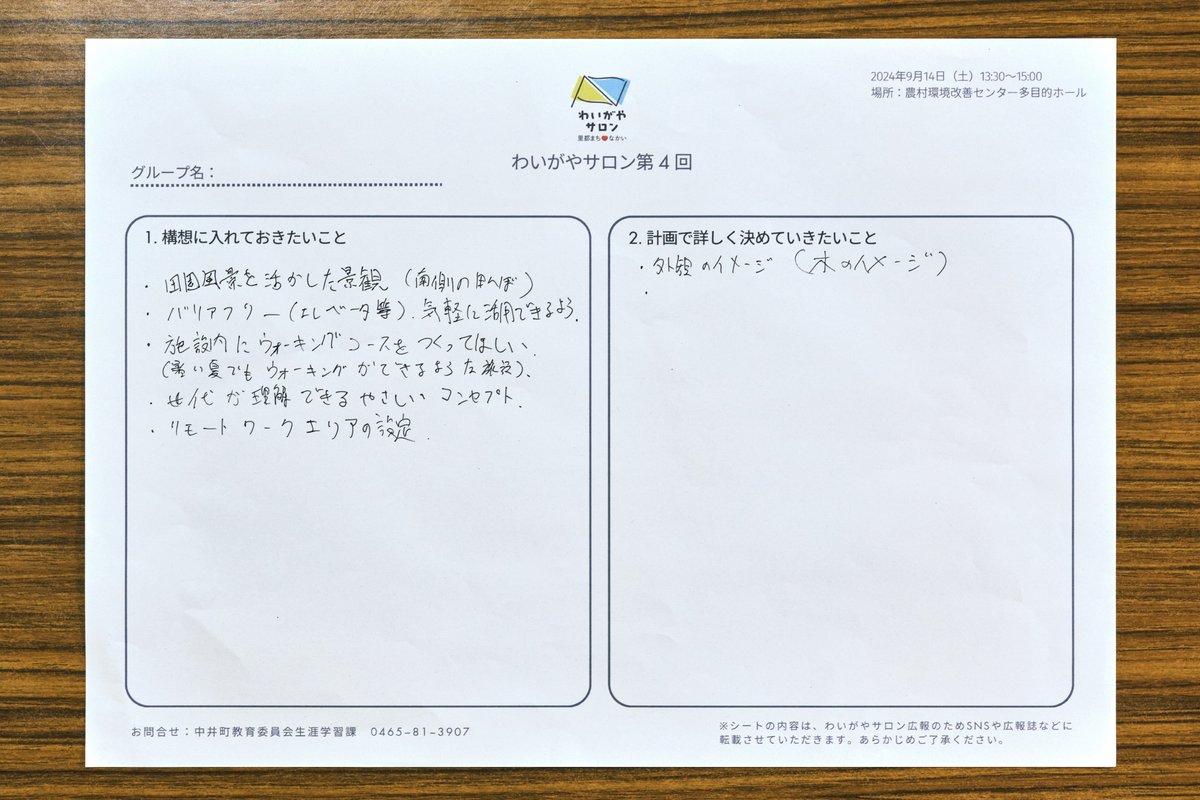

緊張感ある対話が続いたものの、「みんなが集まれる場所を」という最終目標は同じ。ここからのわいがやタイムでは、あらたな生涯学習施設の「基本構想に入れておきたいこと」、「計画で詳しく決めていきたいこと」を話し合い、A3のシートに書き込んでいきます。おしゃべりの間、西村さんや岡本さん、町長の戸村さんも各テーブルの様子をうかがって周りました。

ある女性が「図書館に来た子どもたちはちゃんと本に興味をもってくれますか?」と西村さんに問いかけました。町の未来を見据えるような、西村さんの答えが印象的でした。

「いいんですよ、漫画だけを読みに来ても。『図書館に行った』という記憶があれば、学生や親になって本が必要なときに戻って来てくれるかも。いつか瑞穂町図書館を思い出してくれればいいって思っているんです」

わいがやタイムが終了して、各テーブルの意見を聞く時間に。あるテーブルからは、「日本語が分からなくても使えるように、言葉の壁を解決できる仕組みがほしい」という、町民の多様性を慮る意見が上がりました。ほかにもコンサートホールや体育館、健康増進のための屋内ウォーキングコース、リモートワークスペースなど、各々の過ごしたい居場所のイメージや、やりたいことが共有されていきます。

今日は、zoomをつないで参加した人の意見も町長が代読しました。「やっぱり『できることの中身』が大事。子どもには学びを、現役世代にはリスキリングを、高齢の方には趣味や教養を深める場所がほしい。あと、場所が離れていても関われるような、そんなネットワークもほしいです」

「みんなの居場所」をつくったキーパーソンである西村さんから、おさらいのように再び生涯学習施設へのヒントを学んだ第4回。あらためて、今まで重ねてきた対話プロセスの大切さを学ぶことができました。

次回は10月20日(日)、中井中央公園で行われる「美・緑なかいフェスティバル2024」で、基本計画へのアイデア投票を行います。次回のわいがやサロンで会いましょう。

次回開催概要

5回目:「美・緑なかいフェスティバル内でアイデア投票を行います」

日時:10月20日(日)10:00〜15:00

場所:中井中央公園

最新の情報は、中井町のホームページやSNSをご覧ください。

中井町公式Instagramアカウント

https://www.instagram.com/nakai_town/

取材・文:中尾江利(株式会社ボイズ)

撮影:菅原康太

参加者が各テーブルメンバーで記入したA3用紙を以下に公開! 今後の議論の参考にご覧ください。