算数・数学は非日常のワクワクを与えてくれる不思議な体験。

日常と算数・数学

日常で方程式を立てることって、まー、ないですよね。

方程式が出てきてそれを解く、というのは、ある意味ではちょっと日常とズレたことをやっているのでは?とも思いたくなります。

勉強したことが日常にフィードバックされたとき、勉強して良かったと実感できるものですから。

例えば、社会なら

歴史上の人物○○が、この状況では△△な対応をしていたな!よし、我が輩も真似してみようか。とか、

理科なら

肝臓の役目を知っただけで、明日から酒をよそうか(注、お父さんお母さんに対してですよ^_^)とか、

国語なら

和歌を習って、百人一首の意味が多少なりとも分かって昔の人の気持ちと通じるものがあって嬉しい気持ちになるとか。

ですが、算数・数学では?

三角錐の体積の求め方を習ったので、三角錐を探してその体積を求めてみました。。。で?どういう気持ちになるのでしょうか?できたから嬉しいってのはあると思いますが。

こうしてみると、算数・数学教育というのは飛び抜けて好き嫌いに依存しちゃうのでは?と思いたくなりますよね。

しかし、待った!

三角錐の体積は、同じ底面積と高さの「三角柱」の体積の1/3なんですが、それって、実に不思議ではないでしょうか?

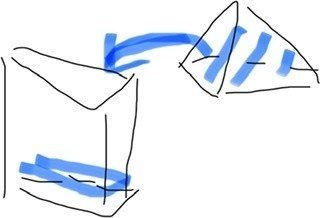

そこで思い出すのが、昔受けた中学校の授業。先生が水を使って、三角錐に入れた水を三角柱に流し入れるという実験?をしてくれたのです。

ちょうど、本当に、きっかり3回分入ったのには、エッ?!と感動してしまいました。鮮明に覚えています。

1回分ではないけど、さすがに3回分も入らないだろうー、と思っていたら、ピッタリ入りきったのですからビビリました。

高校になると積分を習って、その1/3の出所が計算でわかるようになるのですが、そのときも、なにー!それをはやく言ってくれよー!と、やっぱり面白く奥が深いなーと思ったものです。

振り返って

算数・数学は日常とはちょっとどころかだいぶかけ離れた分野です。が、人間が考えてきたことを追体験している、という意味では他のどの分野も凌駕している感じがします。

自分の頭を使って再現できる素晴らしい分野です。

けれども計算が違うからバツ、とか、ちっとも分からない問題を、しかも興味も持てないままやらされてばかりだとやる気も失せます。

ただやみくもに1/3かけるんだよ、だったら、私もここまで興味を持てなかったでしょう。

三角錐の実験一つとっても、学校の授業のやり方次第でこんなに興味を駆り立てられるものなのですから、算数・数学教育はとても大事だし工夫が必要なのだと思います。

という訳で、算数・数学に興味を持てるような、その不思議さを伝えられる教材を作ったり、教えるのを仕事の中心にしたいと張り切っているこの頃です^_^

何かアドバイス頂けたら最高に嬉しいです。