“誰のために生きる?誰のために生きるのだろう?” -2022.6.23. DIR EN GREY at Zepp Fukuoka-

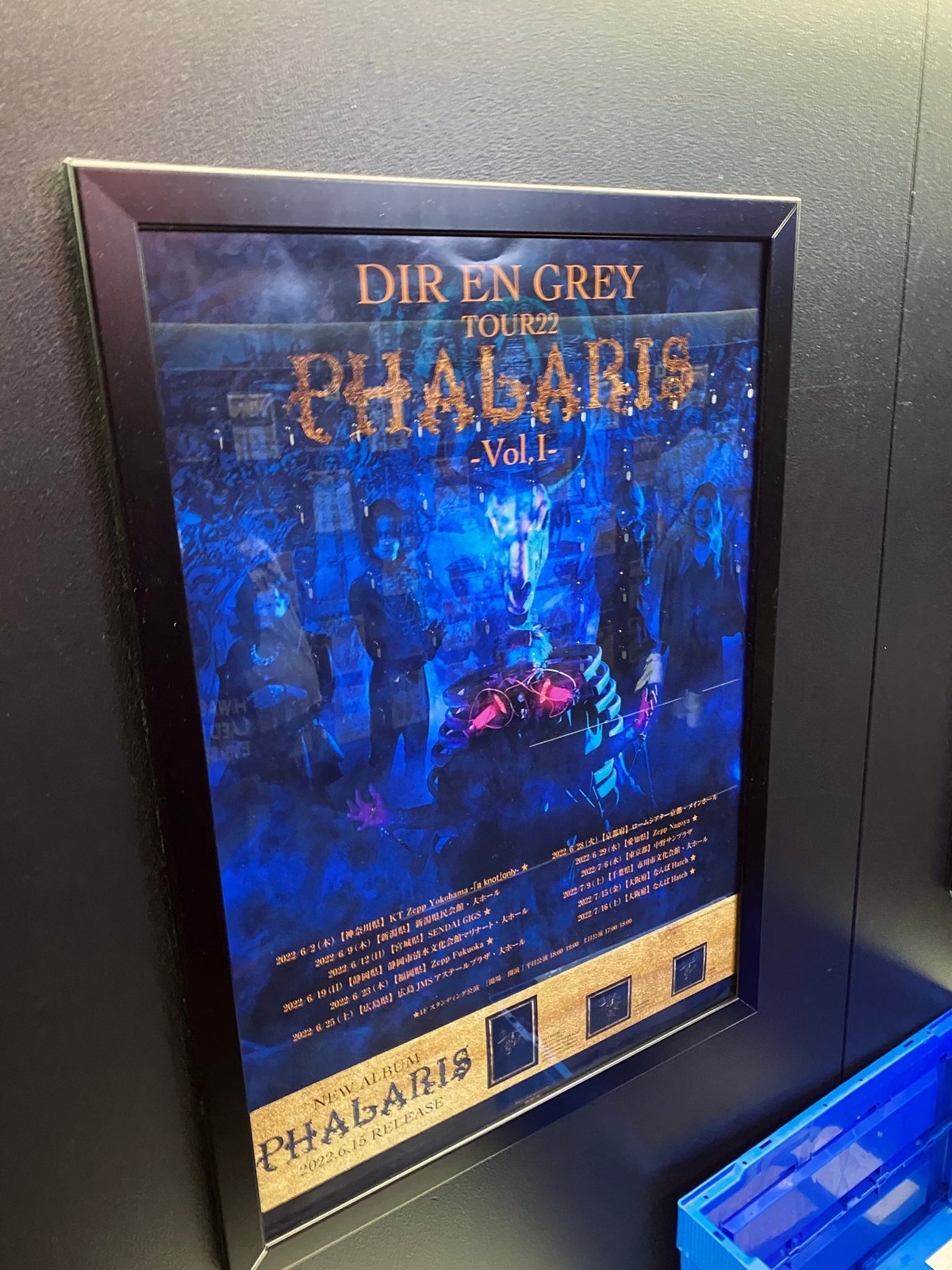

今年6月15日、DIR EN GREYが3年9ヶ月ぶりのニューアルバム“PHALARIS”をリリースし、その前後を跨いで全国ツアー“TOUR 22 PHALARIS -Vol.1-”を開催した。

自分は6/23のZepp Fukuoka公演に参加したが、14年に及ぶDIR EN GREYのファン人生において最高を更新する内容のライブであったことを記したい。

あの場に居合わせた他のオーディエンスたちやメンバー自身があの日の内容をどう受け止めているかはわからないが、少なくとも自分にとっては、自分の感受性が完璧に彼らの意図する表現を受け止められた自負があり、あらゆる面で圧倒的なライブだったのだ。

尚、この文は自分の心象記録が中心で、そこにPHALARISというアルバムの現在の見解、ライブ当日の感想を交えていくものであって、所謂ライブレポートとしての役割は果たしていないと思われる。そこをご了承の上、物好きな方は約一万字お付き合いいただきたい。

自分にとってのDIR EN GREY

自分がDIR EN GREYから受けている影響の大きさについて、この記事で自分の文章を初めて読む方々へ伝えておくために軽く触れておく。

高校2年で人間関係の縺れからうつ病・不登校状態になり始めた頃、“GLASS SKIN”という曲で彼らと出会い、その表現にシンパシーを感じ、その直後リリースされた名盤“UROBOROS”が人生を延命させてくれた大きな存在となる。

その後ライブにも通い出し、少し離れる時期もありつつも基本的にリアルタイムで彼らの歩みを追いかけてきた。GRAPEVINEと並んで、現在30歳に至った自分の人生の半分の間聴き続け、気づけば通ったライブの本数が最多となっているアーティスト。如何なる人生の岐路においても、そこにDIR EN GREYの音楽が傍に在った。

自身もボーカリスト・コンポーザーとして音楽活動をしているが、上記のオリジナル曲でも(自分でもあからさまだと自覚している)DIR EN GREYからの影響を感じてもらえると思う。特に京のボーカリゼーション・薫の作曲センスはいわずもがな。

コロナ禍以前のライブも1年ほど参加できなかった飢餓感の中、21年に開催されたツアー“DESPERATE”で2年以上ぶりに観たDIR EN GREYのライブには“帰ってくるべき場所に帰った安堵感”と“他バンドにない唯一無二の圧倒的存在感”があり打ち震えた。そしてそこから8ヶ月が経ち、新アルバムがリリースされた。

新アルバム“PHALARIS”に対する自分の見解

最初に正直に書くが、このアルバム、SNS上で感想を目にする限り否定的な意見も多い。その理由として「真新しさがない」「激しいけど、振り切れた印象がなく中途半端」といったニュアンスが散見される。

自分自身、最初一周聴いた時「フックとなる場面が少ない」「ここ数枚のアルバムで既に聴かれた曲調と同じものが多く、新鮮さに欠ける」という印象が正直なところだった。

しかし視点を変えて何度か聴き直してみる。自分自身も今は音楽活動するコンポーザーの身、その目線からであれば彼らが今作で何を目指したか、そしてその面白さが見えてくる気がした

上記のリンク先記事には、メインコンポーザーである薫の創作への哲学がわかりやすく表れているので参考にしていただきたい。

記事の中にあるように、これだけ「これまでにない表現を」と過去の自分たちを否定して進むことに拘って、拘りのあまり制作に時間を掛けまくり、クリエイトすることの悩みと真摯に向き合ってきたバンドである。そんな彼らのことだ、安易な妥協ではなく、敢えてこうした作品を作った意図があるはずである。

そして何より、これだけいつも冷静にモノを語るリーダー薫が今回はっきりとこう言う。「これが最後になっても後悔しないモノ」「後年振り返った時、PHALARIS以前と以降と言われる決定打を作りたかった」と、出来に自信を覗かせている。

そこで自分はこのアルバムでDIR EN GREYが目指した方向が見えてきた。これは「敢えてDIR EN GREYが過去に生み出してきた名曲たちのモチーフを再構築して生み出した、新曲たちによるベストアルバム」なのではないかと。

例えば一曲目の“Schadenfreude”は、前作のアルバムの長尺曲“絶縁体”と同じ、じっくりと高めていくヘヴィグルーヴと静けさの対比によるプログレ曲の匂いがする

ブラックメタル的なブラストビートのアプローチに目が行きがちなリード曲“The Perfume of Sins”は、実際はARCHE収録の“咀嚼”と同じ蜷局を撒くようなミドルテンポのヘヴィグルーヴから“鱗”のクラシカルな旋律による疾走感というマッチアップを踏襲しているように感じる。

また“響”は“濤声”に代表されるようなDie節前回のアルペジオバラードだし、最終曲“カムイ”の大仰的なイントロは“Followers”の別の世界線のようにも思える。

といった具合に、あからさまに過去の曲の流用に思えるようなことをやっているわけだが、これをネタ切れと断定するのはあまりにも早計ではないか?

自分はPHALARISを“DIR EN GREYが敢えてDIR EN GREYらしいとされる要素を真っ直ぐ肯定すること、自分達の得意技だけを追求した”アルバムであり、最早“真新しくなければいけない”という呪縛さえも捨て去った、潔さに満ちたアルバムだと解釈した。

PHALARIS収録曲がライブにおいて発揮する力

彼らが何のために先述したような方向性に取り組んだか、それは言わずもがな「ライブで力を発揮できるアルバムにするため」である。コロナ禍以降のライブでは、これまで前提であったファンとのコールアンドレスポンスが成立せず、それありきで最高の熱量が生まれるDIR EN GREYにとっては、ライブ活動再開後もどこか歯痒いものがあったはずだ。

彼らの楽曲の幅の広さと表現力の豊かさを持ってすれば、「ファンとの一体感を生み出すライブ」ではなく「一方的に世界観を見せつけるショウ」のような展開も可能なはずである。

MACABREやWorld of Mercyといった長尺曲を筆頭に、ホールツアーで表現に特化した演奏を展開するのも、こうした状況下ならではの試みとして成立したはず(13年でのGHOULツアーでは、長尺曲のみ集めたセットリストでのライブを披露していたりする)。

DIR EN GREY TOUR2013 GHOUL-mazy- 新木場STUDIO COAST セットリスト 2013.10.18.

であるが、彼らはあくまでライブとしての熱量を生み出せる方向を目指したようである。PHALARIS収録曲の多くは現代のシーンに珍しいほどしっかりギターが主役のライブ感あふれるロックサウンドを貫いたストレートなモノとなっている。

そして一見複雑な印象を与えるSchadenfreudeをはじめとする長尺曲も、世界観を見せつけるというより体を動かしたくなるような迫力あるギターリフやリズムの嵐を繰り返すことでグルーヴしていて、ライブ然とした魅力がある。

そして、そのどの場面においても「潔いほどこれまでDIR EN GREYが得意としてきた」リズムパターンや音運びをふんだんに盛りこんでいて、ライブでの即効性の高さが強く見込まれる。

きっと、DIR EN GREYの演奏だけでライブとしての熱量がしっかりと成り立つし、いずれオーディエンスが声を出せる環境を取り戻した時、その力が更に覚醒するという構図が生まれている。勢いによる激しさではなく、威風堂々とした重さ、闇雲に打数を重ねるのでなく、じっくり高めた一打が重いという方向性だ。

正直言ってDIR EN GREYの新曲は、これまでリリースされた直後にライブで聴いてグッときたことはほとんどなかった。拘ったアレンジをライブでモノにするのに時間がかかるバンドだった印象。

しかしきっとツアーで初めて演奏されるPHALARIS曲は先述したような理由から、早いうちに凄まじい力を発揮するだろうと予想した。ライブでどのような照明で、メンバーの動きで、と言った視覚要素を想像しながら聴くと有機的な力を秘めている曲たちばかりなのである。その光景を想像して武者振るいしながらZepp Fukuokaのライブ当日を迎えた。

2022.6.23. Zepp Fukuoka①圧倒的オープニング

その予想は見事に的中した。アルバムと同じく“Shadenfreude”からライブはスタート。あまりに一曲目然とした曲なのでそもそも他の配置でどのような力を発揮するか想像できないが、スローにドゥーミーに温まり、しかし有機的に絡み合うギターの低音アルペジオとリズムワークが場を掌握していく様は聴き手の集中を引き付ける1曲目としての機能性の強さを物語る。

ハンドマイクでなくスタンドマイクに向かってねっとり絡むように歌う京(この日はノーメイク)の妖しげな声で、場は酩酊の空気を孕み始めたところ、途端に緊張を煽るように2ビートのドラムとギターのトレモロリフがぶち込まれアドレナリンが湧き出す。

そして“DUM SPIRO SPERO”~“THE UNRAVELING”期に多用していた、ミドルテンポでのDjent的な刻みのパートを含め、DIR EN GREYが得意としてきたリズムがジェットコースターのように次々と押し寄せてきて、静と動のパートを行き来して、緊張と緩和を繰り返す。

本来であれば同じパートが3回も出てくるのは普通ならしつこくなりそうなものだが、一音一音が快楽なほどグルーヴしているので、むしろこれくらいの回数やってほしいという気持ちになる。それほどミニマルミュージックとしての繰り返しの美学を成立させたヘヴィグルーヴが出来上がっていた。

先述したように、DIR EN GREYのライブでの新曲披露はこれまであまり期待できるモノではなかったが、Shadenfroideは既にライブとしての力を強く発揮している。これはやはり、彼らが得意とするリズムやリフワークを真っ向から採用している結果ではないだろうか。

とすれば、ライブをすることにおいてPHALARISの曲の方向性が正しいと言うことは、このたった1曲目の時点で証明されたようなものである。

2022.6.23. Zepp Fukuoka②DIR流横乗りグルーヴの選曲

そんなShadenfreudeでの万感のスタートに続いて、6/8拍子中心にアッパーな“Cerebrated Empty Howls”、地を這うベースラインを中心に進む“Phenomenon”、そして狂気的ながら体を揺らしたくなる“Midwife”など、7弦ギター5弦ベースならではのねっとりした横乗りのグルーヴ曲が前半を推し進めていく。

オーディエンスが声が出せない、速い曲で盛り上げることが難しい、というコロナ禍のライブにおいて、ライブの熱量を味わえる場面といえばやはり生演奏のグルーヴを体感し踊ることである。この辺りの選曲はその需要にピッタリマッチした、この状況下で最もライブ感を堪能できるものであると言える。

DIR EN GREYならではの不穏で危険な匂いを撒き散らしながら、長年の演奏で獲得したグルーヴにより、Shadenfreudeで温まった場内を更に面白いように掌握し揺らしていき頼もしかった。そしてその極め付けに“落ちたことのある空”で面白いように見事、1度目の昇天へ運んだ。

2022.6.23. Zepp Fukuoka③Perfume of Sinsの圧倒的な力

そしてPHALARISからこの日2曲目の披露、リード曲の“The Perfume of Sins”が始まった。先ほどまでの曲では音に合わせ体を揺らしていたものの、一旦動きを止め全神経を集中させて体全体で音を受けてみることにした。

この曲のイントロのブラストビートをはじめとするエクストリームな表現は、丸腰で真っ向から浴びることで、ライブにおいてどれほど強い機能を果たしているか確かめられると思ったからだ。

案の定。いや、想像を遥かに超えてその圧は凄まじかった。口を開けたまま塞ぐことを忘れてしまうほど、強烈な音の洪水を一心に受ける。そしてアウトロのスローなヘヴィリフの繰り返しに自然と頭を全力で振らされてしまう。

これまたとんでもないライブアンセムが生まれてしまったものだ。彼らがどうライブでこういった力を発揮するかを意図してこの曲を生み出したかを思うと、その手腕に感服する。あまりに圧巻な内容にこの時点で早くも涙が溢れてしまったほどである、「なんてすげぇんだ」と。

2022.6.23. Zepp Fukuoka④京の表現力が独壇場となる中盤のディープゾーン

“The Perfume of Sins”で1回目の圧倒的なピークを見せつけたにも関わらず、ライブの流れはここで気を許す事はなかった。むしろ本当に恐ろしいのはここからだった。

まず“mazohyst of decadance”。ある意味DIR EN GREYの「怖い・気味悪い」と言うパブリックイメージを一番わかりやすく表している曲と言える。ビジュアル系の中でも一際ダークでクリーピーな存在感を放っていたデビュー当時のDir en greyを象徴する、「人工中絶の苦しみ」という禁忌的なテーマを表現した20年以上前の曲だ。

2010年のライブ活動の時点で、現在の7弦ギターのアンサンブルによるリアレンジバージョンが披露されていたが、そこから12年経ってようやく、今作PHALARISのボーナストラックに再録バージョンが収録されたわけだが、長らく再録の音沙汰がなかったため「何故今なのか?」と思ったもの。しかし、このライブでの演奏であまりに腑に落ちるものがあった。

コロナ禍による閉鎖的空気、そしてこの社会の形では虐待的な空間にあっても益々被害が外に伝わることのない事件が沢山起きているであろうことは想像に難しくない。

リメイクバージョンの“mazohyst~”が何について歌っているかは、原曲より色々な状況に当てはまるように抽象的なニュアンスを感じるが、京はそういった「スポットの当たらない」誰かの痛みが憑依したかのようにこの上なく悍ましく、そして寂しさが充満した叫び声を聴かせる。そして、その目を背けたくなるほどのソレが、その誰かの痛みの大きさそのものなのだ。

更に“朧”が、公言されている通りの“かすみ”ではなく、実は“mazohyst~”の続編だったのでは…と言うほど見事な流れを生み(私を許してごめん、という歌詞が中絶した我が子へ言っているように聞こえてくる)、バラード曲ほど振り切った表現を見せるという京の真骨頂をこの日も発揮する。あまりに絶望的で悲しく、でも限りなく美しい。

そこに続くPHALARISからの3曲目の披露となる“響”が、寂しさを纏わせながらも切実な祈りのように僅かばかりでも光を見せ“Behind the vacant scene”と未来を抱かせる出口へ繋がる流れは、セットリストの流れとしてあまりにも絶妙だった。

このゾーンは京の表現の面目躍如ぶりと、深い暗闇に一点の光を描くような感動があり、DIR EN GREYのライブの魅力を物語る内容だった。

2022.6.23. Zepp Fukuoka⑤重い現実を打ち壊していくアグレッション

“Values of Madness”から始まる後半戦は、お約束といえばお約束のアッパー曲により爽快なラストへ向かう内容。しかしコロナ禍において、オーディエンスが声を出せず盛り上がりが半減するとしてもこうした曲を普段と変わらず後半戦に演奏する意志、こと先程のまでのディープな表現を見せつけた後だからこそこの展開は胸を打つものがある。

まだオーディエンスとの掛け合いが成立していないにも関わらず既にライブを盛り上げる力を発揮しまくっている“T.D.F.F.”を経て、全てを出し切る勢いの“詩踏み”で本編は幕。正直、本当に心の底からアンコールなくても良いと思えた。それほどに素晴らしいライブに立ち会えた。

2022.6.23. Zepp Fukuoka⑥ハイライトに次ぐハイライトのライブ、でも全てを掻っ攫っていたのはラストの“人間を被る”

アンコールは“Embryo”~“Bottom of the death valley(2013年再録)”と、鬼葬収録曲からスタートし、メロドラマな空気を軸に徐々に熱を再点火していく。中盤の“mazohyst~”から“朧”の流れと共鳴するような内容である。

そこに続いた“STUCK MAN”もまたDIR EN GREY流ファンクであり、このライブで一貫してきた「オーディエンスが声を出せない中でも、グルーヴで揺らせてライブの醍醐味を打ち出す」という方向性にピッタリの曲だ。

そして近年の再録依頼再び圧倒的キラーチューンとして君臨する“CLEVER SLEAZOID”の疾走感が一気にこの充実した2時間のライブを打ち上げにかかる。この曲に限らずだが、オーディエンスが声を出せないレスポンスの部分を、Toshiyaが全力のシャウトで盛り立てる様は胸が熱くなる。

そして、このハイライトに次ぐハイライトの嵐のライブもついに終幕の時を迎えた。正直感受性としてはお腹いっぱいの状態である。にも関わらず、このライブのピークとなったのはこの最後の瞬間であった。

演奏されたのは近年のDIR EN GREYを代表するシングル曲“人間を被る”である。これまでのライブでは基本前半に演奏され威風堂々としたグルーヴで、オーディエンスにスイッチを入れるような役割があった印象で、締めの締め(アンコールのラスト)ではどのような力を発揮するかイメージできていなかった。

“誰が正しいとかどうでもいい 誰のルールで生きてる?

誰のために生きる?誰のために生きるのだろう”

不穏なサウンドの中で荒々しく叫ぶように歌われる中で、このサビの直球なフレーズはどこかやけっぱちな印象も与えるが、自分にとってはこの曲とこのフレーズがとても眩しく希望のようなニュアンスがあった。誰のために生きる?そうだ、自分は自分のために生きればいいじゃないかという道筋。

この曲がシングルとしてリリースされた時、このフレーズにハッとされられた。子供の頃からずっと他者の目線に踊らされながら生きてきたし、20代後半になって自分の道を生き始めたつもりでいても、自分のやりたいことには他者や世間の目線が無意識のうちに張り込んできていて、本当に自分のために生きているかと言えば怪しい。

DIR EN GREYは、京が描く詩世界は、常に世の大半の人が目を背けて逃げるような痛みを真正面から暴き向き合うということを一貫してきた。そして、この“人間を被る”が作られた前後の頃からまた次の段階へ表現が進んだと印象がある。あるゆる痛みの現実を見た上で、その重苦しさを超えていこうという意志を感じるものだ。

“死骸へようこそ 変わる時が来た

無様でもいい 血を流せ

お前は生きてる お前の自由を探せ”

絶望的な重苦しさを追求した長尺曲“World of Mercy”でも、最後に登場するこのフレーズは不穏な匂いのするワードが並んでいるが、これは数々の痛みを超えてきたDIR EN GREYならではの応援歌なのではないかと思う。ここに挙げた、この曲や“人間を被る”での印象的なフレーズには前向きなヴァイヴを感じるのだ。

DIR EN GREYのライブは、どんなに重苦しい空気の曲による時間が大半を占めようとも、終わった後にはオーディエンスの皆が万感の想いで笑顔に溢れている。それだけ逆説的にポジティヴな空間を生んでいる。アンコールのラストに演奏される“人間を被る”は、その重要な役割をこれまでの代表曲に代わって新たに果たす時が来たのではないだろうか。

その瞬間、世界が停止し、音楽の魔法を体感した

そうして演奏が始まった“人間を被る”はかつてなく力強く眩しい光を見せていった。全力で動き回り汗だくの姿で叫ぶ京をはじめとして、メンバー全員の熱量が迸る。そしてその時は訪れた。

先述した最後のサビの“誰のために生きる?”という歌詞の部分から、京は原曲通りに歌わず、オーディエンスに向かって叫び問いかける。

“お前ら誰のために生きてんだよ!?”

“自分のためだろうが!!”

もうその時点で胸に来るもので溢れていたが、その瞬間目に映る世界が停止し、同時に自分のなかであるイメージが駆け巡っていた。

京が原曲通りに歌わず叫んだ分、1小節分ボーカルのパートが空白が生まれた。この後の小節に何かしらボーカルのフレーズが入ってこないと明らかに締まらない。ここで京が何かしらアドリブを入れることになるのは明白だ。

自分も曲がりなりにもボーカリストとしてステージに立つ身だ、「自分が京の立場ならどうするだろうか?」と想像した時、この後に自分が発する言葉は、どういう発し方をするかは一択だった。絶対にこれしかない。そして時が動き出した次の瞬間、京の口からその言葉が放たれた。

“生きろ!!!”

自分の中で何かが堰を切って溢れたのをはっきりと覚えている。このツアーのこれまでの模様は一切情報を見ていなかったから、この一連の流れがアドリブだったのか今ツアーのお決まりの流れなのかは知らない。けれど自分にとってはあまりに奇跡的なシンクロだったのだ。

これだ、音楽の醍醐味とはこれだ。人間同士のコミュニケーションは不完全であり続けてる、言葉だけでは一時的なシンクロですら困難だ。だが音楽を通して伝わる瞬間はあまりに掛け替えがなく、強く、美しい。

DIR EN GREYに出会って、救われ続けて14年。初めて完璧に近いほど彼らの表現を受け止められた自負があるし、そこに辿り着く感受性を獲得した自分、それまで生き繋いできた自分を誇りに思えた。そしてここまで支え導いてくれた彼らの音楽にあらためて感謝した。

音楽をやるということ

自分は音楽という概念を宗教的レベルで信仰している。音楽は鑑のような存在であり、自分を裏切ったことはなかった。それに対して音楽家は人である以上完璧な存在ではない。しかしDIR EN GREYは世界に現存する人間の中で、音楽で表現するということの力を誰よりも信じ、それに不純となるモノを許さない、音楽という概念に限りなく近い存在なのではないかと思う。この日のライブは自分のそんな推論を強めるモノだった。

自分もついに自分の納得いく音楽活動を開始した以上、烏滸がましくも大尊敬する存在さえ同じ土俵で戦っていく意識を持つ必要があると思っていて、DIR EN GREYに対してすらそこは同じなのだが、このタイミングで圧倒的なモノを見せつけられたことが嬉しくもある。

「やっぱりDIR EN GREYは半端ねえや…」と平伏せられるのと同時に、武者振るい的なニュアンスで刺激を得た。こういう境地になるまで生きて音楽やっていきたいなって。少しでも近づいていきたいなって。こんなに「いつ燃え尽きるかわからない」ような刹那的魅力でいながら、力強く活動を続けてくれる姿に感謝したい。