【アーカイブ記事(2016/08/25公開記事)】「#眞鍋JAPAN総括 ③ 〜戦術面を一期目から振り返る〜」 #コラム #volleyball2 #vabotter #バレーボール

眞鍋JAPANの8年間を総括するにあたり、まず就任2年目に、地元開催となった2010年世界選手権で32年振りのメダル(銅メダル)を獲得したこと ・・・ この業績に対する検証が、その後の6年間を語る上で議論の原点になることは、疑いようのない事実でしょう。

当時から私が書いてきたこと、公式の場やネットを通じて発言してきたことを見聞きしてらっしゃる方にとっては、もはや釈迦に説法でしょうが、最近になってバレー・ファンになられた方もいらっしゃるでしょうから、ここで改めて確認しておきたいと思います。

“全日本女子チームが

32年振りのメダルを獲得できた秘訣は

いったいどこにあったのか?”

その手がかりをつかむために題材として選んだのは、2010年世界選手権でリベロを務めた佐野 優子(元)選手が、大会を通じて上げた計110本のセットの中から、アタッカーが苦し紛れで返球せざるを得なかったものを除いた、全91本(全体の約83%)のデータです。

データを解析することで見えてくる真実とは、どのようなものなのでしょうか?

◎ 高いアタック効果率をはじき出した佐野選手のセッティング

解析に入る前に、当時の眞鍋JAPANが採用した戦術に関して、確認しておきましょう。当時の全日本女子の課題について、アナリストの渡辺 啓太氏はインタビューでこう述べています(※1)。

「日本の場合、セッターがファーストボールをタッチする回数がどうしても多いので、その次、セッター以外の選手がトスを上げなければいけない状況になるケースが多い。その状況でいかに点を取りにいくか・・・(以下略)」

この発言から「セッターがラリー中にセットできない場面で、トランジション・アタック効果率をいかにして高めるか?」という点が、当時のチーム課題であったことが伺えます。これは、「Aパスに比べBパス以下の場面で、レセプション・アタック効果率が大きく低下する」という、全日本女子が従来から言われてきた特徴とも密接に関連する課題と言えるでしょう。

この課題を克服するために、眞鍋監督が就任2年目の2010年ワールド・グランプリから採用した戦術が「リベロのセカンド・セッター化」でした。これは、続く世界選手権においても採用されており、それゆえリベロの佐野(元)選手が世界選手権で上げた計110本というセット本数は、出場各国の控えセッターが上げたセット本数とも、肩を並べるほどの数字となっています。

眞鍋JAPANが採用した「リベロのセカンド・セッター化」という戦術が、当時のチーム課題を克服することにつながり、ひいては、32年振りのメダル獲得に寄与したのかどうか? を判断するには、実際にリベロの佐野(元)選手がセカンド・セッターとしての役割を果たした(セットを上げた)場面でのデータを、解析するのが理にかなっているわけです。

ということで、まずは表1をご覧ください。

これは、佐野(元)選手が上げた91本のセットに関するデータを、各アタッカーごとにまとめたものです。チーム全体でみると、アタック決定率が37.4%、アタック効果率が25.3%となっています。

リベロの選手がセットする場面というのは、Cパスからのレセプション・アタックの場面か、もしくは、トランジション・アタックの場面です。アタック効果率の25.3%という数字は、男子の世界トップ・チームのCパス時のアタック効果率や、トランジション・アタック効果率と比較しても遜色のない(※2)、非常に高い数字と言えます。

一方、この大会における佐野(元)選手の “running set” の本数は、計110本中で「2本」であったことが公式記録に残っています。

FIVB主催の国際大会の技術集計において、“running set” とは「相手のブロッカーが2枚以上揃わなかった」場合にカウントされるものです。

つまり、佐野(元)選手がセットしたほとんどの場面で、

相手のブロッカーが2枚以上揃っていたにも関わらず、

チーム全体でのアタック効果率は非常に高かった

ということが伺える結果です。

実際、大会後にメダルを獲得できた勝因として、アナリストの渡辺 啓太氏は「Bパス以下でのアタック効果率の上昇」を挙げ、 眞鍋監督は「日本のオリジナル」としての「佐野(元)選手の『アンダーハンド・パス』によるセット戦術」を挙げています(※1)。

Cパスからのレセプション・アタックの場面や、トランジション・アタックのように「相手のブロッカーが2枚以上揃った苦しい場面」で、アタック効果率が非常に高かったわけですから、Bパス以下の場面でアタック効果率が上昇したのも頷けます。

眞鍋監督が採用した「リベロのセカンド・セッター化」という戦術が、Bパス以下でのアタック効果率の上昇につながり、ひいては32年振りの銅メダル獲得に寄与したことは、間違いない事実と言えるでしょう。

◎ 効果率の高さは 〝セット・アップからボール・ヒットまでの経過時間の短さ〟 と関連しているのか?!

では次に、佐野(元)選手がセットした場面で、全日本女子のアタッカー陣が高いアタック効果率をはじき出すことができた要因は、いったいどこにあったのでしょうか?

眞鍋監督が言うように、「アンダーハンド・パス」によるセットに秘訣があったのでしょうか?

眞鍋監督は、2010年世界選手権でセッターの竹下(元)選手に要求した点について、自身の著書(※3)の中でこう述べています。

「Bパスの場合には、速い攻撃をするオプションを増やして技量向上に努めました。典型的なのは、バックアタックの速攻です。・・・(中略)・・・サイドにも多少無理をしても速い攻撃を上げさせるようにしました。」

この発言から眞鍋監督は、「Aパスに比べBパス以下の場面でアタック効果率が大きく低下する」という弱点を打開するため、セッターに〝速い攻撃〟つまり、セット・アップからボール・ヒットまでの経過時間を短縮することで〝相手のブロッカー陣を振る〟ことを要求していたことが読み取れます。

ということは「セッターがラリー中にセットできない場面で、トランジション・アタック効果率をいかにして高めるか?」というチーム課題を克服するため、セカンド・セッターの役割を果たす佐野(元)選手に対しても、同じようなプレーを要求していたであろうことは、容易に想像できます。

実際、佐野(元)選手は自身のアンダーハンド・パスでのセットに関して、インタビューでこう述べています(※1)。

「バックアタック(のセット)を上げる場合も、それほど高く上げずに、速いトスを上げれば、ブロッカーが散る。」

このように佐野(元)選手は、「セット・アップからボール・ヒットまでの経過時間を短縮すること」を意識しながら、セットを上げていたと考えられます。

それを踏まえて、今度は表1の一番右に示した「経過時間(秒)」をご覧ください。

「経過時間」とは「セット・アップからボール・ヒットまでの経過時間」を測定(※4)したもので、表からは割愛しています(raw dataはこちらからダウンロード頂けます)が最小値が1.10秒・最大値が2.01秒、チーム全体では平均±標準偏差が1.453±0.177秒となっています。

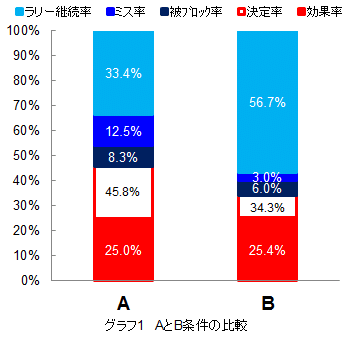

このうち1.10秒〜1.33秒までの、短い方から上位約1/4の24本(A)を抽出し、1.34秒〜2.01秒までの残り67本(B)と比較検討してみると

・A(1.255±0.074秒):

決定本数11本・ミス本数3本・被ブロック本数2本

・B(1.524±0.149秒):

決定本数23本・ミス本数2本・被ブロック本数4本

となっています。

上のグラフ1に示したとおり、アタック決定率はAが45.8%・Bが34.3%と、確かにAの方が高いものの、ミスないしは被ブロックによる失点率もAの方が高いため、効果率はAが25.0%・Bが25.4%とBの方がむしろ高く、

「セット・アップからボール・ヒットまでの経過時間が

短いほど、アタック効果率が高い」とは言えない

結果になっています。

「アタック決定率」は確かにAの方が高いわけですから、「セット・アップからボール・ヒットまでの経過時間が短いほど、『アタック決定率』が高い」と言えるのではないか? と感じる方もいらっしゃるでしょう。

そこで、AとBの「アタック決定本数」に統計学的な違いがあるかを χ2乗検定にて行うと、両者の間に有意差はみられません(p=0.429)。ですからAの方が「アタック決定率」が高かったのは、偶然に過ぎないということになります。

従って「アタック効果率」ならびに「アタック決定率」のどちらも、「セット・アップからボール・ヒットまでの経過時間が短いほど高い」とは言えないことから、

佐野(元)選手がセットした場面で、

アタック効果率が高かった理由を

「セット・アップからボール・ヒットまでの経過時間」で

説明するのは困難

と言わざるを得ません。

◎ では、アタッカー別ではどうか?

続いて、アタッカー別に見てみましょう。

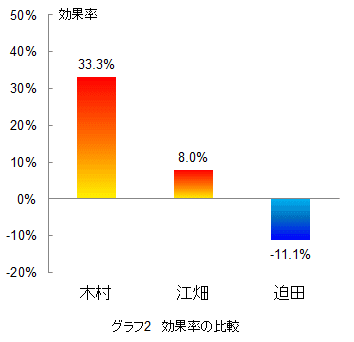

木村選手が91本のうちのほぼ半数の45本を打っており、次に打数の多いのが江畑選手の25本、その次に多いのが迫田選手の9本で、この3人で79本(全体の約87%)を占めます。

この3人で比較検討してみると、

・木村選手(1.445±0.187秒) :

決定本数19本・ミス本数2本・被ブロック本数2本

・江畑選手(1.470±0.164秒) :

決定本数6本・ミス本数1本・被ブロック本数3本

・迫田選手(1.483±0.216秒):

決定本数2本・ミス本数2本・被ブロック本数1本

となっており、アタック効果率は木村選手が33.3%・江畑選手が8.0%・迫田選手が-11.1%と、大きな差がついています。

「セット・アップからボール・ヒットまでの経過時間」に関して、「木村選手と江畑選手」、「江畑選手と迫田選手」、「木村選手と迫田選手」のそれぞれで t-検定を行っても有意差はみられず(p=0.565/0.986/0.756)、佐野(元)選手が3選手に向かって上げたセットに有意な差があるとは言えません。

つまり佐野(元)選手は、どのアタッカーに対しても、同じような質のセットを供給していた、ということになります。

にも関わらず3人のアタック効果率に大きな差が出ており、しかも最も効果率の高い木村選手が91本のうちのほぼ半数を打っていることを鑑みても、チーム全体でのアタック効果率の高さは、佐野(元)選手が上げたセットの善し悪しが要因ではなく、

木村選手 “個人” の高いアタック効果率に起因している

というのは、否定しがたい事実でしょう。

◎ 木村選手のデータを抽出して解析すると、見えてくる真実は?

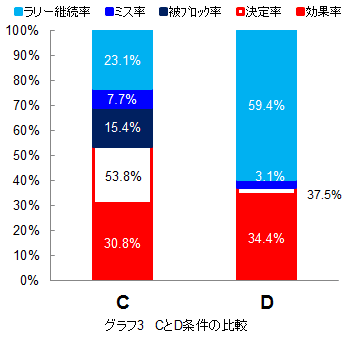

では今度は、木村選手の打った45本を検討してみましょう。

「セット・アップからスパイク・ヒットまでの経過時間」が1.10秒〜1.33秒までの、短い方から上位約1/4の13本(C)を抽出し、1.34秒〜2.01秒までの残り32本(D)と比較検討してみると、

・C(1.245±0.086秒):

決定本数7本・ミス本数1本・被ブロック本数2本

・D(1.526±0.155秒) :

決定本数12本・ミス本数1本・被ブロック本数0本

となっています。

アタック効果率はCが30.8%・Dが34.4%で、木村選手に限っても「セット・アップからスパイク・ヒットまでの経過時間」がむしろ長い方が、アタック効果率は高くなっています。

ではなぜDの方がアタック効果率が高かったのか?

その要因を探るべく、CとDで「決定本数」と「ミス本数」及び「被ブロック本数」に関して χ2乗検定を行うと、「被ブロック本数」に関してのみ、有意差が出ます(p=0.027)(※5)。

「決定本数」と「ミス本数」については有意差が出ませんので、木村選手の場合、

「セット・アップからボール・ヒットまでの経過時間」が長い方が

有意に被ブロック率が低く、

それがアタック効果率の高さをもたらした

可能性が示唆されるのです。

佐野(元)選手は「セット・アップからボール・ヒットまでの経過時間を短縮する」ように眞鍋監督から要求され、それを意識してプレーしていたわけですから、経過時間が相対的に長いDの場面というのは試合の中でもことさらに苦しい状況で、彼女があえて高いゆっくりとしたハイ・セットを上げざるを得なかった場面であろう、と推測できます。

日本のバレー界では、そういう苦しい状況において〝ハイ・セットを上げているようでは、高さとパワーで勝る諸外国には太刀打ちできるはずがない〟とよく言われますが、実際に32年振りのメダルを獲得した2010年世界選手権のデータを解析してみると、

木村選手がその〝常識〟を打ち破り、

ハイ・セットからの攻撃で高いアタック効果率をはじき出した

からこそ、成し遂げられた快挙である

という真実が、浮かび上がってくるのです。

◎ 勝因を正しく分析できなかったがゆえに始まった迷走 ・・・

以上、「リベロのセカンド・セッター化」という、眞鍋JAPANの2年目に採用した戦術に関して、データで検証してみました。

8年間を振り返るにあたって、なぜ2年目から検証したのか? ・・・ それは、眞鍋監督が就任1年目に着手したのが、ブロック戦術の組織化(バンチ・リード・ブロック・システム)だったからです。ブロックを組織化する目的は、「ブロックとディグとの連係をはかって、トータル・ディフェンスを構築すること」にあります。ブロックを組織化してトータル・ディフェンスが構築できれば、それによって稼いだ「ディグをいかに得点につなげるか?」という、トランジション・アタックが次の課題となるのは当然の帰結です。

ですから、眞鍋監督は就任2年目の2010年ワールド・グランプリにおいて、佐野(元)選手にセカンド・セッターの役割を課しただけではなく、実は「オーバーハンド・パス」によるセットを彼女に要求していました。

このように、2010年のワールド・グランプリまでは、眞鍋JAPANが採用した戦術面での取り組みは、チームを強化していく上で極めて妥当な方向性をたどっていた、と私は考えています。

だからこそ就任後2年目の試金石となる世界選手権において、32年振りのメダル獲得という結果が出たのならなおさら、その要因がどこにあって、さらに改善すべき要素はどこにあるのかを、眞鍋JAPANのスタッフ陣は慎重に分析すべきだった、と思うのです。

直前のワールド・グランプリでは「オーバーハンド・パス」によるセットを要求した眞鍋監督でしたが、世界選手権において佐野(元)選手は終始、「アンダーハンド・パス」によるセットを上げ続けました。「リベロのセカンド・セッター化」の採用により、メダル獲得につながったのは間違いありませんが、それが意味するところは眞鍋JAPANが、柳本前監督時代になおざりにされてきた

「ブロックの組織化」ならびに、「トランジションの

攻撃システム構築」に着手したからこそ、の結果だった

ということなのです。

ですから、セカンド・セッターの役割を果たす佐野(元)選手が上げるセットは「アンダーハンド・パスのままでよいのか?」あるいは、「セット・アップからボール・ヒットまでの経過時間の短縮を意図する方向性は、本当に正しいのか?」については、改善すべき余地が相当にあったはずです。

これは想像の域を出ませんが、眞鍋監督が2010年世界選手権で、佐野(元)選手のアンダーハンド・パスを許容したのは、オーバーハンド・パスが苦手な彼女(※6)に妥協した結果だったと思います。ところが、32年振りのメダル獲得という結果が出てしまったがゆえに、眞鍋JAPANを賞賛するメディア記事で連日溢れる結果となり、「アンダーハンド・パスでも構わない」という免罪符を彼女に与えてしまう結果を招きました。

眞鍋監督にしてみても、自身が要求し続けた「セット・アップからボール・ヒットまでの経過時間を短縮させる」方向性が、彼の中で正当化される根拠づけになってしまいました。

大事なことなのでもう一度書きますが、メダルを獲得できた秘訣は「ブロックを組織化」し、「トランジション・アタックの戦術をシステム化」したことで、チームのエースである木村選手の持ち味を最大限に発揮することができたからです。

32年振りのメダル獲得の快挙は、日本のバレー界にとっては、

世界で十分に通用する力を持ったアタッカーが

日本にも厳然と存在しているという真実を、

再認識する絶好のチャンス

だったのです。

この真実を、眞鍋JAPANのスタッフがきちんと分析・検証できていたならば、翌2011年から改善すべきテーマは、木村選手をはじめとする

アタッカー陣の持ち味を最大限に発揮できるようなセットを、

いかにして確率高く供給するか?

という方向性になっていたはずです。

残念ながら、その真実に “本能的に” 気づいたのは、チームの中でセッターの竹下(元)選手ただ1人だったように思えました。

「32年振りの銅メダル獲得」という快挙が、眞鍋JAPANのその後の長い迷走が始まる、ターニング・ポイントであったように感じます ・・・。(次回に続く)

(※1)『月刊バレーボール 2011年1月号』(日本文化出版)

(※2)ワールド・カップ2011男子大会における上位3チームのCパス時のレセプション・アタック効果率は、ロシアが19%・ポーランドが4%・ブラジルが15%、トランジション・アタック効果率は、それぞれ33%・21%・30%であった(『ワールドカップ2011テクニカルレポート』より)

(※3)『精密力〜日本再生のヒント〜』(眞鍋政義著・主婦の友社)

(※4)試合の映像をパソコンに取り込み、QuickTime Player 7 (Apple社製) を用いて計測

(※5)より厳密なイエーツの補正を用いて検定すると、統計学的有意差は出ない

(※6)佐野優子選手 インタビュー(『バレーボールマガジン』より)

photo by FIVB

文責:渡辺 寿規

勤務医。バレーボール戦術系ライター。

ハイキュー!! にも登場する【同時多発位置差(シンクロ)攻撃】の名付け親。

『footballista』のバレーボール版を作るのが現在の夢。

https://note.com/suis_vb | note

@suis_vb | Twitter

toshiki.watanabe.35 | Facebook