お絵描きが楽しいという話

はじめに

このnoteはKuMA Advent Calendar 2024の17日目の記事です。

KuMAとは、「Kumamoto university Metaverse Architect」の略で、熊本大学工学部公認サークルです。

はじめまして!

「就職」という名の「大学生活の尻尾」がちらついて、現在進行形で絶望している者です。

今回は、私の趣味である「お絵描き」の話をさせていただきます。

最近は単位にも余裕が出て、(嬉しいことに)時間を持て余すことが多くなりました。

そんなとき、自身の本棚にぽつんと置かれていた"ある漫画"が目に入って、絵が描きたくなって、その余った時間をお絵描きに費やすようにしています。

ということで、この記事では「件の漫画のちょっとした紹介」と「最近描いた作品」を紹介しようと思います!

自身の作品紹介については、大まかに コピック用いて作成した作品と、純粋に鉛筆のみで作成した作品(デッサン)で分けて紹介させていただきます。

ブルーピリオド

見出しから既にわかると思いますが、"ある漫画"とはブルーピリオドのことです。(マジで関係ないけどブルーアーカイブもおすすめ)

大学受験生の時に開いたYouTubeのある動画が、この作品を知るきっかけになりました。

それは、クリープハイプさんの楽曲「栞」と「ブルーピリオド」がコラボしたMMV(マンガミュージックビデオ)です。

(悲しいことに、現在は動画が非公開になっていて視聴できません……)

私は、アニメや漫画の映像と音楽が合わさった作品が大好物なので、Youtubeで MADやティザーPV をよく見る(聴くって表現したほうがいいのかな?)のですが、当時ダントツでハマったものがコレでした。(ちなみにNeroさん作の「JoJonos」もめちゃめちゃ好き)

「栞」の爽やかで春を感じさせる曲調と合わさって流れる映像は、作品の美しさと躍動感を際立たせ、登場人物の動きや感情を、よりいっそう見た人達に印象付けるものでした。

私は一瞬で親指を立てました。

そうなると作品を読みたくなるわけで。

電子書籍で第1巻を探したところ、これまた表紙のインパクトに目を奪わちゃいました。

受験期に見たのも相まってか、ホントこの漫画にはドハマりしましたね…

何かに向けて挑戦する人(したい人)には特に刺さると思います!

この作品は、自身の人生に悩みを持つ高校生「矢口八虎」が、絵画を通じて「自己」を知り、芸大入学を目指して頑張る「美術×スポコン」漫画です。

絵の塗り方や構図も独特で、1コマ1コマが印象に残るんですよねぇコレ。

まるで白黒漫画を水彩画だと錯覚してしまうような色の塗り方をされていたので、作者の表現の幅がとても広いなぁと感心したのを覚えています。

気になる方はぜひぜひ読んでみましょう!

(iPhoneをお持ちの方は、デフォルトで備わっている「ブック」というアプリで 1巻を無料で読めると思います!)

余談になりますが、最近東京に行く(行かされたと言ってもいい)予定があったため、聖地巡礼ということで東京芸大を見てきました!

寄れる時間があまりなかったので、夜に正門前でちょっと写真をば…

服装が暗めであることも加わって、ほぼ不審者ですねコレは。

ちなみに東京の話は tomorofu さんの記事 をご覧ください。

あることないこと書かれているので、内容は話半分に信じてください。(ここ重要)

作品紹介

コピック編

先程も話しましたが、ブルーピリオドを見て、最近いくつか絵を描いてみました。

なかでも、好きな青系統の色をコピックで描いているときは大変楽しかったです。

ここでちょっとした豆知識!

実は青色を人工的につくるのは難しいそうです。

葛飾北斎が使う色でお馴染みの、「北斎ブルー」のような青色の顔料(つまり着色剤)は、鉱石を砕いてつくられており、そのため粒子が大きかったり重かったりして、絵に用いるのが難しいらしい…

また、青は基本色だから他の色と混ぜて作るのは難易度が高いそうで。

きれいな青色はなかなか見れないとかナントカ。

まぁ、私はどんな青でも愛しますが。(青って200色あんねん)

話がそれましたね。

先ほどからコピックコピックと言ってばかりで何も説明していなかったので、紹介させていただきます。

コピックは、Wikipediaで次のように説明されていました。

株式会社トゥーマーカープロダクツが開発したアルコールマーカーのブランドで、プロダクト / 建築 / ファッションなどのデザイン・教育分野や、イラストレーション / マンガ、絵画からホビー・クラフト系でも利用されている。現在は70ヶ国以上に出荷されており、世界中に愛用者のいる日本の代表的なアルコールマーカーとなっている[1]。

私が言っていたコピックは、このブランドの1商品であるカラーマーカーのことです。

また、これ1本を買うのにも結構な値段がするので、どの系統の色使うのか、どんな配色にしたいのかをあらかじめ決めておかないと、私のようにお金のない人は破産します。

なお、現在私の家には、画像の分だけ種類がそろってます。

1本当たりの値段を調べて本数分だけ乗算していただくと、合計何円かわかりますので是非調べてみてください…

閑話休題。

では、まず1作品目をご覧ください。

こちらは、よく美術のデッサンの時に陰影を意識してかくような単なる球体を青コピックで塗ろうとしたとき、あまりに上手くいかなかったので無理やりリンゴに仕立てたものです。

個人的に少し気に入っているので、discord等のアイコン絵として採用しています。

次の作品は、ラムネ瓶などの青系統に透明感が組み合わさった物も好きな私が何となく描きたくて描いたものです。

これはそんなに好きじゃないです。

次の作品は、コピックを水彩画の要領で使って描いてみたものです。

編集マジックで下の画像は加工していますが、それでも微妙な気がしますね。泣けるぜ。

次の作品は、実際に林檎の写真を見て描いたものです。

修正ペンも使って書いてみました。

絵の上の方は割と上手に立体感が出せたかなぁ。

次の作品は、チェンソーマン第1巻の表紙を模写したものです。

今回は各制作過程で写真があったので、その流れに沿って説明させていただきます。

まずは、形だけ描いたものです。

絵を描く上で好きな時間は、色を塗ったりして作品に肉付けをしていくときなので、この過程は個人的に嫌いな部類ですね...

ただ、絵を描くうえでコレが最も重要だといつも感じるので、渋々やってます。

私がこの過程で気をつけているのは、「各パーツの縦横比」と「相対位置」です。

「胴体は縦:横=3:7だな」とか、「この部分は頭からどれぐらい離れているのかな」とか考えながら描いてました。

そして大好きな色塗りタイムです!

先に薄めの色から順番に塗っていく流れになります。

先程の絵から、だいぶ印象が変わったように感じるのは私だけでしょうか...?

この「完成していく感じ」がたまらなく良いんですよね。

最後に、躍動感を感じさせるようなエフェクトを足して完成です。

合計 約6時間ほどで完成しました。

体感では2,3時間程度だったので、絵を描く楽しさが身に染みて伝わりました!

最後の作品は、テスト前にセルフ・ハンディキャップ的な行動の末、作成したものです。

つまり、「俺ゲームしてたから、テストで点取れなかったんだ」的な言い訳の材料として描いたということですね。

皆さんは言い訳になるような行動を取らないようにしましょう。

「結構上手くかけたんじゃないか?」と思って、知り合いにこの作品を共有したのですが、これが霞んで見えるほどのデッサンを送り付けられたので、しばらく凹んだという思い出があります...

なお、このエピソードが原因で、以下に続くデッサン作品ができました。

デッサン編

私が通っていた高校では、中学校の授業史上最も好きだった「美術」がありませんでした。1個下の学年が入学するまでは…

まぁ、その代わりとなる音楽の授業も楽しかったので、それでよかったと思えばそれでよかったのかもしれません。(いや、そんなはずはない)

というわけで、中学以来のデッサンをしました。

久しぶりにやったので、なかなかどうして楽しかったです!

1作品だけになりますが、デッサンも各作成過程の写真が何枚かあるため、その時考えていたことや注意したことを踏まえて順番に説明させていただきます。

私なりの考えに基づいた描き方を説明するだけですので、こういう風に描けば上手くなるという保証は一切いたしません。ご注意を!

「そういう描き方もあるんだな」ぐらいの感じでご覧下さい。

(予防線はこれでばっちり)

コピック編の最後で触れた例の知人から、「擦筆(さっぴつ)」というものを教えてもらったので、今回メンバーに入れました。

ただ、結局上手い使い方が分からなかったので、ほぼ使ってないです。

また、ねりけしも新入りです。

Amazonでデッサン用品を探しているときに目に入り、気づけばカートに入っていました。

カッターは、鉛筆削りとして使いました。

鉛筆の濃さは薄いほうから、5H、2H、HB、2B、6Bを使用しています。

上記鉛筆を使って思ったのですが、2H、H、HB、B、2Bのように隣り合う濃さのものを選んだほうがよさそうですね。

また新たに学習してしまった…

あ、そういえばティッシュも使いました。画像になかったですね、すみません。

まとめると、使用したものについては以下のようになりました。

鉛筆(5H、2H、HB、2B、6B)

カッター

ねりけし

消しゴム

擦筆

ティッシュ

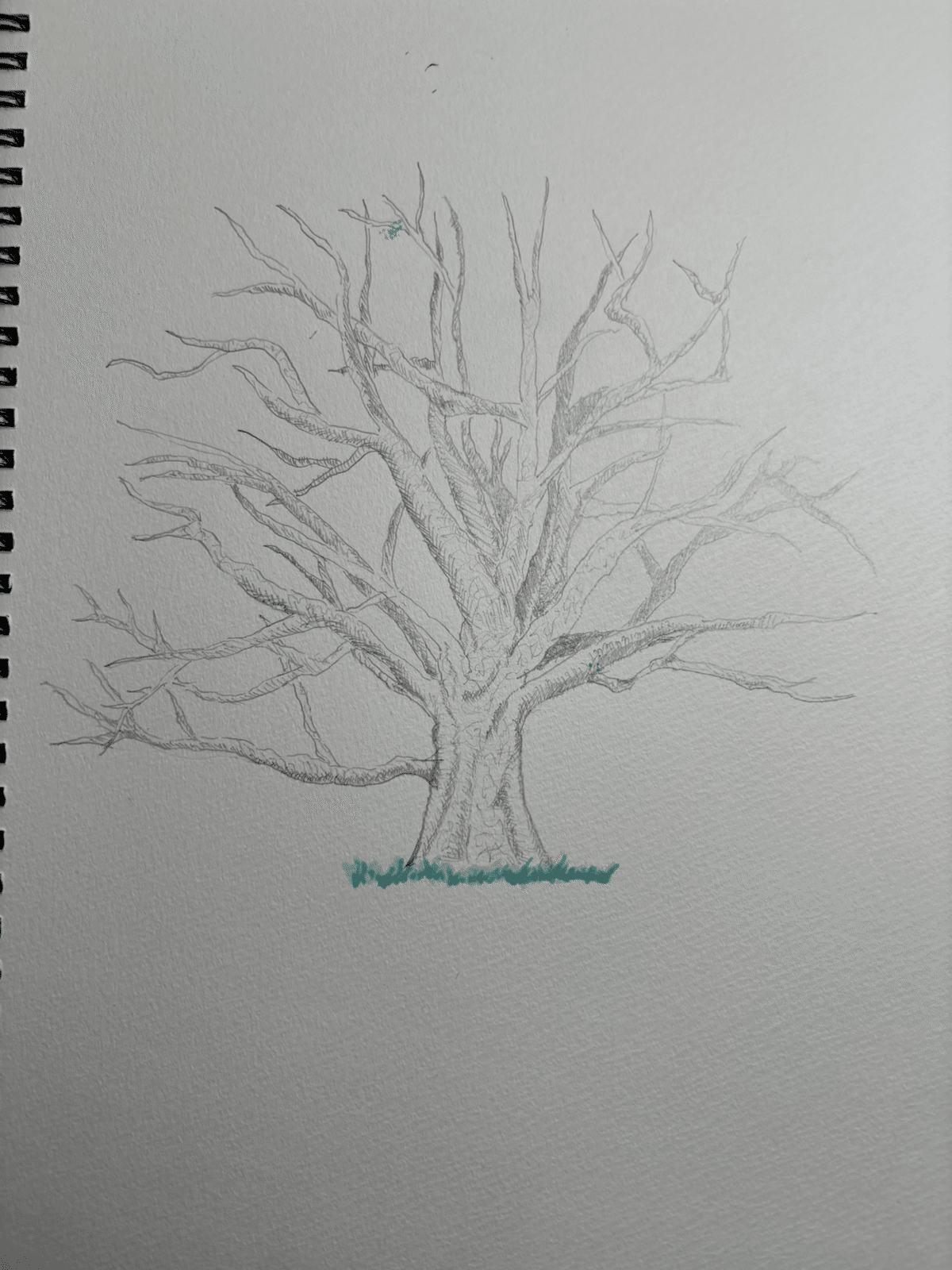

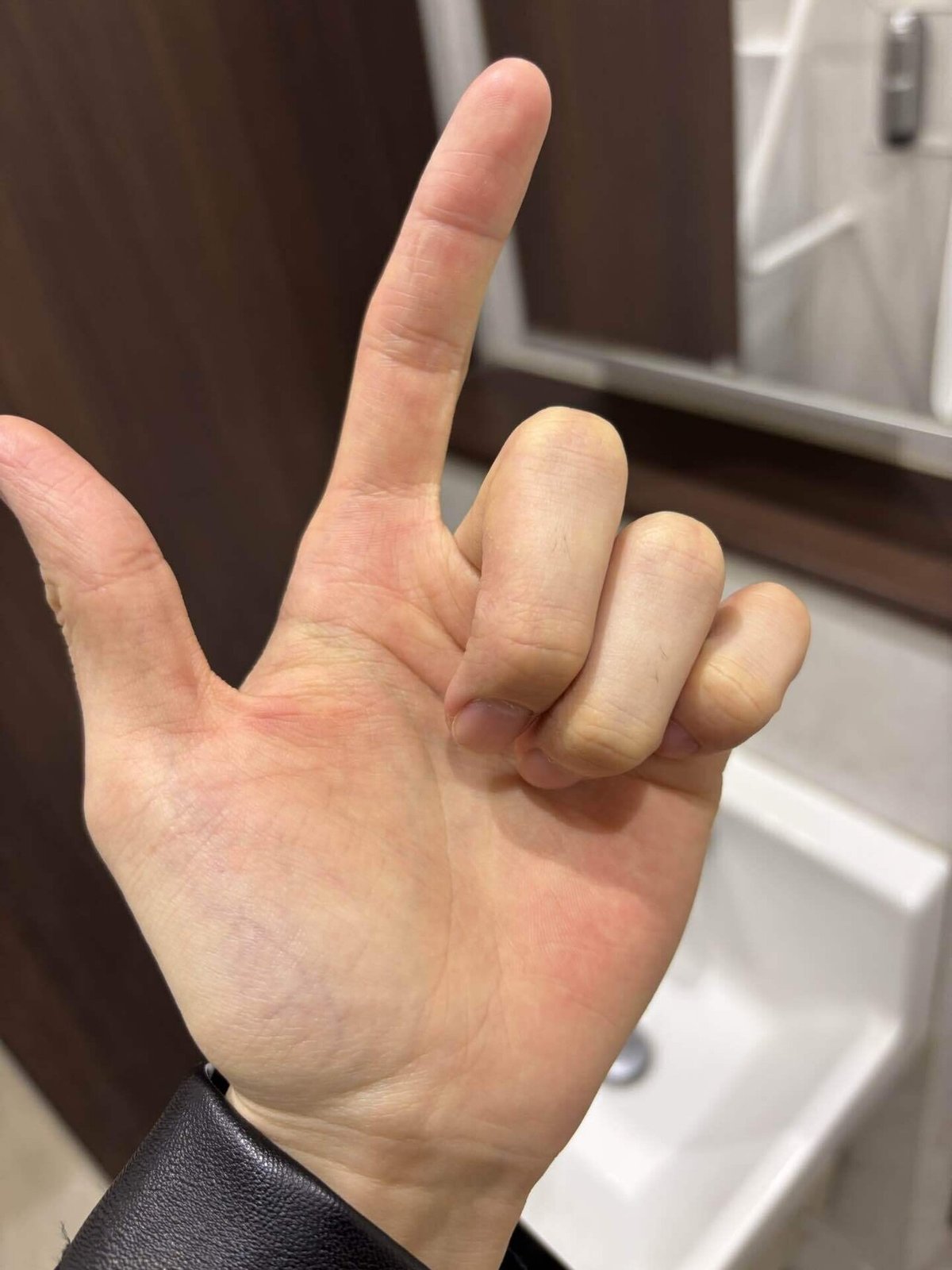

今回デッサンしたのは、上のような画像です。

デッサンといえば、石膏か手のイメージがあったので、石膏より簡単そうな手をモデルに採用しました。

チェンソーマンの時同様、まず形をとりました。

なぜか薬指と小指が水膨れしていますねコレ。

修正しましょう。

ワセリンを塗ったからでしょうか。少し腫れが引いてますね。

ここでも、縦横比や相対位置に注意しながら描いています。

関節を大きさのポイントにすると良さげです。

手の形をとるなら、各パーツごとにサイズの目安となる枠を描くようにして進めていくとよさそうだと後から気づきました。

これが世に伝わる「時すでにお寿司」というやつですね…

陰影をつけるときに輪郭が濃すぎると、明暗をしっかり分けられないと思ったので、ねりけしを使って全体的に薄くしました。

次に、だいたいどの位置にどれぐらい影があるかを見て、雑に鉛筆で塗りました。

後でティッシュや指で擦ればいい感じになるんじゃね?と思ったので、このように塗ってます。

ここでは、光源の位置を意識していました。

ティッシュで擦った後

擦る前に、輪郭をもっと濃くしておけばよかったですね…特に薬指と小指。

水脹れの件もあり、こいつらは もはや呪われているのではないかと想像してしまいます。

あと、この時点で思ったのですが、手の構図があまり良くなかったかもしれません。モデル画像を見ると分かるかと思いますが、あまり明暗がしっかり分かれていないためです。

ねりけしと鉛筆を使って、加筆修正をしました。

なにか違うな…と思い、その原因を探ったところ「もっと全体的に濃くしたほうが見栄えが良くなるのでは」という結論に至ったので、さらに加筆していきます。

手のしわやら何やらを足して、ひとまず完成しました。

うん、さっきよりいい感じですね。遠目から見るとなお、いい感じなのでは…?

この画像を保存して、それをフォトアプリの一覧で眺めると良さげ。

次はもっと上手に描きたいですね。

これは回数をこなしていく時間が必要そうだ…

追記

擦筆の使い方がわかったので、もう一作品分デッサンしてみました!

ティッシュみたいに使うんですね。勉強になります。

今回は、明暗がハッキリとわかる構図にしました。

前回の反省をふまえて、形をとっていきます。

関節ごとにパーツを分けるイメージで位置取りをしていきました。

前回よりも、断然とこちらの方がやりやすいですね...

ここからは、以前と同じ段取りで、しかし影はもう少しハッキリと書き込んでいきます。

光の当たり具合を考慮した結果です。

前作品は前作品なりに、滑らかな感じがして味があったような気もします。

正直、親指と中指については納得の出来ではないので、次はもっと自信の持てる作品を作りたいです。

(ネットサーフィンで見つけた他の方のデッサンがうますぎて泣きそう)

まとめ

皆さんも、ちょっとした時間を使って絵を描いてみてはいかがでしょう。

「でも俺(私)絵描くの下手だし」と思っている方に、特におすすめです。

「お絵描き」はアウトプット寄りの作業(?)なので、好きな音楽を聴きながらえを描いても全然、寧ろいいものだと私は思います。

「かんじたままに描く」「作品をほかの人と共有する」「紙とペンだけで、きがるに楽しめる」という魅力もあるので趣味にぴったりだと思いませんか?