院長先生!COOって知ってますか?クリニックにNo.2が必要な理由。

院長先生こんにちは。あつおです。<こんなこと>をしています。

中小クリニックの院長先生向け25ネタ目です。100ネタ目指して時間を見つけて書いています。

今日は、「COO、No.2について」を説明したいと思います。

まずCOOとかNo.2とかってなんなのよ?って話。

COO(Chief Operating Officer)とは、企業において最高執行責任者を指す役職です。CEO(Chief Executive Officer、最高経営責任者)が企業の経営全般を統括するのに対し、COOは日々の業務執行を責任を持って行います。

COOの役割は、CEOが定めた経営方針やビジョンを、現実的な計画に転換して実現に導くことです。また、事業を成功させるためのリスクマネジメントにも取り組む必要があります。

COOは、CEOに次ぐナンバー2の立ち位置にあり、通常はCEOが会長の場合は社長が、CEOが社長の場合は副社長がCOOを務めます。ただし、COOは必ずしも取締役である必要はありません。

COOの役割を担うには、財務や会計知識を含む経営知識と、業務をなんとしてでも進めるための実行力が求められます。

そのまんまなんですが、、、

CEOは「院長」であり「経営の最高責任者」=ナンバー1なんです。

経営方針を決定し、ビジョンを明確にすることが必要です。

COOは「事務長」であり「業務執行責任者」=ナンバー2です。

CEOの決めたビジョンの達成のための業務推進を行います。

CEOは金銭的な最終責任を取ることが必須になります。

COOは金銭的な最終責任を持つことはできません。

CEO、COO?うち院長しかいないけど

院長先生が一人でCEOをやりながら、COOをやるというのも悪くはないですが、その場合最終的な組織の人数は10名足らずでしょう。

診察や検査で院長先生が収益を上げていき、それを職員に配分するという流れになります。

必要なのは、医師1名、看護師3名、医療事務3名、一般事務1名とかの組織でしょう。

これもある意味正解だとは思います。

「ある意味」って含ませる理由は?

これ、代替が効かないんです。

例えば、看護師3名中1名が感染症罹患したらどうですか。残り2名で1週間乗り切れば・・・と思った矢先、もう1名の看護師も発熱した、、、とか。

残念ながらよくあることです。

その間健診も受けないし、採血も最低限にして、とにかく予約の方だけ回すことを意識して・・・・って院長先生の目指す医療はこれでいいのでしょうか。

要するに、

「普段必要ないけど、点数稼ぐために採血してるんですか?違いますよね?必要だからやってるんですよね?じゃぁ看護師いないときにやらなくていいのはなぜですか?」

って話になってしまうんです。

じゃぁ、もっと看護師雇っておけばいいのかと言えば、医師が診察できる数に上限がある以上、看護師が多すぎれば赤字に転がってしまう可能性が十分にあります。

生き残る方法は2つ。拡大か、高収益モデルへ移行か。

要するに、数を増やすのか。それとも単価を上げるのかということです。

高収益モデルへの参考となる本をご紹介します。

こちらをぜひ一度お読みいただきたい。

飲食店の事例ではありますが、「小規模クリニックが生き残るための方法」が見えてきます。

この本では、「100食以上売ること」をあきらめることで、数多くのものを入手できるということが書いてあります。

4時間で100食売り切ることで営業時間の短縮になった

営業時間が短くなったことでスタッフが早く帰れるようになった

整理券方式をとることで忙しさのピークの分散

フードロスゼロ達成 等

どうでしょうか。院長先生にも思い当たることがあるのではないでしょうか。

ただ、飲食店と違うのは、「単価設定ができない」ということですね。

保険医療・市町村の健診などは、単価が決まっているため100人の患者で打ち切りというわけにはいかないですね。

しかしながら、収益性の高い診療に切り替えていくなどをしないと、「国の方針に従っていくと厳しい」というのはお気づきではないでしょうか。

診療報酬は、国が今すぐ増えてほしい治療には点数がつくが、増えてきたら減点するというのがセオリーです。

要するに、今の診察だけでいった場合、今はご飯が食べられていても、20年後は食べられなくなっている可能性が高いということです。

この本では、小規模クリニックのまま生き残る方法ヒントがあると思いますので、ぜひご一読いただければと思います。

もう一つの生き残る方法は「拡大」ですね。

これは利用者・患者の心理に圧倒的に働きかけます。

要するに、人は「みんながイイと言っているところに行きたい」のです。

規模が大きくて、たくさんの患者がいて、たくさん診察していて、たくさん検査している。そういうところに人は行きたいのです。

なぜって?それは、「よくわからないから」です。よくわからないから、他人が選んでいるものを選択したいんです。

口コミが良くて、口コミが多くて、そういうところで人は選びます。

とはいえ病院では、紹介状が必要だったり、待ち時間が信じられないくらい長かったり。

コンビニを探している人は、良いコンビニがあればいきたいとは思うでしょうけれども、スーパーに行きたいわけではないということです。

「生活圏内にあるクリニック」で「一番いいところ」に行きたいんです。

なので、地域一番店になる必要があります。そうすることで、優良な顧客が増え、またその優良な顧客から紹介された優良な顧客がさらに増え、相乗効果を生みます。

ですから、「地域一番」となったら「患者満足度」を向上させて、来てほしい患者に来てもらうという流れで経営をしていく必要があります。

で、ナンバー2の話はどこいった?

すみません、脱線しやすいので(笑)

COO・ナンバー2・事務長・右腕なんかで呼ばれる、組織のナンバー2は、「業務を推進することが仕事」です。

だから、「いつも同じ」を目指す、「ひとり院長がぶん回す小規模高収益クリニック」には必要がないんです。

それと同時に、院長(ナンバー1)と、事務長(ナンバー2)は、それぞれやるべき仕事が違うんです。

医療法人じゃなければわかりやすいんで、まず院長を、「ナンバー1としての経営者の院長先生」と「臨床部門・事業所TOPの院長先生」を分けて考えてください。

院長先生は、「理事長」と「施設管理者」を兼務しています。

事務長は、「事務長」と「一般事務」を兼務しています。

中小クリニックにおいては、一般事務は外注化されているのがほとんどです。または職員のだれかが業者とのつなぎを行っているなどもあります。

そう考えるとわかりやすいと思います。

例えば、「予約システムの入れ替え」を検討したとしましょう。

予約システムに関しては以前「受付」から使いにくいなどの声が上がっていた。「事務長」から幹部ミーティング(参加者:理事長・事務長・施設感謝・医療事務部・臨床部・一般事務)にて、予約システムの更新時期が来たとの議題に、「施設管理者」としては便利なほうが良いと考え、「事務長」に対し検討するように伝えた。

「事務長」はコンサルタントや付き合いのある事務長仲間から声を聴き、3社から見積もりを取得、説明を聞いて、「施設管理者」に運用面を相談。同時に「理事長」に予算に関して相談を行う。

「施設管理者」としては、予約管理については「医療事務部」に丸投げだったので「医療事務部」に声をかけると、「受付」がメインで担当する部分なのでミーティングが行われた。参加者は、「事務長」「施設管理者」「医療事務部」「受付」の4部門だ。

ミーティングの結果、3社中2社が運用可能と判断できたので、「事務長」は可能な2社に対し最終見積もりの依頼をし、「事務長」の判断で、1社を選定した。

こういう流れになる。それぞれの職域としての範囲の中で、業務を行う意識が大切である。

この見当がしっかり行われないと、「事務長」が「医療事務部」に確認していて指示をしていたのに、「理事長」が直接「受付」に対して指示をしてしまったりする。

そうなると、間に挟まっていた、「事務長」「施設管理者」「医療事務」は、

「ほんならワイらいらんやんけ状態」になってしまいます。

でも、事務長も医療事務もぐっとこらえますよ。相手はナンバー1ですから。でも、それが常態化すると

って続いていって、

ってなってしまうんです。

要するにですよ

職員って、どんなにいい環境でも、福利厚生充実させても、どんなことをしても、10%は退職するんですよ。

それこそ、結婚・引っ越し・妊娠出産子育て・体調不良・介護・看護など。

10%ってことは、10年勤務したら辞めるってことじゃないですか。

その時、小規模クリニックは、残った職員がまたゼロから組織運営をしなければならないんです。絶対に業務が属人化していますから。

また、院長先生は何歳まで働く気ですか?65とか?

じゃぁ、院長先生が62歳になって、そのキーマンが退職したら、次のキーマン採用できると思いますか?どう贔屓目に見ても無理なんですよね。

だから、絶対に「拡大」しか道はないんです。

業務を拡大できるのはNo.2だけです

業務拡大するとして、理事長と、事務長と、施設管理者として、だれが何をするのが好ましいでしょうか。

それは

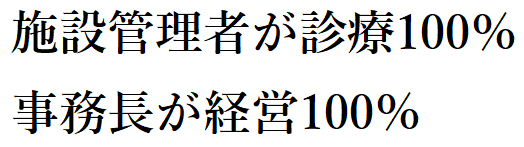

施設管理者がおもくそ働いて

事務長がガンガン拡大する

のが理想です。間違っても、

施設管理者がおもくそ働いてガンガン拡大する

を選ぶと、QOLが死ぬほど下がって、ほんと文字通り死んでしまうかもしれません。逆に、

事務長がおもくそ働いて、理事長が経営しても、収入が増えないです

だから

である瞬間が、2~3年は必要なんです。

開業医1名40坪で、頑張れば1年で1億の利益が出せます。保険診療にガンぶりしても、人件費さえ浪費しなければ5000万は利益が出せます。

そしたら事務長と、勤務医の常勤1名と、医療事務3名と、看護師3名採用しても問題ないでしょう?

そしたら万が一施設管理者がコロナ陽性になっても、

「たのむ〇〇先生、1週間乗り切ってくれ!臨時賞与出すから!」とかができるじゃないですか。

「看護部のAちゃんがコロナったので、シフト変更で対応お願いね」ってしてあげられたら、欠勤控除出さずに済むじゃないですか。

「事務部門でSNS運用して採用活動してほしいんだ」とか採用の内製化ができるじゃないですか。

「職員の5年勤続記念に1週間の旅行をプレゼントしたいんだ」とかできるじゃないですか。

常時医師2名体制が確立すれば、年商4~5億が見えてきます。

そうなってくると、人件費とかでケチったりする必要なくて、ベース給与は抑えたとしてでも、賞与どーんと出したりできますよね。

MS法人つくったり、節税したり、老後資産の形成したり、出口戦略も事務長にやってもらえますよね。

その拡大の第一歩として、絶対に事務長が必要なんです。

院長先生がいま抱えている「院長じゃなくてもできること」を全部事務長にぶん投げましょう。

そして、100%診療に向かって、QOLを下げずにとりあえず稼ぎましょう。

稼いだら投資して拡大しましょう。

COO、ナンバー2、右腕、事務長。いろいろ呼ばれ方はありますが、同じ意味です。

院長先生と二人三脚で人生を共にするつもりで歩める事務長、絶対に必要になります。

そういった事務長の

採用 ・ 支援 ・ フォロー を行っています。

事務長フォローサービスやっています。

ご興味あればぜひご覧ください。

いまだけ限定。3ヵ月無料モニター募集しています。

応募あったらすぐ打ち切りますので「どうしようかな」と思っていただとりあえず申し込みしてください。多分ですが、組織の分析をするだけでも、しないよりは絶対にいいと思いますよ。とりあえず悪いようにはしません。

簡単な質問なら公式LINEからも受け付けています。