Titania Researchのこれまでとこれから

Titania ResearchというEthereumの研究組織を立ち上げ、研究開発と組織運営を行っています。今回ご縁あってGitcoinに参加することになったので、改めてTitania Researchの活動や歴史について記載しようと思います。

なにをやっているのか

主にメカニズムデザイン、コンピューターサイエンス、暗号学に関する知見に基づいた、ソフトウェア、サプライチェーン、セキュリティに関する研究開発を行っています。メンバーは5人いて、それぞれが業界屈指の知見や経験を持ち合わせています。

研究開発テーマはMEVです。MEVとは、特定の権力・能力を持つプレイヤーがその権力・能力を行使することで得られる付加価値を指します。言い換えれば、特定の権力・能力によって生じる付加価値どのように調整するのか、というインセンティブ問題といえます。

Titania Researchでは、既にEthereum Foundationから開発助成金を得たり、Uniswap Foundationのインキュベーションプログラムに採択されたり、Flashbotsと議論を重ねてDEXを作ったり、その他にも世界的認知のあるリサーチ財団のフェローに採択されたり、国際的に活動の幅を広げています。

以上が、Titania Researchの簡易的な説明です。以下では、Titania Researchを立ち上げたモチベーションやプロセスをご紹介します。

居場所が欲しかった

過去を振り返ると、ルールの強い環境下に身を置くと、非常にストレスフルで、全力で頑張ってもルール以下の結果になってしまうか、無意識にルールを破ってしまうことが多かったです。他の人が当たり前にできることができなくて、小学生くらいの頃から親を含めた大人から怒られ、怖くて悲しかった記憶があります。

学生時代は特に辛かったです。当時は学校にいかないと母親が悲しむので頑張って通っていましたが、大学は中退しています。ただ元々情報科ということもあり、10代後半からEthereumに触れ始め、その後は娯楽となり、財産となり、コミュニケーションの場となり、居場所となりました。パーミッションレスでオープンな思想とインフィニティガーデンというビジョンの影響で自由な空間となっており、それが心地よかったのです。

他のブロックチェーンに大きな魅力を感じないのは、用途や善悪を定義していたり、運営会社がいたり、自由度が低いためです。

Bitcoinはかなり好きな部類ですが、できることがEthereumに比べて自由度が低いため、居場所も少ない。Cosmosも好きですが、彼らはルールを定義しているので、Ethereumのほうが好ましい。例えば、サンドイッチやフロントランニングを悪としています。Ethereumはこのあたりをプライバシーとしています。

このような理由から、Ethereumに空間に身を起き、更にこの空間に貢献したいと考え始めました。貢献するには、空間をより安全にすることが重要であると悟りました。この空間の価値は安全性と密接に結びついているのです。つまりMEVは安全性を害する可能性があるため、解決すべき課題であると感じました。

Ethereumに貢献したい

同じような志を持つ人と共にEthereumに貢献していきたい一心で、2023の4月にTitania Researchの戦略を立て、1年かけて全手順を実行しました。

戦略を立てる際は、初期のスタート戦略とスケール戦略と分けることが重要です。人間関係で考えると、見た目や対話能力を磨くことはスタート戦略であり、性格や利他性を磨くことはスケール戦略です。

そのため私はまず具体的なスタート戦略を考えました。無名の若者がいきなり研究組織を立ち上げても、うまくワークしないと感じたからです。自身の実力を磨きながら、コミュニティを作り、内輪に入り込んでいく必要がありました。当初の予定では半年でスタート戦略を達成する予定でしたが、完遂には1年かかりました。

大前提として、自身の解像度をより高める必要があったため、まずはインプットに重きを置きました。2022年からMEVについては調査していましたが、1~2ヶ月で集中的に学び、解像度を高めていきました。

ある程度知見が溜まった段階で、コミュニティの構築に舵を切ります。1人で考えるよりも、集団で考えたほうが目的関数を最大化できると感じました。そのためイベントを開いたり、記事を書いたりしました。

その過程で、ひとつのアイデアをEthereumに提案すると、コミュニティから反応がありました。この出来事を通じて私も世界で戦っていけるなどの自信を得て、同時に他アイデアについても議論するべきであると察し、パリ(ETHCC)に行きました。

渡航費等は足りませんでしたが、色々な方から寄付していただき、パリまで行けました。寄付者の方々、その節はありがとうございました。

パリではMEVに関連するイベントに全て参加しました。驚いたのが、私の提案や記事を知っている人が多くいたことです。また当時はがむしゃらに話しかけたこともあり、色々な人と知り合いました。現在進行系で続いている関係もあることから、本当に良い体験でした。

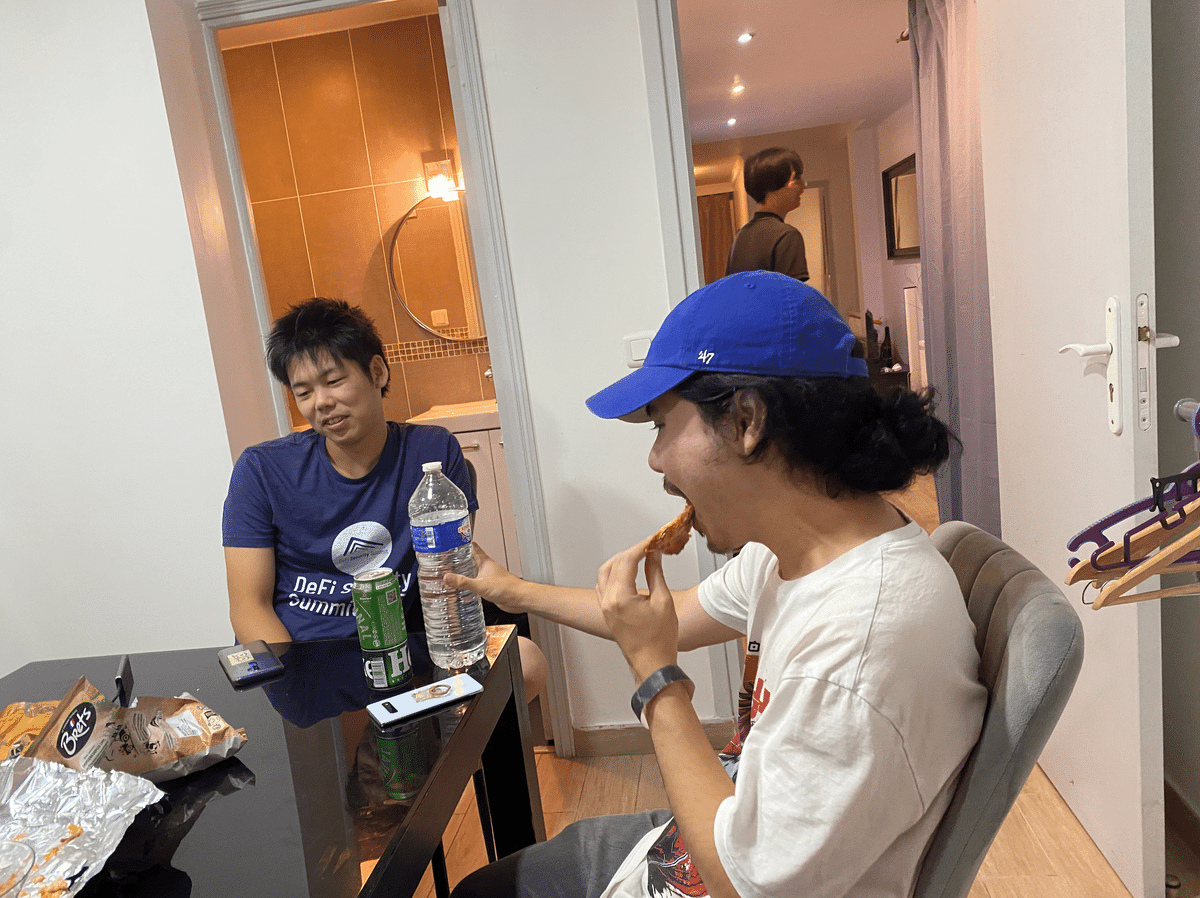

フランスの宿で、あらまきさんやあだちさんとシェアハウスをして、MEVとは何なのか、なぜ、MEVが重要なのか、何が面白いのか、といった具合でMEVについて解説させていただきました。後にあらまきさんが自身のnoteにて、この時の出来事に触れてくれています。

この宿以降、あらまきさんがメンバーに加わり、Titania Researchは私とあらまきさんの2人になりました。この時点で、初期に定めたフェーズ3を達成しているため、次はハッカソンに出るフェーズとなります。

これまでは完全にクローズかつ私1人で動いていた状況です。ハッカソンフェーズの達成後に正式に組織を立ち上げようと考えていたため、帰国後はハッカソンのアイデアについてあらまきさんと議論を重ねました。

そんな中、10月の頭にETHCCで出会ったFenbushiのYukiからメッセージを頂き、日本で会うことになりました。私はイベントを開いて彼と日本のコミュニティとの交流を作りたいと思い、急遽イベントを企画しました。

3回目のMEVイベントでしたが、1週間の集客で90名近くの方から参加申し込みがあり、過去で最も参加者が多いイベントとなり、Yukiは喜んでくれました。

#MEVTokyo Salon

— よんくろう - Yonkuro🇯🇵 (@yonkuro_awesome) October 21, 2023

日本からMEVのコミュニティを作り出した@keccak255 登壇者の@_ywzx @ballsyalchemist @EigenPhi それぞれの視点からのセッションがアツかった。

サポートできてよかった!!参加者の皆さんお疲れ様でした。 pic.twitter.com/3a7R4ysZM9

その後、彼とオンラインで話したらIsutanbulで彼自身もイベントを開くことにしたようで、Fenbushi Research Houseを企画し、私をそこに招待してくれました。

その件とハッカソンも重なり、ETH Global Isutanbulに向かおうとしましたが、ここでも渡航費の目処がありませんでした。ただプライズを取れる確信があったので、お金を借りてisutanbulに向かいました。

ただ、私のミスで別イベントにアプライしてしまい、ETH Global Isutanbulに出る資格を失っていました。

そのため、ETH Globalにアプライしているが、何を作るか決まっていなかった人を探し、あだちさんが快く快諾してくれました。

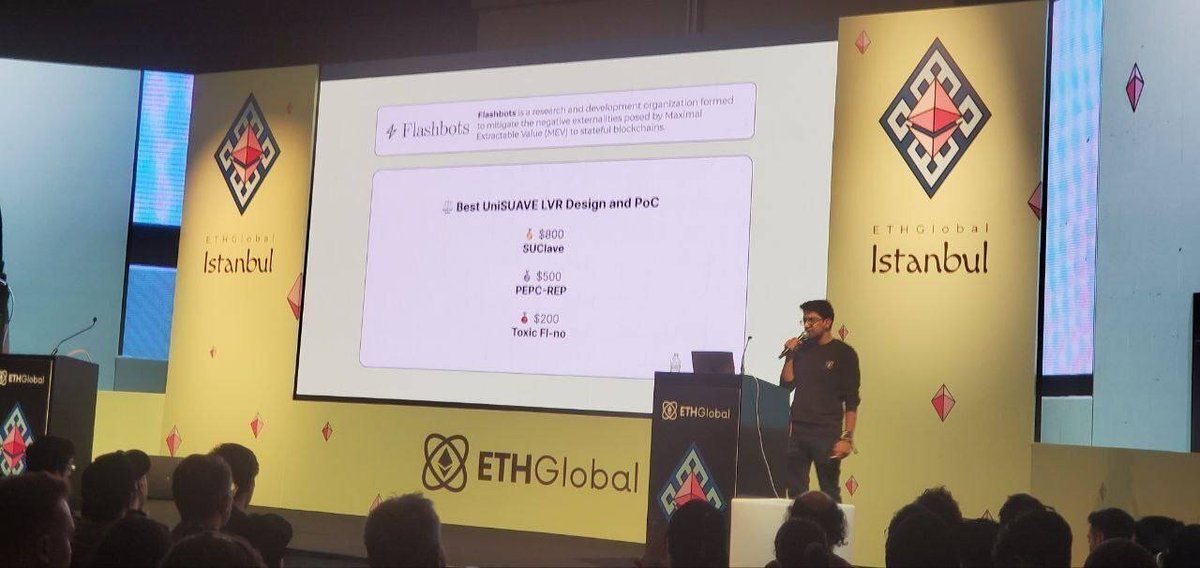

最終的にVita、Aramaki、Yuki、Adachiでプロダクトの議論・開発を行い、FlashbotsやUniswapバックのプライズを獲得しました。

この時点でハッカソンフェーズを達成したため、帰国後にあだちさんとDeFiに精通したAlphaistに声をかけ、Titania Researchを発足しました。

この発足はFlashbots Newsletterで取り上げていただき、その後も何かと取り上げていただいています。

ここからグラントフェーズに移行していきます。

目標であるグラントを取得するために、Titania Houseというリサーチハウス合宿を企画し、Grants取得に向けて議論を重ねていきました。

合宿中にはイベントも開き、計30人近い人と議論を重ね、中にはEthereum Foundatinon(RIG)で研究している人にもご参加いただけました。(ハウスの様子)

この合宿を通じて、メカニズムデザインの背景を持つteiの参加と、2つのGrantsに関するプロジェクトの土台を完成させました。私が中心プロジェクトであるPBSに関する研究開発と、アルファイストが軸のプロジェクトであるApplicationに関するものです。

私のプロジェクトにはteiが参戦し、Ethereum FoundationからGrantを取得しました。

Alphaistのプロジェクトには数学・技術の背景を持つbanriが加わり、Flashbotsとの議論の末、実装しました。現在は新プロジェクトに取り組んでおり、Uniswapのインキュベーションプログラム[1.2]に採択されました。

またAlphaistは国際的な研究機関であるTLDR ResearchのFelllowship[1,2]に採択され、来年にはコロンビア大での発表が控えています。

この時点で完全ではないがフェーズ5、6を達成し、全ての手順を達成しています。* パラダイムと組むというのは、関連する組織と共同で進めていく、という趣旨であるので完全ではないが達成していると明記しています。

これからどうするのか

さて、ここまでは私がTitania Researchの構想を考えてから約1年間のお話でした。組織を立ち上げる準備に半年、組織を発足してから半年、結果として、スタート戦略を完遂させることができました。ここからは、どのようにスケールしていくかに焦点を当てます。

私たちは変わらず、EthereumのMEV問題を解決することで、Ethereumに貢献していきます。ただし、ここからは良いアウトプットを出すことのみが目的関数となります。良いアウトプットとはすなわち、特定のケースにおけるMEV問題を解決しうるアウトプットを指します。

そのためには研究開発のみならず、環境構築や人材育成も必要となるでしょう。全体として、創発的に貢献できる組織構築を行いながら、EthereumのMEV問題の解決に働き、国際的な研究機関への変容を目指します。

1. EIPからの貢献

Ethereumやブロックチェーンのインセンティブ問題に対して、解決策を提案し、実装します。理想的には、年間2~3件のプロトコルや改善案をEIPとして提案したり、現存するEIPに貢献していきます。例:EIP7732

2. 研究からの貢献

研究を説明し、文献内で文脈化します。暗号経済学の領域は未開拓分野であるため、定義、フレームワーク、新しいメカニズムの分析などの貢献は役立つことがあります。研究には2つの種類があります。

基礎研究:メカニズム設計を模索し、新しいメカニズムの基本的な性質やその限界を証明したり、基本概念を定義し、その関連性を明らかにする。

応用研究 / R&D:実用的な問題解決に焦点を当てる。新しいメカニズムの開発、既存メカニズムの分析と改善、実装の設計、シミュレーションによる堅牢性の検証などを行う。

私たちは応用研究に焦点を当て、基礎研究に関してはAcademicな研究者と協力する方針です。R&DではEthereumが直面する課題に基づいて問題設定を行い、タイムリーな解決策を提供することが重要です。

Ethereumのオープンな研究環境やパーミッションレスな特性により、基礎研究者、応用研究者、開発者、コミュニティなど、さまざま背景の人が前例のないレベルで協力できるよう体制を整えていきます。このアプローチにより、理論と実証の両面から問題解決を捉えます。

3. 教育からの貢献

Ethereumの優れた点は、幅広い貢献が可能であることです。意欲的な人なら誰でも、文献やデータにアクセスし、専門知識に応じて貢献可能です。他者の貢献をサポートすることで、間接的に貢献することが可能です。

一般に貢献するには以下の手順が推奨されます。

自分の専門性や背景知識を活かせる分野を選ぶ:専門知識がある、または比較的短期間で習得できる分野を選ぶ。

技術や研究の現状を理解する:その分野で最も重要な未解決の問題は何かを把握する。基礎研究では理解を深めることが、応用研究では実用的な影響を与えることが焦点となる。

小さく始め、成果を共有し、改善を重ねる:特に初学者の場合、具体的な進展が早く得られる規模の問題から始めるのが良い。自身に合った貢献を選び、早めに結果を共有してフィードバックを集め、どの方向性を深く追求するかを決定する。

Titania Researchでは専門性や背景知識がある前提で、主に2、3で必要となる資金や機会、信用を提供します。

基本はオンラインを想定していますが、リサーチハウスを構築してオフラインでのサポートを受益できる場の設立も考えています。

4. 開発・運用からの貢献

研究成果を活用した実用的なApplicationや分析ツールを開発・運用することで実質的な改善をもたらします。例:MEV-boost、Orderflow.art

5. プレイヤーとしての貢献

ネットワーク参加者としてノードの運用などのブロックを作る過程の中立的な存在として貢献する。例:バリデーター、ブロックビルダー、ソルバーの運用など

具体的なトピックス

価値分配のメカニズム

市場構造

UXを向上させるApplication

LPの収益性:パッシブおよびアクティブなLPにとって最適な戦略はなにか、パッシブLPに余計なコストを支払わせないためDEX / CEX、DEX / DEXの裁定取引、サンドイッチ攻撃の影響を最小化する方法を探索します。

LVRの問題:DEXがLVRを解決する方法について探索します。

クロスチェーンDEXの設計:流動性が一般的に細分化されるにつれて、シームレスに流動性を集約し、決済を行うにはどうすればよいのか模索します。

このようなトピックスはプロトコルとアプリケーションとでレイヤー分けが可能です。MEVの問題はコンセンサスだけでなくアプリケーションにも影響するため、私たちは両方の観点から問題設定を行う補完的なアプローチを提案します。そのため、プロトコルチームとアプリケーションチームに分かれて進めていきます。

プロトコルチームはteiが、アプリケーションチームはalphaistが、技術に関してはbanriが、それぞれHeadとして進めています。このように、創発的に貢献できる組織構築を行いながら、EthereumのMEV問題の解決に働き、国際的な研究機関への変容を目指します。例を出せば、Flashbotsのような組織となり、新しい市場を作ることがひとつの目標です。

悩み

私達の貢献を持続的なものにするために、年間の研究資金を一定以上確保する必要があります。現在は主要なグラントから資金を提供されていますが、目標額には遠く及びません。そのため他の助成金プログラムから少なくとも1件の大型グラントを獲得する必要があります。そして今回、ご縁もあってGitcoinに参加することになりました。

Gitcoinへの参加

Gitcoinを通じてTitania Researchに寄付をしていただくことができます。3ドル以上寄付していただけると、その寄付が投票となり、Gitcoinがプールしている資金の一部が私たちに配分される仕組みです。今回のアジアラウンドでは、プール全体の75,000DAIから投票の重み付けに応じて配分されます。

いただいた寄付額は、前述した1~5の活動にあたるメンバーへの活動費用及び研究費用とさせていただきます。メンバーの詳しい情報に関しては、Gitcoinのページにて掲載しています。

皆MEV問題の解決を過小評価している。大きな資本になればなるほどMEVは深刻な”取引税”になり、チェーンの成長を阻害する。

— Leohio / 極度妄想(しなさい) (@leo_hio) August 8, 2024

最後になりますが、MEV問題とは、Ethereumが今後発展するうえで最も重要な課題であると、私は考えています。つまり、MEV問題を解決することは、Ethereumを利用する全てのユーザーが嬉しいことなのです。

Ethereumの空間に身を置き、未来を感じ、少しでも貢献したいと考える方、寄付を通じて私たちにお力添えいただけないでしょうか。今回の寄付を通じて、私たちはアジアのみならず、グローバルにイニシアチブを取り、MEV問題の解決に尽力していきます。共にEthereumに貢献していきましょう。

ここまで来れたのは起業家や研究者、開発者といった諸先輩方・日々応援してくれる方々のおかげです。いろいろな場面でお世話になり、ありがとうございました。今後とも精進していきます故、ご指導ご鞭撻のほどお願いいたします。

vita

追記:Gitcoinラウンドが終了し、結果的にラウンドで1位の寄付をいただきました。計13,197ドルを寄付いただき、ここから更にプール分配によって寄付額が加算され、日本円にすると計245万円となります。

しかし、この記事を読んでいる読者を含め、金額以上に82人もの応援者がいてくださることに大きな価値があると思います。以前に述べたように、これからは良いアウトプットを出すことのみが目的関数となります。チーム一同、日々精進していきますので、応援いただけると嬉しいです。

vita 9/12