神戸市バス7系統に乗ってみた!神戸市中心部のバス事情を考える

こんにちは!変わりつつある神戸の中心部、再開発が進む中で山手を走る7系統に乗りバス事情について考えてみました。画像は桜並木を抜ける13系統ですが!!

神戸市バス7系統について

神戸市バス7系統は神戸駅から市民福祉交流センターを結ぶバスです。

いわば、神戸の中心部である三宮と神戸を結ぶバスになります。ただ、このバスは三宮と神戸の移動を目的としたものではなく、山手を走りそれらの地区と中心部を結んでいます。実際、神戸駅と三宮を移動する手段としては、JRと神戸高速鉄道(阪急・阪神)がそれぞれ140円、130円(2024年現在)で数分で着くためポピュラーです。また、同じバスでも観光要素を取り入れたシティ・ループやポートループが使われることが多いように思えます。そんな7系統における令和5年度の営業成績は、営業係数113で赤字額は6000万円でした。(営業係数とは100円儲けるためにいくら費用がかかるかを示したもので、すなわち100未満だと黒字と言うことになります) 一日当たりの乗降客数は9100人で197本/日のバスが運行されています。かつては、神戸市が設立した会社である神戸交通振興株式会社のバスも共同運用されていました。今回はラッシュ時間帯に当バスに乗り、神戸のバス事情を考えてみたことを連ねます。

7系統に乗ってみた

なぜこのバスに乗ろうと思ったのか。普段乗ることのないバスは沢山ありますが、7系統は神戸の都市中心同士を大きく迂回して結ぶ不思議なルートが気になっていたんです。なんでこんなルートを通るのか、どの場所で乗降する人が多いのか、見てみたかったのです。実際、赤字は出しているものの、昼間でも10分に1本程度のバスが確保されており主要な一路線として市民の足となっています。

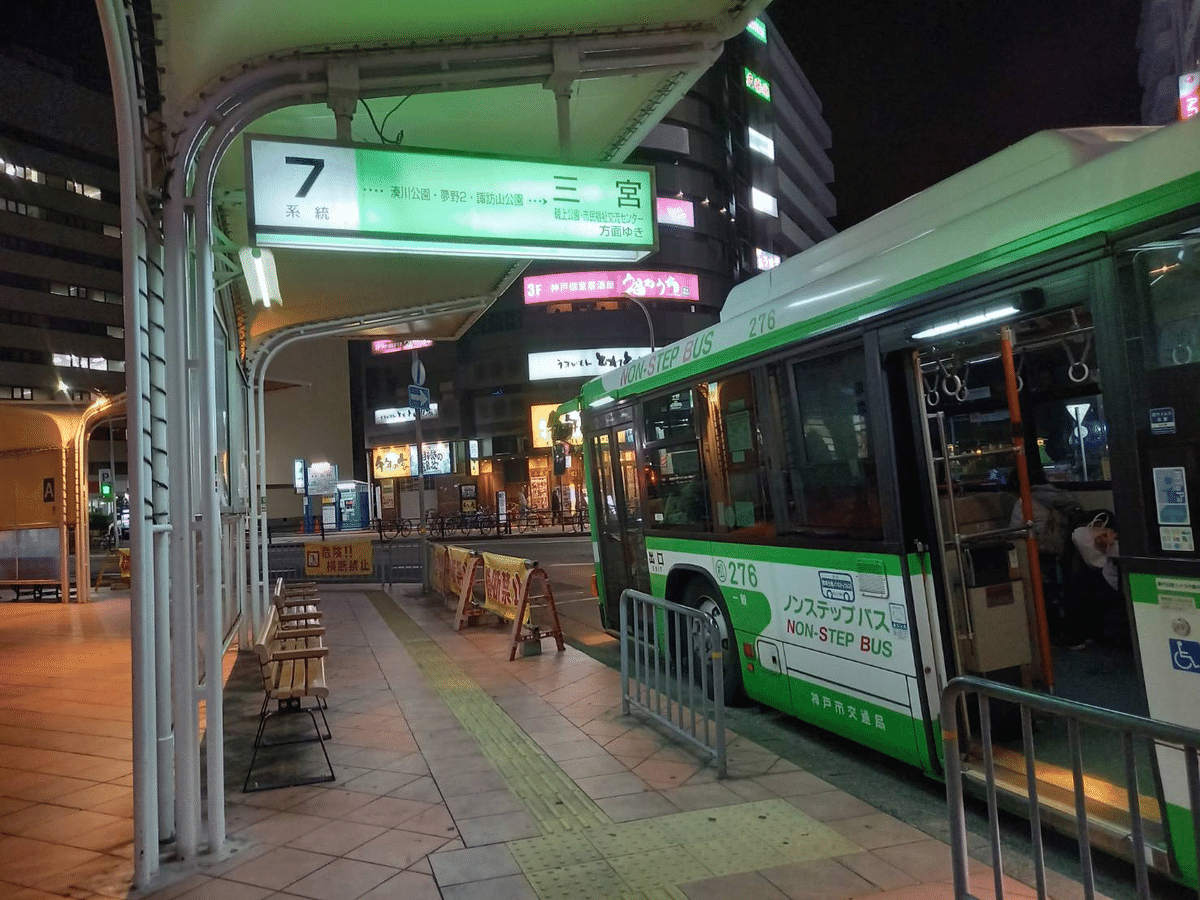

神戸駅前から乗りますが、スタートの地は神戸駅の北側にあるバスロータリーです。この場所は、大日丘やひよどり台、板宿駅など神戸市バスの各方面の出発するターミナルとなっています。神戸駅は南側にもバス停があり、鈴蘭台や白川、ポートアイランドなどへのバスが出ています。神戸駅北側も再開発が予定されていて、2026年度から工事に入るためこのターミナルを見れるのも今のうちですね。この乗り場のフォントとか、地下にある商業施設デュオ神戸との吹き抜け空間のレトロさは好きなので少し寂しさはあります。その2026年には、1100台が入る地下駐輪場が神戸で初めてできるので楽しみな要素をみつつ再開発を見守りたいですね。

いざ、出発!

今回私が乗ったのは、平日19時台の便で帰宅ラッシュのタイミングでした。山手と浜手の駅を結ぶバスに乗る人々の動きが注目ポイントになります。

さて、ここからは土地勘のない方には何の話やらというローカルワードが続きますが、神戸の中心部から山の裾にある街を走り、また中心部に戻るバスだと思っていただければ幸いです。

神戸駅を出発した時点で、立ち客は0、座席も2人掛けに1人ずつ座れるくらい余裕がありました。バスは三宮とは真反対の西へ向かい、歓楽街新開地、神戸の台所東山、湊川を巡ります。ここまでで、1人乗客は降りたものの5人が乗車してきました。後に、バスは進路を北に変え住宅が広がる地区へと進んでいきます。夢野町、石井町、平野と順に巡り、それぞれのバス停で2,3人、特に平野に関しては6人が降り、最も乗降客数の動きがありました。この平野・石井町は、古くは平清盛が遷都した福原京や祇園さん、牛頭天王に由来を持つ天王谷など一度取り上げたい興味深い場所です。さらには平野商店街や廃校となった小学校を改装した水族館、温泉、登録有形文化財にもなっている立ヶ畑ダムなど見所が多いものです。そんな地区を抜けバスは、諏訪山公園下に到着しました。ここで2人が降り神戸駅から乗ってきた乗客は皆下車しました。

一方でこのバス停では2人が乗ってきたのです。平野で乗車した1名と自身をあわせてこのバスは4人の乗客で山手から三宮に向かいます。おそらく、ここで乗ってこられた方は近くにある教育機関の職員であるであると推察します。まぁわからんけど……

ちなみに、この場所も非常に面白いところで、バス停の名前にもなっている諏訪山公園は神戸港が開港した直後、1874年に来日した海外の観測隊が金星を観測したことで有名です。今でもその場所は金星台と名付けられています。また、その場所には諏訪山動物園という王子動物園の前身にあたる動物園がかつてあり、公園となった今でも動物園があった形跡がわかる場所もあります。ただ、本当に猪がでることがあるので気をつけてくださいね!

少し登れば、ビーナスブリッジという絶景スポットや恋人の聖地として有名な場所があります。歩いてでもいけますが坂はきついので覚悟してください。それだけ山が近いので、近くに大師道という再度山にある大龍寺への参詣道があります。かつて弘法大師が歩いた歴史ある道で、再度山は毎日登山発祥の地としても知られています。(このあたりの詳しいことは前回の六甲全山縦走のnoteをご覧ください)

これらの山手にある隠れた神戸の魅力ある地区を抜け、バスは坂を下り始めます。異人館街の入り口を通過し、三宮へと到着します。

ここで乗っていた私を含めた4人は降りましたが、バスは少し南側にある市民福祉交流センターまで向かいます。こうして三宮に着いたわけですが、案の定神戸駅から三宮を乗り通したのは私だけでした笑

三宮のバス事情を考える

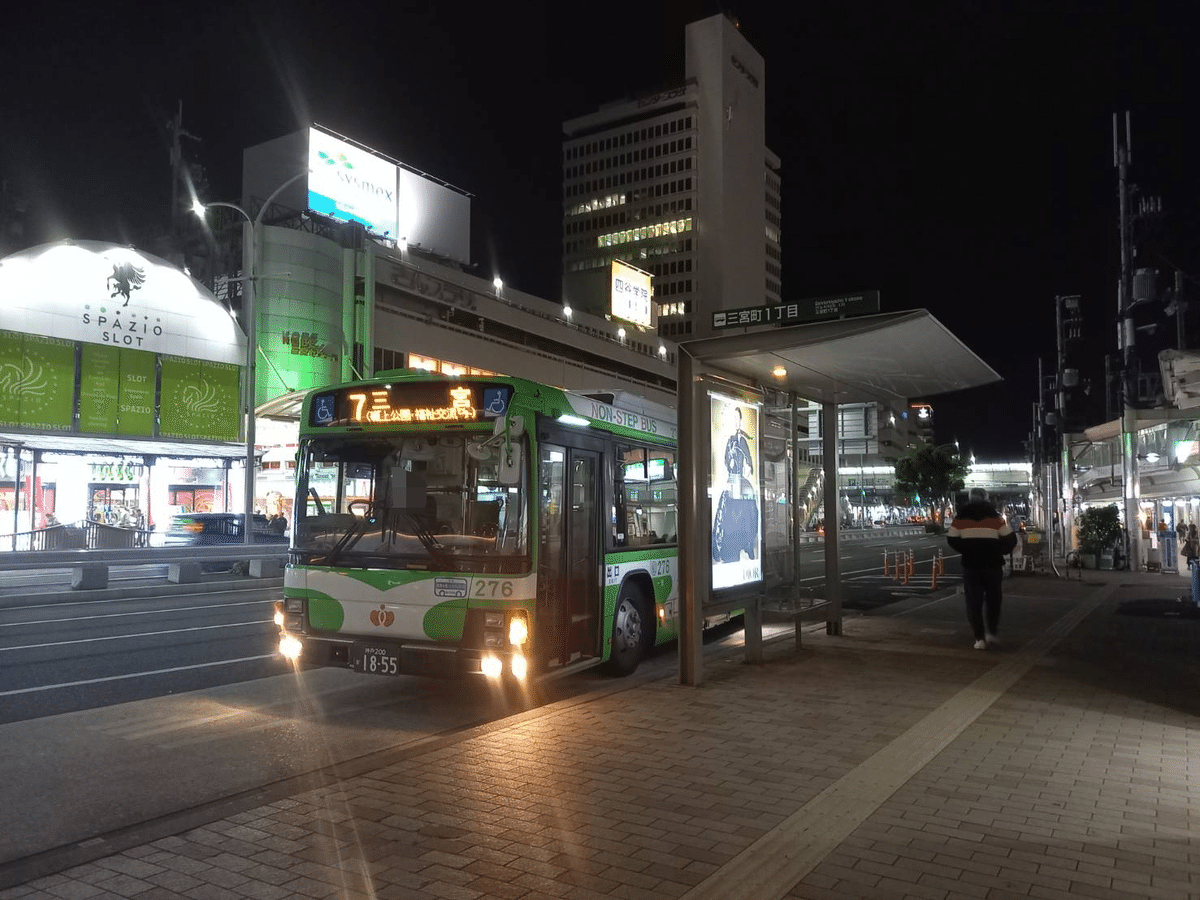

さて、今回は7系統に乗って人の動向やルートを見てきたわけですが、三ノ宮駅周辺のバス停事情には神戸市民すら頭を抱えているのではないでしょうか。今回、7系統が止まった停留所は三宮町1丁目でした。しかしながら、これは三宮方面のみで、神戸駅方面は反対車線にはなく異なる場所から出ているのです。もうこの時点で訳がわからんと言いたいところですが、地下鉄三宮駅にはこんな案内図があります。

このアルファベット+数字で記載されている場所がそれぞれのバスが発着する地点になるわけですが三宮駅を中心に点在していることが分かるかと思います。地域内での近郊バスはもちろん、他都市と結ぶ中長距離バスでさえ発着場がバラバラになっています。地図右上に三宮バスターミナルと神姫バス神戸三宮バスターミナルと記載された場所があり、この2つから多くの中長距離バスが出ているのですが、中四国への一部バスはY2と記載された国道2号沿いから出るものもあります。また、厄介なのが一度待合室のあるビルに訪れてから係員の指示でバス停まで移動する地図左側S7-S9から出る高速バス。さらには、徳島やディズニーランド2へ向かう一部バスは地図下方のY11,Y12から出るもの、右上線路沿いの路上であるM18からでるものなど非常にややこしいです。

また近郊バスにおいてもバス停の配置が複雑です。市バスだけで見ても、赤色で示したところが今回乗車した7系統のバス停、緑色で示したところがその他の神戸市バスが主に発着するバス停でを示した物になります。これを見ると東西南北にバス停が点在していることが分かるかと思います。さらには、近郊バスにおいても迷いやすいバス停がいくつかあるのです。神姫バスは神姫バスターミナルとしてバスを集約しているように思えるが、神戸空港線は三宮駅の北側N9あたりから出るほか、同じポートアイランドへ向かう他の便は画像中心付近Y5あたりから出ます。また、新興住宅街と三宮を直接結ぶバスは画像内上方のN11,N12から出ています。ただ、この両者は反対車線にあるにもかかわらず、出発地が異なる同じ行き先のバスが出ておりミソだ。

このように複雑怪奇な三宮駅周辺のバス停事情ですが、2027年には旧サンパルがあった場所にバスターミナルを兼ね備えた商業施設ができる予定です。この場所に、これまで分散していた中長距離のバスが集約する予定で、少しでも分かりやすくなると良いですね。近郊バスに関してはこちらに入らないらないもののこれまで中長距離のバスが使っていたスペースを利活用することも考えられます。鉄道駅とバス停それぞれが離れており複雑な三宮の交通事情がどうなるのか注視していきたいです。個人的にはこのバラバラ感がヒョーゴスラビアを彷彿とさせるもので気に入っていますが、利用者にはたまったもんじゃないかもしれないですよね。皆さんも三宮からバスに乗られる際は今一度バス停の場所を確認してくださいね!

最後になんですけど、どの路線を見ても赤字額が多いように見えますが、だからといって交通網をなくすことは本末転倒であると思います。その交通網がなくなれば地域は一気に衰退します。もちろん様々な状況があるので一概には言えませんが、財を投じて存続に一助することが行政には求められていると記しておきます。

路線別営業成績の参考 r5_eigyoukeisu.pdf