キャリアの可能性を広げる「二刀流」の思考

寒い日が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

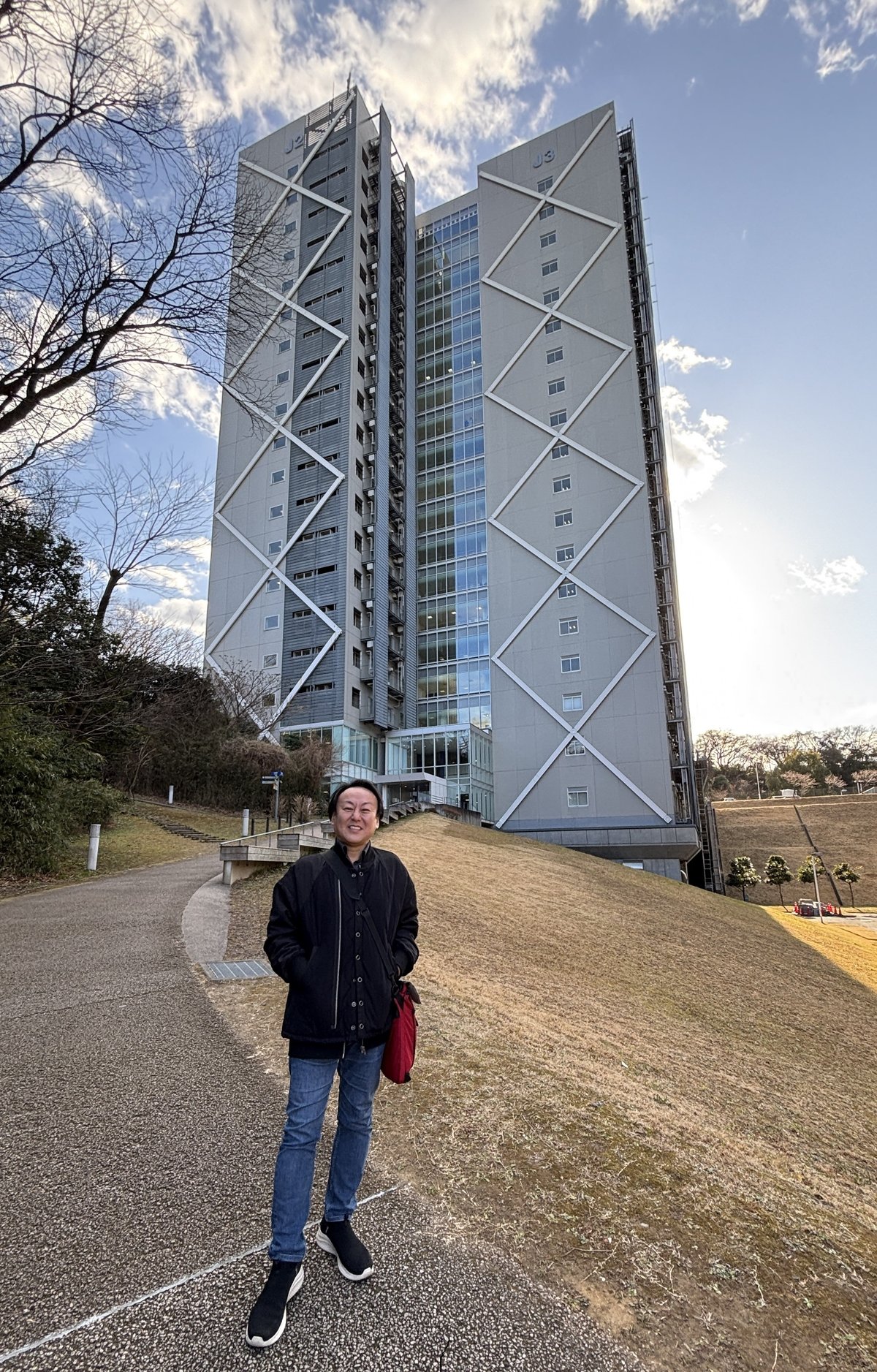

中村はさる1月末、東京科学大学(旧東京工業大学)ライフエンジニアリングコースの講義シリーズ「産業デザイン」にて、産業生命理工学院・生命理工学系および物質理工学院・材料系の留学生向けに講義をしてまいりました。英語で講義をする学外講師(社会人)があまりいないということで、中村も微力ながらご協力させていただいております。

思い返せばもう10年ほど旧東京工業大学での講義を続けさせていただいており、それなりにご好評をいただいていると信じています。

中村が大学での講義をお引き受けする理由

中村は旧東京工業大学だけでなく、千葉工業大学でも毎年講義を行っており、その他のアカデミアから講義のご依頼をいただいた場合にも、積極的にお引き受けしています。

当社にとって、共同研究や講義を通じてアカデミアと良好な関係を構築することは、当社の創薬技術の向上につながるだけでなく、日本の科学力の持続性に貢献するものと考えています。また、アカデミアでの講義は、優秀な研究者の卵である学生の皆さんと交流できるエキサイティングな機会でもあります。

留学生とのコミュニケーションから得た新たな気づき

講義をする側の立場ではありますが、留学生の皆さんと話していると、中村が気づかなかった新しい視点を教えてもらうことがあります。

例えば、留学生に「日本に来ることを選んだ理由」を聞いてみたところ、ご縁があったとか奨学金が取れたからという答えを予想していたのですが、複数の留学生から、「様々な研究の元を辿るとたいてい日本の研究者の発想にたどり着く」という答えが返ってきました。

これについては、中村自身実感があります。今は盛んな研究でも最初は注目されていなかったことが多く、研究費もつかない中、いかに先人が欧米に対抗してきたかといえば知恵ではないでしょうか。この知恵こそが、日本が世界に誇れる強みであり、過去に多くの日本の研究者がノーベル賞を受賞していることからも証明されています。

大学ではこんな話をしてきました

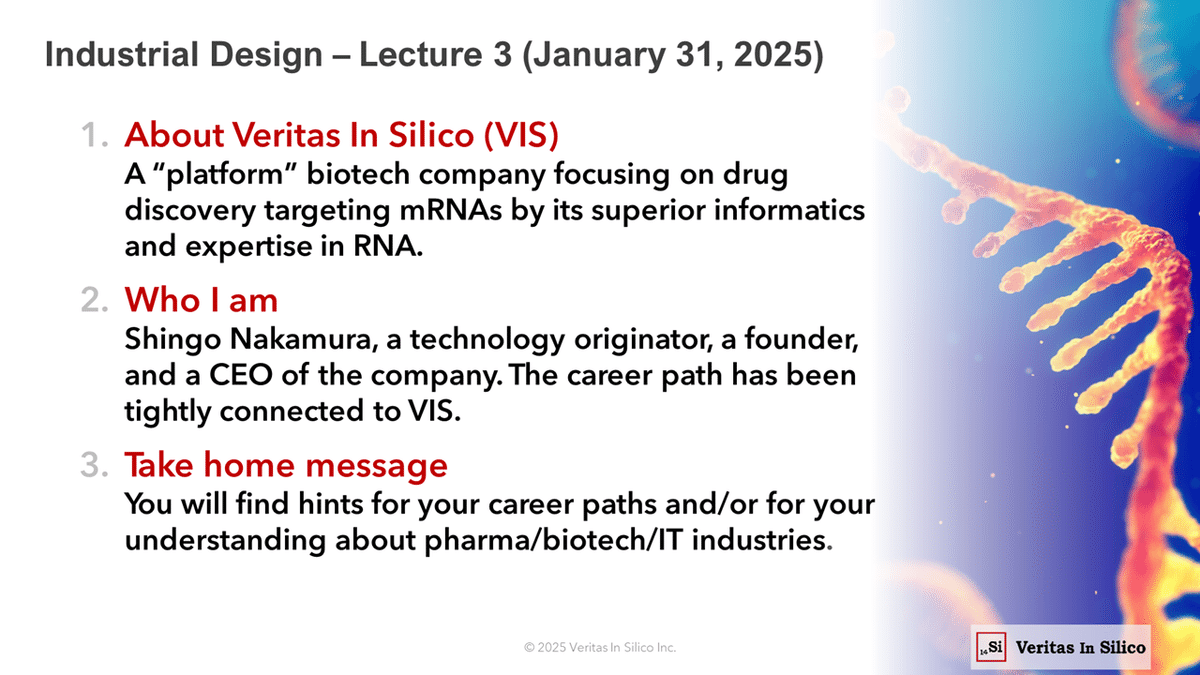

「産業デザイン」の講義の中で、中村は主に以下スライドの3点についてお話しました。

1. Veritas In Silicoの事業について

今回中村の講義に参加してくれた留学生の皆さんは、創薬に直接かかわるような研究分野を専攻していませんが、当社のような創薬バイオテク企業の実情を知ることで、将来の研究・キャリアに対する視野を広げていただきたいと考えました。

2. 中村のキャリアパスについて

当社設立までの中村のキャリアパスが、当社の事業・ビジョンにどのようにつながっているのかをご説明しました。

3. 中村が伝えたいメッセージ

当社の事業および中村のキャリアパスを一例としてご紹介することで、留学生の皆さんがキャリアパスを考える際の参考になればと考えました。

また、キャリアパスを考える際に、中村が非常に大切だと考えていることをメッセージとしてお伝えしました。そのメッセージの内容を以下、次の章でご紹介します。

学生に伝えたいのは、自分の専門分野を二つ以上持つこと

中村のメッセージは、自分の専門分野を二つ以上持つということです。

これは、科学の専門分野を二つ以上持つという意味にとどまりません。科学研究と事業開発、研究業務と経理業務という全く異なる業務分野、さらには、社会人としての経験と家事・子育ての経験といったより広い分野のことも指しています。

このように二つ以上の専門分野を持つことで、各専門分野やその境界にある専門分野に対応できるだけでなく、二つ以上の分野を融合した新たな発想が生まれることもあります。当社のmRNAを標的とする低分子創薬もまた、通常創薬で用いる生物学・化学の理論に、物理学の理論を融合することで実現可能となりました。

さらに、二つ以上の専門分野を持つ人材は、二つ目の専門分野に取り組む難しさを乗り越えた経験から、第三、第四の分野にも果敢にチャレンジすることができます。

組織においても、二つ以上の専門分野を持つ人材はとても貴重です。複数の分野に対する経験と理解から、自分の専門ではない分野の重要性も理解し、それらの専門分野に携わる人々に対する敬意を持つことができるため、組織として大変よい人間関係、チームワークの醸成につながります。

当社にも二つ以上の専門分野を持つメンバーがたくさん集まっていますし、当社に入社してから二つ以上の分野にチャレンジするメンバーもいます。

これらの代表ともいえるのが当社のCSO(最高科学責任者)であり、近々中村のnoteでもご紹介する予定です。

中村の講義に出席してくれた留学生の皆さんは、母国での生活と、若くして母国を離れて日本に留学するという、すでに二つの大きな経験をしているわけなので、今後様々な分野における横断的なご活躍を中村は非常に楽しみにしています。

東京科学大学の新たな挑戦:

工学と医学の融合が生むイノベーション

東京科学大学は、昨年10月に東京工業大学と東京医科歯科大学が統合することで誕生しましたが、学内外の看板や地図などのいたるところで東京工業大学の痕跡が残っていました。中村としても、長年培われてきた東京工業大学がもつブランドネームに馴染みを感じています。しかし、統合後、工学と医学の垣根を越えた研究や取り組みが進展しており、中村のメッセージにも通ずる部分があると実感しました。東京科学大学が、大学発のイノベーションを生み出す素地となることを強く期待しています。

最後に、中村に「産業デザイン」での講義という貴重な機会をいただきましたことに対し、物理理工学院長の北本仁孝先生と物質理工学院 准教授の林智広先生に心より感謝申し上げます。