ダンブル系の火付け役、Hermida Audio Technology Zendriveレビュー

ロベンフォードが使っている(使っていた?)らしいですね、Zendrive。

ケンタに比べればかわいいものですが、Zendriveって一時期は伝説のオーバードライブとして扱われていたようです。

そのせいか、Zendriveはその回路が分析され、数多くの自作品が出回っており、またレビューも非常に多く存在します。

まぁ、そんな状況なので、改めて私がレビューすることもないなーと思っていました。

しかし、ある時Twitterを眺めていると、エフェクター自作からブランド立ち上げに挑戦されている方が

「Zendriveはトーンがふたつついてて無駄」

とつぶやいておられました。

確かに、Zendriveは2つのトーンのせいで音作りに悩むペダル、なのかもしれません。

上述の意見には激しく同意します。

それでも、7,8年にわたって愛用し続けているのも事実。

そこでその2つのトーンについて、少し詳しくみてみようと思います。

ちなみに、私が所持しているのはLovepedalsによるOEM生産品なので、オリジナルとは少し違う可能性はあります。

オーバードライブとしての素性

ともあれ、まずオーバードライブとしての素性を明らかにしておきましょう。

いわゆるダンブル系ローゲインオーバードライブです。

ダンブルアンプなんて使ったことないので、ダンブルに似ているかどうかは分かりません。

また、トランスペアレント系や脱TS系ともいわれています。

ローミッドが豊かで、暖かでスムースな歪み。

サスティンもきれいで長い。

割とコンプレッションは少なめで、いわゆる「ピッキングニュアンス」(※1)も出しやすい印象です。

ゲインは0にすれば全く歪まず、マックスにしてもオーバードライブの範囲を出ません。

ボリュームは結構大きめですが、ゲイン0の時はボリュームマックスでちょうどバイパスと同じくらいなので、完全なクリーンブーストは難しくなっています。

さらに、Voiceというハイミッドを弄れるつまみと、Tone回路が付いています。

最大の特徴、Voice、Tone

やはり、最大の特徴はこのVoiceとToneのつまみです。

だいたい、ダンブル系やらトランスペアレント系と呼ばれるオーバードライブはベースやトレブルのつまみが付いています。

Timmyとか、Jan Rayとかがそうですね。

Zendriveは、それがなぜかVoice=ハイミッドとTone=トレブルのふたつです。

コレ、

「ローミッドは完璧に仕上げておいたから、お使いのギターやアンプの倍音の出方に合わせて、ハイミッド・トレブルを調整してくれ」

って意思表示なのでは?

なので、ヘンにベースやトレブルのつまみが付いていて、

「いろんなキャラクターにできますよ!」

っていうトランスペアレント系よりも私は好きですね。

一方で、特徴的なローミッドを持っているので、そこに合う人/合わない人がいるのも事実だと思います。

ゼンドラ、値段のわりにそうでもないよねって人は、多分ローミッドの好みが合わないのでしょう。

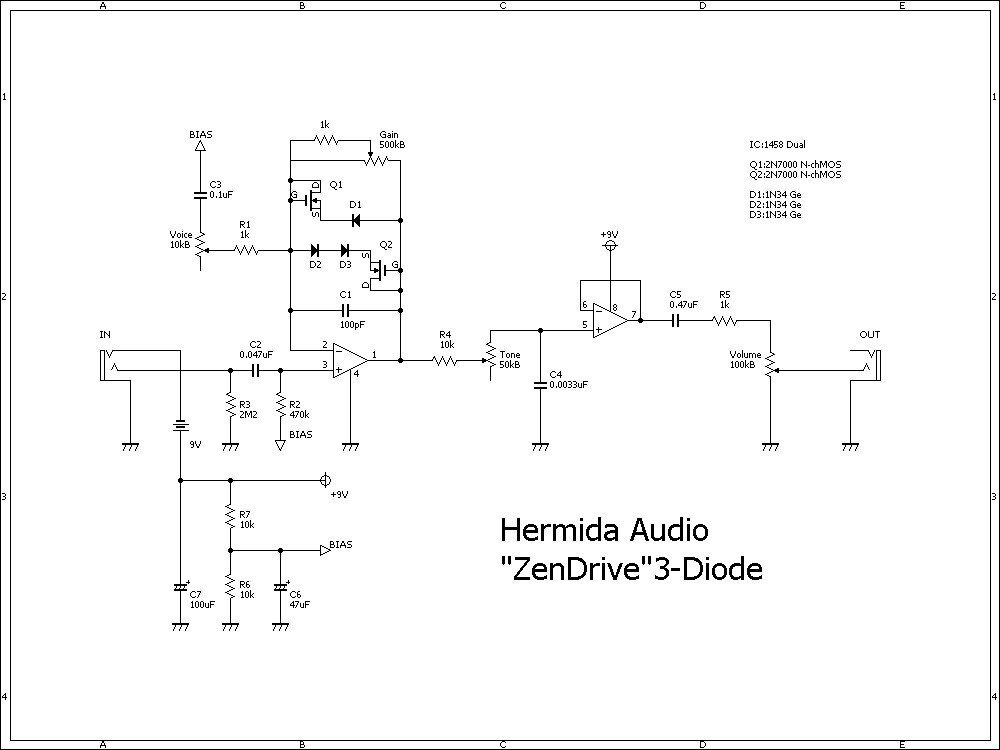

ちなみに、私の乏しい知識で何とかネットに落ちている回路図を読んでみました。

(申し訳ないのですが、一次ソース不明です。)

Voiceは歪みを生み出す回路の部分に組み込まれたローパスフィルタで、つまみを左に回し切るとカットオフ周波数は約160Hzになります(たぶん)。

ただし、歪み回路の中に入り込んでいるので、文字通りの動作はしませんが……。

ただ、私の読み方が間違っていなければ、歪ませた音をVoiceのつまみでバリバリするようなハイをカットすることでスムースな歪みを実現しているのでしょう。

また、Toneは抵抗がかかると高域が削れてしまうという特徴を用いた回路だと思います。

要するに、VoiceもToneも基本的にはカットしかできないということですね。

注意点

もちろん注意点もないではありません。

まず、音作りが難しいこと。

例えばハイミッドを強調した音を作ろうと思うと、Voice上げめTone下げめ、とVoice下げめTone上げめの2通りできてしまいます。

当たり前ですが、この2つのつまみの動作が違う以上、また違ったニュアンスのハイミッドになります。

やっぱりその点、音作りは悩んでしまいます。

また、(おそらく)出力インピーダンスが高くなっています。

そのため、ゼンドラの次につなぐ機材によっては音がこもってしまったり、音量が下がったりする可能性があります。

まぁ、オーディオインターフェース直結や、ミキサーへダイレクトインとかしない限りは問題にならないと思います。

ギターアンプなんて、ハイインピーダンスをつなぐ前提でできてますから。

しかし、オーディオインターフェース直結で使ってる自分の環境では、ゼンドラが最後段となってしまうと音量が下がる現象がみられます。

しかし、回路図的にはアウトプットのバッファが入ってる感じはするんですが……。

おわりに

以上のように、Zendriveはローミッドに強い個性を持ったオーバードライブです。

そして、その個性を維持しつつも、さまざまなギター・アンプに対応できるような柔軟さを得るためのノブが、VoiceとToneだといえるでしょう。

この個性はベースのノブが存在しない点にも強い主張として表れています。

そのため、柔軟ではあるもののZendriveはどうセッティングしてもZendriveの音しか出ません。

そういった意味で、私はZendriveをトランスペアレント系とは考えていません。

世の中には、柔軟性を得るために個性を傷つけてしまっているエフェクターは数多く存在します。

特に個性を傷つけてしまう例が、ベースとトレブルという柔軟なEQや、クリッピング選択のスイッチではないでしょうか。

細かくセッティングできるようにすればするほど個性も薄まっていきます。

そして、〇〇のようにセッティングすれば、××のようになる、というのなら、○○を買えばよい話です。

そういったペダルと対比すれば、柔軟さと個性をうまく両立させ、それをコントロールにまできっちりと反映させたZendriveはやはり名機といえるでしょう。