VIVITA BOOKS mini in NAGAOKA 2回目/小学生の好きを引き出しながら、どんな1冊にするか、チームで活動

前回の記事はこちら↓

前回のキックオフで活動がスタート。

小学生の「好き」をどんな本にするか、2回目もチームに分かれて活動しました。

活動2回目/チームに分かれて活動

NaDeC BASEで活動/VIVITAさんと大学生でミーティング

前回のキックオフから少し間をあけて2回目の活動日となりました。今回はNaDeC BASEを会場にして活動。

NaDeC BASEを簡単に紹介すると…

「市内4大学1高専の特色、専門性と企業家の技術、自由な発想を融合し、新産業の創出と次代に対応する人材を育成する」ことを目的に、市内の大学・高専と企業がコラボする拠点です。

各大学や市内企業さんが様々な活動をしている施設で、2回目以降の活動はNaDeC BASEをメインにやっていきます。

まずはVIVITAさんと大学生で午後からの活動に向けてのオンラインミーティング。

その後はチームごとに進め方を打ち合わせ。

全員で1冊の本をつくる、ということを考えると、大学生と小学生がペアになるよりも、チーム内のみんなで考える、という雰囲気づくりが必要。その雰囲気づくりをどうするか、チームごとに打ち合わせして午後の活動の準備をしました。

…1冊とは書きましたが、実はこの時点では「みんなで1冊にこだわらず、どうしても自分で1冊つくりたい小学生がいたらそれでもいいし、チームで1冊もあり、かもね」と運営側(長岡造形大学のスタッフ)から大学生には伝えていました。運営側もどこにゴールを置くか、迷いながら活動をすすめていました…

午後の活動スタート/チームごとの活動の様子は…

前回のキックオフから少し間はあきましたが、「久しぶりー」という感じで、2回目の活動はスタート。ぎこちない感じになるかと思いましたが、そんな心配もなく、大学生と小学生もすっかり打ち解けている感じ。

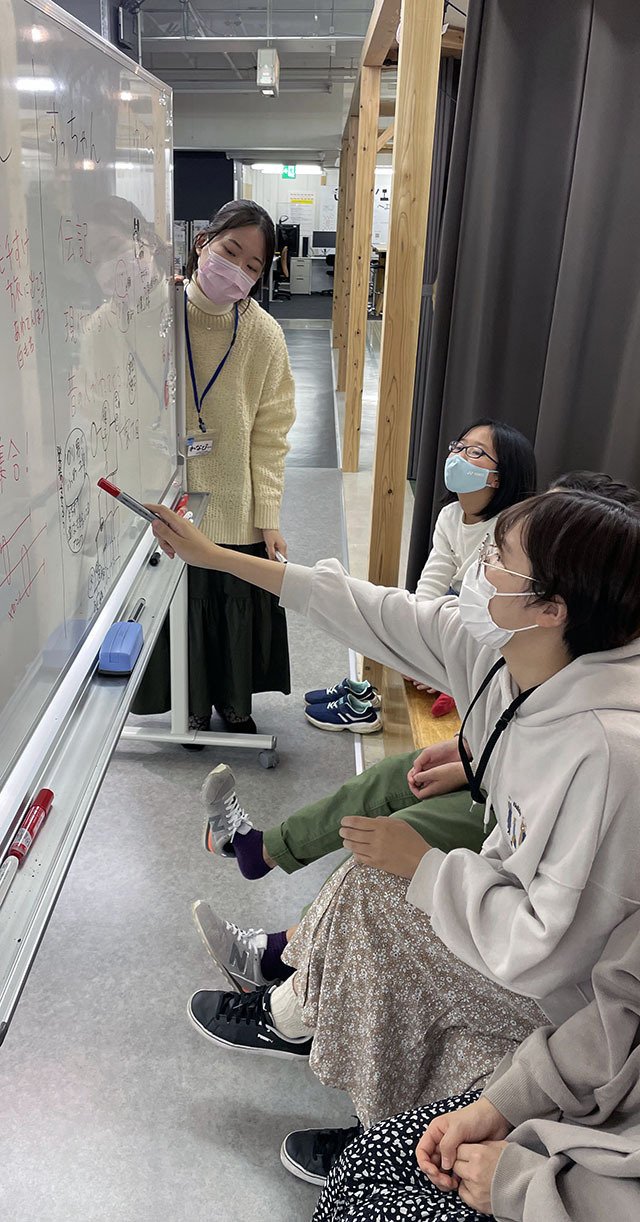

チーム1はホワイトボードを使いながら、あい、うめ、きよの好きなことをみんなで共有しながら、1冊にする方法を考えました。

小学生もホワイトボードに好きを表現したキャラクターを描いたりしながら、どんなストーリーが面白いか考えていました。

ただみんなで1冊、となるとどうしても自分の意見やキャラクターを我慢してしまう場面が出てしまう、そんな問題点がみえました。

参加した小学生ひとりひとりの「好き」をどう表現するか…

チーム2もホワイトボードなど使いながら、じっちゃん、すっちゃん、ゆりの好きなことを共有。どんな1冊にするか話し合いました。

チーム2は自分の1冊をつくりたい!という思いが強く、みんなで1冊のイメージがなかなかつかめない感じでした。

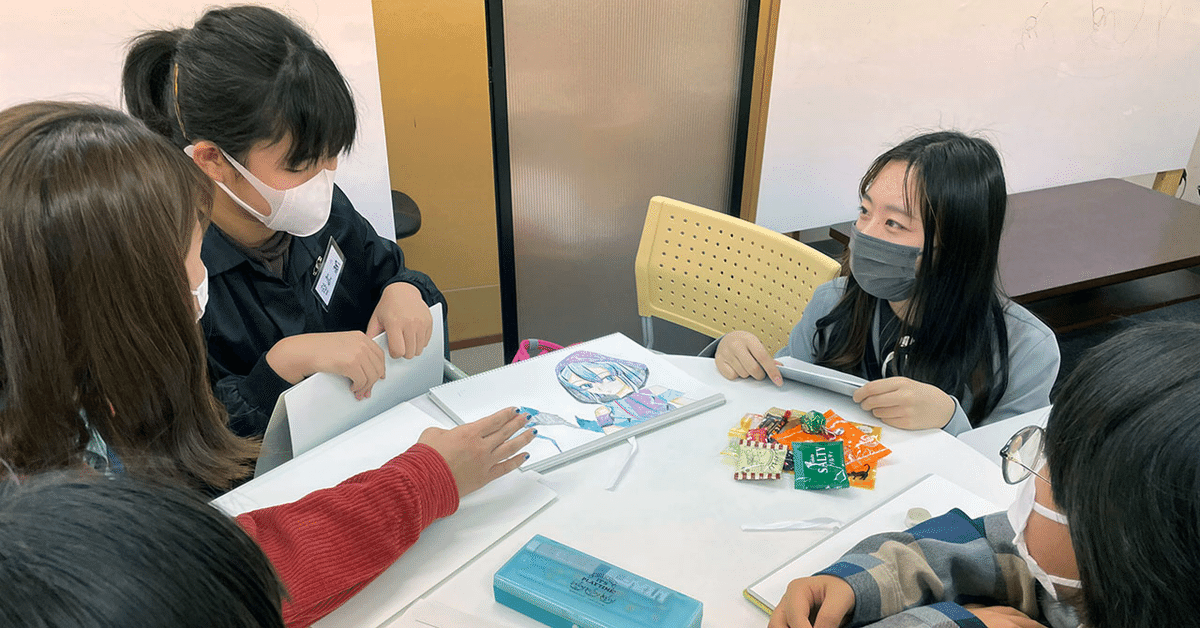

チーム3はペアにならずにみんなで話し合う、でスタートしましたが、なんとなくペアでの活動に。こはちゃん、のんちゃん、はなちゃん、それぞれの好きなことを引き出して、キャラクターを考えていきました。

チームごとにやりやすい方法があるので、ペアで進めるのももちろんOK。ただチーム内で好きなことの共有がなかなかできない、1冊にまとめるアイデアも話しあえなかった、という感じに。

最後に全員で好きなことを共有。小学生からも発表してもらいました。

ここで2回目の活動は終了。

小学生の好きなことを小学生も大学生も楽しみながら引き出していくことができました。

ただ1冊の本にする、それともチームで1冊、ひとり1冊なのか、そこがはっきりしないため、次回の活動の方向がなんとなく見えない感じになっていました。

ゴールを決めずに、みんなで活動しながら考え作りあげていく。とても面白い活動ですが、運営側としては「なんとかまとめないと」という意識がどうしても働いてしまい、ハラハラしてしまうことに…

実はこの記事を書いた時点では3回目は終わっておりまして、実はそのハラハラをなんとか乗り越えました。まあ、ハラハラしているのは運営側だけ、ということなのですが…

次回はそのハラハラをどう乗り越えたかを書いていきたいと思います。