親に言葉を尽くしてほしかった カウンセラーに求めることは、かつてゆりぽんが親に求めたこと

前回、ゆりぽんはカウンセラーと患者のタイプを表にしてみた。

そして気づいた。

ゆりぽんがカウンセラーに求めることは

ゆりぽんが自分の親に求めていたことだった。

具体的にどういうことか?

ゆりぽんの特性

・人に対して上下の関わり

・主観的

・視野が狭い

・知識、経験が少ない

理想のカウンセラー

・人(患者)に対して対等な関わり

・俯瞰的

・視野が広い

・知識、経験が多い

ゆりぽんはまるで人生の視覚障害者

・視野が狭い

・人生経験が少ない

ゆりぽんは、親から心を育ててもらっていないので自分の心の軸がない。

さらに発達障害の特性で認知が独特だ。

ゆりぽんはまるで人生における視覚障害者だった。

何が正解で、何が不正解かわからない。

どっちに進めばいいかわからない。

生きることは、私にとって暗中模索だった。

だからゆりぽんは、知識が豊富なカウンセラーが見てる景色と同じ景色を見たかった!!

絵:暗闇の中のゆりぽんとカウンセラーの「正解」「不正解」の声

絵:端に溝と壁がある道路を歩くゆりぽん、ゆりぽんは周りの様子を理解している

視野を補助する点で親✖️子と同じ

相手の足りない視野を補助する点で、

専門知識の豊富なカウンセラー✖️心が弱った無防備な患者

の関係は、そのまま

人生の知識と経験豊富な親✖️心がまっさらな無防備な子ども

に当てはめることができる

ゆりぽん自身は、カウンセラーに

・対等

・俯瞰

・言葉を尽くす

・豊富な知識で私の死角を補助

を求めていたのに、

ゆりぽんは自分の子どもに対して、

・上から目線

・主観

・少ない言葉

・貧そな知識

で対応していた。

2025年1月25日土曜日ナリ心理学のイベントがあり、

ゆりぽんは認定アドバイザーのマリコ先生の発言が衝撃的だった。

「お母さんがまず語彙力をつけること」

「子どものことを理解するために、事実をとにかくメモすること」

「親は子どもと対等でなくてはならない」

「1に交渉、2に交渉、3、4がなくて、5に交渉

子どもが納得する経験をたくさんさせること」

どれもこれも、自分自身に刺さりすぎる言葉だった。

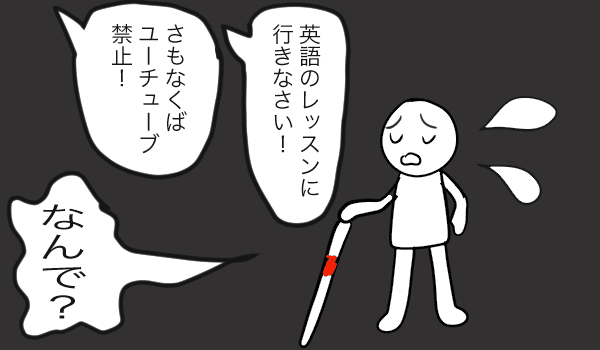

言葉が足りないお母さんの子どもへの関わり↓

下の例はゆりぽんの実際の関わり

絵:親から子どもに英語のレッスンに行く選択肢しか与えられてない

行かなければ罰がある

言葉を尽くすお母さんは、子どもにたくさん選択肢を与え、

子どもに選ばせる↓

絵:英語のレッスンの方法、英語が必要な理由の説明、休みたい期間を親が子どもに提示、

子どもはその中から選ぶことができる

親がかける言葉で子どもの「世界」は作られる

子どもは親と同じだけの人生経験がないから、

親が発した言葉で、子どもは世界を認識しようとする。

よって、親の言葉(語彙力)で、子どもの「世界」が作られる。

母親から子どもへの声かけが

365日「ご飯できたわよ。食べなさい。」だけか、

「今日は高知県産の茄子が安かったから、豚ひき肉と和えて

マーボナスを作ったのよ。20分かけたわよ。」かで、

子どもの「ご飯」の認識力が違う。

いつも悩みは認識力の低さだった

ゆりぽんの人生の悩みは、いつも認識力の低さが原因だった。

ゆりぽんは子どもの頃、父親に「しつけ」と称して殴られた。

ゆりぽんは自分が悪いと思っていた。

ゆりぽんは30代になって信田さよ子さんの本を読んで

「DV」という言葉の定義を知った。

ゆりぽんは初めて、悪いのは自分ではなく父親だったと気づいた。

立っていた地面が反転したような感覚だった。

ゆりぽんは20代、仕事を人と同じように覚えられなかった。

上司の言う通り、自分の怠慢、不真面目が原因と思っていた。

30代に「自閉症スペクトラム、ADHD」の診断を受けた。

自分の特性が原因とわかってスッキリした。

「DV」という言葉が、子どもの頃のゆりぽんに何が起こっていたのか、

「発達障害」という言葉が、仕事でゆりぽんに何が起こっていたのかを

明らかにしてくれた。

ゆりぽんはそれ以降も、なん度も「言葉」によって、

ゆりぽんのよくわからない気持ちや状態に名前がつき、

整理、判別、区別されること体験をした。

正しく認識されることで

消滅する悩みは少なくない。

それなら、ゆりぽんは自分の子どもに言葉を尽くす義務と責任がある。

ゆりぽんが自分だけわかったつもりで、子どもへの説明を雑にしていると、

子どもはその雑な説明で世界を認識してしまう。

雑な説明は、子どもの世界を曖昧にし、

子どもは無駄に悩むことになる。

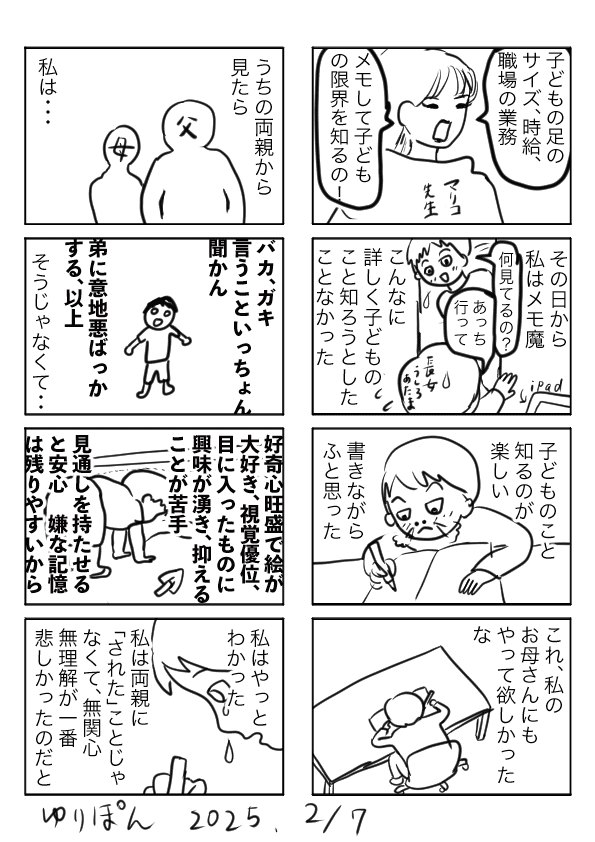

子どもに言葉を尽くすには子どもの理解が必要

親が子どもの環境を豊かにし、

子どもにたくさん選択肢を与えるには

子どものことを詳しく理解していなければならない。

マリコ先生の言葉

「子どものことを詳しく知っている親は

子どもの苦手なことや体力の限界をピンポイントでわかる」

マリコ先生に会ったその日から、

ゆりぽんは1月25日から子どもの観察記録をとり始めた。

以前、私が読んだ発達障害児の子育てのハウツー本で

「母親の自分が子どものことを誰よりも知ってるプロになろう」

と著者が自身の体験を書いていた。

ゆりぽんは当時、具体的にどうすればいいかわからなかった。

マリコ先生の言葉

「事実をメモ」

とにかくひたすら、メモすればよかったのか、、。

子どもの言ったこと、したこと。食べたもの。

確かにメモすると、

普段は忘れてしまうことまで気に留める。

今までなら、ゆりぽんは子どもの言葉が聞き取れなかった時、

大したことじゃなかったら聞き流していた。

メモを取るようになり、ゆりぽんは子どもにもう一度聞き直すようになった。

また、ゆりぽんは子どもの言った内容の詳細を確認するようになった。

娘「そしたら私の持ってたぬいぐるみをチョップしてね」

ゆりぽん「誰が?どのくらいの強さで?どこで?」

すると子どもも詳しく答えてくれる。

さらにゆりぽんは、子どもに「今何してるの?」と聞くことが増えた。

メモを取り始めて、子どもに興味を持つことが増えたのだった。

メモして気づいた。

ゆりぽんは自分にとってためになる言葉は今まで散々メモしてきたけど、

自分の子どもをこんなにメモしたことはなかった、と。

一番身近にいたのに、ゆりぽんは自分の子どものこと、

知らないことばかりだったと。

正しく、詳しく理解されるって、単純に嬉しい。

もちろん、プライバシーは守って欲しいけど。

理解って、究極、存在の肯定だと思う。

リンク:理解に関するナリくんの記事。

頭ごなしに言われる言葉が腹立つのは、そこに理解がないからだ。

自分を理解している人に言われる言葉は、納得する。