【まとめ】自作でキャンピングカー(8ナンバー)へ構造変更する為には?路線バスを実際にキャンピングカーにしてみてわかった事をお教えします。

こんにちは、大和家です!

先日、約2年前にキャンピングカーベースとして購入した路線型バスをついに念願の8ナンバー登録(キャンピングカ登録)する事が出来ました!

ここまでたどり着くまで本当に長かったです。

何より完成までのモチベーションを維持し続けるのが本当に何より大変でした。笑

とにかく今は無事にキャンピングカーとして登録する事が出来てホッとしています。

最後まで応援して下さった方々ありがとうございました!

今回の経験を活かして出来る限り有益な情報を供給していこうと思います。

この記事では、主にバスをキャンピングカーに構造変更する際の注意点などをお話ししていますが、バスに限らずキャンピングカーの構造要件などは一緒なので是非参考にしていただければ嬉しいです。

またキャンピングカーのベース車選びなどに迷っている人の何かしらのヒントや手掛かりになれば幸いです。

■なぜ路線バスを買ったのか

まずは私達がなぜこのバス(路線型バス)を購入したのか?というところから書いてみようと思います。

キャンピングカーが好きな人の中には2種類の人に分かれると思っていて

・(プロの)ビルダーさんが作成したキャンピングカー(キャブコンなど)を好む人

・自作で作ったキャンピングカーを好む人

このどちらかに分かれると思います。

自分は後者の自作派の人間でした。

なのでこれから話す内容はほぼ自作派の方の為にある内容になってくるので前者を好む方には面白くない話しになるかと思います。笑

では、なぜ自作派なのかというとこれも人それぞれだと思いますが、私達の場合は

・『物作りが好き』

・『自分好みの内装にしたい』

・『完璧じゃくてもよい』

・『幅広い車種からベース車を選べる』

などが挙げられます。

その中でも『幅広い車種からベース車を選べる』というポイントが1番大きく、夢のある選択だと思いました。

私達はこの路線型バスをキャンピングカーを自作する前は、『シボレーエクスプレス』→『トラックコンテナ』と段階を踏んで内装を車中泊仕様にカスタマイズしてきましたが、今はこれまでの自作した車は全て売却し路線型バスキャンピングカーへ移行しました。

それではなぜ今までの自作のキャンピングカー(実際には8ナンバーではないので車中泊仕様)はダメだったのか?

特に作った内装がダメだったという訳ではありません。

車の中で過ごすにはとても快適な仕様でした。

快適は快適だったんです。笑

ただ、私達家族は夫婦2人と娘1人+飼猫2匹という家族構成で、通常の車の広さだと居住空間としてはとても狭く感じていました。

さらにはYouTubeの動画撮影など色んな角度で撮影するには三脚を広げたりと広い方が有利と感じました。(広くなくても工夫次第で問題はないとも思ってます)

ここでマイクロバスじゃダメだったの?って意見もあるかと思いますが、シボレーエクスプレスを車中泊仕様に改装した時に感じたのは、シボレーエクスプレスの全幅は202センチととても広く感じていましたが、自作して内装を作ると内装の厚み分だけ室内幅が狭くなり車に対して横に寝れるかと思っていましたが、足先が壁にあたり深い睡眠をとる事が難しかった。という経験がありました。

マイクロバスの全幅も200センチ前後とほぼエクスプレスと同じ事がせっかく長いマイクロバスでも全長を犠牲にしてしまい、結局嫌になるのでは?という流れから、いずれ長期的に旅をし快適に寝れるようにするならもう少し全幅が広い車種が良いという結論に至りました。

そんな時に見つけたのが、今の路線型バスなんです。

このバスを見た時に『これだ!』と直感的思い、翌日には車屋さんへ向かっていたのは懐かしい思い出話しです。笑

あとは観光バスタイプより路線型バス(特に折り戸)タイプが外観も好みだったという事もありますが、、、。

■2ナンバーと8ナンバーの違い(維持費など)

・車検について

2ナンバー(乗合)と8ナンバー(キャンピング)の大きな違いは車検のスパン(期間)が全く違います。

2ナンバーは1ナンバー同様に年に1回継続車検が必要ですが、8ナンバーでは2年に1度継続車検が必要になります。

仮に8ナンバー(キャンピング)で総重量がもし8tを超えてしまった場合、ナンバプレートは大判サイズになりますが8ナンバー(キャンピング登録)であれば通常の2年に1度の継続車検に変わりはありません。

・車検費用(継続車検)

毎年と2年に1度だとどっちが得なの?と悩んでいる人も多いはず。

それでは例に私達の57人乗りの2ナンバーのバスの場合と10人乗り8ナンバーのキャンピングカーに変更した場合の車検費用を比べてみます。

※ユーザ車検での諸費用(法定費用のみ)を算出しています(多少の誤差あり)

※総重量8t超え9t未満で算出

※18年経過した車両で算出

※あくまで一例なので車種によっては大きく前後します

■2ナンバー(乗合)のバスの場合

・重量税:56,700円

・自賠責保険:17.380円(13ヶ月)

・検査手数料:1,700円

・(テスター屋費用):※フルコースで申込しても5,000円程度

・(法定点検):整備工場により費用は大きく異なる為ここでは省略/1年毎

■8ナンバー(キャンピング)のバスの場合

・重量税:113,400円(自家用2年)

・自賠責保険:36,128円(25ヶ月)

・検査手数料:1,700円

・(テスター屋費用):※フルコースで申込しても5,000円程度

・(法定点検):整備工場により費用は大きく異なる/2年毎

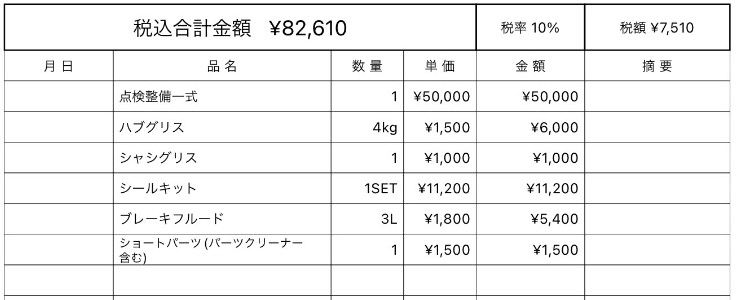

私の場合は知り合いに大型整備もやっている整備工場へお願いしました。

その際の分解整備費用は下記のようになりました。

ハブグリスやシール打ち替え、ブレーキオイル交換、その他点検整備をしっかりしてもらい上記の料金となりましたので比較的安く済んだのではないかと思っています。

こうして比べてみると2ナンバーも8ナンバーも重量税は2年間のトータルではほぼ一緒になる事がわかります。法定費用の面ではそれほど差がないのがわかるかと思います。むしろ2ナンバーでは1年に1度継続車検を受けなければならないので手間がかかりますが、逆を考えれば毎年法定点検を受けるているという安心感は2ナンバーの方がありそうです。※勿論8ナンバーでも1年毎にしっかり整備してもらうに越した事はありません。

あとは自分が年間どれくらいの距離を走るのかを目安に考えてみると良いかと思います。

※フルコース=制動力、サイドブレーキ、サイドスリップ、スピード、ヘッドライト、下廻り検査

※抹消済みの車を再登録する際に新規登録でナンバーを取り直す場合には支払いが必要

・高速道路走行と料金

8ナンバー(キャンピング登録)にすると普通車扱いになり高速料金がバスでも安くなり、休日割引が受けられるという嬉しいメリットがあります。

ただ、車両総重量が8tを上回ると登録上の用途では『キャンピング車』となっていても高速道路の通行区分は【大型車】になってしまいます。

実際に私たちのバスキャンピングカーは登録はキャンピング車に無事に構造変更できた訳ですが、総重量が8tを超えてしまっているおかげで高速道路の通行区分は大型車になりました。

自作でバスコンを製作する際は車両総重量に対しても注意が必要ですが、マイクロバス(5t〜6t)をベースにするならこの8t問題は関係ないかもしれません。

■年間維持費

・自動車税

我が家の日産スペースランナーRM252は下記のような車両スペックと自動車税です。

また、その他の車両とも比較してみました。

年式:平成15年 20年落ち

排気量:6920cc

用途:自家用キャンピングカー

自動車税:102400円(8ナンバーなので20%割安)

【通常の6000cc超えの自動車税のカテゴリー】

・新車登録から13年未満 110,000円

・新車登録から13年以降 127,600円

我が家のRM252は8ナンバー(キャンピング)なので通常の税金より20%割安となりました。

それでは、この1024,00円という自動車税が他の車種と比較してみましょう。

【13年以降経過のアメ車】

・シボレー エクスプレス 5.7L 101,200円

・キャデラック エスカレード 6.2L 127,600円

【13年以上経過の国産車】

・トヨタ ランクル100系 4.7L 101,200円

・日産 サファリ 4.7L 101,200円

こうして比較してみると、結果的に上記のクラスの車両の同額程度となる事がわかります。

これを高いと捉えるか安いと捉えるかは分かれそうですが、バスの広さと快適性を考えると安く感じるのは私だけでしょうか。笑

■月間維持費

・任意保険

キャンピングカーは任意保険に入りにくいとよく入れますが、私たちのバスキャンピングカーは普通に損保ジャパンで問題なく加入できました。

しかも任意保険の額は月額2500円程度ととても安くてビックリしました。

それほど、バスは事故率が低いという事なんだと思います。

■燃費

これは走り方や道路状況などによっても大きく変わるかと思いますが、架装して重くなったRM252の燃費は5.57km/lでした。

燃料は軽油なのでこれはレギュラーガソリン換算で7km/lくらいに価し、それほど悪くはないといった感想です。

■なぜ8ナンバーにこだわるのか

なぜ2ナンバー(乗合)ではなく8ナンバーに(キャンピング登録)にこだわったのか。

根本的に自分の中にあるのは、キャンピングカーを作るならナンバーも8の方が誰から見ても納得してもらえるからという事と、今思うと何よりキャンピングカーを作成したという達成感だったのかもしれません。笑

もちろん1ナンバーや2ナンバーで自作で作る事も可能だし、色んな事に有利な面もあります。

実際に私達自身も1ナンバーで何度か自作してきましたし十分快適な空間を作る事ができました。ただやはり、車検の際に場合によっては自作したベッドや棚、キッチンを取り外さなければならない場合があります。それが毎年と考えるとけっこうしんどいですよね。

ベッドや家具を固定してしまえば車検証の重量の記載変更、または架装重量や高さの変更によっては構造変更を伴い、結局面倒な手続きをふまなくてはなりません。

※キャラバン、ハイエースなどの4ナンバーであればマックスファンを取り付けるだけで数センチ高さが変わり1ナンバーになる場合もあります。

ちなみに普通車で100kg、小型車で50kg以上の架装をしてしまうと構造変更が必要になります。

この数字が意外と簡単に超えてしまうのです。

シボレーエクスプレスを自作で車中泊仕様に改装した際に重さを計測したら250kg以上増えていました。その時は高さを変更したかったので最初から構造変更のつもりで行ったので特に問題はなかったのですが重量をみてビックリしました。

そりゃそうですよね、車中泊するならサブバッテリーも必要になってくるしバッテリーなんで1個20kgなんてざらにありますからね。

あっという間に50kgや100kgの壁なんて超えてしまうのがわかりました。

結局、構造変更するなら公認8ナンバー(キャンピング登録)で車検も2年になるしいいよね。ってなる方は多いかと思います。

そして、ここからは私たちが本当の意味で8ナンバー(キャンピング登録)に拘った理由を明確にお話しします。

車検が2年になるというメリットは先程お話しした通りなので割愛して、その他以下のメリットがあると感じています。

・内装の自由度

内装の自由度は1ナンバー、2ナンバーを車中泊仕様にする事を考えると断然に8ナンバー(キャンピング登録)の方が軍配が上がると感じてます。

1ナンバーや2ナンバーを車中泊仕様にする際にはまず注意しなければならない事があります。

それは何かというと、1ナンバー(貨物車)や2ナンバー(乗合)ではそのナンバーの持つ意味(用途)をクリアしなければならないのです。

つまり、1ナンバーであれば荷物を乗せるスペースが必要であり、2ナンバーであれば人を乗せるスペースが必要という事です。

更に細かく言うと、運転席の背もたれ後ろから車内最後部までの室内長の1/2はその車の用途を目的とする設備でなければならないのです。

よって、室内の半分以上は荷室や座席(客室)で埋めなければならず、快適な車中泊をする為には圧倒的にスペースが足りないのです。

例えば全長5mの貨物ベースのハイエースを例にすると、運転席背もたれから最後部の室内長が約3mとなりその1/2は貨物のスペースを確保しなければなりません。

そうなると約1.5m分を貨物車として荷物スペースを確保しつつその荷室部分を車中泊仕様としてベッド等を作成する訳ですが、1.5mでは大人であれば残念ながら余裕を持って就寝する事ができませんよね。もし後部座席がなく全席2人乗りまたは3人乗り仕様限定にしてしまうのであれば、室内長3mをフルに改装できるので、割り切ってしまえばハイエースやキャラバン等で自作するのも有りかもしれません。

では次に2ナンバーのまま車中泊仕様にするのはどうかというと、1ナンバーより2ナンバーの方が車中泊仕様にするのはおそらく向いていないように思います。それはなぜかというと、1ナンバーまたは4ナンバーであれば前席限定(2人乗り又は3人乗り)に割り切ってしまえば有効的に使える事がおわかりになられたと思いますが、2ナンバーではそもそも用途は『乗合』であり人を乗せるための仕様な訳です。

つまりは室内長の半分以上が『座席』でなければならないのです。例えば全長6mのマイクロバス(トヨタコースターなど)を例に挙げると、運転席後ろから最後部まで約5m無いくらいだとするとその1/2を座席で埋まると考えると約2.5mは座席で埋まり残り2.5mは自由に車中泊仕様に出来る訳ですが、これまた残り2.5mというのもとても微妙なサイズ感かと感じます。

ベットを作ってダイニング兼ベットのように展開式にすればある程度自由なレイアウトも可能になりますが何度も車中泊をしてきた私達の経験上、ダイニングモードでご飯を食べ時には晩酌をした後はその後ベッド展開するのはとても面倒くさいのです。つまりはそのまま寝たいんですよね。

結局、展開式で作成したとしても面倒になって常にベット状態になるというのがありがちなパターンです。

つまりは、その残り約2.5mをベットにしたままの状態にしたとするとだいたい想像はつきますよね?

という事で1ナンバーや2ナンバーの状態で快適な車中泊を送る事を前提とするとなかなか厳しいサイズ感となるかと思います。

そして何よりも『改造をする』という事は、かなり高い確率で、『座席を減らす=定員数を減らす=構造変更が必要』重量が変われば記載変更または構造変更が不可欠となる訳です。

そのように考えると、どうせ構造変更が必要なら自由度のある8ナンバー(キャンピング)でいいよね?というのが私たちの意見です。

もちろん1ナンバーや2ナンバーにもメリットは沢山あるのでどちらが自分の使用用途に合っているか慎重に判断する事が大事かと思います。

・内装の自由度について深掘り

それでは先ほどから『内装の自由度』という言葉が何度も出できたのでその『内装の自由度』についてお話しします。

それは『シートベルトが必要ない』という事です。

えっ?嘘でしょ?って思われた方もいるかもしれませんが本当です。

ただし、『キャンピングカー登録に限る』という条件が付くのです。その他にも条件はありますがもう少し深掘りした条件は後半でお話しするとしてここでは内装の自由度の観点からお話しします。

ひとまず一例を挙げると、キャンピングカー登録に限り『横乗りシートに限りシートベルトが不要』なんです。

これはDIYで作成した自作シートも同じなのです。

これには年式等も関係するのでそれも後半でお話しします。

あとは、運転席後ろから室内最後部までの1/2をキャンピングカーの要件で満たす事。

言い換えれば快適なキャンピングカーを作りたい訳なので規定の範囲内で自由に好きなだけキャンピングカーを作れば良いのです。

という訳で、なんとキャンピングカー登録をすればシートベルトの必要がなくなり(有る方が安心)圧倒的な内装のレイアウトや自作の自由度が広がる訳です。キャンピングカー登録ならではの法律でこれを活かさない手はありません。

・高速道路

『キャンピングカー登録』に構造変更をすると、今まで高速道路を走行する際に1ナンバーや2ナンバーであれば『中型料金』になり割高だったのが、キャンピングカー登録にするだけで高速料金は『普通車』の料金になり、割引も普通車と同じように受けられるようになります。

私達の路線型バスの場合だと、定員10名に削減しても総重量が8t超えてしまっているのでナンバープレートは大判サイズとなり、高速の車両区分も『大型』となり残念ながら『大型料金』になりました。

私達にとっては割引云々より『高速道路を走れる』という事の方がメリットは大きかったので残念ではありましたがキャンピングカー登録の喜びは大きかったです。

これから中型以上のバスをキャンピングカーにDIYされる方は車両選びの際には車両総重量8tも意識した方がさらに満足度は高くなる事は間違いないです。

■構造変更の詳しい詳細

・どーいう時に構造変更が必要か

※ここでの構造変更が必要かどうかは、キャンピングカーへの改造に関わる項目にて大きく3つの項目が関わってきます。

★車両サイズの変更

全高4センチ以上、全幅2センチ以上、長さ3センチ以上の変化がある場合。

もちろん高くなっても低くなっても構造変更が必要という事です。

ちなみにルーフキャリアは指定部品になり、手で緩めて取り外しができる物に関しては構造変更の対象にはなりません。

ただし、固定ボルトを溶接や工具でなければ外せないようにしてしまうと全高が変わってしまい構造変更が必要になります。

★車両重量の変更

普通車:100kg以上の変化

小型車:50kg以上の変化

※普通車:1ナンバーや3ナンバーサイズの車両

※小型車:4ナンバーや5ナンバーサイズの車両

★乗車定員の変更

乗車椅子を取り外し1名でも少なくなったり多くなったりすれば構造変更が必要です。

マイクロバスなどの乗合をベースに製作される場合には必ずと言っていいほど必須項目になります。

・難燃材料(断熱材、ペンキ)

『木材は燃えるのに車に使用しても良いのですか?』

よく質問を受けるのがこの質問です。

答えから言うと、全く問題ありません。

確かに車の内装には難燃素材の物を必ず使用しなければなりませんが、一部例外があります。

例外と言うか、【免除】と言った方がわかりやすいかもしれませんが、下記のようになっています。

・鋼板、アルミ板、FRP、厚さ3mm以上の木製の板(合板を含む。)及び天然の皮革は、規定にかかわらず、難燃性の材料とみなす。

※別添27 内装材料の難燃性の技術基準より抜粋

なので3mm以上の木材を使用すれば車の内装に使っても全く問題ありません。

ちなみににペンキや漆喰などは【付着するもの】として扱われるので特にこの不着するものに関しては難燃素材は問われません。

・シートベルトの必要性

よくYouTubeでも質問がくるのがこのシートベルトの必要性についてです。

キャンピングカー登録では横向きの座席に限りシートベルトは必要がありません。ただし、H24以前の車両の場合に限ります。

(前向き座席にシートベルトが仮に無くても高速道路を通行しない車として登録は可能)

キャンピングカー登録で横向き座席が可能な年式はH29年7月25日以前の登録済みの中古車に限り横乗り登録可能ですがシートベルトは必要になってきます。さらにシートベルトの取り付けの技術基準などの問題がでてくるので、自作するのであればH24以前の車両をオススメします。

そして、シートの取り付け固定方法に関してもよくご質問がありますが、H18までの車両であれば他車種の座席を流用しても、固定方法は問われる事はなく強度証明も必要ないとのことでした。

言ってしまえば自作でキャンピングカーに改造するならH18以前の車両を選んだ方が1番簡単です。ただし、年式が古くなるぶん故障が起こる確率もあがるのでデメリットでもある事は念頭入れておきましょう。

・他車のシートは流用可能?

他車種のシートの流用は可能です。

ただ確実なのはメーカーのラベル入りの純正のシートを使った方が良いです。(シートベルトなどにラベル有り)

私たちのバスは100系ハイエースワゴンの回転シートを取り付けましまが特に問題なく合格しました。

・ABSについて

29名以下の場合はABSがなくても登録は可能です。ただし、高速道路を走る場合はABSは必要になります。

まとめ

というこで今回はバスをキャンピングカーに改造する際のアドバイスを把握している範囲でまとめてみました。

中には間違っている箇所や法が変更になっている場合、お住まいの登録地域の陸運局によって見解の違いなどあるかもしれませんのでこの情報を100%鵜呑みにせず、自作でキャンピングカーを作りたいと考えている場合は、登録する管轄の陸運局と連絡を取り合いながら進めていく事をオススメします。

そして最後にこの記事を最後まで読んでいただき誠にありがとうございました。

これからキャンピングカーを自作される皆様の何かのヒントに繋がれば幸いです。