箸袋からのメッセージ -ちょっとした箸袋の文化史ー

はじめに

ごちそうに手を付ける時、まず手に取るものは、和食なら箸でしょうが、箸が袋に入っていれば最初に箸袋を手に取り、ちらっと袋を見ながら、箸をとりだし、それを皮切りに美味しいものを口にする楽しみが一気に広がります。脇に置かれた箸袋は、食事を終え用済みとなった箸が納められるまで使われることはありませんし、大概はその存在を忘れられ、気づかれないままお引き取りというのが普通です。

たまに、箸袋にかかれている内容に目をとめ、話題にする方もありますが、全くのレアケース。そんな箸袋を私はそっとポケットに忍ばせて持ち帰ること、かれこれ50年以上。用済みの箸を袋に戻すことなく袋を持ち帰るのはいつも小さな罪悪感が伴うのですが、メモ用紙代わりに思い付きや(主観的に)大事なことを書き留めることもありますし、何よりこうした小さなものに対する自分の好奇心の方が勝り、出会った箸袋を取りためてきた結果、数え切れなくなるほど一杯になりました。

たかが、紙袋なのですが、一つひとつの箸袋を手に取り、それを目にしていくと、そこには多種多様なメッセージがあることに気がつきます。箸袋を製作した店側のPRの仕方は千差万別です。市販の箸袋を使う所もままありますが、独自の箸袋を製作しているところが本当に多いのです。箸袋という狭い紙面に記すことができるメッセージには、当然物理的に限度がありますし、そこには店のご主人の気持ちが凝縮されているといってもいいほどです。もちろん、世の中の箸袋のほとんどは、「店名」か「おてもと」と記されているだけの本当に実用的なものです。箸を包むということであれば、何も記されていない袋だけで十分です。しかし、日本人は、小さな箸袋にいろいろと考え、さまざまなメッセージを託すということをしました。捨ててしまうのが惜しいと思うような手の込んだものや立派な和紙で作られたものもあれば、一寸目を通したぐらいでは読み切れない程多くの情報が満載のものもあります。そんな様々なメッセージに好奇心を抱き、分類してみたら面白いのではないかと思ったのが大きな動機です。

この箸袋について、何か参考になる書籍はないかと思い、あちこち探しましたが、箸や包みの本はあっても、箸袋に関する本は見つからず、わずかに箸袋に関する寄稿記事と若干の雑誌を見つけただけでした。本にする以上、箸袋の歴史もたどりたいと思い、文献や関連サイトを当たり、細かにまとめてみましたが、如何せん、古い箸袋で今に伝わるものは皆無といってよく、実証が難しくて推測の域を出ないものが多いというのが正直なところです。あまり覗かれないニッチな世界を好奇心を以て描いてみたのが、この本です。

ただ、ごみくずにされやすい箸袋も一堂(一箱?)に会すると、そこにはコレクションらしき雰囲気が漂ってきます。やや変なたとえですが、大正時代の頃、自称日本一の変人としてありとあらゆるものを収集していた東京の鎮目桃泉という方は、常に「肥桶百荷(こえたごひゃっぱい)」と口にしていたそうです(『世の中2(11)』谷中村人1916年)。決して綺麗とはいえない肥桶でも、百荷も揃っている処をみれば、そこには何がなしに一顧の値を発見するというのです。

駅弁を包んでいる掛紙と比べても、箸袋はぐっと地味ですが、その情報量は馬鹿にならず、メディアとしても立派な役割を果たしていると思います。箸袋を集めていますなんて、正直、大きな声で言うことははばかられます。ましてや、箸袋について文化を語るなんてやや常識外れかとも思いますが、縁があって少しばかりの期間、私の手元で生きながらえている彼らを、時の推移とともに無にするのも忍びなく、こうした連載を通して少しばかりの延命策を図れればそれもいいかなと思っています。

注意

ここでは、私自身が1970年代から2020年頃までの50年間にわたり、数々のお店から頂いた箸袋の中の一部を中心に、それ以前のものについてはオークションなどで手に入れたものを写真で掲載をさせていただいております。お店の中には既に廃業となっているものも少なからずありますし、当然、店名・住所・電話番号・支店・営業内容等は、お店を利用させていただいた当時のもので、現在はその多くが変わっていることをあらかじめご承知おきください。

また、この本において使っている「箸袋」ということばの定義ですが、箸を入れるものとして箸包、箸筒、箸紙、箸袋、箸箱など様々なものが使われてきた中で、紙やプラスティックで製作されたものを中心に、包むために折ってあるもの(「折紙タイプ」)や袋状にしてあるもの(「袋タイプ」)をもっぱら「箸袋」と呼んでいます。もちろん、布製や木製のものもあり、それ自体素晴らしいものもたくさん有るのですが、絵や言葉を記してメッセージを伝えるにはやや向いていないことから、除外をしています。

写真、文章とも無断転載禁止です。

第1章 箸袋はいつからあるのか

1 箸のはじまりと箸袋

我が国の古代には箸はなく、「食飲には籩豆(へんとう 注1)を用い、手で食す」、つまり手で食べていたと魏志倭人伝にある。しかし、弥生時代末期の遺跡から木や竹を曲げたピンセット状の折箸が発見されており、また箸墓神話(注2)や須佐之男命の箸拾い神話に(注3)もあるように、日本に箸が登場する。これらの箸は儀式の中で使われることが多かったと考えられている(注4)。ピンセットのような折箸は中国、朝鮮には見られない日本独自のものである。中国、朝鮮では料理を直箸で取るのがマナーであるのに対し、日本では取箸がある(注5)ことを考えれば、このピンセットのような折箸は、取箸のように、神に供える食物(神饌)に直接に手を触れないために用い始めたと解するのが自然である。

今、使われている二本箸は、飛鳥時代、遣隋使として中国に派遣された小野妹子が、匙とともに宮中にもたらし、聖徳太子が608年に制度化したと言われている。中国では漢代以降「箸」という漢字が使われていたが、明代以降「筷」と呼ぶようになったと言われており(注6)、日本では伝わった当時の呼び名がそのまま使われている。

では、箸袋はいつごろから使われているのか、文献史料にはあまり明らかではないが、向井由紀子・橋本慶子の『箸』(ものと人間の文化史、2001)には、「平安時代の宮中の女官たちが自分の着物の端布で箸を入れる袋を作ったのが始まりといわれている。」とある。残念ながらその典拠、さらに、どのようにして持ち歩いたのかは記述がなく不明であるが、額田巌の『包み』(ものと人間の文化史、1977)には、「桃山・江戸時代になると、小袖が女子の服飾の首位を占めるようになり、帯は幅が広くなってきたので、これに紐で下げることがむずかしくなり、その反対に懐はますますしっかりしてきて、ものを入れるのに都合がよくなってきた。紙入れ、巾着、筥迫、煙草入れ、箸入れなども、婦人持ちの袋ものは懐中したのである」とある。筥迫は女性が使う小物入れであるが、織布で作られており、箸を差して持ち歩くこともあったようである。

このように、箸を入れ持ち運びするための布製の袋ものも、箸袋ではあるが、拙著では、メッセージを伝えられるものとして、紙製あるいはプラスティック製の袋もの(袋タイプ)あるいは折形(折紙タイプ)のものに限定させていただく。紙製となると、布製のものに比べ、なかなか現物が残りにくいこともあり、史料などで確認できる箸袋のはじまりはずっと時代を下ることになる。

神にお供えする飲食物を「神饌」というが、伊勢神宮に伝わる神饌の絵図がある(注7)。神社により、また地方により供え方も異なるが、こうした神饌は古代の食事の参考になる(注8)。この図には、御箸が描かれているが、箸台に置かれており、何かに包まれているようには見えない。この箸台は、その形から「耳土器(かわらけ)」と呼ばれるものと思われるが、箸先が膳に触れてけがれることのないようにするほか、箸を取りやすくするもので、現在の箸置きの祖先と言ってもよい。これがある以上、箸を包む必要はなかったものか、二本箸そのままである。

次に、平安後期の貴族藤原重隆(1076-1118)が著わした『蓬莱抄』には「忌火御膳」として写真2の絵が添えられている。

「忌火御膳(いみびおぜん)」とは、忌火で炊いた飯を天皇に献じる儀式であるが、その配膳の図の中に箸が描かれている。箸2膳なのか、箸1膳と匙の組み合わせなのか明確ではないが、いずれにしろ、ここにも箸台らしきものが描かれており、箸を包むものは描かれていない。

平安時代の貴族の宴会から発展し、定められた接待の形式に沿って食されたものを大饗料理と呼ぶ。唐文化の影響を受け、台盤と称されている卓に全ての料理が並べられ、食べる側にも料理の種類ごとに細かい作法が要求されていたと言われている。この大饗料理の中で、箸がどのように描かれているか、参考になるのが、平安時代も後期の久安2(1146)年頃に摂関家家司の藤原親隆により作成された『類聚雑要抄』(指図巻)で、平安貴族の生活を知るうえで欠かせないと言われるものである。

写真3が平安貴族の宴会の饗饌の配置図である。食卓の形式は古代中国や朝鮮とよく似ており(注9)、手前に箸と匙が置かれ、小野妹子がもたらしたやり方が続いているように見える。箸は箸台におかれるのが普通であるが、この図では箸台は描かれていない。匙は山盛りの飯を置いたまま食べるための道具である。

(注1) 籩(へん)は竹を編んだ高坏、豆(とう)は木をくりぬいた高坏

(注2)『日本書紀』倭迹迹日百襲姫(やまとととびももそひめ)命の伝説

(注3)『古事記』須佐之男命

(注4)『箸』河原真友子 2020

(注5)『食文化における箸についての一考察』勝田春子

(注6) 「箸」は「住」と同音であり、船舶が停滞すること(停住)に通ずるとして、船が早く航行することを意味する「快儿」に変えられたといわれている。

(注7) 神饌だからとて別段に日常の飲食物と異る所のないのが、我国の神と人との関係の特殊性である(中山太郎『生活と民俗』昭和17年)。

(注8)『神宮祭祀概説』阪本広太郎 1966

(注9) 『「類聚雑要抄」と「類聚雑要抄指図巻」にみる平安貴族の宴会用飲食・供膳具』小泉和子 2011

2 「箸包の礼法」は中国から学んだ?

額田巌は『包み』(ものと人間の文化史、1977)で包の文化を紹介している。その中で、寛政11(1799)年刊行の『清俗紀聞』(しんぞくきぶん 注1)に箸包みの記事があり、紅唐紙(こうとうし)の上に福寿などの字を切り抜いた白紙を重ねて四角に折り、箸一組と楊枝一本を包み込むことが記されていることを紹介し、「日本料理における箸包みの礼法は、中国から学んだ方式のようである。」と述べている。

『清俗紀聞』は、長崎奉行が長崎の唐通事(中国語通訳官)を動員して、長崎に渡来した清国商人から清朝乾隆朝(1736-1795)の福建・浙江・江蘇地方の風俗慣行文物を問いただしたもの(注2)で、具体的な絵図も画師が清人の泊まる旅館に赴いて聞き取りながら、描いたもので、清人自ら絵を描いたものも多かったとある。

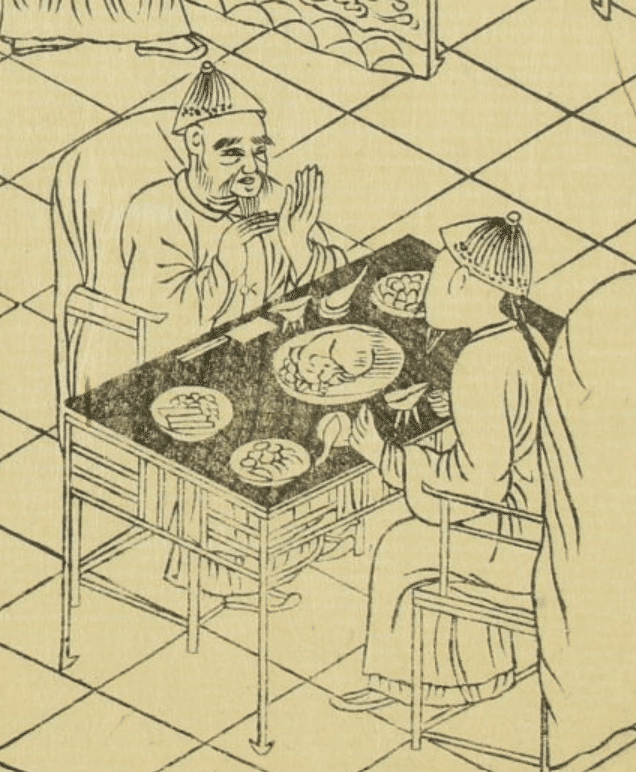

写真4の『清俗紀聞』巻9の「卓子排設図」では、卓上の箸先を紙らしきもので包んでいることがわかる。これが、当時日本で行われていた「箸包みの礼法」との共通性を想起させ、額田は、箸を包む文化も中国から学んだのではないかと述べたのである。

ただ、この絵を細かく見ると、また、後でふれるが、箸の向きが横になっている。写真5は明代の萬暦年間(1573-1620)に出版された『金璧故事』の挿絵であるが、このころには中国では箸を縦に置くのが普通になっている。『清俗紀聞』の絵も、日本人が描いていたとすれば、日本の習慣による思い込みで間違ったか、当時の江南あたりでは箸を横に置いていたかのどちらかであろう。いずれにしても、額田氏が述べているような「箸包の礼法」というものは、当時行われていた武家社会における儀礼作法の一つである、料理に添える箸を紙で包むことを指しているもとの思われるが、それが中国から日本に伝わったものかどうか、『清俗紀聞』の記述だけでは断定できない。以下、この点について細かくみていきたい。

(注1)中川忠英 寛政11(1799)年

(注2)『清俗紀聞』には、清の蘇州、湖州、杭州、嘉興の来舶唐人の教示に拠ると書かれている。

3 中国における箸

中国では遅くとも、紀元前3世紀頃には箸が用いられ始め(注1)、日本よりは早く箸を用いていたようであるが、箸を包んでいたかどうかとなると、絵などに明確に描かれたものがなく定かではない。

例えば、中国の唐代の墓から出た壁画に、箸が描かれたものがある(写真6)。野宴図というから、外での食事風景である。酒を飲みかわす人々の中央に食卓があり、卓上に明らかに箸がある。仮にこの頃、箸を包む習慣があれば、家の外であるだけに、汚れから保護するために包む必要が高かったと思われるが、そのようなものは見あたらない。箸の前方に長方形の箱らしきものがあるが、箸とは離れて並べられており、数も異なり、箸箱でもなさそうである。この壁画の絵を見る限り、箸を包むことは古代の中国では行われていなかった可能性が高い。

日本が大陸文化の吸収に積極的であった奈良・平安時代において、中国に箸を包む習慣があれば、高い確率で日本に伝わっていたと思われるが、平安後期の「忌火御膳」(写真2)、さらに『類聚雑要抄』(久安2(1146)年)の貴族の食器の配膳の絵などを見ても、いずれも箸台に箸がおいてはあるが、何にも包まれてはいない。

中世の食の光景をリアルに写し出していると言われる『酒飯論』絵巻は、16世紀の室町時代に制作されたと言われる。そこには武士や僧侶の宴会・食事風景が写し出され、お膳も多く登場するが、依然として箸は描かれても、箸箱や箸立てなど箸を入れる類のものは勿論、箸を包むものも一切見えない(写真7)。なお、この絵は、箸をもって茶碗や椀を持ち上げて 食事をする日本独特の様子が確認できる最も古い資料とされている。

(注1) 向井由紀子・橋本慶子の『箸』(ものと人間の文化史、2001)

4 唐包(とうづつみ)と折形(おりかた)

紙は、2世紀の初めに中国の蔡倫により発明され、日本には推古18(610)年、高句麗の僧、曇徴が墨とともに日本に伝えたと言われている。伝播当初、使われていた材料は「麻」であったが、その後「楮」や「雁皮」などの植物も原料として使われるようになり、紙を抄く方法にも独自の改良が加えられ、オリジナルの“和紙”として発展した(注1)。

この紙は懐中にするのに便利なことから、平安末期からは紙を半折して文書に使うようになり、さらにその用途を広げ、貴族社会では折り紙で物を包むことが行われた。

廣瀬正雄は『紙の民具』(1985年)で「かけ紙やつつみ紙は贈るものを大切に、その品位を高め、さき様を敬い、自分の誠心誠実をあらわすことに他ならない。すなわち、それらのことを、紙の清浄な美しさで示し、紙で包むことで、内のものも外の紙に等しい風格を備えさせるのである。」と記す。

武家政権が成立した鎌倉時代、武家は自らの権威を確立するため、様々な儀礼を生み出し、室町時代、3代将軍足利義満は、幕府の諸行事における公式の礼法を定めた。これを指導したのが小笠原家と伊勢家であり、儀式・進物用などの紙の包み方についても、用途や包む物にあわせた紙の折り方が伝わっている。これが「折形(おりかた)」「包形(つつみかた)」として世に広まり、その種類も増やしながら伝えられた。額田巌『包み』では、包に「礼法」「故実」「作法」などの意義が組み合わされ、「儀礼的包みシステム」が生まれたと記している。包むことの本来的な目的である汚れからの保護のほかに様々な意義が加わったのである。

礼法を指導した伊勢家の子孫で、江戸時代中期に有職故実の研究家として有名な伊勢貞丈(いせさだたけ)がいる。彼の書いた『貞丈雑記』(宝暦13(1763)~天明4(1784))に、折形についての由来が述べられている。

「進物を紙に包む折形いにしへは城殿(きとの)といふ職人のする業なり(中略)城殿は色々のかざり物をする者にてありし故進物なども城殿に包ませけるなりそれをまねて手前にても包むなり板の物巻物などは唐包(とうづつみ)を賞玩する故此方にて上を包む事なし唐包とは唐土より包みて渡したるを云ふ唐包には板木にて文字を押し朱印青印などありもし唐包損ずれば此方にて包み直してつかはす事『武雑記』(注1)其の外の旧記にみえたり我家に伝へたる折形も少しばかりあり『包結記』(注2)に記す如し是等もかの城殿が包みし形なり」

要するに、城殿という職人が昔は進物の包を生業としていたこと、また賞玩に値する「唐包」と称するものがあり、それらを伊勢家で伝えてきたということである。

下田歌子は、「包み物は、唐土より、紙に包みて、物送り来したりを、其儘に進じたりしが、中には破れ損はれたるを、取り換えて、紙には包み始めにして、唐包みの名あるは、此故なりと云へり。左もやあらん。水引掛けて結ぶは、往古の心葉の名残なりとも云ひ、又は其唐包の上に、四手掛けて、結ひたる紐の形なりとも云えり。」(注3)と記し、包むことは中国由来ではあるが、水引を結ぶことは日本独自に生まれたものであるとする。

平安末期から鎌倉にかけては、日宋貿易が盛んにおこなわれた時期であり、織物・典籍・香料・陶器・銅銭などが輸入され、進物に使われた。このころから武家の礼法として進物のための紙包(かみづつみ)が生まれてきたということは、時期的にみても紙包の慣わしは中国渡来の唐包に由来すると考えてよさそうである。

(注1) 伊勢流の故実礼法を記した書

(注2) 宝暦14(1764)年に伊勢貞丈(いせさだたけ)が記した折形に関する古典

(注3) 下田歌子『女子普通礼式』明治30(1897)年

5 箸包(はしづつみ)の誕生

紙包の慣わしは中国渡来の唐包に由来するとしても、いつ箸を包む箸包が生じたのかは定かではない。箸包が史料に最初に登場するのは、元禄9(1696)年刊行の『茶湯献立指南』巻2である(注1)。その「御成式正献立 御本膳」には、婚礼の儀式において出される本膳料理(注2)のところで、「正月十八日」及び「八月二十六日」の「御成立正献立 御本膳」に、「御箸紙ニ包 脇ニ楊枝紙ニ包」とある(写真8)のが確認できる。箸のみならず、楊枝も紙に包むことが記されているのは大変丁寧であるが、将軍などが来訪する際に出される本膳料理の箸は紙で包むようにと記されている。

武士の力が増大していった室町時代、仏教や神道の食事の形式を取り入れ、礼儀作法を尊ぶ本膳料理が武家階層の正式なもてなし料理として登場し、次第に贅を競うようになり、多くの膳が並ぶようになる。大饗料理は姿を消し、公家も本膳料理の形式を取り入れた有職料理を発展させていく。これらはいずれも、食べること形式や見せることを重視した料理であった(注3)

この『茶湯献立指南』より先に出された江戸初期の料理書『料理献立集』は、江戸時代に刊行された献立集の中では最も古いものとされ、初版は寛文11(1671)年で、元禄頃までに再三刊行されている(注4)。料理献立集には正月から12月まで、月ごとに材料と取り合わせ例を列記し、所々に簡単な料理法や調理風景の挿絵が記されている。例えば、この中に祝言の本膳料理の4つの膳が配された挿絵がある(写真9)が、中央の本膳に置かれている箸は何ら包まれていない。

その後、享保15(1730)年刊行の『料理綱目調味抄』第1巻の本膳のところには、「御本膳 御包箸」(写真10)と書かれており、本膳には箸を包んで出すことが定着したようである。

ただし、これらの料理本が刊行された18世紀前半に、本膳料理における箸包が定着したからと言っても、本膳以外の料理にはそのようなものは見られず、また、広く「箸包の礼法」が広まっていたのかということになると、例えば、江戸時代の代表的な婚礼指南書『婚礼仕用罌粟袋』(寛政3(1750)年)では、婚礼の時に部屋の厨子や棚に飾る品々を包む折形が例示されており(写真11)、女性が心得ておくべきさまざまのことがらとともに、20種類前後の折形の図が掲載されているが、箸包はない。折形は、江戸時代の紙生産の増加とともに、種類も増えたといわれており、そうした中で、武家や富商などの祝言の場に出される本膳料理といったごく限られた場から箸包が始まったものと推測される。

本膳料理は、江戸時代を通して、武家の饗応料理としてとりおこなわれたが、江戸後期 になると本膳の形式が各地域に広がりを見せ、その多くが本膳のみか2~3つの膳程度に簡略化されて、各地域での儀礼食となり、昭和初期まで使われた(注5 )。

(注1)『茶湯献立指南』から4年後の四條家高嶋氏の撰による『當流節用料理大全』元禄13(1700)年には、饗膳にはじまり、十二月の献立、料理法などについて書かれているが、その中の「御成式正献立 御本膳」のところに、『茶湯献立指南』巻2と全く同様の記述「御箸紙ニ包 脇ニ楊枝紙ニ包」がある。『茶湯献立指南』巻2から一部撰定し、『當流節用料理大全』に載せていることがわかる。

(注2)「本膳料理」とは室町時代以来日本の宴会料理として定着した数々の 料理をのせた膳がいくつも客前に並べられる料理のかたち」とされている(熊倉功夫『日本料理文化史―懐石を中心にー』)。膳が一つに限られ、一つ一つ食べ終わるごとにそのつど料理が運ばれる懐石は、料理が時間差をもって配膳される新様式の料理であると位置づけられている(熊倉同)。

(注3)大谷貴美子『日本料理から次世代へ伝えるもの』年

(注4)この絵の元となった絵は、前年の寛文10(1670)年に刊行された『料理秘伝抄』にある本膳の絵で、全く同様である。

(注5)増田真祐美『婚礼献立に見る山間地域の食事形態の変遷』

6 長崎発の卓袱(しっぽく)料理・普茶(ふちゃ)料理が広まる

本膳料理とは別に、長崎から中国料理の影響を受けた卓袱料理や普茶料理がはじまり、ここに箸包みが登場するので、この流れを見てみよう。

鎖国がなされた寛永16(1639)年以前の長崎において、唐人は自由に居住し、日本人に唐土風の饗応をしていたこともあり、元禄初(1688)年には、唐土風の料理法を心得て、料理人として活躍していたものが35、6人もいたといわれる(注1)。元禄2年に唐人屋敷ができてからは、そこが卓袱料理の本場になり、日本的な卓袱料理が広まる。享保の頃(1716-1736)には京大阪など三都で卓袱料理を営む店が登場した(注2)が、あまり成功しなかったようである。(注3)。

卓袱料理は、卓子料理とも書くが、志那料理のように食卓に着いて料理を大皿や鍋に入れて卓上に出し、これを膳などに盛り分けずに、各自がつつき合う式のものである。

一方、普茶料理は、唐風の調味で酒や肉料理を伴わない精進料理を卓子に並べるものであった。いわば、卓袱料理の精進版とでもいうもので、長崎の禅寺、あるいは代々の山主が帰化僧に限られた宇治の黄檗などで客を迎える時は必ず普茶料理で饗応することが例とされた。

隠元が明暦元(1655)年、長崎を出て摂津富田の普門寺に入り、ついで寛文元(1661)年、宇治に黄檗山萬福寺を建て、さらにその門下の唐僧が江戸その他の地で寺院を創立したことにより、普茶料理が三都などで行われる端緒となり、異国情緒を味わうものとして黄檗宗の寺院ばかりでなく、料理屋や文化人など、民間でも広く嗜まれ、全国に広まったのである。

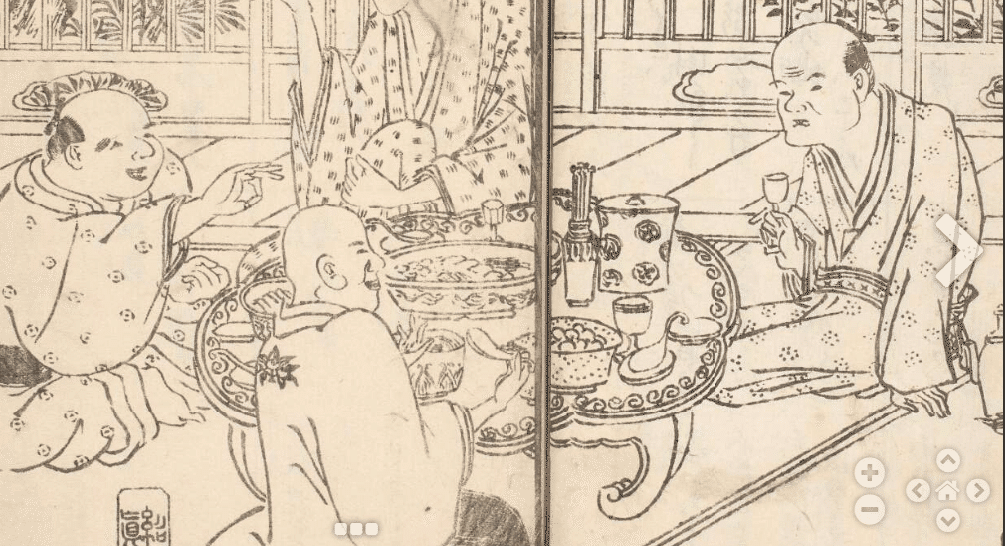

まず『和漢精進料理抄』(元禄10(1697)年)の普茶料理のところをみると、「普茶は先菓子と生茶とをならべ、ちょくと箸とを添えて出すべし」と記されて、普茶図が描かれているが、横置きにされた箸は包まれているようには描かれていない(写真12)。

宝暦の頃になると『八僊卓燕式記』(山西金右衛門 宝暦11(1761)年)が刊行されている。これは山西が清人呉成閏に接待を受けた際の清国船における宴席を記録したもので「八僊卓」という儀礼や祝宴に用いられるテーブルを用いた宴席である。ここに「牙筯 象牙ノ箸ナリ白紙ニテ包ミ中ヲ朱紙ニテ巻ク 箸サキヲ銀ニテハリタルモアリ」とあるように、箸を紙で包んでいる様子が記されている。

この包紙の上には福壽など目出度い文字を記したようで、『卓子式(しっぽくしき)』(田中信平 天明4(1784)年)には、「牙箸(げちょ)」の説明で「箸は白紙にて包み紅唐紙(べにとうし)にてまく福禄寿の字を切りて付けるなり」、また『清俗紀聞』(1799年刊行)にも「包紙は四角に折上へ福壽等の文字を彫り文字の下には紅唐紙を用ふ」とある。現在も中国の結婚式の料理などで赤い長方形をした箸袋を見ることができるが、紅唐紙は魔除けの為の中国の習俗であり、そこへ縁起のいい文句を書いて壁に張ることが広く行われており、饗応料理の箸包などにも使われたものであろう。

さらに、明和9(1772)年、京で『普茶料理抄』が刊行され、普茶料理(注4)を座敷机の上で食する挿絵が描かれ、箸包が縦向きに置いてある様子が描かれている(写真13)。また、「卓子(シッポク)」のところには「包箸」と明記されている。『卓子式』(田中信平 天明4(1784)年)にも机の絵が描かれ、横向きに箸が置かれている(写真14)。箸を包んでいるものは、ともに折形のように見えるが、まさに折紙タイプの箸袋である。

『普茶料理抄』(写真13)の卓上には、大鉢の横に箸と匙を差した器が置かれている。この器は、『普茶料理抄』が刊行された前年の明和8(1771)年の『新撰會席卓袱趣向帳』に同様のものが載っており、「儲ヒ」と名付けられている。儲は貯と同義でたくわえ、予備の意味もあるが、「箸」と同音であり、「ヒ」は匙のことである(注5)。儲ヒに差されている箸は取り箸であろうか。さらに『新撰會席卓袱趣向帳』では、箸が「箸盆(ちょぼん)」という四角な盆に横置きに置かれている絵もあり、この頃の箸の置き方は統一されておらず、中国式、日本式両スタイルがあったようである。

いずれにしても、17世紀の終わりには確認できなかった箸包が、18世紀後半になると卓袱料理や普茶料理の解説書で確認されるようになるのである。

(注1) 『長崎市史風俗編』大正12(1923)年

(注2) 京都の佐野屋嘉兵衛が長崎へ赴いて卓袱料理を研究して帰ったという説と長崎から京都に上って来て卓袱料理を始めたという説がある。

(注3) 『長崎市史風俗編』大正12(1923)年

(注4) 「普茶料理」は、黄檗宗の開祖隠元禅師が中国から伝えた精進料理で、「普茶」とは「普く大衆と茶を供にする」という意味を示すところから生まれた。中国文化の香りがし日本の山野に生まれた自然の産物を調理し、すべての衆が佛恩に応え報いるための料理で、席に上下の隔たりなく一卓に四人が座して和気藹藹のうちに料理を残さず食するのが普茶の作法とする(宇治市萬福寺HP)。

(注5) 「儲ヒ」に差されているのは柄の長い匙で杓子に近い。これに対し卓上の小鉢にも小さな匙が銘々置かれている。これは形状からして現在の散蓮華と思われるが、写真14の『卓子式』や写真15以下の『江戸流行料理通』にも見られ、現在の中国料理にも通ずる特徴の一つであることがわかる。

7 江戸の料亭における箸包の変化

江戸の料亭における箸包がどう描かれていたのか、江戸の料亭料理を詳らかに記した最初の料理本『江戸流行料理通』でその変遷を見てみよう。

『江戸流行料理通』は、現在も料理店として続く八百善が刊行(初編文政5(1822)年~第四編天保6(1836)年)した。4編にわたって八百善による料理や店の様子が紹介されている。初編から第四編までの挿絵を見ていくと、10数年の間に、箸包の描写について変化が見て取れる。

まず、初編(文政5(1822)年)では「魚類精進 江戸卓袱料理」という題の挿絵があり、享保の頃(1716-1736)長崎から伝わったと言われる卓袱料理は、既にこの八百善でも取り入れられていることがわかる。その挿絵が写真15である。箸は「箸立て」に入っており、箸包の姿は見られない。

二編には食卓の挿絵はない。三編では、「卓袱料理大菜」という題で、テーブルにいくつもの食器が並べられているが、箸は匙ととともに「箸立て」に入れられており、やはり箸袋は見られない(写真16)。

変化が現れるのは、第四編である。八百善の四代目主人栗山善四郎は、卓袱料理が世に流行したので、それを究めようと思い立って、京の南禅寺、東福寺・萬福寺から長崎に行き、清風の普茶料理を学び、新たに料理法を考案して、これを会席料理に仕組んだことが『江戸流行料理通』(第四編)で述べられている。「清人普茶式」(写真17)「長崎丸山卓子料理」(写真18)「普茶料理略式」(写真19)の挿絵は、実際に卓袱料理を見てきた後のものであり、いずれも卓上に箸袋で包まれた箸が横向きに置かれていて、この当時の長崎では、普茶料理や卓袱料理に、箸を包んで出すことが定着しており、江戸の八百善においてもそのやり方を取り入れたようにみえる。

卓袱料理で箸を紙で包んでいた例をもう一つ上げよう。それは松浦静山の『甲子夜話』続編巻39にあるもので、林子(林述斎)からの手紙に、林が江戸白金の薩州老侯渓山の下屋敷に花招で招かれ饗応された際に出た菜単(献立)を写した内容が書かれている。その冒頭に「卓子 紙包 箸子 籤牙 湯瓢 酒鐘 〇児」とあり、その後に料理が書き連ねられている。『甲子夜話』は文政4(1821)年から天保12(1841)年まで書かれたもので、渓山と号するのは当時隠居中であった薩摩藩9代藩主島津斉宣(1774-1841)、白金の下屋敷は現在の八芳園の場所にあたる。「卓子」とあるので、この当時、江戸の薩摩藩の饗応として卓袱料理が出され、箸や楊枝などが紙で包まれていたことがわかる。時代的にも八百善の料理本が書かれた頃に重なる。『長崎市史風俗編』(大正12-14(1923-25)年)には長崎の唐通事が薩摩藩主を饗応したことが載っており、薩摩藩の卓袱料理も長崎からもたらされたことが推測できる。

8 普茶料理・卓袱料理に箸包はどうして登場したのか

中国でいつ頃より卓上の一つ盛を分けて食べる料理が始まったのかということについては、『卓子宴儀』(明和8(1771)年)に「その濫觴を知らず、かつて三礼(さんらい)にも見ず、その余の載籍にも見ず、いずれの頃よりか志那に行われるようになった宴式である。近世、大清人、長崎に来て盛んに行うのにならって、我が邦でも、都やその周りで少しばかりはやっている。」とある。

こうした主客複数の者が自らの箸を一つ盛につけて食べることを中国では「八人一卓」といい、大盛の料理から各自が随時取り分ける食様式が一般であった(注1)。日本の伝統にない食様式であり、ましてや各人の箸でつつき合うということは、日本人にすればあまり好ましいことではなかったと思われるが、普茶料理や卓袱料理など中国風の食事をするうえで、箸包が登場した理由を整理してみたい。

その一つは、やはり中国の影響である。『八僊卓燕式記』や『清俗紀聞』のように、清人の饗応に箸を包む作法が見られ、それを参考にしたことは十分可能性がある。『清俗紀聞』が上梓され「箸は一ぜんづつ紙につゝみ楊枝一本づつ添ふる」と紹介された頃、長崎には既に福建広東方面の料理が遺存していたが、そこへ新たに江南浙江の料理法が伝わったといわれる(注2)。ただ、残念ながらはじめにも述べたように、中国における箸を紙に包む慣わしについては、中国側の史料で確認できておらず、『八僊卓燕式記』など日本の史料からの推測に過ぎないが、注目すべきは『八僊卓燕式記』にある「朱紙」や『卓子式』にある「紅唐紙」である。いずれも赤い紙を白い紙の上に巻いていたとあるが、こうした習慣は、日本では見られなかった中国のものであり、この点において中国の影響を認めざるを得ないと思う。

二つには、本膳料理の影響である。本膳料理が武家の饗応料理であったように、普茶料理は寺で客を迎えるとためのもてなしから出発しており、卓袱料理も饗応の料理であった。客への礼儀として、本膳料理の礼法の一つである箸包を取り入れれることは、日本人としても取り入れやすかったことと思われる。紅唐紙のような紙は当然中国から輸入しなければならず、高価でもあり、日本の奉書紙で代用して中国風に用意することも十分に想定される。また、『八僊卓燕式記』や『清俗紀聞』の刊行に先立つ、元禄9(1696)年刊行の『茶湯献立指南」に、「御箸紙ニ包 脇ニ楊枝紙ニ包」と記されていることと大変類似していることも本膳料理の影響を示唆しているように思える。

三つには、仮に日本独自の理由があって箸包が登場したとすると、その理由には中国と日本の箸の違いが考えられる。中国の場合、自分の箸を反転して卓上の中央にある大鉢の料理を小皿に取り分け、巧みにその箸をまた反転して口に運ぶのに対し、日本では、箸が中国のものに比べて短く、反転させて使うことは手も汚れやすくなり、大鉢の料理には別の取り箸を使うことが多い。その場合、これはあくまでも推測の域を出ないが、口に入れて汚れた箸で間違って料理を取り分けしないようにするために、未使用の箸を紙で包んでおく心遣いがなされたことが考えられる。日本人の潔癖性の表れとして、箸が未使用であることを明確にするために箸包が登場したのではなかろうか。

四つには、三番目のことを補足するものであるが、卓袱料理などにおいて「儲ヒ」と呼ばれる「箸立て」に箸や匙が差され、卓上に置かれることは、この箸や匙がいわば共用される具であることからして、中国の食様式と考えられるが、こうしたやり方が、日本人にすれば衛生上問題であると思ったのではないだろうか。「箸立て」「箸筒」などは常に洗っていなければ、ほこりもたまりやすく、銘々膳ではない卓上において、より清潔さを求めるために、紙で包むことが行われたとも考えられる。

以上、中国料理の影響を受けながら、あくまで長崎の料理として生まれた卓袱料理や普茶料理になぜ箸包が見られたのか、いくつか理由を考えてみたが、明確に結論づけることは難しい。この頃、本膳料理から生まれたという会席料理では、箸包の使用はまだ一般的ではないことを見ればやはり一番目の中国の影響が大きいということになる。

料理本をたどっていけば、江戸では本膳料理、普茶料理、卓袱料理の順に箸包が登場するものの、普茶・卓袱料理が江戸で行われたといっても長崎程盛んであった訳ではない(注2)。饗応としての卓袱料理や普茶料理とともに箸包が取り入れられ、長崎からその後、京や江戸の料理店に伝わり、一方、それと並行して冠婚葬祭の儀式食として本膳料理が会席料理という簡易な形で発展し、折形としての箸包も継承される中で、19世紀前半から幕末にかけてこうしたものが混然となって、箸袋を使う習慣が徐々にではあるが、広まっていったということではなかろうか。その会席料理について、次に見ておきたい。

(注1) 『箸の今昔』中山ハルノ

(注2) 『長崎市史 風俗編』長崎市 大正12(1923)-14(1925)年

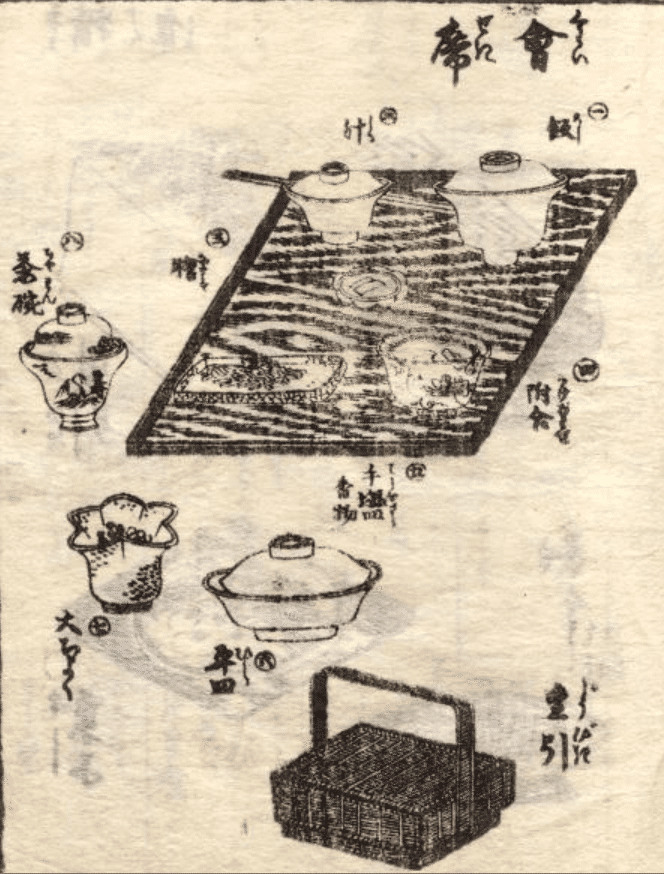

9 会席料理の発達

文化・文政期(1804~1829)、江戸文化も爛熟し、町人の間で会席料理が発達した。江戸中期、武家中心の形式的で煩雑でもあった本膳料理を簡略化したもの(注1)として、本膳料理の後に味覚本位で味わう袱紗料理(注2)が知られるが、さらにくだけた饗応料理として生まれた。定まったルールはなく、お酒を飲むための食事という点で懐石料理とは異なる。個々に盛り分けて出す饗膳で、『料理早指南』初編・享和元 (1801)年)では、折敷の膳を用い、飯・汁・膾・附合・天塩皿が配膳され、膳のほかに平皿、大猪口、茶碗、重引が描かれているが、箸は膳の縁に箸先が接しないように置かれており、箸を包むようなものは描かれていない(写真20)。本膳料理に比べて気軽に楽しめる料理ということで、都市部の町民の間にも広まり、明治期には袱紗料理も吸収されたといわれる。

この膳の縁に箸を置くことは、作法として広まっていたようで、『会席料理細工包丁』(嘉永3(1850)年)の挿絵にもその様子が描かれている。また、明治・大正の頃の会席膳についての説明にも「箸は一度口にしたるものは必ず左に出し置くことを知るべし。」(注3)などと記されている。

また、読み本『会席料理世界も吉原』(文政8(1825)年)は、7代目市川団十郎によるものだが、冒頭の部分で会席料理の場が描かれており(写真22)、ここでは「箸立て」が描かれており、本膳料理のように「箸を包む」というような細かい決まりごともなく、箸包は登場していない。

(注1) 文化文政期江戸で流行った茶漬茶屋という軽便な料理店に対抗するために普通の料理店が会席料理という看板を掲げたという(木下謙次郎『美味求真』1925)。

(注2) 饗応の時に本膳を引き、薄茶をすすめ、これで一通りの饗応を終われば、賓客は裃を脱ぎ袱紗袴になり、庭園など散歩の後、酒をすすめ、袱紗料理を出した。

(注3) 『和洋料理の研究』村井政善 大正11(1922)年

10 幕末、一般の料理店でも箸紙・箸袋

幕末、二度目のペリー来航時、横浜の応接所で最初の会談が行われたあと、日本側がアメリカ側に本膳料理の昼食を出した。料理は江戸浮世小路「百川」が2,000両で請け負い、300人分の膳を作ったと当時の瓦版に書かれている。「百川」は幕府御用達で卓袱料理を看板にしていたが、本膳料理から会席料理、卓袱料理まで広くこなしていた。

この「百川」のように、高級料亭でも料理の一般化が進んだことで、本膳料理の箸包の礼法や卓袱料理の箸包の習慣も次第に一体となり、料理による使い分けもなくなっていったことが推測される。

次に、庶民の食事風景として、浮世絵や黄表紙などに描かれていないかと探してみたが、箸はともかく、それを包む袋が描かれているものはなかなか見つからない。例えば江戸時代の浮世絵師、三代歌川豊国・歌川広重による「双筆五十三次 平塚(部分)」では、料理屋の女中が両手に膳をもち運んでいる姿が描かれている。膳には、椀や魚料理がのった皿とともに1膳の箸が添えられている(写真23)が、箸は袋には入っておらず、庶民の利用する旅籠では、これが一般的であったのだろう。広まったといっても、まだまだ、箸袋は高級な料亭などに限定されていたと思われる。

同じ安政年間に三代歌川豊国が描いた錦絵に「観音霊験記 西国巡礼 三番粉河寺」があり、そこには童男行者が左手を出して箸袋を受け取っている場面が描かれている(写真24)。絵には戯作者万亭応賀(まんていおうが)の文章が書かれており、意訳すると次のとおりである。

佐太夫という者があり、その娘は長らく重い病に苦しんでいた。医者も手だてがなく、祈禱の効果もなかった。そこに童男行者が現れ、千手陀羅尼経を唱えたところ、娘の病はたちまち治った。行者はお礼の品の多くを断り、病人の「箸紙」を採り、紀伊国那賀郡粉河寺の住人だと名乗って帰った。その後、娘の病も本復し、父子連れだって童男が名乗った場所を尋ねたが、見つからなかった。ある日草菴で休み、終夜心配していたところ、仏間に光明が輝いているので近づいてみると、千手観音の手に子の「箸筒」があり、童男こそこの仏様であったとわかり、以後深くこの仏を祀りあがめたという。

観音像のくだりでは「箸筒」となっているが、「箸紙」と同じである(注1)。

この錦絵と挿絵こそ違うが、文はほぼ同じものが、明治18年に出版された『観音霊験記図会』(米谷廣造編集)の紀伊国粉河寺第三番にのっており、「病人の箸紙」「子の箸筒」と同様に記されている。

この話の元となった『続群書類従』(塙保己一 天保9(1839)年)に収められている「粉河寺縁起」では、「箸紙」ではなく「娘が幼少より肌身離さなかった提鞘(小刀)と紅の袴」となっており、こうしたすり変わりは、まさに草双紙によくみられる手法である。

霊験記で娘の病を治した童男行者が、お礼の品としてなぜ箸紙(箸筒)を所望したのかといえば、回復した娘が食事に使った箸が箸紙に差されてあったからということであろうが、安政5~6(1858~1859)年当時、庶民といっても裕福な家の食事では、箸紙と称される箸袋が使用されていたことがこの話から知れる。

江戸時代、お伊勢参りの「精進落し」の場として大いに賑わった古市に旅籠「麻吉」がある。麻吉の創業は明らかではないが、天明2(1782)年の「古市街並図」にその名前がうかがえる、とあるので、最低でも創業240年ということになる。この麻吉は現在も当時の面影を残す建物で営業を続けているが、食事で出される箸袋の裏には、写真25のように、花が満開に咲く梅の木の枝に掛けられた短冊に「麻吉箸」と描かれている。そして、箸袋の図案は江戸期の版木を元に復刻したものと裏に説明書きがついている。詳しい時期はわからないが、庶民が泊まる旅籠といっても、一流のところでは既にこうした箸袋を用意し、食事に出していたことがわかる。

(注1) 講談師の神田伯竜による三十三所観音霊験記の公演速記(明治35(1902)年)では、「御令嬢のおあがりなすった箸紙」「箸紙を箸を挿したまま遣はします」「わが娘おさはの箸紙」というように「箸紙」で統一されている。

江戸時代に箸袋が広まった背景には、紙そのものの質的・量的アップがあったと思われる。16世紀以降、各藩は藩内の産業振興に力をいれ、農家の副業として紙漉きを奨励したが、その結果、産物としての紙の増大を招来し、人々の生活のあらゆる場で紙が使われるようになった。丈夫さにおいても向上したことであろう。襖の下張りなどにも見られるように、和紙は燃やされることもなく色々な形で再利用され、大事に扱われていたが、各地で紙が沢山作られるようになり、箸袋も一般庶民の間に広まることができるようになったのであろう。

11 明治期の志那料理

明治28(1895)年に出版された『実用料理法』(大橋又太郎)の中で、東京八丁堀にあった偕楽園という名だたる志那料理の酒楼に行った様子や献立が記されている。その中に「箸を白紙に包み、赤唐紙(べにとうし)に帯し、散蓮華を小皿にのせて出だせる等、『卓子式』に同じかり」「この酒楼は、志那料理の会席茶屋と称ふる」とある。

写真26がその様子を描いたものである。料理は卓上に載っているが、大きな鉢などはなく小さな皿や鉢に盛られており、まさに卓袱料理と会席料理との折衷である。絵には箸を包むものがあり、紅唐紙の帯までは確認できないが、一方の端を折った折形のように見える。

写真27は、偕楽園の袋タイプの箸袋であるが、このタイプのものとしては珍しく糊付け部分が付いている。記載の電話番号からして昭和初期の頃のものと思われるが、明治期の折紙タイプのものとタイプも変わっている上に、『実用料理法』に記された赤唐紙も姿を消している。

第2章 割箸の登場と箸を入れる物の様々な呼び方

1 割箸の利用とともに庶民が箸袋に接する機会が増える

割箸は、日本で工夫されたもので、南北朝時代に吉野杉の割箸が後醍醐天皇に献上されたのに始まるとの伝承がある。その当時の割箸は今でいう割箸ではなく、「余材」を「割って」棒状にしたもので、現在のように割れ目を入れて二本がくっついている箸は、江戸時代の文政の頃(1818-1830)から作られたといわれ、当時は「割りかけの箸」あるいは「引裂箸(ひきさきばし)」と呼ばれた(写真28 注1)。二本をくっつけた理由は、未使用で清浄なことであり、使用後は削って丸箸にされたりしたが、名ある店は再利用しなかったということである。

文政の頃と言えば19世紀前半、ちょうど割箸が使われ始めたのと同じ頃、箸包が京や大坂、江戸の三都に使われ始めている。割られていない箸は、未使用であることが明確でも、さらに紙の袋に入れることで清浄さが保てる。

日本では、古来、箸は人と神を結ぶ橋渡しの道具と考えられ、穢れた箸は二度用いないで焼いたり、埋めたり、川に流すという文化があった。箸を使った人の魂が箸に宿ると考え、再び使うことなく、そのまま捨てたり、焼いたりするという風習は、明治以降も日本各地に残っていたと伝わる。現在でも食事後の箸はそのままにするのではなく、箸が入っていた箸袋に戻すことが礼儀であるとされていることも、自らの口に触れた、いわば穢れを他に及ぼさないよう、他と懸隔するためであり、割箸はこうした日本人特有の心葉に適うものであったと思われる。

江戸の町には割箸を商う「箸処」が出来たが、箸処では回収した割箸を丸い箸に削り直し、二流の食物屋に売って2度の儲けをし、さらに丸箸も使用後安く回収し、漆を塗って一膳めし屋などに売り3度の儲けをしたという話がある(注2)が、これが本当だとすれば、割箸は決して使い捨てではなかったということになる。

明治43年の『新編料理談』には小山千甕氏の「箸のはなし」が載っているが、その中で京都四条にあった老舗箸屋の主人市原氏から聞いた話として、東京の安料理屋又は弁当等に付する割箸は、大抵二度の務めが多く、落箸と称して削り直したり、染めなおしなどしている。また京都でも料理屋の中には度々洗って使っているものがあり、不衛生であるというのである。清浄な箸として生まれた割箸も、再利用となるとやはり日本人の潔癖性には合わなかったのであろう。

割箸が最初に現れたのは蕎麦屋という説もあるようだが、鰻の方が箸は汚れやすく、割箸が使われ易かったということでは、やはり鰻屋が始まりということのようである。現在の鰻屋の箸袋の例が写真29である。

各店様々な鰻の絵を描いており、比べてみるのも大変楽しい。ちなみに、下段の「伊豆栄」と「鰻小林」の袋左端のうなぎは、絵なのか文字なのかややわかりにくい。「魚」の象形はわかるが、つくりの「曼」については解釈がいろいろあり、『説文解字』に「引くなり」とあることから、引きのばすとか長いという解釈になるようなのだが、箸袋の絵からは簡単には結び付かず、頭の体操問題のようである。

「汽笛一声新橋を」で始まる「鉄道唱歌」や「故郷の空」などの作詞者として知られている大和田健樹(1857-1910)が17歳の時というから明治7年頃であろうか、いとこに誘われ宇和島から金毘羅まいりをした時の『したわらび』という随筆があるが、一行は琴平神社を参拝後、いとこの用事で高松まで足を延ばしている。高松についた夜、善哉という食事をする店に入った時の様子を次のように書いている。「物食う店に入るは始めてなれば。小さくなりて従ひ行くに。やがて小女膳もて来れり。丸からぬ杉箸一つ付きてあれば。いかにする事ぞと見てゐたりしに。いとこは二つに割りてぞ食ひはじめたる。此時までは割箸といふ物を知らざりしこそをかしけれ。」明治も当初の頃は、地方では割箸を知らないのが当たり前であったのである。

現在のような形の割箸が作られるようになったのは、明治10年、奈良県吉野下市の寺子屋教師であった島本忠雄氏が、吉野材の端材で作った「小判型わりばし」「丁六型わりばし」を考案したことによるとされている(注3)。

家で食事をすることが多かった庶民には、箸袋の存在はあまり縁のない物であったが、箸袋が庶民にも知られることとなった大きな理由は、明治時代以降の汽車の駅弁(当時は汽車弁当、汽車弁と呼ばれていた。)などについてきた割箸からである。箸袋と言えば、駅弁についてくる箸袋をイメージする方は多い。

この駅弁の元祖については、明治18(1885)年7月に宇都宮駅構内で旅館白木屋が客から勧められ販売したのが始まりといわれている。上野と宇都宮間に日本鉄道が開通し、その旅客向けの販売で、弁当の中身は、竹の皮に包まれた握り飯とたくあんだけで、割箸は付いていなかったようである。

最初の幕の内弁当は、山陽線の神戸、姫路間の延伸をきっかけに、姫路駅近くで茶店「ひさご」を開いていた竹田木八が、姫路駅構内での販売認可を受け、明治22年1月から販売を始めたものといわれる。現物を目にすることはできないが、経木(きょうぎ)の折に鯛、かまぼこ、伊達巻、独活、奈良漬、鶏肉などが詰め合わされ、割箸が付けられたといわれている。箸袋はどうだったのか、文学者の相馬御風は『静に思ふ:随筆集』(昭和21年)の中で、「あらゆる箸のうちで、私は杉のやや太めの丸箸を好む。一番嫌いなのは、汽車弁当などについている粗製のトゲトゲ立った折れ易い割箸である。」と書いており、勿論すべての割箸が袋で包まれていたわけではない(注4)が、折れやすい割箸を保護するためにも早くから箸袋にいれられた可能性がある。

仲島忠次郎『はしぶくろの旅』(『観光お国めぐり1』1959年)に、「割箸の名人と言われる大和国下市の住人、前弥太郎氏に割箸の起源などを伺おうと、照会の手紙を出したところ、折返し到着したのが次の通りで、「今より凡そ40年前、大阪市の一工員が、其当時駅弁に使用する箸は全部袋なしで衛生上悪いと思い、袋入を思いたったのである。ヒントを得て完全衛生消毒箸を思いつき、新案特許をとり資本家と共に全国に販売致しました。今は故人で藤村と申す御仁です。」と書いてあった。」とある。筆者からの照会時期が不明であるが、本の出版時から40年遡るとしても、大正中期以前に袋入が始まっているようである。

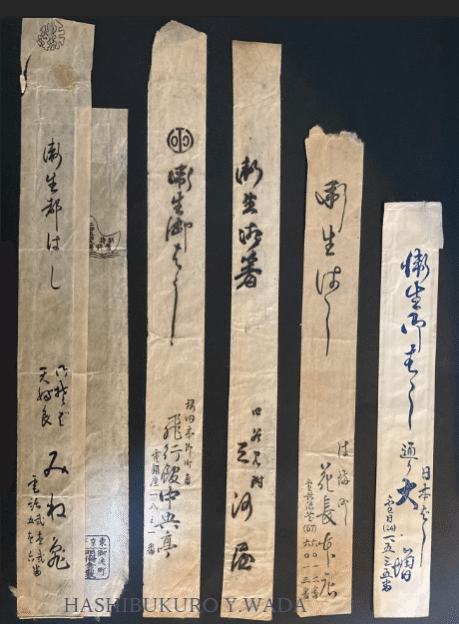

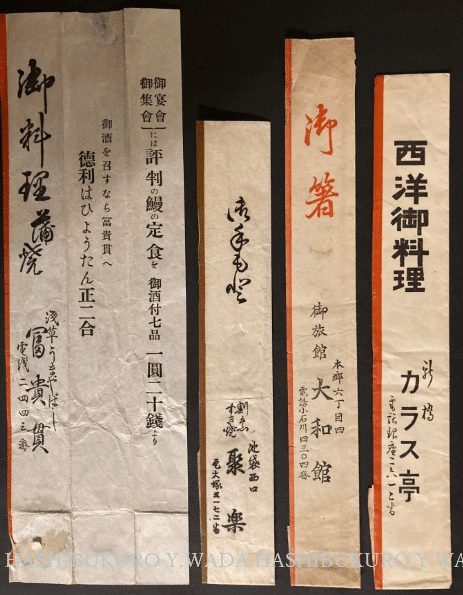

大正13年の『行届いた旅館と不行届の旅館の一昼夜』(高橋保実)には、「袋入りの割箸」が旅館に用意してあったという話があり、大正末期には駅弁以外でも箸袋が用いられていたことが知れる。そんな大正期の袋タイプの箸袋が、写真30である。

右から、幕末創業のうなぎの「竹葉亭」(銀座)、大正2年創業の「並木藪蕎麦」(浅草)、寿司の「蛇の目」(浅草仲見世)である。「藪蕎麦」の箸袋には「御待どふさ満(おまちどうさま)」と、現代の箸袋にもみられる心配りの文言が刷られており、数こそ少ないものの、箸袋にこうしたメッセージを記すものが、既に大正期に現れていたことがわかる。

この割箸がさらに大量生産されるようになったのは、割箸製造機が考案された大正末から昭和の初めである。割箸自体が日本独自のものであったため、機械を輸入するという訳にはいかず、明治末から盛んに製造機の特許申請が出されたようである。『朝鮮に於ける家庭内工業調査』(京城商工会議所 昭和12(1937)年)によれば、新義州市では75名の従業員がいて一袋40本入りの割箸50万袋を、京城市内では2戸13名の従業員で、年11,200本の割箸を、また北鮮の咸興(現在の北朝鮮咸興市)では2戸18名で年に15万袋をそれぞれ製造していて、新義州の場合、製品は鮮内に6割、満州、奉天、チチハル等に4割向けられていたと記されている。当時の満州や台湾でも製造業者を確認することができ(注5)、朝鮮・中国・台湾への日本人の進出とともに割箸も東アジアにひろがっていたことが知れる。中国・韓国・台湾などの国でも箸袋がある。こうした諸外国に現在みられる箸袋は、袋タイプの箸袋であり、割箸が日本人の活動の広がりとともに周辺国に広がった影響が大きいと推測される。

矢田行蔵の『満蒙の鼓動』(昭和11年)には、「箸も象牙や黒檀の志那式のものに取って代って、『衛生箸』と書いた紙袋に入れてある日本製が使用されているのも、決して稀しくはない。この現象は、旧東北政権時代には、全く思いも及ばないことであるだけに、かかる瑣事も、日本の国威の一端が窺われて、食卓の上にまで、メイド・イン・ジャパンの満蒙進出を見るに至った」とあり、その一端が窺える。

大量生産により、塗り箸に代わって(注6)、割箸が箸立てに束ねて入れられるようになるとともに、箸袋を使用する店も増え珍しくなくなった。

『東亜商工発展録(第6版)』(東亜実業調査会出版部 昭和9(1934)年)には大阪の製箸所が2つ掲載されているが、そこで製造しているものは「消毒(割)箸、機械(割)箸、杉割箸、利久箸、両口祝箸、妻楊枝、箸袋類、ケーキ箸、ナフキン」などであった。ここで見慣れないのが「ケーキ箸」。今はフォークが一般だが、ケーキを箸で食べる方が食べやすいという意見もあり、現在でもケーキ箸はあるようだ。箸先がやや細めで四角く、ケーキをつまみやすくなっているとのこと。

最近は箸立てを目にすることも減ったが、ガラス蓋の箸箱は依然として使用されており、箸袋に入った箸はそれなりに店の高級感を引き出している。かつて、中国の象牙箸や韓国の金属箸などに比べ、日本の割箸は見劣りするという人がいたが、割箸は潔癖性の強い日本人ならではの産物であり、箸袋に入れることで素木の安っぽさや木のささくれをカバーしているのである。

(注1) 『守貞謾稿』巻5 天保8(1837)年~。なお、中国語では割箸のことを「剖箸」と呼ぶが、「剖」は二つに割ることを意味する。

(注2) 秋岡芳夫『伝統的な台所用具の知恵』調理科学vol.14 1981年(注3) 吉野製箸工業協同組合HP。小判型割箸は、箸の天の部分の切口が小判型に見えることから、命名された。丁六箸は、頭部を上から見ると長方形で溝や割れ目などの加工が一切なく、丁度6寸であることから命名された。ともに割箸としては最も古く「割箸の元祖」とも呼ばれる。

(注4) 昭和16(1941)年2月6日付け商工省告示第90号では割箸及び爪楊枝の販売価格を指定しているが、そこでは杉製裸割箸、機械製裸割箸、袋入割箸に区分しており、「ハトロン紙の外袋に入れたる場合は本表価格に1銭以内を加算することを得」と規定されている。

(注5) 『安東商工名鑑』(安東商業会議所編 昭和2(1927)年)、『新竹市商工人名録』(新竹市編 昭和13(1938)年)

(注6) 『名古屋市の家庭副業』(名古屋市編 昭和5(1930)年)には、「最近割箸の使用多きために漸次塗箸の使用減退の向あるも近時満鮮地方に移出するの状態にあり」とある。

2 衛生箸と消毒箸

日本は古来何度となく疫病の流行におそわれ、人々は苦しんできたが、明治期に入り、衛生思想が次第に広がり、食堂、旅館、料理店、仕出し弁当屋などで割箸を「衛生箸」「衛生御はし」などと称して袋に密閉することが行われた。写真31は昭和初期のものであるが、一番左側の「みね龍」の箸袋は、封印まで押してあり、裏側に新案特許と印刷されている。

写真の左から2つ目の「飛行館」は昭和4(1929)年から昭和45(1970)年まで西新橋にあった建物で、現在の日本航空協会の前身である帝国飛行協会の会館として作られた。中央亭は地下にランチや定食ものが食べられるところと四階に宴会場があった(『大日本うまいもの食べある記』昭和10年)。

中央の四谷見附「三河屋」は有名な牛鍋の店。江戸時代は「ももんじ屋」として肉料理を扱っていたが、明治8年の東京の牛肉しゃも人気店の番付表では、四谷三河屋が「牛肉の方」の大関になっている。昭和6年に閉店となっており、貴重な箸袋である。

はま町「花長本店」は、明治38(1905)年創業のてんぷらの店で、元々は屋台で食べられていたものを「御座敷天麩羅」として売り出した元祖という看板を掲げていた。ここの電話局は「浪花」となっているが、東京中央電話局浪花分局のことで、明治29年から昭和20年まで使われていた。

一番右側の日本橋「大増」は明治33年創業以来現在も続く老舗で、料亭、折詰のほか、幕の内弁当で有名である。電話番号の日本橋局は大正9(1920)年以降使われている。

『現代之電機』(工業教育界・大正11年)には、「最近衛生箸と称して箸を紙袋の中に消毒して入れられたものが売られている、果して消毒して入れられて居るか何うかは別問題としてその思い付きたるや甚だ優秀である是も亦数万円の実用新案料によりて酬(むく)いられたという事を聞いて居る。」とあり、実用新案として始まったことがわかる。

昭和11(1936)年の『内職画報』によれば、キャラメル等は機械によって包装されていたが、割箸については、内職者の手作業で紙袋に入れられ、糊で封をされていたということで、一人で一日3,000枚が可能であったということである。

『朝鮮に於ける家庭工業調査』(昭和12(1937)年)には、割箸の製造方法について「木材を機械に掛け一定の箸形となし、之が消毒を行い、紙袋に入れ糊付包装をなし製品とする」と記されている。

しかし、単に袋に入れただけでは気休めにすぎないということで、さらに蒸気で消毒をしたうえ袋に封入するようになり、「消毒箸」「消毒割箸」などと称して、広く調法がられた。電話番号から大正期以前の作製とわかる箸袋の表は「御はし」であるが、裏に「消毒濟」と印刷されたものもある(写真32)。医学者の北里柴三郎は、明治の末ごろから自著の中で盛んに箸や楊枝の消毒の必要性を説いており、防疫上の必要からこうしたものが広く世に広まったが、多くの箸袋でそうしたことが確認できる。

割箸自体は残ることも少なく、文字が刻まれることもないため、写真31や写真32のように、それを包んでいた箸袋にこうした時代を映す言葉などが記してあるのを見て始めて、衛生箸とか消毒箸といったものの存在を実感できる。料理が主役なら箸は脇役の一つ。その脇役を支えている箸袋は、こんな面でも役立っている。

写真32の箸袋は、左が山口県柳井市の柳井津駅(現柳井駅)、右が岡山駅のものである。柳井市の「水了軒」は、広島駅構内で明治34年まで弁当等の販売を行っていた「水了軒」(注1)とは別会社で、裏には、この箸を製造した呉市の「小池商店」の名前がある。また、「本品は好評なる吉野杉の名材にて衛生と品質本位にして製造したる最も御使用に心持よき必要品なり」とも記されている。岡山駅の「三好野本店」は現在もある明治24年創業の弁当会社。裏には、姫路市の「丸尾製造」の名前があり、「本品は弊店特有の方法により製作し更に熱気消毒せるが故衛生上最も有効なり」と記されている。

写真32の右の新宿駅「ますや」の袋裏側には「割箸ハ 原産本場衛生ト實用本意精撰 消毒ハ 大阪市立衛生試験所撿査済 製品ハ 東京鉄道局御推奨」とあり、「大和下市」「笠田工場」の印がある。大和下市は現在の奈良県吉野郡下市町、割箸の産地であり、その消毒検査は大阪市の衛生試験所(明治40年創立)で行っていたことが知れる。

なお、この当時の箸袋は「ハトロン紙」という片面に光沢をつけた褐色の丈夫な包装紙が使われている。袋の裏面に「紙袋の薄褐色は蒸気消毒の結果です 御懸念なくご使用願ひます 〇〇消毒所」などと印刷されているものもあり、経年によるものではなく当初から薄褐色をしていたことが知れる。

なお、写真31の「みね龍」の裏には「新案特許二四五四九号」とあるが、この特許内容を調べると、文字入都割箸として東京の越慎平から明治44年11月に出願されたもので、割箸の割るべき持手部の内面を空虚とし、ここに古今のことわざを印刷した紙片を捲き入れたもので、箸を使用するに際し食卓上に感興を添えるものであると説明されている。何とも奇抜な箸であり(写真33)、現在、実物が残っているのかどうかは不明であるが、実際にこうした箸が使われたことは、この箸袋から知ることが出来る。

なお、この「都」は都会風とか、あか抜けたといった意味で使われたものと思われる。食に際してこうした紙片が仕込まれるのは、アメリカや カナダ の 中華料理 店において食後に提供されることが多い「フォーチュン・クッキー」を連想させるが、こうした占い紙入りの食べ物は、大森貝塚を発見したエドワード・モースの著書『日本その日その日』の明治16年の項に「辻占煎餅」としてスケッチが描かれているように、江戸以来の文化の一つであり、この割箸もその伝統の中で考案されたものと思われる。

仲島忠次郎の『はしぶくろの旅』(1959年)には「戦前の割箸には爪楊枝を簡単に挟んだのがあり、中には爪楊枝を辻占でくるくるっと巻いて挟んだものもあった」とある。さらに、辻占の中には商品の宣伝文言が書いてあったりして興ざめするのもあると述べているように、都都逸や川柳が書かれている風流なものから文芸作品から抜粋したものなど辻占を超えた様々なものが箸と共に袋に入っていたようである。

(注1)梅田(大阪駅)の水了軒は、駅弁の販売業者としてかなり古く、一時は10数駅に支店を設け、販路の拡張を図った。東海道線を旅行する人には水了軒と言えば、直ちに大阪を連想するほど、水了軒は盛んであった(『大阪と食料品』大阪市・大正15(1926)年)。

3 割箸廃止運動

昭和17年、日本の情報局総裁であった下村宏は、ラジオ放送で「木は大事である。割箸が、1回の使用で捨てられるのは浪費であるから、箸を持参することにしている。」という話をした(注1)。その年の2月には食糧管理法公布により食糧一切が政府の完全統制となり、節米運動のもと、駅弁販売も制限されていた。

「消毒箸」は、製作販売にあたり無菌処置が施されているとされていたが、箸紙1枚では完璧とは言えず、割箸の付着菌数を調べた結果、消毒割箸と無包装割箸の間に大きな差は発見されなかったという指摘もあり(注2)、ラジオ放送の名手であった下村の話は、大政翼賛会の割箸廃止・箸持参運動につながった。

事態を重視した政府は調査を行い、①割箸の材料は、樽桶に使用する杉の余材を使用し、箸材に使用しなければ焼却するもので、資源の再利用・有効利用に貢献している。②箸生産は、老人、女性や傷痍軍人などに支えられており、青壮年は応召・徴用で従事していないと結論付け、戦前の論争はこれで終わった。21世紀に入ってからのマイ箸運動の先駆けになるような話で、その契機は少し異なっていても、歴史は繰り返すようである。

(注1) 下村宏『国民の心構へ』昭和18(1943)年

(注2) 『食用箸の一元化について』日本高度製箸所 昭和16年

4 完封箸?でさらに衛生的に

機械による自動包装で、割箸を入れ完全に密封した清潔感あふれる箸袋がある。そうしたものは楊枝が割箸とともに入っているものが多い。写真34の例の中で、年代がわかるもので一番古いものは「NIPPON SHOKUDO」で1982年のものである。コンビニ弁当や仕出しなどによく使われる。近年、コロナが蔓延したときに、店からのテイクアウトが増えたが、密封された箸袋はそうした状況に使うには最適であった。

業界ではこれを「完封箸」と呼んでいる。紙とOPP(ポリプロピレン)がある。この完封箸、接合部分に特徴があり、袋の三方に格子状の圧痕(四角目模様や綾目模様など)がある。OPPの場合は、熱圧着(ヒートシーリング)で(注1)、紙の場合は紙に水糊をつけ、ローレットという機械で接着力を増し、密封性を高めている。ローレット加工は金属加工で使われるものだが、こうして紙の接着にも活用されている。

「完封箸」というネーミングは、「完全に封じる」という製箸業者の意気込みを感じさせる。割箸が使い捨て商品ということで、森林資源破壊の元凶として非難を浴びるようになったのは、1980年代に入ってからであるが、同じ頃、こうしたより衛生的な割箸が登場し、さらに、割箸も国内の低利用木材を使う限り、木材の有効利用であり、森林資源破壊の元凶には当たらないということで、世の中から消えることなく活躍している。

(注1) 紙にラミネート(多層化)したプラスチックフィルム層を熱や圧力で溶かし、接着するヒートシールも行われていたが、ごみの分別を進める上から、プラスティックフィルム層をなくし糊接着によるローレット加工に変えている。

5 完封技術は箸以外にも

ローレット加工の凸凹により粘着性、密封性が高まった紙袋を利用して、箸以外の食事に用いられるスツールが包装されている。例えば、写真35は、木製のカトラリーとマドラーである。カトラリー(cutlery)とはナイフ 、 フォーク 、 スプーン などを総称する英語であるが、フォークとスプーンの両機能を兼ねるものもある。また、マドラーは、カクテルなどの飲み物をかき混ぜる棒のことである。カトラリーやマドラーが、軽くて薄い木製のものは珍しくなくないが、紙袋で包まれているものはそう多くない。自然の木を使う場合、輸送時にささくれや亀裂が生じることもあり、そうしたことを未然に防ぐ役割が紙袋にある。

6 箸筒(はしづつ)・箸立て・儲ヒ(ちょひ)

荒井白石の『折たく柴の木』(1716)には「わが父は(中略)つねに物めしけるに、『箸筒』の黒くぬりしに、かきつばたの蒔絵をしたりしより、箸とりいで、物めして、めし終りぬれば、箸をおさめてかたはらにさしをき給ひしを」とある。蒔絵を施すということであれば、木製や紙製などであることが推測される。

また、文政5(1822)年刊行の『江戸流行料理通初編』(写真15)にある江戸卓袱料理の絵では、卓子の中央に「箸筒」あるいは「箸立て」のようなものが描かれている。

明治15年の『大成普通画学本 初編』(守住勇魚)では「箸筒」が図示されている(写真36)。ここでいう「箸筒」は今の「箸立て」であり、また、明治44年の『古流生花松のしをり』で図示されている「箸筒」は、現在の「花入れ」であり、筒状のものを広く「箸筒」と称していたようである。

なお、寛政年間(1789~1801)に編纂されたとする『清俗紀聞』には絵図が多く描かれているが、その中にある「香箸筒(こうちょとう)」は、筒状の物に香箸(きょうじ・こうばし)や羽箒(はぼうき)などの香道具が立ててある。香箸は香をたくとき、香木をはさむのに用いる小形の箸であるが、香筯とも書き、まさに箸と類似しており、香箸筒も箸筒よりやや小さいものである。

「儲ヒ」は『新撰會席卓袱趣向帳』(明和8(1771)年)に載っている(写真37)。儲は貯と同義でたくわえ、予備の意味もあるが、「箸」と同音であり、「ヒ」は匙のことである。

大正15年の『夏季における体育施設の状況調査』(文部大臣官房学校衛生課)によれば、学校児童が準備すべきものとして列挙されているものの中に「食器・・茶碗二、中皿一、小皿一、箸、『箸筒』、弁当箱」とある。一人ひとりの児童が用意する食器であることを考えれば、「箸立て」のような大きなものではなく、一膳入りの「箸箱」のようなものを「箸筒」と称していると考えられる。

なお、他の文献の中では「箸筩(はしづつ)」という言葉も使われているが、「筩(とう)」は竹筒のことであり、「箸筒」と同義語である。

こうした中で、三代歌川豊国が描いた錦絵「観音霊験記 西国巡礼 三番粉河寺」の中の「箸筒」は袋タイプまたは折形タイプの袋が描かれており、まさに現在の「箸袋」のようなものを「箸筒」と称している。こうしてみると、「箸筒」といってもその意味するところは大変幅広いと言わざるを得ない。

なお、現在の私たちの家には「箸立て」はあまり見かけないが、その理由について、熊倉功夫は、「箱膳」と同じ理由からとする(注1)。つまり、日本人は古代から銘々膳の歴史を歩んできており、一人ずつ自分のお膳を持ち、そこへ箸、飯椀、湯呑、みそ汁椀を入れていたが、食器などは洗わないで中に伏せてしまうことが多く、洗っても一週間に一度程度で、その結果、箱膳は不衛生であり、昭和初期にちゃぶ台に取って代わられ駆逐されてしまうことになったが、箸立ても衛生が問題になり同じ道をたどったというのである。

私も子どもの頃から食後、使った椀に湯を入れ、漬物か何かでふき取って飲むことを習慣として行ってきた。それが箱膳の頃の名残であるとすれば、たしかにそのまま椀を膳にしまい、次の食事に使うのは不衛生である思うが、水道がまだ行き渡らず水を今のように自由に使えないことも一因であって、水道の普及と食器洗い、ちゃぶ台の普及は関連していたように思う。

箸立ても内底に水や埃がたまり易く、隙間を設けてあるものもあったが、掃除を怠ることは出来なかったようである。

(注1) 『近代の食卓をめぐる文化』調理科学vol.26 1993年

7 箸紙

『近世御膳調進図』(注1)には、「御箸一双次紙包紙」とあり、箸を紙に包むことが記されている。「一双次」とは「一組」という意味で、二本まとめて、つまり「一膳」ごとに包むということであろう。

『料理通四編』(天保6(1835)年)の「普茶卓子略式心得」には、「箸を牙筯といふ、『箸紙』にて細き朱唐紙にてまき、福禄寿などの目出度文字をかく。」とある。

明治24年の久垣敏による『男女普通礼式図解』飲食の部では、「『箸紙』のある時は、之を左の手にて上より取り、箸を右の手に持ち、『箸紙』を左方に置き、而して箸を開き用いるなり。」とある。

また、昭和の初めころは、紙を折りたたんでこれに箸を差して客に勧めるものを箸紙といい、食し終われば箸紙で箸を拭い膳に入れて戻すを例とした(注2)。『新らしい女子礼法の手引』(茂手木みさを 昭和17(1942)年)の食事の心得には「割箸などでも両手の指で割ります。『箸紙』に入れた消毒箸は、箸紙から出し、紙は二つ折又は、軽くむすんでお膳の左の隅に置き、たべ終わったら、その中へ箸を納めておきます。」とある。

(注1) 『古事類苑』器用部 1927年

(注2) 『新百科大事典』郁文舎 1925年

8 箸包・筯包(はしつつみ)

明治15年の『小学諸礼式』(近藤瓶城編)では、食物が入った食籠(じきろう)の出し様として「食籠は台に載せず、持出るなり、箸を紙に包み、食籠の上に置き、持出て、『箸包』を取り、箸を抜き、右の手に持ち、食籠の蓋を明け、箸を中へ入れ、『紙包』を持ちて立つべし」と書かれている。箸が中に入っているものを「箸包」、箸を抜いたものを「紙包」と言い分けているようである。食物を持ち運ぶ際、容れ物に箸をそのまま添えて出すのではなく、紙に包んで出すことが、この当時の作法であり、それを箸包と称していた。

また、明治31年の『静岡県榛原郡高等小学校教授細』を見ると、修身教授細目として「箸包の折り方」が、男子、女子ともにあがっている。

明治43年『日本諸礼式大全』(日本礼節会編)では、結婚儀式における食籠の物出し方として「箸を包みにさし食籠の蓋の上に置き、膳などの如くに持ち出で、上座近き所に置きて、右の手にて箸を取上げ、左を包に添え右にて箸を抜き『箸包』を下に置き、箸を持ちながら両手にて蓋を仰向け明けたき、箸を食籠の中へ入れ右の縁にかけ、『箸包』を蓋の中へ入れて持ち還るのです」とさらに詳しい説明があるが、ここでは箸が中にあっても抜かれても、ともに「箸包」と言っている。

昭和22年の『少年少女のための民主読本』(篠原重利)では、食事の順序、方法として「(6)右手で箸をとり、左手をそえ、そろえて持つ。『箸包』や『箸箱』は膳の左側におく。」と書かれている。箸包という言葉は、戦後あまり使われなくなり、広辞苑などからも姿を消してしまった。

「筯包」は『清俗紀聞』(中川忠英 寛政11(1799)年)にある。筯は箸と同じである。

9 箸袋

現在の「箸袋」は「箸紙」が変化してきたもの(向井・橋本『箸』)ということであるが、文献を見る限り、「箸袋」という名前は明治期に早くも現れており、江戸時代以後よく使われた「箸紙」という言葉とともに使われている。

明治23年に仏教の教化のために書かれた『在家教導』の中に「箸は能く人と食との間に用ひられ是又一の恩器なれば、(中略)箸箱或いは『箸袋』へ箸を入れこれを預けて一日の恩を謝し礼拝すべし。」とある。ここにいう「箸袋」が紙製かどうかは不明であり、木製や布製であったかもしれない。

明治42年の『俳諧新研究』(樋口銅牛)には、「独活の香をすぐに移すや『箸袋』(自笑)」との句があり、独活の香が「箸袋」に移っていることがうたわれている。この「箸袋」は先師の持っていたものであるとの説明もあり、この「箸袋」は、紙製であるというよりは、布製であるとする方が理解しやすい。

明治36年の『手工科之理論及実際』では、紙細工の中の一つとして状袋や菓子袋などとともに「箸袋」が位置づけられており、この場合、「箸袋」が紙製であることは明らかである。

大正4(1915)年の『伊豆山案内』の付録に掲載された黒田湖山の『滑稽千人風呂』という小説の中に、次のようなくだりがあり、明確に紙製の「箸袋」と書かれている。

「箸は何に入って居た?」

「箸かい、紙製の『箸袋』さ。」

「あれに何と書いたツた?」

「御箸入さ。」

ちなみに、箸袋の数え方であるが、紙製の平たいものを数える場合には「枚」でよいが、布製の場合には「袋」、木製の筒のようなものは「本」、箸箱は「個」ということのようである。

10 箸差(はしさし)

明治39年の『絵画辞典』によれば、厚紙製の箸袋である。厚紙を台紙に布切れをかぶせたり、台紙の形を様々な形に変えて押絵のように楽しんだものもある。楊枝さしや名刺はさみなど布屑で作れる細工物の一つとして裁縫で教えられたようである。

通常は、箸1膳を差し入れ、懐中に携帯できるものであるが、中には、竹製、木製のものもあって、いくつかの箸袋を入れることができるもの、例えば細長い竹籠やおでんの屋台で使われる竹箸を入れる器具も「箸差」と呼ばれた(注)。

「銘々の名を記した箸袋が配られるので、食事が終るとそれに自分の箸を入れて、一定の場所に在る箸差しへ刺して置くしきたりがあった。(中略)笹本の邸の箸差しに、自分の名を記した箸袋が残されるといふことを、なによりも、大きな誇りとした。」(『月夜の三馬』(宮川曼魚 昭和16(1941)年)

(注) 『学生自活法』光井深 明治33(1900)年

11 箸箱・箸筥(はしばこ)

戦後まで、各自常用の箸を持ち、各自の箸箱に入れるのが普通であり、学校給食が始まって弁当箱を持参しないようになっても、箸袋だけは用意していったりした。太平洋戦争前から戦後にかけてはアルマイトの弁当箱にセルロイド製の箸箱という取り合わせが流行した。セルロイドは明治2(1869)年米国で発明され、成型着色が簡単であることから装髪具や玩具など生活用品に多く使われたが、燃えやすいことから合成樹脂素材に取って代わられた。箸箱は、普通は弁当などを食べるために弁当箱とともに持参する携帯用のもの。箸は古くから、衛生上、属人的に取り扱うことが普通で、箸を食後洗って再び箸箱に納め用いた。軍隊内の衛星教育として、「箸は洗滌し得る箸箱に納めしめる事が必要である」とされていた(注)。

(注) 『中隊の家庭教育』1912年

12 箸入れ

箸を入れておくための容器や布袋など広くさす。多くは細長い箱状のもの。古い川柳に「主の手でおん箸入と書きなんし」というのがある。吉原で遊女と馴染みになると、客の常紋などのついた箸を供される慣例があり、その箸入れに自分の手で間違われぬようにおん箸入れと書いて置けといわれる光栄に浴したという自慢の句であるが、この箸入れ通常、紙で出来ていたので、「箸紙」として読まれた川柳の句も多くある。

「おもしろくない箸紙を女房くれ」

「まづくなる筈箸紙の名がちがひ」

「箸紙がよごれて来たらご用心」

(佐々醒雪・西原柳雨編『川柳吉原誌:江戸研究』大正5(1916)年)

13 箸ケース

2000年代に入り、マイ箸がはやり、布製の箸袋あるいは木製・樹脂製の箸箱など、箸入れを箸ケースと称して使用する人が増えた。箸とともに使用の都度洗うことが必要になる。環境にやさしいということで使用が増えたが、一方、使用が控えられた割箸も、間伐材を使っているのでやはり環境に優しいということになり、最近はマイ箸も一時ほどではないようである。

ちなみに、弁当箱の中にマイ箸が入るものがあり、弁当用箸ケースなども珍しくないが、こうしたものは大正の頃からあったようで、アルミニウム製の弁当箱に箸入れを設け、そこへアルミニウム製の角箸と爪楊枝を入れたものが三谷式弁当函として当時の博覧会に出展されている。

14 振り出し箸

江戸時代から明治にかけて銀で作られた箸で、手首を返して箸を振ると箸先が出てくる。彫刻などが施されたものもあり、工芸品である。箸の入れ物に含めるのも適切ではないが、口にする箸先の部分を箸本体の中に収納して持ち運びができるという優れものであるので、あえてここに含めさせていただいた(写真38)。箸は中空のため銀製といっても軽く、10cm余りも短くして運べる便利な物である。

15 筷子包・筷子袋・筷子套

中国での呼び名である。箸は、古代では「梜」(注1)、漢代以降は「箸」「筯」、明代以降(注2)は「筷子」呼ばれている。箸袋については「筷子袋」、「筷子套」などが用いられる。箸、筯、筷、いずれも「はし」を意味するが、すべて竹冠であり、古代中国では竹が「はし」に使われていたことがわかる。「套」はカバーするという意味である。

地理的な近さのためか、九州の中華料理店などの箸袋には「筷子」と記したものがいくつも見られる。

(注1)「羹之有菜者用梜」(スープに野菜が入っていれば箸を使う。『礼記 曲礼上』)

(注2)「民間俗諱 各処有之 而呉中為甚。如舟行諱住 諱翻 以箸為快児。」(民間にはどこにも迷信習俗があるが呉では最たるもので、例えば船で行くときは停まったり引き返すことを忌み、箸のことを快児(早い)と呼ぶ。陸容『菽園雑記』)

16 袋紙

「袋紙」という呼び方は、薬袋紙、煙草袋紙、リンゴ袋紙、セメント袋紙などと使われることが一般的で、箸袋を「袋紙」と呼ぶ例は少ない。松坂屋食堂の箸袋の裏に「袋紙の薄褪色は蒸気消毒の結果で御座います 御懸念なく御使用願います」とある。

第3章 箸袋の様々な言い方と大きさ・形・材質

箸袋の多くには、店名だけではなく、それが箸袋であることを示す言葉が記されている。その言葉には日本ならではの使い方が感じられる。こうしたものは中国の筷子袋にはあまり例がなく、現在、目にするものでは、店名だけが紙に印刷されているものが多いように感じる。中国においては箸に対する呼び方は時代と共に変わってきていることは文献上からわかっている。箸袋については不詳の為、正確な比較はできないが、今後の楽しみである。

1 御箸・おはし

箸が中にあることを表すストレートな表記は「おはし」「御箸」である。古いところでは、「御は志」とか「御者し」という表記もある。「者」を「は」と読むのは、漢文などで「者」が日本語の助詞「は」に相当するためであり、万葉仮名ではないが、古くから使われた用法である。葡萄屋のものは「御葉司」とシャレた漢字をあて、ブドウの実と葉の絵が描かれており、広げてみると、ちょっとした書画のようである(写真39-1)。

また、沖縄では、「うめーし」と表記した箸袋がある(写真39-2)。方言であるが、「御箸」という意味である。

なお、箸袋の先祖ともいえる箸包(折形)は、箸包に箸を挿すと箸の頭が外から見えるので、あえて箸包には「箸」と中味を書くことはしないのが作法であったようであるが、そういう点では、写真39の「よし清」のように外から箸が見える箸袋に「御箸」と記すのは昔なら無作法ということになる。

2 御手茂登・おてもと

「おてもと」は、本来、相手を敬って、その手元をいう語であり、「御手元」「御手許」と書く。これが、料理屋などで、客の手元におくところから「箸」を意味するようになった(注1)。取り分け用の取り箸に対して、個人用の箸であることを示すために、「おてもと」と記したという説もある。実際に箸袋で使われるのは「御手茂登」が多い。万葉仮名ではないが、「登」を字母に変体仮名を使っているものがある。変体仮名は、蕎麦屋の暖簾によく見かけるが、明治33(1900)年には廃止されているので、箸袋に書かれている字体はそれ以前からの書き方が慣用的に使われているということになる。また、「茂」や「登」の字義がお目出度いこともこうしたものに使われた理由の一つであろう。

実際の箸袋における例を見ると、「おてもと」とすべてひらがなで表記するものが比較的多いが、それ以外にも「御手も登」「御手もと」「お手も登」「おても登」「お手もと」といろいろな組み合わせパターンがあり(写真40)、写真39の「御葉司」のように箸袋の字の世界では、自由闊達な世界が展開している。ユニークなものは、佐賀県鳥栖の老舗駅弁屋さんの中央軒の「御手茂沓」。「沓」は「トウ・くつ」と読み、たくさんかさなる様を表すことから、「茂」と同様に字義から使用されたのかもしれない。

なお、箸袋趣味の会のホームページでは、明治期の箸袋として「御箸」と記されるものを数点紹介しているが、「御手茂登」というものはなく、この、いわば箸の俗称がいつ頃から世に使用されるようになったのかは定かではない。大正9年刊行の近代用語集である『秘密辞典』(自笑軒主人)に箸の異称として「御手許」が載っているが、箸を「おてもと」と呼んだ早い例かもしれない。

3 御筴(おはさみ)・お手前

写真41の一番左の字は「御筴(おはさみ)」である。「筴(さく・きょう)」は占いの棒、あるいは食物などをはさむ二本の細い棒のことであり、「箸」と同義である(注)。ちなみに、この箸袋は1980年に東京九段の店で頂いたものであるが、今時こんなに難しい字を使っているところはないだろうと思う。

左から2番目は「お手前」。自分の目の前、元という意味。「お手元」と同義で、取り箸に対して、一人ひとりが使うための箸という意味であろう。ただ、「おてもと」に比べれば、使用例は他に見たことはなく、珍しい。

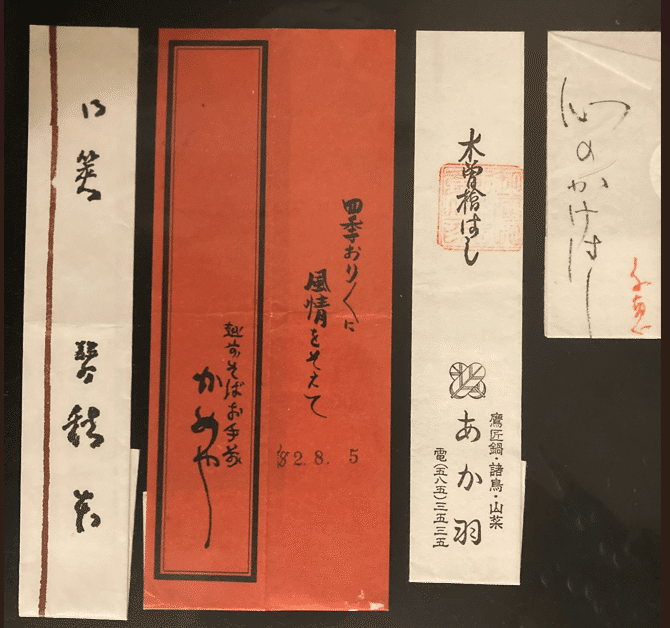

左から3番目の箸袋は「木曽檜はし」である。昭和23年創業の鷹匠料理で有名な東京飯倉の「あか羽」であるが、女将(1980年代)が信州のご出身ということで木曽檜を使ったのであろうか。残念ながらこの店も近年廃業したとのことで、貴重な箸袋になってしまった。

一番右の箸袋は「心のかけはし」と店主直筆の箸袋。「かけはし」と「箸」をかけているが、筆字とともに女性の心温かなものが伝わってくる。

こうして、今の箸袋をみると「箸袋」と表記されている例は皆無である。

(注) 『大漢語林』平成4(1992)年

4 はしの袴

これは箸袋に実際に書かれていた言葉ではなく、『変態十二史』(附録 第3巻・文芸資料研究会・昭和3年)に鎮目桃泉氏なる人が蒐集する物の目録の中に「はしの袋 汽車弁当、宿屋の膳抔に発見さるるはしの袴」と書かれている。箸を二本足と見れば、箸袋を袴と称するのも首肯でき、面白い表現である。

5 箸袋の大きさ(長さ・幅)

箸袋の大きさは箸の大きさで決まるが、各地の料理店で使われている素木の、割箸を含む箸1,000膳の長さを調べたところ、21㎝が65%と最も多く、次に16.5cmが21%、24cmが14%であり、16.5cmの箸は駅弁に多く、24cmの長さの箸は主として高級料亭で使われていたという調査がある(注)。

箸を包む箸袋は、箸全体を包もうとすると当然、箸より長くなり、袋の端の一方または両方を折り込むとすると、袋全体はさらに長くなる。

写真42はコレクションの中で最も長いものと、最も短いものであるが、料亭「丹厳洞」の端袋は全長37.6cm、折り込んで26.5cm、ホテル「鷗風亭」は全長36.0cm、折り込んで27.0cmである。「丹厳洞」は福井藩医が建てた草庵で、幕末には松平春嶽や橋本左内が訪れたという歴史を感じさせてくれる料亭である。また、「鷗風亭」は瀬戸内海の鞆の浦にたたずむリゾートホテルである。

また、短いものは「ポンパドール」が9.4cm、「神童ろ(わらじろ)」が9.0cm、「石亭」が7.8cmであるが、いずれも箸の先、半分ほどを包むようになっている。

駅弁用の割箸は弁当の大きさと関係しており、家庭や食堂にある割箸の長さが21cmであるのに対し、駅弁のものは75%が16.5cm、次いで18cmのものと普通のものより短い(『駅売弁当について』山崎きく子 1976)。割箸が小さいことから、それをいれる箸袋も小さなものが一般的になる。

次に、箸袋の幅であるが、これも写真43のように、料亭のものは広いものが多く、川床料理の「ふじや」が6.3cm、沖縄の「那覇」が5.9cmある。幅の狭いのは駅弁用のものに多いが大体2.5~2.9cmで2.5cmがほぼ限界ではないかと思っていたところ、写真44のように幅が1.8cmというものに出会ってしまった。「さんとも」の箸袋で、透けたようなパラフィン紙で作られている。中の箸も相当小ぶりであったと思われるが、「さんとも」だけでは、店が特定できず、謎の一品である。

(注) 平城宮跡から箸が大量にまとまって出土しているが、築造に携わった人たちの食事に用いられたものと考えられており、長さは13~17cmのものが16本、17~21cmのものが23本、21~26.5cmのものが15本あった(向井・橋本・長谷川『わが国における食事用の二本箸の起源と割箸について』)。

6 箸袋の形

『国民礼法精説 上巻』(川島次郎 昭和19)では、簡易な箸包を紹介している(写真45)。「紙を三つ折りにしたあと、上を折るものと下を折るものの二通りがあり、下を折るものは紙包を箸の鞘に見たてたもので小笠原家に伝わり、上を折るのは帽と見たてたもので伊勢家の式と言われている。大同小異であるが、折り方はいずれも左前になることを忌む」とある。

写真46が三つ折紙タイプの横書き箸袋の2例である。どちらも店名が横書きであるが、大きな違いがあるのにお気づきだろうか。ともに左折りであるが、これは写真45の下折になる。違いは店名が記されている位置である。「藤三旅館」は三つに折った一番上なのに対し、「大野屋」は一番下である。それぞれ店名が表になるように折ると、「藤三旅館」は右前に、「大野屋」は左前になる。私が持っている三つ折りの横書き箸袋の中で、「藤三旅館」方式はほぼ100%。つまり、現在でも左前を忌み、右前になるように礼法が守られているということである。この礼法も忘れられると、次第に「大野屋」方式が増えてくるかもしれないが、今のところ「大野屋」さんの箸袋は希少である。

『国民礼法精説 上巻』(川島次郎 昭和19(1944)年)では、「同じ箸包と称するものでも種々の形が伝わっている。何か理由があって各種の形が生まれたものであろうが未だその由来は詳らかでない。」とあり、箸包として民間に伝わるものを図示している(写真47)。

和紙で物を包む武家礼法による「折形(おりかた)」と呼ばれるもので、本来は贈答儀礼に使われたものであるが、こどもの「おりがみ」など生活の中にさまざまに伝わる中に、箸包として、現在もみられるものの例が写真48である。

「泉仙」は鉄鉢精進料理の店であるが、小笠原流の「神酒口右(みきのくちみぎ)」と呼ばれるもので、庶民の婚礼の際、御神酒(お神酒徳利)に挿して飾る神酒口として折られたものを箸包に使っている。

「松村」は、この「神酒口右」を略式にしたものである。

また、「長野国際会館」の水引がついているものは小笠原流の「昆布包草」の下を折ったものである。

「Reiyu」と「花屋」の折り方は、儀式用の厳格な包み方に比べれば、略式の平易な包み方になっているが、こうした本来の折形から派生したものを含めても、箸袋全体の中ではきわめて少数派である。折形は、近世になって盛んに折られ、人々の日常様々な心・気持ちを表現してきたが、時代の推移につれ、包装そのものが多様化し、折形の役割も減っているようである。

7 折紙タイプの箸袋の口にもいろいろある

一見すると袋タイプのように見えるが、あくまでも折紙タイプであるという箸袋が見られる(写真49)。袋タイプの口と同様、口の部分が斜めにカットされたり、斜めに折られたりしている。有色のラインによる縁取や、部分的な着色は、明らかに箸を挿入しやすくするために、口の部分が一見して判明するよう工夫がされているものと思われる。

8 材質

(1) 布

向井由紀子・橋本慶子の『箸』では、「平安時代の宮中の女官たちが自分の着物の端布で箸を入れる袋を作ったのが始まりといわれている。」とある。箸は個々の属人性が強く、布製のものが使用されるのは、それなりに理由があるが、さすがに飲食店などではお目にかかることはなく、繰り返しの使用が可能であるとしても、使用済みの箸を直接入れるのであれば、そのつど洗うことが必要になるという煩雑さがある。なお、江戸時代に女性が用いた筥迫(はこせこ)は、現代の七五三で目にするものであるが、この中に箸を差して持ち歩いたと解説する辞書もある。この筥迫は布製である。

(2) 紙

江戸時代、「箸紙」と呼ばれていたころの紙は「奉書」である。『八仙卓讌式記』(1761)では、「象牙の箸を白い箸紙に包み、中を朱紙で巻き、箸の先を銀で張って」膳にそえたことが書かれており、箸紙は奉書のような水分を吸いやすい白紙を用い(中略)、この箸紙は盃の縁をふいたり、口をふいたりして、ナプキンの役目までもたせるような使い方であった(向井・橋本『箸』)。『貞丈雑記』(伊勢貞丈 1763-84年)に「奉書紙は杉原を厚くすきたる物也」、「杉原という紙は、今のり入れと云ふ紙のあつき物也」とあり、また、『和漢三才図会』(寺島良安 1713年)には、「奉書は檀紙の属である。厚く皺はない。大小厚薄がある。」、『小笠原流折形と水引の結び方』(石井泰次郎 1921年)には、「上位には檀紙おもて、内奉書紙にて金銀水引細結、中位には奉書がさね金銀の紙を細くたちて下をとむる、其次には糊入紙がさね、紅紙は細くたちて下をとむるなり」とある。「檀紙」は楮を原料として作られたちりめん状のしわを有する高級和紙のことで、厚手で美しい白色が特徴であり、主として包装に用いられた。「奉書紙」は「檀紙」の皺のないもの、また「糊入紙」は、色を白く見せるため、米糊を加えて漉いた和紙のことで包装や祝儀袋などに用いられ、「杉原紙」は「糊入紙」の厚いものである。「杉原紙」は、中世武家社会において特権的に使用されたが、明治期に断絶している。

残されているものの中には、数は少ないが「パラフィン紙」を使ったものがある。繊維の隙間がパラフィンで充たされるため、透明度が高く、耐水性が高いことから食品や本の包装などに使われたが、やや高価であり、箸袋としても貴重である。太平洋戦争の前後は物資欠乏のために、紙も大変粗末なものとなり、昭和16(1941)年2月6日付け商工省告示第90号では、「ハトロン紙」の外袋が割箸を入れるものとして使われていたことがわかる。「ハトロン紙」は化学パルプを用いた茶色の丈夫な紙で包装や封筒に用いられた。

写真50の左がハトロン紙、右がパラフィン紙の箸袋である。こうして比べてみると、やはりパラフィン紙の透き通った感じが独特である。左が伊豆大島「三原館」、右が潮来「福彌旅館」のものである。ともに昭和の初めころのもので、民謡の「大島節」と「潮来音頭」の詞の一節が書かれている。

戦後になり、紙質も向上し、箸袋も多様なものになっていくが、そうした中で一時見られたのが、「電球包み紙」を素材とするものである(写真51)。

「電球包み紙」は正式名称ではなく、もとはブリキに段をつけるロールにボール紙を通したもので、戦前から日本で作られていた。一枚の紙を山型のジグザグに縮ませただけで、ほとんど弾力性はなく、押さえれば、ぺしゃんこになってしまうものであるが、箸を保護するために採用されたものと思われる。

最近の紙製の箸袋には、紙識別マークが印刷されている。紙識別マークは、「国の再生資源の利用の促進に関する法律」が、平成12(2000)年6月7日に「資源の有効な利用の促進に関する法律」に大幅改正され、「特定包装容器の表示の標準となるべき事項を定める財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省の省令」が平成13(2001)年4月1日に施行されたことで、紙製容器包装への識別表示が義務化された。罰則の適用が平成15(2003)年3月末まで猶予されたことで、2001年当時の箸袋には紙識別マーク入りの箸袋は一つも見かけないが、2005年頃のものになると過半のものに紙識別マークが入り、急速に普及したことがわかる。このマークは「指定表示製品」である紙箱、紙袋、包装紙、紙カップなどの容器包装に表示されるもので、識別マークの目的は、消費者がごみを出すときの分別を容易にし、市町村の分別収集を促進することにある。ただ、実際に箸袋のような小さいものが一般家庭で分別収集されているかとなると、いささか疑問がないわけではないが、そうした状況を改善するためのマークでもあり、また、箸袋を作成した店のリサイクルに対する前向きな企業姿勢をアピールする宣伝効果もあり、箸袋に印刷されることが一般的になっている(写真52)。

(3) 経木(きょうぎ)

経木は、かつて駅弁の折箱に使われるなど多用途に使用されたが、箸袋も経木で作られたという記録がある。

明治43年の特許局審決録に、実用新案の登録申立として「経木の薄片を以て辻占を記したる小紙片を捲込み之を文結となし尚ほ此結目に小楊枝を挿入したるものを経木製の袋上に固く貼付したる箸袋の構造にして・・(中略)然るに此箸袋は(中略)当時既に幾十万という飲食客の知る所となれるものなり」というものがあり、経木という木製の袋が登場するが、これも箸袋と称され、多くの人口に膾炙していたというのである。

この経木製の箸袋がどのような形状をなしていたのか調べたが、とんとわからない。経木のことならあらゆるものを網羅したという田中信清の『経木』(1980ものと人間の文化史37)にも箸袋のことは出てこない。ただ、同書によれば、「経木紙」というものがあり、厚さ0.036mmないし0.045mm程度にごく薄くついた経木を、ロール紙か美濃紙に貼ったものとの説明がある。当時のロール紙や美濃紙の厚さはわからないが、現在の美濃紙の厚さは0.1mm弱といわれる。経木紙2枚を張り付けたとしても十分に薄く、こうした薄いものならば紙と同じように加工が可能であり、実際に存在していたと考えてもおかしくない。経木というと昔の食品包装あるいはマッチの付木やマッチ箱が連想されるが、器用な日本人はごく薄い木の板を紙のように作ることが出来たのであろう。

また、同書には、上記審決録と同年の明治43(1910)年、前橋市において、一府一四県の連合共進会が開催され、東京芝区の小山善太郎製造の経木紙製封筒、巻紙、名刺などが出品されたことものっている。封筒が出来たならば、経木製の箸袋も当然製造可能であったと考えられる。

また、大正2年の『農家副業全書』の経木工業のところには、「経木にいろいろの趣向を凝らして(中略)造花、封筒、箸差等を造り」とあり、箸袋と形状的にも似ている箸差が作られたことが知れる。

(4) 非木材紙

21世紀に入ったころから、非木材紙を使用していると表示する紙袋(写真53)が増えてくる。

写真の例以外にも、例えば、「この紙は21世紀の紙『ツリーフリーペーパー』(非木材紙)です。この紙には蛍光物質、PCB等は含まれていません。」(金具屋)、「この箸袋は環境にやさしい非木材紙を使用しています。地球温暖化防止と森林保護に役立ち、水質の浄化でも注目されています。」(チムニー)、「この箸袋は、サトウキビの搾りカス(バガス)を利用した“非木材紙”を利用しています。売上げの一部は、森林保護活動や植林を推進する団体に寄付されます。」(グルメドール)のような例がある。

非木材紙は、竹やわら、サトウキビなど針葉樹および広葉樹以外の植物繊維を原料としてつくられている。非木材紙を利用することは、森林の過剰伐採の軽減や未利用資源の有効活用につながる。

写真にある「TREE FREEマーク」は、非木材パルプを重量比で10%以上使用している紙・紙製品等につけられる。

(5) プラスティック(合成樹脂)

市販の箸袋のみならず、店名入りのプラスティック製箸袋も近年多く見られるようになった。写真54がその例である。紙識別マークと同様に、「国の再生資源の利用の促進に関する法律」が、平成12(2000)年6月7日に「資源の有効な利用の促進に関する法律」に大幅改正され、「特定包装容器の表示の標準となるべき事項を定める財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省の省令」が平成13(2001)年4月1日に施行されたことで、プラスティック製容器包装への識別表示が義務化された。大量生産ができ、安価で、リサイクルも可能なことに加え、「完封箸」の素材としても使われ、密封して衛生的とメリットは多くあるのだが、プラスティック減量の流れの中で、今後どうなっていくのだろうか。

9 祝箸と箸袋

古くから祝には「祝用の箸」が用いられた。正月用の祝箸がその代表例である。「祝」「寿」「福」などの字を書いた紙の箸袋に、両端を削った柳箸をいれ、紅白か金銀の水引がかかっている。水引がかけられることで儀式的性格が強調されている。

新年の祝箸は使用後捨てられるが、これは穢れからであり、穢れを忌む思想は日本人の清潔感の底流となっている(注1)。

祝箸には上方式(関西)と江戸式(関東)とがあって、水引の下に字があるものが関西式、水引の上に文字があるものは関東式である。また、日常の食事箸と違う形の両細箸は、両端を使う為に削ったものではなく、中ほどが 太いことに意味のある「はらみ箸」(注1)からきたものである。すなわち五穀豊穣と子孫繁栄を祈ったスタイルで、稲穂がはらんだ形、また妊婦の体型を表したもの」である(注2)。

この、柳箸あるいは両細箸には、箸袋ではなく、真ん中を小さな巻紙で留めてあるものがあるが、「箸留」と呼ばれ、ちぎることなく、箸を抜いて使うものである。

写真55は結婚式や結納などの場における祝箸用の箸袋である。

「割烹三よし」の箸袋は紅白に色分けされているが、これは婚礼用の包紙として紅白各一枚を用いた名残であろうか。その意味について額田厳は『包み』の中で、「紅白の紙を使うのは派手にするため、二枚の紙を使うのはていねいするため」と説いている。

10 水引付き箸袋

ところで、この祝箸用の箸袋と似ているが、婚儀などの儀礼の際に使われたものではなくて、普段使いと思われる箸袋が昭和20年代から30年代にかけて登場した。それが写真56、写真58である。袋タイプ、折紙タイプの両方にみられる。昭和40~50年代になっても数こそ減ったものの、依然として見られる(写真57)。

熨斗紙のように紙に水引が印刷されているが、熨斗紙とは異なり、略式に「のし」と記したいわゆる書熨斗も含め熨斗は印刷されていない。水引は蝶結び(花結び)と結び切りの2通りがある。蝶結びは何度でも繰り返してほしいという想いを込めて使われ、結び切りはかたく結ばれ離れないように、繰り返さないようにという想いを込めて使われると一般に解説される。結婚祝いには結び切りが使われることから、残された箸袋にも結び切りのものが多いようである。婚礼に源を発して、御祝の宴会などの際にもこうした箸袋が使用され、広まったものと思われる。

こうした水引付きの箸袋は、昭和20~30年代には全国的に見られたが、昭和40~50年代になるとほとんど見かけなくなり、一部、九州地域のそれもなぜか駅弁に使用されているが、その理由は不明である。

(注1) 橋本・向井『箸の文化』1990

(注2) 太箸とも。雑煮箸である。(武田酔払『俳諧月令筌』1904)

(注3) 中山ハルノ「箸の今昔」1972

11 外国の箸袋

中国箸とわが国の箸とを比較すると、中国箸の方が、長く、先端はあまり尖らず、長さに比し丸味の径が小さい事が特長とされる(注1)。このため、中国のレストランなどで出される箸袋は日本の箸袋より長いものが一般的である。

中国の箸の先端が丸く、持つところが四角なのは、中国に古くからある「天円地方」思想からきており、また、中国の箸の長さは標準が7寸6分(約25.3cm)である(注2)。第2章1で述べたように、21cmの箸が多数を占める日本に比べ、かなり長い。昭和初期のころの中国を紹介する本では、人々は1尺2寸(約36.3cm)の箸を用いており、それは大きいテーブルの上に出された料理にまで手を届かせるよう自然に長く作られていると説明されている(注3)。

写真59は、左から中国「桂林市旅游車船公司」、香港「珍寶海鮮舫」、台湾「新天地海産餐庁」、韓国「大長今」、タイ「モンティエンホテル」の箸袋であるが、いずれもかなり長く、タイを除けば、かつては漢字圏であり、箸袋にも中国の影響が及んでいるのかもしれない。 日本国内の中華料理によくみられる装飾デザインともいえる「雷紋」、「双喜紋」、「鳳凰」などは、中国の箸袋にはないようである。『安東商工案内』(安東商工会議所 昭和4(1929)年)によれば、中国の安東県(現在の遼寧省東港市)には6軒の割箸・薄板・折箱の卸・小売りを業とする店が名簿に載っており、中国の東北部いわゆる満州と呼ばれる地域では、日本人商店などで割箸が用いられていたたことがわかる。また、『新竹市商工人名録』(新竹市 昭和13(1938)年)には、台湾の新竹市に割箸を製造する業者が1軒載っており、台湾においても割箸が用いられていたことがわかる。

朝鮮の箸は細く、金属製のものが一般的であるが、やはり箸、箸袋とも日本より長いものが一般的のようである。また、朝鮮には匙と箸を入れる「匙箸袋」があり、当然幅の広いものとなっている。匙でご飯と汁物を、箸でおかずを使い分け、匙と箸は切り離せない物である。表に瑞兆を、裏に「富貴多男、子孫昌盛」の文字を刺繍した匙箸袋をペアで贈るそうである(注4)。

また、『朝鮮に於ける家庭工業調査』(京城商工会議所 昭和12(1937)年)によれば、朝鮮の都市の中でも平安北道新義州府(現在の新義州市)では、折箱や割箸の製造が家庭内工業として盛んであり、日本の割箸などが朝鮮に伝わっていることがわかる。

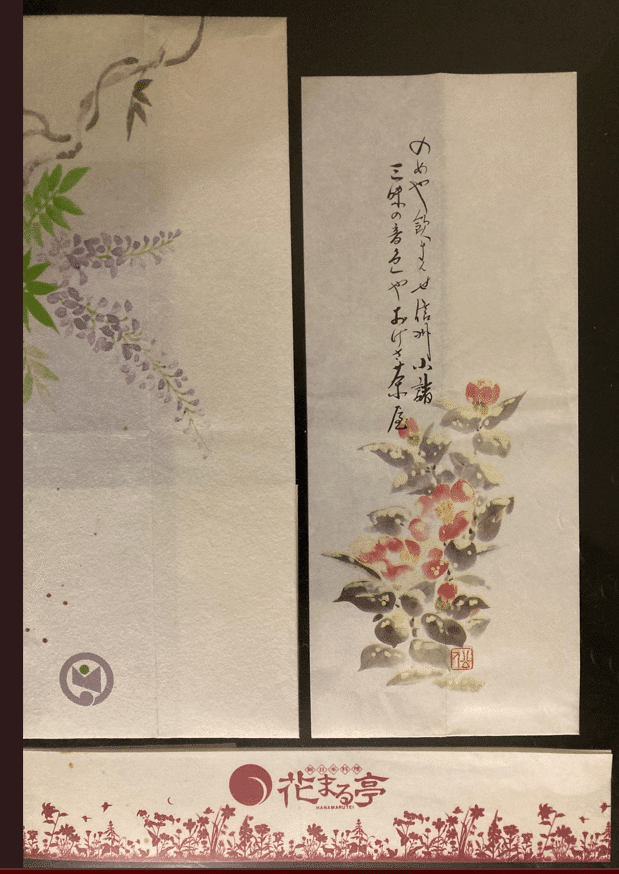

写真60は四季の花を描く日本の箸袋の例である。包む文化は中国などにもあるが、その包む物の意匠には様々な工夫を凝らすのはいかにも日本らしい。ここでは紙面一杯に花の絵が描かれ、店名などは控えめである。ちなみに、左上が和倉温泉「加賀屋」、右上が小諸市の日本料理「おけさ茶屋」である。

(注1) 中山ハルノ「箸の今昔」1972

(注2) 互連網『筷子背后的中国文化』

(注3) 『問題の志那?』後藤朔太郎 昭和8(1933)年

(注4) 橋本・向井『箸の文化』

第4章 箸は横に置くのに、縦書きの箸袋があるのは?

/縁に沿ってるラインは何?

1 箸は本来横置きだった

現在、中国の箸は縦に置くのが普通である(写真62)。箸袋も縦置きである。箸は中国から伝来したというのが定説になっているが、それならば、日本でも最初は縦に箸がおかれるのが自然で、その後横向きに変ったことになる。

ここで、第1回3の『唐墓壁画《野宴図》』(写真6)をご覧いただきたい。ここでは、箸が横に置かれている。これと似た絵が敦煌莫高窟(474窟)の壁画「宴飲図」(写真63)にもある。

唐代後期のものとされるが、細長くて大きな卓を前にして男女9名が向かい合って長椅子に腰かけている。各人の前にはそれぞれ1組の箸と匙がおかれているが、ともに横置きである。つまり、中国では古くは箸が横に置かれていたことがわかる。

次に写真64は、宋の徽宗(1082-1135)による「文会図」である。文会とは文士が酒を飲んで詩を作ったり、学を競い合う集まりのことである。宋代に入り点茶(注)が盛んになり、その様子が描かれているが、この時代には既に箸は縦置きになっていることがわかる。

宋王朝は、新しい支配層である地主・官僚などの士大夫階級を中心に、学問・思想・文学・芸術などで、形式美にとらわれない文化が発達し、都市の経済的発展により登場してきた新興の庶民階級にも波及し、文芸や工芸の分野で新たに庶民文化が栄えた。また、戦争が相次ぐ社会情勢の中で、諸民族の文化交流が促進され、とりわけ、北方民族の台頭により陸上による交通が阻害されたため、海上を通じて西アジア、東南アジアとの交易が南海を経由して急速に発展した。宋元時代の中国の世界海洋商業貿易センターといわれる福建省の泉州などではアラブや西洋の海外文化の受け入れにも積極的であり、こうしたことを背景に日常生活の習慣も大きく変化したことが考えられる。

(注) 点茶とは、すりつぶした茶末を直接茶碗に入れ、沸騰した湯を注ぎ、茶筅を用い茶碗の中で攪拌すること。

2 箸袋は基本的に縦書き?

日本は、中国と異なり、古くから一貫して箸は横置きであり、箸袋に入れても横向きに置かれるのが普通である。

ここで疑問になるのが、横に置かれる箸袋に書かれる文の書き方である。現在、箸袋に書かれている文字は縦書き、横書きどちらもあるが、写真25の旅籠「麻吉」の箸袋、あるいは箸袋趣味の会のホームページを見ると明治から昭和初期にかけての古い箸袋は、文字は縦方向に書かれているのが普通である。仲島忠次郎の『箸袋の旅』(1959年)にも、「稀ではあるが横にした箸袋がある。」とあり、戦後登場した横書きの箸袋が珍しかったことが知れる。

日本語は、中国語、朝鮮語とともに、漢字を使用し、本来縦書きで右から左へ行を進めていた(右縦書き)。しかし、近代以降はいずれの国でも横書きとの併用が行われ、日本では戦前まで縦書きと右横書きが主流であったが、右横書きで書くという統一的な決まりがあったわけではなく、戦前にも現代のように左から右に書く左横書きで書かれたものもあり、混在していた。

鉄道の駅名を右横書きから左横書きに統一しようとしたが、時の大臣が国民の習慣に反するとの理由で左横書き禁止令を出して社会的にも問題になったのは昭和2年のことであるが、当時、文部省の算術教科書や簿記などは既に左横書きになっており、実際便利なように運用されていた。

それにもかかわらず、戦前の箸袋が縦書きで統一されていたのはなぜか?進物用の包に御礼・寸志・お歳暮などと書く場合、私たちは何ら疑問を持たずに縦書きで書いているが、それは、そうした慣行が、作法と言われるまでに長い時間を通して国民にしみ込み、生半可なことでは変わらないためと思われる。

そもそも、なぜ縦書きなのかという点については色々な説があるようだが、私には古代中国において竹簡・木簡に文字を書くときに縦書が書きやすかったという説が一番わかりやすい。漢字固有の書き方に由来するというのもあるが、現代中国語(簡体字)は横書きに変えられており、漢字自体も左から右へと横に書かれるものが多くて左横書きでも少しも不便ではない。箸袋も箸を包む形状からして、包みの上に文字を記すとなれば、竹簡同様に縦書きが書きやすいということになり、それが定着したのであろう。

昭和17年に文部省の国語審議会から左横書きを求める答申が出されたが採用されず、結局戦後になって欧米にならい左横書きが圧倒的になる。これに伴い、箸袋も左横書きが一気に増え、徹底しているというか、店名を右横書きしているものは全く見られないといってよい。戦前は縦書きが主流、戦後は左横書きと縦書きが半々な状態である。

収集した中で唯一、見つけた例外が写真65である。2012 年のものであるが、店名以外は左横書きであり、どうして店名の部分だけ右横書きなのか。この旅館のホームページを調べたところ、この書は、「千曲館」と深いつながりがあった歌人の會津八一が昭和24年に揮毫した旅館の扁額からそのまま採ったものであった。扁額は右横書きが普通であり、その字を借りて左横書きに変えるのは、さすがに出来なかったのであろう。箸袋にその経緯は一切書いてないが、一寸した疑問から店の歴史に触れることができ、捨てがたい箸袋になった。

3 折紙タイプの箸袋にあるライン

折紙タイプの箸袋の左縁に沿ってラインが書かれているものがあるが、その例が写真66である。

明治期の箸袋にこのようなラインがあるかどうかは不明であるが、写真66は大正期から昭和初期のものと推測される。折紙タイプのものには、こうした縁取りラインがないものも多いが、縁取りラインがあるものは、この左側の縁に沿って赤や褐色の縁を付けるやり方がほぼ一貫している。

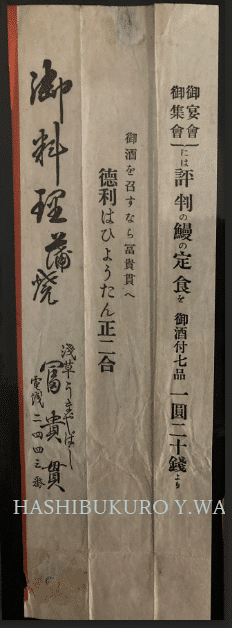

一番左の浅草駒形「冨貴貫」は、大正12年創業のうなぎ店で盛業時には敷地内に8棟の建物が存在したという。東京空襲で壊滅したが、規模を縮小し再開、昭和30年に廃業した。

ここに記されている電話番号をみると、浅草局2443番ということで市内局番が付されていない。市内局番が付されるのは関東大震災の復興後であり、昭和3年の電話番号簿(注1)から確認することが出来るので、この箸袋は大正から昭和初年のものと推測される。

ちなみに、大正時代の1円は米の値段をもとに換算すれば、約1,500円程度、給料をもとにすれば約4,000円ということであるが、それで換算すると、ここに書かれている「鰻定食お酒付1円20銭」は1,800~4,800円ということになる。

新橋カラス亭は明治40年創業。そこの料理長が、昭和6年に赤坂山王下に「洋食 赤坂からす亭」を開業し、平成12年に麹町に移転し、現在に至っている。

(注1)『東京電話番号簿 昭和2年10月1日現在/東京中央電話局/昭和3』

4 袋タイプの箸袋にあるライン

(1) 単線ライン

袋タイプについても、大正期のものの中に左縁にラインがあるものが存在する。仲島忠次郎『はしぶくろの旅』(1959年)では、「戦後になって左端を、紅か褐色の細線で染めたのが多くなった」と述べているが、折り紙と袋の両タイプとも、大正期にはこうしたものが登場している(写真67)。

ラインの色は紅か褐色、たまに緑色などのものもあるが、黒色のものはほぼない。前掲の書には「法事用のものに、縁へ黒線を用いたのがあるが、『望仙閣』のはその唯一のものである。」とあり、法事用の箸袋自体が珍しく、私は黒色のラインは目にしたことがない。

(2) 差入口の登場

袋タイプの箸袋は写真67のように、箸を包むのではなくて箸を差し入れることになる。このため、袋を入れやすいように、袋の上部の表か裏に三角形の切り込みをし、差入口を作ったものが、既に大正期に現れている。

写真68は東京本郷の蕎麦屋「尾張屋」の袋タイプの箸袋を開いたものである。電話番号に市内局番が付されておらず、関東大震災以前のものであることがわかるが、袋の裏側上部に斜めの切り込みがあり、差入口であることがわかる。今は袋の表側に差入口を設けるのが一般的で、裏に差入口を設けているものはほとんど無いといってよいが、初期にはいろいろと試みられたのであろう。

次に、写真69を見れば、電話番号から同様に関東大震災以前のものであり、袋の表に差入口が作られ、さらに左側の縁に沿って褐色のラインが引かれている。これは、現在にも一般的に見られるスタイルであり、大正期に早くも登場していたことが知れる。

このスタイルは戦後も全国的に使われ、袋タイプの一般的なものとなる。斜めに切り込まれたラインの角度については、45度くらいのものが多い。ただ定まってはおらず、また、袋の上辺から下方へどのくらいの処から切り込みを入れるかについても1~3cmと区々である。ラインは左辺から右上の隅に引かれるのが普通であるが、きわめて稀に右辺から左上の隅に向かって描かれる、まさにルール破りとでもいうものもある。

さらに写真70を見ていただくと、いずれも奈良県という箸製作の本場の例であるが、斜めのラインが、紙の縁とは関係なく装飾的に描かれているものがある。昭和31年のものであるが、これを見る限りラインを描くことについては、差入口をわかりやすくするための目印というより、こうしたラインそのものを形式的に描いているように見える。このことについては、また、後ほど触れたい。

(3) 複線ライン(子持ち罫)

写真69の様に箸袋の縁に沿ったラインは長らく単線であったが、昭和40年代頃からラインが二重の複線であるものが登場し、とりわけ東日本で一般的なものになる(写真71)。

ちなみに、この太い線に細い線を並行して添えたものを「子持ち罫(けい)」と呼ぶことを日本広報協会の広報用語集で始めて知った。太い線が親で細い線が子どもということのようである。

写真71にはいずれも官公庁に縁のあるのものを集めてある。「三会亭」を除き、他はすべて既に廃業となっている。「大久保食堂」は旧人事院ビルの地下にあったもので、1980年代当時、誰が呼んだのか「人民食堂」と呼ばれていた。この旧人事院ビルは戦前には内務省があったところで、空襲にも耐えられるような厚い壁が自慢であったと聞いたが、そんな地下の一角にあり、駅構内にもあってもおかしくないような、お世辞にも綺麗とは言えないたたずまいであった。安いことが売りで昼時は大変込んでいたが、重厚なビルの地下に人民食堂とは面白い取り合わせであった。隣の農林省(当時)の地下にあった「和幸」をはじめとする食堂街(?)は、農産物がふんだんにあり美味しいという噂で人気のスポットであった。箱根「渓山荘」や「長野県職員センター」などは公務員の保養施設であり、民間企業同様多くの官公庁が福利施設として保有していたが、維持管理が大変ということで行政改革の対象にもなり、いつしか希少になってしまった。

ここで写真72をご覧いただきたい。

小笠原流の包み方を紹介する『小笠原流包結のしるべ』(花月庵鶴友 昭和6(1931)年)にある儀式用の箸包の絵図である。杉箸包で、正月の重箱に添えたり、その他杉箸を用いる時には必ずこの折り方をすると記されている。杉箸は、江戸時代に樽を作る時に出る廃材から箸が作られ、よい香りを放ち、材質が柔らかいので器にやさしく当たるのが特色であり、檜より多く使われている(注1)。後に出てくる割箸も多くが杉材である。

この箸包みの完成前の絵図が写真73で、箸包みは折紙タイプであることがわかる。写真69や写真71の箸袋は袋タイプ。決して同じではないが、一見してよく似ている。

この杉箸包みの図を見ていて、袋タイプの箸袋に特徴的なラインは、紙を折り重ねた際の重なる部分を平面的に表現したものではないかと思いついた。袋状の箸袋に差入口を新たに設けるにあたり、それまであった折紙タイプの外形に似せて、縁取りのラインを描いたものではないか。前述の写真70のような装飾的なラインが存在するのも、こうした特徴的なラインを描くことが大事であり、その由来は杉箸包のデザインにあるというのが私の考えである

写真69や写真71のような箸袋は割箸の袋に多く見かけるが、割箸はほとんどが杉箸である。箸包みに掛けることとされていた水引が箸袋にも反映され、デザイン的に描かれたことがあったが、それは一時的なことで、現在は既にほぼ消えており、斜めに切り込みが入ったデザインだけは現在も永らえて生きている。

写真 72の箸包は、三つ折りで、右前となっている。「折り方はいずれも左前になることを忌む」ルール(注2)に従っている(注3)。出来上がった箸包は表から見て左側に紙の端が重なり、そこから開けることになるが、折り方次第ではここに段差が見えることもある。

これに似たものに、現在よく使われるのし袋がある。これはまさしく折形の伝統を継いでいるものだが、白い奉書紙で折られた包の左縁には、赤または黒の縁取りの線が付けられている。この縁取りがある側から開けることになる。袋タイプの箸袋は、折紙タイプのものと異なり、縁取りの側から開けることはできないが、縁取りラインがあることで、箸の出し入れがたやすくやすくなることは否定できない。

こうした中で、伝統的なラインを尊重するよりは、箸の出し入れをし易くすることを重視したと思われる箸袋も存在しており、写真74や写真75の様に差入口だけラインで強調したものが昭和の初めから存在している。箸包の伝統的な流れの中で、明治以降、箸袋に記される言葉やデザインは、より自由なものへ変化し、バラエティーに富んだものとなっているが、その背景として、箸袋に対する制作者(店主)の心配りや個性といったものがより大きく投影されるようになったのを感じると言ったら、やや大げさであろうか。

(注1) 向井・橋本『箸』

(注2) 日本に「左上右下」のしきたりが中国の唐から入ってきたのは飛鳥時代で、服装などについても庶民に右襟を命ずる決まりなどが出されている。

(注3) 中国では「唐」の時代『国民礼法精説 上巻』(川島次郎 昭和19(1944)年)

第5章 箸袋と楊枝

1 楊枝

第1回の5「箸包の誕生」のところで述べたように、元禄9(1696)年刊行の『茶湯献立指南』巻2の「御成式正献立 御本膳」には、「御箸紙ニ包 脇ニ楊枝紙ニ包」とある(写真8再掲)。

この楊枝は、歯ブラシの前身のような丈の長い房楊枝というよりは、歯間に挟まったものを取ったり食物を刺したりする今の楊枝につながる爪楊枝(妻楊枝)或いは小楊枝であると思われる。樋畑雪湖の『江戸の楊枝店』(『江戸時代文化』1927-02)によれば、江戸堀江町に猿屋という有名な妻楊枝の店が享保の頃には一家を成していたとあり、江戸時代中期には爪楊枝(小楊枝)が社会に大きく広まっていたことが知れる。

この爪楊枝(小楊枝)がいつから箸袋の中に入れられるようになったのか。江戸時代の料理本には箸と楊枝をともに包むと記されているものがあり、楊枝を箸と同封するのは結構時代が遡るようである。『茶湯献立指南』(巻2、元禄9(1696)年刊)をみると、各献立には必ずお茶と茶菓子が付いており、楊枝はこの茶菓子用であり、現在の弁当などについている楊枝とは少し役割が違っていた。『女子書翰文』(香蘭女史 明治41年)には、蒸菓子を食べる作法として、「箸或いは楊枝で菓子を菓子器より紙の上に取り、指頭で菓子を二つに割り食べる」とあり、取り箸のような役割を果していたことがわかる。楊枝は古くから歯を清潔にする用具として用いられ、駅弁に付く楊枝も食後に歯をきれいにするためであったが、最近では歯の病気を予防するものとしても作られている。

2 爪楊枝(小楊枝)が箸袋に封入された理由

それは、食事の際に使用するに便利であっただけではなく、衛生的であると考えられたことが大きい。新しい千円札の肖像として用いられる北里柴三郎は「小楊枝の多くは之等黴菌製造所とも云うべき貧民長屋の病者の手先で削られるのであるから、思へば実に危険千万である。故に小楊枝は必ず消毒の上使用するがいい」(『日本警察新聞』1915-08)と説いており、伝染病予防などの為に料理店や旅館等でも安全な箸や小楊枝を出すことが客を待遇する道として奨励している(北里柴三郎『伝染病予防撲滅法』明治44年)。

当時、箸を袋に入れ封じ、「衛生箸」と称していたが、それだけでは不十分ということを北里は指摘しており、度重なる疫病の流行により衛生思想が高まっていた社会情勢を背景に、この頃から蒸気などによる消毒をしたうえで封入することが始まった。

写真76は、東京銀座数寄屋橋の「寿司栄」の箸袋とそこに入っていた楊枝で、大正期のものである。

袋タイプの箸袋で、大きさからみて割箸が入っていたものと思われる。楊枝がそのままこの箸袋の中にあったが、長さ6cmと現在のものと変わらず、形は平べったく、断面は長方形で先端が細くなっている。

仲島忠次郎『はしぶくろの旅』(『観光お国めぐり1』国土地理教会 1959)に「戦前は割箸の割目に、爪楊枝を挟んだものがあったが、近頃はそんなものは稀でしかない。」とあるが、こうした断面が四角くて平べったい楊枝であれば、今の丸いものと異なり、割箸に挟むことも容易であったと思われる。

現物は確認していないが、大正期より前の明治後期には、割箸の普及とともに袋タイプの箸袋が登場し、中に楊枝を入れることも行われたと考えられる。

写真77は、電話番号の市内局番がまだ数字になっていないことから、昭和22年以前の箸袋と思われる。これを見ると、平たい形状であることがわかる。「萩乃家」は明治24年、京都駅開業とともに駅弁屋として開業し、現在もある店である。「緘」という封印が朱く押されており、封緘されていたことがわかるが、戦前に盛行した消毒に関することは何も記されていない。

昭和16(1941)年2月6日付け商工省告示第90号では割箸及び爪楊枝の販売価格を指定しているが、そこでは杉製裸割箸、機械製裸割箸、袋入割箸に区分しており、袋入割箸については、「ロール紙の小袋、爪楊枝附」とあり、紙袋に割箸と楊枝が入っていたことが知れる。この「爪楊枝」は、「妻楊枝」とも書くが、同じ昭和16年の『広島商工人名録』には「消毒箸妻楊枝印入調進 宮島産物 卸問屋 森光商店」と記されている。安芸の宮島で参詣人めあての土産物として妻楊枝が作られ始めたのは、飯杓子より古い天正年間に遡るとのこと(注)。

なお、この『はしぶくろの旅』には、戦後、楊枝は箸袋から出して、独立した小袋に入れるようになったとあり、店名のみが印刷された小袋に入った楊枝は、今も多く目にすることが出来る。楊枝小袋は箸袋に比べて小さく、メッセージを書くのには適さないが、QRコードなら、十分に印刷可能である。実際には見ていないが、QRコード印刷の楊枝小袋というものが出来れば、コレクターの目に留まるようになるかもしれない。

別の小袋に入り、箸袋と別々になった楊枝であるが、完封箸(第1章4参照)の登場で密封性が高まると、楊枝は再び箸袋の中に入るようになる。現在コンビニなどで使われているものは、この手のものが主流である。

しかし、変化は激しい。こうした完封箸の中に、最近、「環境に配慮し、つまようじを省きました。」というものも登場しており、箸と楊枝は再び別れるものが出てきたのである。付いたり離れたりと、まるで男女の仲のようである。

(注)『経済風土記 中国の巻』(大阪毎日新聞 昭和7(1932

年)

第6章 多様なメッセージ

たかが、紙袋なのだが、一つひとつの箸袋を手に取り、それを目にしていくと、そこには多種多様なメッセージがあることに気がつく。「店名」や「店の場所」などは、箸袋に記されている事項の基本中の基本ともいえるが、順次見ていきたい。

メッセージ1 店のあいさつ

旅館や料亭の女将などが部屋に出向き歓迎の挨拶をするのは、日本特有のおもてなしなのかもしれないが、最近は省略されることも珍しくなく、ドライというかビジネスライクな風潮が強まる中で、そこを補っているのが箸袋に記されたあいさつである。客が着席すれば料理に先立ち、出されるという点であいさつを伝えるものとしてもふさわしく、たとえ決まり文句であってもその店の歓迎する気持ちが伝わってくる。

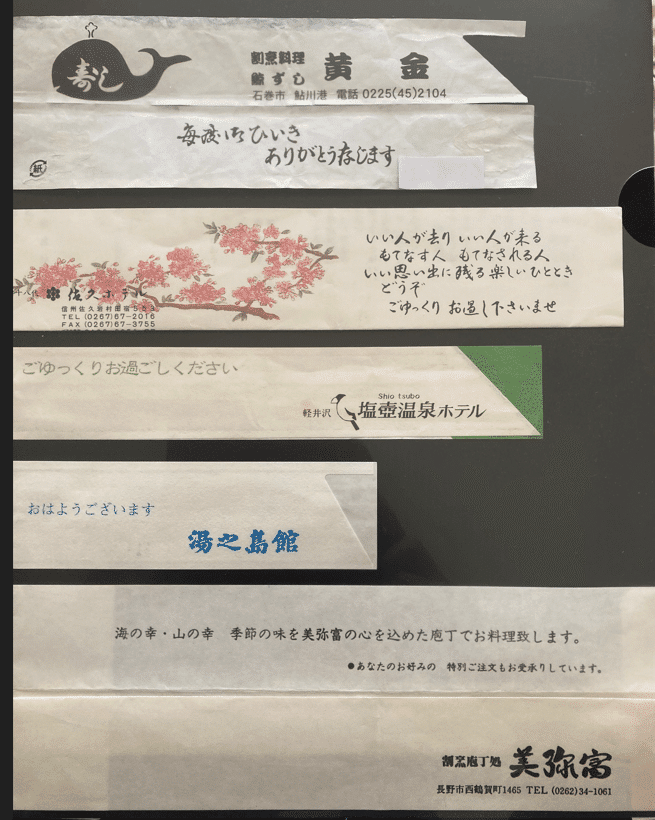

写真78にあるように、客を迎える側のあいさつの言葉は、一様ではない。「毎度御ひいきありがとう存じます。」(黄金)、「いい人が去りいい人が来る もてなす人 もてなされる人 いい思い出に残る楽しいひととき どうぞ ごゆっくりお過し下さいませ」(佐久ホテル)、「ごゆっくりお過ごしください」(塩壺温泉ホテル)、「おはようございます」(湯之島館)、「海の幸・山の幸 季節の味を美弥富の心を込めた庖丁丁お料理致します」(割烹美弥富)

写真以外にも、「おつかれさま ごゆっくりおくつろぎ下さい」(近鉄レストラン)、「ようこそおこし下さいました 亀久をよろしくお願い致します」(魚料理 亀久食堂)、「お気に召しますように」(だいこん亭)、「毎度有難うございます 帰宅待つ家路へ愛のにぎり寿司」(廣壽司本店)、「とんでるオヤジに もえてる若い衆 えいよう満点 鮨食いねえ。」(巴鮨)、「心をこめてお造りしました。COOKING IS HEART AND LOVE」(やなぎ)「亦どうぞお出かけ下さい」(女鳥羽そば)など工夫を凝らした心温まる言葉もあり、そんな言葉に出会うと楽しくなる。

写真79は、左が津「光悦」の「いただきます」、右が広島「酔心本店」の「どうぞ」、まるで掛け合いをしているような挨拶になっている。

メッセージ2 店名(屋号)や会社名(商号)

市販の箸袋を除き、ほとんどの箸袋には店名(屋号)や会社名(商号)などが記されている。中には、店名だけでそのほかは何も記されていないものもあり、外国の箸袋などはそういうものが多いが、日本の箸袋のほとんどはそれでは済まず、様々なものが記されている。

一般的なものが、店名・会社名に加え、飲食・宿泊業の内容を細かく表した「ホテル」「旅館」「民宿」「レストラン」「割烹」「食堂」「喫茶」「居酒屋」などというものである。こうした表記により、サービスや事業等の内容が客に分かりやすくなっている。

屋号は商家などの家の称号である。屋号の中で創業者の名前が屋号となっているもののいくつかの例が写真80である。

日本料理の老舗「なだ万」の屋号は灘屋萬助の名前に由来しており、創業は天保元(1830)年である。屋号「つきじ治作」は初代料理長兼店主の本多次作が昭和6(1931)年に創業。長崎料理の「吉宗(よっそう)」は慶応2(1866)年に吉田宗吉により長崎で創業されている。稲庭うどんの「佐藤養助」は家長が代々襲名する名乗りを屋号にしている例である。現在の当主は8代目、創業万延元(1860)年である。「ほていや仁太夫」は私の母方の祖母の実家であるが、豪雪の地、飯山の旅籠屋として創業したのが元禄7(1694)年である。

この店名・会社名などが表記されることで、箸袋一つひとつが違うものになり、コレクションの対象にもなるし、箸袋の名前を見てその時のことをいろいろ思い出したりもできる。こうした表記がなければ、市販の箸袋と同じくどれも同じようなもので、まことに味気なく、家に持ち帰ろうなどという気持ちは起こらない。

メッセージ3 家紋などのしるしやロゴマークを表記して、認識しやすくしている

店名・会社名に加え表記されているものとして、日本固有の紋章である「家紋」、最近の企業に多い「ロゴマーク」などをつけている箸袋はきわめて多い。こうしたものをつけるのは、目印・しるしであり、名前だけよりも認識しやすくなる。店舗の看板等に表示されるのが普通であるが、箸袋の場合も、店名などとセットでこうした紋章が表記されているものが多い。

その1 家紋

家紋は5,000種以上あるといわれているが、もと衣服・輿車の装飾・旗や幕の旗じるしに起源を有し、その目的はそれを着けているものが誰であるのか遠くからでも容易に識別できるようにすることにあったと言われる(注1)。後世に至って肩衣や羽織などの衣服につけられるようになったが、名字や公家の家名を表すものとして古くから使われ、門閥階級が重んじられた時代には名誉の象徴として賜ることもあり、公家武家、庶民に至るまで行われた。権門勢家の紋章をあたかも自家の紋章のように用いるものものもあったので、天正19(1591)年には秀吉が菊桐紋の使用を禁止したが、徳川氏の時代には享保年間に初めて葵紋の禁令が出されるまでは、商店の暖簾や薬品の商標、袋物などにも濫用されることがあったという(注1)。

江戸時代には暖簾や袋物などにまで使われていた家紋が、何時ごろから箸袋に登場したのかは定かではないが、明治期の駅弁の箸袋には既に多く見られる。箸袋の形は見方によっては旗指物に似ており、違和感なく取り入れられたのであろう。

家紋のほかにも、記号(〇、□、山など)と文字を組み合わせた屋号(紋章)、図案と文字が組み合わされたもの、デザイン化された図案だけのものなど多様である。

写真81が家紋入りの箸袋の例である。

上から、「偕楽園レストハウス」(三つ葉葵)、「神田山壽司本舗」(右三つ巴)、「寿ゞ㐂」(丸に片喰)、「長壽館」(丸に三つ星)、「むぎとろ」(糸輪に覗き片喰)、「若竹」(竹菱に三枚笹)、「青葉」(丸に橘)、「おらが」(地抜き丸に三階菱)である。

ちなみに、最初の三つ葉葵の紋は明治になり使用も不問に付せられるようになり、このようにゆかりのレストランで使われている。

(注1) 沼田頼輔『日本紋章学』昭和2(1926)年

その2 文字紋

家紋の一つに、文字を紋章化したものがあり、これを文字紋と呼んでいる。写真82がその例である。

その3 その他の紋章

写真83が、家紋以外のもので、屋号とともに使われる紋章が多い。

「大衆割烹 酒蔵駒忠」は「五瓜に梅鉢」という家紋の中央に「忠」の字を加えたもので、屋号紋と言ってよいのではないか。なお、この箸袋、1980年5月に大塚の店で頂いたものだが、最近、この酒蔵駒忠大塚店は、現在は他にもいろいろとある居酒屋チェーンの先駆けであったということをブログで知り、大塚店が既にない今、何とも貴重な箸袋になってしまったと驚いた次第である。「駒忠」は、職人さんに暖簾分けをしてその後、店が増えたが、それらの店の箸袋にはこの屋号紋が付いており、一目で同じ一門であることがわかる。

「鍵善良房」は京都祇園にある江戸中期から続く、くずきりで有名なお店であるが、鍵をデフォルメ化した特徴のある紋章である。ちなみに、このお店の登録商標はくずきりではなく、「くづきり」とのこと。

「淵之坊」は精進料理と善光寺縁起の絵解きで有名な善光寺の宿坊であるが、この紋章は、善光寺の紋章で、寺紋(立葵)と呼ばれるものである。立葵は善光寺の開祖、本田善光の紋であり、それは本多忠勝など本多一族、徳川将軍家さらには加茂神社と通じているといわれる。

その4 ロゴマーク

写真84は、ロゴとマークが一体となってロゴマークと呼ばれるものである。ホテルに多く使われているが、時代とともに変わるものも多く、家紋のように歴史を感じるものは少ないようである。

「河童食堂」は、上高地の河童橋の目の前にあり、五千尺ホテル上高地の一部であり、ロゴマークは同ホテルのものとなっている。この河童食堂は現在「五千尺キッチン」と名前を変えている。この「五千尺」、大正7年創業時の「旅舎五千尺」以来使われているが、海抜五千尺(約1,500m)の高所にあるからの名と古い観光案内書にある。上高地の標高は約1,500mであり、本当に「アルプス一万尺」の半分の五千尺なのである。

明治23年創業の老舗「犀北館ホテル」のロゴマークは、ステンドグラス風の絵で一風変わっているが、これは東郷青児と中川紀元が当ホテルで共同で制作したものが元になっており、本物は同ホテルの「Bar Seiji」の一角にある。

「日本平ホテル」のロゴマークは由来不明だが、同ホテルは富士山と三保の松原を望む静岡市の日本平に位置するので、「日の丸」と「富士山」が組み合わさったものだろうと勝手に推測している。

その5 登録商標

写真85は、登録商標を付しているものである。登録商標とは、商標のうち特に、特許庁に申請手続きを行い、登録が認められた商標(文字や図形、記号など)のことで、特定の商品やサービスなどを他と区別するために使用される。

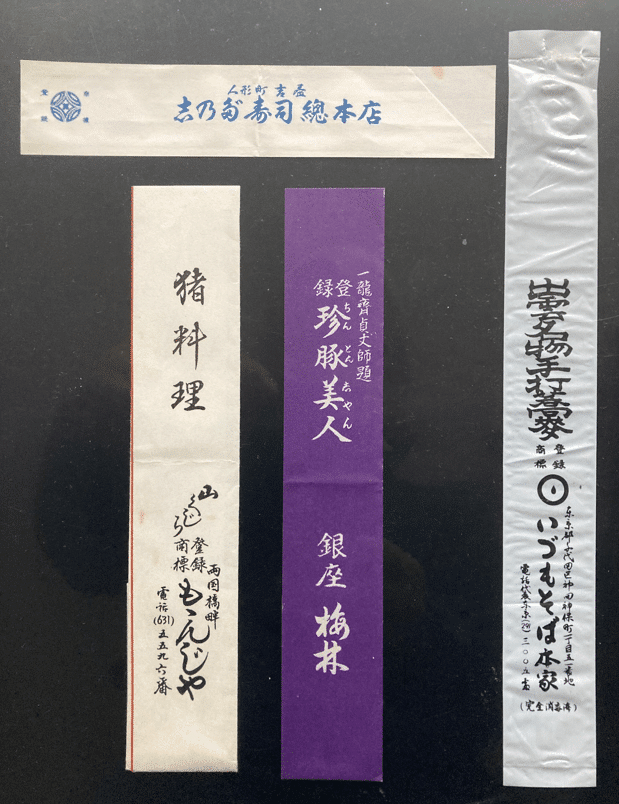

「志乃多寿司」は東京人形町で明治10年創業のいなり寿司の店であり、店名は、歌舞伎や浄瑠璃で演じられる「葛の葉」という物語にちなんでつけられた。狐が人に化けて子供をつくったが、正体がばれたため、子どもを置いて自らは和泉の「信田の森」に帰るというあらすじである。100年も前の大正9年に商標登録が行われている。

「いづもそば本家」は昭和26年、東京神田神保町で創業の割り子蕎麦が名物の店であったが、既に廃業となっている。

「梅林」は東京銀座で初めての「とんかつ専門店」として昭和2年に創業。初代店主と親交のあった講談師の五代目一龍斎貞丈師から贈られた色紙に描かれている「珍豚美人(ちんとんしゃん)」が銀座梅林の愛称になり、登録商標にもなっている。ちなみに、「シャン」は当時の旧制高等学校の学生用語で、美人を指すのはドイツ語の「schön」からきている(『広辞苑』)。

「ももんじや」は東京両国で300年以上続く猪鍋の専門店。「ももんじや」は「百肉屋」の意味であるが、中でも有名なのが「山くじら」と称する猪肉。獣肉を食べることを禁じられていた江戸時代から使われる隠語であるが、店を代表するものとして店名とともに登録商標となっている。なお、明治23年の『東京飲食独案内』には「山くじら」を扱う店が10店近く載っている。

その6 店名や料理にちなんだ絵・模様

そのほか、店名や料理にちなんだ絵・模様を別につけている例も多く、写真86 は、店名にちなんで「亀」の絵や模様がついた箸袋の例である。

上の「遊亀」「亀屋本店」「すや亀」は店名に「亀」の字があるが、「ホテル浦島」「玉姫殿」はともに昔話の「浦島太郎」にちなんで「亀」が描かれている。「玉姫」は、「豊玉姫」のことで、『古事記』や『日本書紀』などに登場する海神の娘で乙姫のモデルとなり、また、この豊玉姫と結婚をした山幸彦が、浦島太郎のモデルとなったと言われる。

このほか、日本の中華料理店に多いのが、写真87のような独特の装飾デザインである。ラーメンの丼についてる有名な「雷紋」や、縁起物に用いられる「双喜紋」、中国神話における伝説上の「鳳凰」などのデザインである。「雷紋」は古代中国の青銅器におおく見られ、田畑を潤す雷雨により豊作の象徴と言われている。また、「鳳凰」も古代中国の青銅器に登場しているが、中国神話の伝説上の霊鳥で、めでたい時に現れるということで、日本でも賞状の縁などに多用されている。

その7 店舗などの絵・写真

特徴ある建物を絵や写真にして、箸袋に載せる例もある(写真88)。

湯田中温泉「よろづや」の建物は、伽藍建築の登録有形文化財「桃山風呂」。2021年、国の登録有形文化財であった数寄屋造りの離れが火災で焼失したが、桃山風呂は幸い健在である。また、「曲家」は南会津の重要伝統的建造物群保存地区「前沢曲家集落」の入口にある蕎麦屋である。蕎麦屋自体が、母屋と馬屋が一体となった曲家の造りになっている。

「軽食・喫茶ガロ」はアルプスのように山盛りのソースカツ丼で有名だが、建物は木曽駒ケ岳のふもとにあるレンガ造りの落ち着いた佇まいで、「学生街の喫茶店」のように素敵である。

メッセージ4 店の場所・住所等、電話番号、業務内容をアピール

その1 本店・支店・チェーン店などの掲載

店が所在する地名や温泉名などを入れているものがあるが、中には住所まできちんとかいてあるものもある。とりわけ、企業グループやチェーン店、本・支店などを箸袋に一括して載せているものには、こうしたものが多い(写真89)。

写真一番下の「きこり」は、同店で修行した職人の店を掲載しており、支店・チェーン店などとは少し趣が異なり、いわゆる「のれん」という関係のようである。暖簾分けの「のれん」であるが、「満留賀」や「駒忠」などもいわば「のれん」関係であり、こうしたものをグループ化して集めても面白いかもしれない。

店の場所を地図で表しているものもある(写真90)。現在はスマホで簡単に位置を検索することが可能であるが、かつては、再訪をしたいと考える者には、この程度の地図でも大いに参考になった。ちなみに「うなぎ小林」、上が下諏訪町、下が諏訪市にあり、距離的にも近く、ともに有名な店であるが、本店支店の関係はないとのこと。混同する人もあり、箸袋の地図はそういう意味で大事である。

その2 営業案内

来店した客に、店のいくつもある営業内容を紹介したり、宴会や地方発送ができることを明記し、店のさらなる利用を勧誘している(写真91)。

こうした案内書きは、裏側に記されていて店名が見えないものが多いが、写真にあるものの店名は上から、「東條會館」、「慈庵」、「福井パレスホテル」、「一代」、「桔梗家」、「割烹さんりく」、「お食事処やまへい」である。「東條會館」は旧「東條會館」のもので、この当時は皇居のそばの結婚式場として有名であり、和洋中のレストランもあったが、現在はすぐ近くで写真館専門になっている。

こうした営業案内を記した箸袋でも、時代的に古く、当時としてはかなり目立ったのではないかと思われるものが、写真92の「冨貴貫」の折紙タイプの箸袋である。

「冨貴貫」は大正12年創業、昭和30年まで浅草厩橋にあった蒲焼の店であるが、御覧のように「鰻定食がお酒付で1円20銭より、徳利には正2合」とアピールしている。大正の初めの頃の白米10kgの価格が1円78銭、小学校教員の初任給が約50円ということを参考にすれば、この箸袋を大正の末から昭和の初めころのものとみて、お酒付の鰻定食は現代の4~5千円程度ではないかと考えられるが、当時としても決して安くはない。お酒は誤魔化すことなく2合入りのものを出しますというのがセールスポイントだったのかもしれない。

メッセージ5 料理名や料理分野をアピール

飲食店で扱う料理名が、箸袋に印刷されている例は多い(写真93~写真95)。

ちなみに、写真93にある「戦国料理」は料理名として一般的ではなく、どんなものかと思われる方も多いと思うが、この「村山砦」は東京狭山湖畔にかつてあった料理屋で、砦を模した建物の内部に甲冑などが飾られ、戦国時代の雰囲気を醸していたところから、名づけられたもので、料理そのものは、鳥や猪豚などが中心であった。芸能人なども利用する人気の料理屋であったが、残念なことに1990年前後に廃業したようである。

また、一番下の「祢保希」(赤坂店)は本店が高知にある皿鉢料理で有名な店であるが、「全程高知方式的歓待!」と中国語を真似た言葉は、どんな背景から書かれたのか、インバウンドという言葉も知らなかった時代のものであるが、いささか気になるところである。

写真94の「熊襲亭」には「正調薩摩料理」とあるが、「正調」は普通民謡などで伝統的に受け継がれてきた歌い方をさすもので、料理に使われるのは珍しい。伝統的な薩摩料理ということであろう。薩摩料理と言えば、豚や地鶏がの肉をふんだんに使う料理として知られており、九州でも特に薩摩では古くから飼われ食用にされていたということである。

京のおばんざい「おいしんぼ」。「おばんざい」は京都の日常家庭料理にあるお惣菜、おかずという言葉であるが、近年京都の料理として多くの店が使っている。京都には数え切れないほど旅行をしているが、この言葉を店で目にしたのは2000年前後ではなかろうか。それ以前は全く耳にしたことがなかったというのが正直なところである。

博多のいけす料理「八千代丸」は娘の結婚式の前夜に新郎から教えてもらって家族で訪ねたが、大漁旗に囲まれ、船中で食べる料理はこんな感じだろうかと大いに気にいった店である。考えてみれば店名も婚儀にふさわしかった。

ふぐ料理「天竹」は築地の明治から続く老舗。

川魚山菜料理の「池之家」は、山形県鮭川村といういかにも昔から川魚が獲れていそうな地域の立派な古民家づくりの郷土料理店であったが既に廃業しておりこれまた残念なことである。丁度NHKドラマの「おしん」が放映されている時で、地元は大いに沸き立っていた。これは後で人から正確に教えてもらったのだが、「おしんが放映されて私たちの言葉もわかるようになったでしょう。」と地元のおばあさんが私に向かって言っていたとのことであるが、とにかく方言はどこの方言も今よりわかりにくかった。

写真95は中華料理名を名乗る箸袋の例である。「四五六菜館」の「純中国料理」というネーミングも、はて、どのような料理なんだろうとつい首をかしげてしまう。中国料理は、中国の地方名で呼ばれることが一般的であり、そういう点ではこの「四五六菜館」は、1961年に横浜中華街に創業された伝統的な上海料理の店であるが、創業当時の写真を見ると、店の看板にも「純中国料理」と書かれており、意図的に使っていたと思われる。かつて、酒やアルコールを提供しない喫茶店を「純喫茶」と呼んで、流行したことがあったが、この「純中国料理」も、このような意味合いがあったのだろうか。ちなみに現在は「上海料理」を標榜しているようであるが、いずれにしろ、箸袋にこうした料理名を記すのは、客に店の売りを覚えてもらうためにも、大いに効果があったと思う。

一番下の「西華料理」とは何なのか。おわかりだろうか。「西華」という言葉で検索しても中国のどこを指すのか特定できない。ヒントは、「キッチンラーメン」である。「チキンラーメン」ではない。銀座2丁目に昔あった「キッチンラーメン」を覚えておられる人も少なくなったと思うが、山本の「キッチンラーメン」はベトナム麺で有名であった。つまり、「西華」はベトナムを指しているようなのである。ベトナムは中国の南西にあり、西といえば西なのだが、古い文献に登場するのかもしれない。

料理の分野を示したネーミングは色々あるが、その中に「東京ブンランド」ともいうべきものがある。

写真96を御覧いただければ、右の岡山県津山の「江戸家」には「東京にぎり」、左の兵庫県芦屋の「萬盛庵」には「東京生そば」と書いてある。現在はあまり使われていないが、こうした料理に東京の名を冠することは、明治の頃からあり、「東京じるこ」「東京にぎり鮨」「東京そば」「東京ちらし」など他にもあり、購買心をそそるキャッチフレーズとして、大阪など関西で取り入れられた(大久保恒次『フォトあまから帖』1964年)ようである。東京が日本の首都として定着した戦後は、むしろより古い「江戸」を冠する方が人々に受けるのではないかと思うが、明治維新から間もない頃は、「東京」という言葉には新鮮な響きがあったのであろう。

これとは逆に、東京など関東では、戦前に「京阪料理」という言い方が流行ったようであるが、いずれにしろこうした類のことは、時間の経過とともに人々の記憶から次第になくなる中、こうして箸袋に書かれているのを見ると、これはどんなものかと大変興味深く感じるし、またある種新鮮でもある。

メッセージ6 サービス内容(店の売り物)を絵やお品書きなどで表現

店が何の店かストレートにその売り物を記してある箸袋はかなり多い。その種類もあまりに多いので、ここでは店の売り物を絵入りで描いているものの中から、蕎麦屋の箸袋(写真97)、その他(写真98)を紹介する。こうした絵は、店の看板やのれんなどにも描かれ、商標マークはついていなくても、立派な商標として、他店との商品区別に活用されている。

蕎麦店の箸袋に描かれる絵は、ソバの花が圧倒的に多いが、中には写真97のようにユニークなものもある。「蕎麦道楽」の絵になぜカニが登場するのか。蕎麦屋では普通カニは扱っていない。考えられるのは店名の「道楽」から、「かに道楽」という有名店を連想し描いたということである。趣味が高じて蕎麦屋を始める方は古今沢山いるようで、この店主もそうであったかもしれないが、残念ながら既に廃業している。描かれている箸の長さが、人の手の倍もありそうな長さであることも面白いと言えば面白く、これでは猪口になかなか蕎麦を入れることも儘ならないかなと余計なことを考えてしまう。

山肉専門店「星野屋」は信州遠山郷にある昔からのジビエ専門店。今でこそジビエも珍しくなくなったが、2000年当時、熊・鹿・猪の肉がセットで食べれたのは信州でもここだけだったように思う。店の地下には博物館顔負けの山の動物の剝製が部屋いっぱいに陳列され、店主のご自慢であった。

「なまず家」は都内唯一の看板が下がっていたが、既に廃業になっているとか。

「三河屋」は松本市内の馬刺しで有名な店。全国的にはあまり信州の馬刺しは有名ではないが、古来馬の産地でもあり、また江戸時代には馬に荷物を載せて街道を往来する中馬(ちゅうま)輸送が盛んで、伊那や松本では今でも結構馬肉が食べられている。

「筑紫楼」の絵は何かお分かりになるだろうか。ここは、ふかひれ専門店、ふかひれの絵である。都内にいくつも店があるが、中でも手軽に利用できた東京駅八重洲北口店は残念ながら閉店したそうである。八重洲北口のすぐ近くにあり、客でいつも混雑して昼時など行列ができていたが、それがコロナの感染予防には却ってよくなかったのであろうか。

料理名ではなく、店のお品書きそのものを箸袋に記してある(写真99)。

さすがに値段まではいれてないが、コンパクトな箸袋を見て注文するのも一興である。下の「とり安」の「ときどきあるもの」の最初に「すずめやき」が出てくる。小鮒を焼いたものを雀焼きと称して出すところもあるが、ここは正真正銘の雀。猟期の関係で「ときどきある」ということなのだろう。箸袋の最後に「メニューをごらん下さい」とあるが、これだけ多く載せてあって、メニューには何が載っていたのだろうと、今にして疑問がわいてくる。

寿司屋の箸袋には、魚編の漢字やネタを集めたものがよく見られる(写真100)。

寿司のネタが沢山書いてあるが、お品書きではない。一種のデザインというか、大きな湯呑茶碗にびっしりと漢字があるのと同じで、漢字好きの私はこうしたものを見ると、ついはまり込んでしまう。さて、何から食べようか、次は何を食べようかという時には、こんな箸袋が便利なのかもしれないが、ここにあるネタがすべてそろっているわけでもないので、やはり店内の大きなお品書きを見ることになる。箸袋のこの字、なんて読むの?などと、子どもたちと漢字クイズとして楽しむのがいいのかもしれない。湯呑は持ち帰れないが、箸袋なら堂々と持ち帰れるので、読めない漢字は後で調べてみよう、などと殊勝に箸袋を持ち帰るのだが、大抵はそこまで。後は、箱の中で年月を重ねることになる。

そこで、写真を載せるのを機に読んでみたが、「栄鮨」はなかなか難しい。「鯸」はフグ、「鰣」はハス、「鯁」はノギ、「鰡」はボラ、「鱓」はゴマメとか。恐れ入りました。

写真左下の「寿司源」は、いわゆる符牒をあつめたもの。符牒は職人さんのために使われる専門用語なんだろうが、このように堂々と解説してしまうということは、既に符牒の体をなしていないし、私たちにも既に馴染みになっている符牒出身の言葉は多い。

効能書きまではいかなくても、その店の商売物が他と違う点を強調しているものもある。とかく記述が長いのが多い。箸袋全体の紙面を使って説明をしている。そんな中でも、蕎麦にかかるものをまとめたのが写真101。それぞれ、店主の思いが伝わってくる。こうしたものはうどん、ラーメン、スパゲッティなど麺類に多くみられるが、麺類は店の数も多いだけに、独自の特徴や工夫をしていることを伝えることに力を注いでいるように思われる。

写真の字が小さいので、少し長いがここにその文章を転載してみよう。

「手打そばは細く長く続き、なめらかで、舌ざわりが良くその上、中腰の固さがある事を強要されます。このそばを戸隠大根のおろしと長葱をきざんだものを薬味とし、そばのたれにしたして召し上る訳ですが、そば通になりますと、そばの末端を五ミリ位いしたして吸い上げると後口にたれと薬味とそばの各味がひときわ味わえる事が出来ます。山芋そば、そばがき、そばがゆも当店自慢の戸隠そばを生かした最適の味かと存じます。 店主敬白」(大久保西の茶屋)、「当店の『そば』は十和田湖周辺の特選南部そば粉を使用し そばの風味を生かすため手打にて調製しております」(十和田)、「そば粉九割に粉一割これが我が家の家伝 そば粉けちって味落すべからず いつの日か人呼んで『九一そば』と相なり その味は善光寺のとりもつ縁で広く国中に伝わり 現代のお嬢さんにも大好評とあっては まことにありがたき家伝なり」(今むら蕎麦)、「当店のそばは自家製石臼挽粉を使用しております うまいそばの条件は『挽きたて、打ちたて、茹でたて』の『三たて』といわれます。これは、そばのほのかな香りと共に、そば独特の味わいが、すぐに変わってしまうためです。ここ信州の高山亭では、この「三たて」の香り高いそばをご賞味いただくことができます。」(高山亭)、「『信濃では月と仏とおらがそば』一茶のふるさと信越線柏原は昔から有名な蕎麦処でありますが、当店は純度の高い精選された信州蕎麦粉を直送させ優秀な調理技術で本場の味を出している唯一の蕎麦処でございます」(そばどころ信州)、「十割そばとは つなぎを加えず、そば粉だけで打った手打ちそば 挽きたて、打ちたて、茹でたてのうまい蕎麦です」(十割そば大善)、「当店のそばは伊那谷で生産された玄蕎麦を石臼で自家挽きし、そば粉8小麦粉2の割合で手打ちしております。こやぶ竹聲庵にては、そば粉のみで手打ちした10割そばを召しあがっていただいております。」(こやぶ本店)

メッセージ7 店の「味」や「心」を強調

「味」という字を使うことで、飲食物のうまさを強調し(写真102)、また、「心」という字を使うことで、店の心温まるイメージを伝えようとしている。心づくしのものですという大変日本人らしい表現がこの「心」という一字に凝縮されている(写真103)。

写真102の例は、「味藝」「味の楽園」「味の勇駒」「味のふる里」「味の匠」「伝承の味」である。このほかにも、「手づくりの味」「やすらぎ味の旅」「漁師の味」「味之鯉」「天味無限」など、多数みられる。

写真103の例は、「味わう名古屋の心」「美味しさに心を添えて」「味にこだわり 心にこだわる」「味心」「歴史と浪漫と心づくしと。」である。表現こそ違え、最後の「積善館」の例を除く4つはすべて「味」と「心」がセットになっていて、日本人好みの取り合わせではないかと思ってしまう。

メッセージ8 金言・心得

箸袋に、食事の作法や心得が書かれているものが散見されるが、メッセージ性が大変強い。写真104は、仏教関係のものを中心にまとめてある。

善光寺の宿坊である「随行坊」「淵之坊」はともに名前に「坊」がつく浄土宗の宿坊で、精進料理が出される。箸袋にはいずれも食前・食後の言葉が書いてあるが、「随行坊」が古風な言い回しなのに比べ「淵之坊」は現代風に言い換えられている。「角濱」は高野山にあるごま豆腐の専門店である。「同行二人」は弘法大師とともにあるという意味で、巡礼によく使われるが、高野山の店ならではの使い方である。「うずら家」は戸隠神社中社近くの人気蕎麦処で「一期一会」は茶道に由来する言葉であるが、どんな意味を込めて使われたのだろう。「水車家」は長野県箕輪町の蕎麦処。箕輪町では日本でも珍しい赤そばが栽培されている。赤そばはヒマラヤからもたらされたもので、花は赤いが実は特に赤いということはなく、真っ赤なそばを想像するものにはやや拍子抜けである。

こほかにも、居酒屋「鶴亀」の「鶴亀の 長寿願わば 食物を つるつるのまず かめよ かめかめ」、かっぽう「六兵衛」の「一杯で 狂うハンドル 身を破滅」など七五調の言い回しになっているもの、鹿教湯温泉「つるや旅館」の「入浴心得 1日3回を限度とする 熱い湯へ長時間入らぬこと」などと親切な心得もある。

普茶料理が供される京都府宇治市の宝善院や紅葉の名所として知られる滋賀県の臨済宗永源寺の宿坊では、その箸紙に五観之文(ごかんのもん・五観の偈ともいう。)が記されている(注)。主に禅宗において食前に唱えられる偈であるが、その内容は次のとおりである。

一 功の多少を計り彼の来処を量る

二 己が徳行の全欠を忖って供(く)に応ず

三 心を防ぎ過貪等(とがとんとう)を離るるを宗とす

四 正に良薬を事とすることは形枯(ぎょうこ)を療ぜんが為ためなり

五 道行を成ぜんが為に今この食(じき)を受くべし

要約すると「この食べ物の背後にある多くの人々のさまざまな労昔に感謝し、自分の行いがその食事に見合うものかを考えて、過ぎる気持ちや貪る気持ちを防ぎ、食事を頂く。食事はまさに良薬であり、身体を養い自己の生命を支えるものである。己の道をなし天分を全うするためにこの食事を頂く」ということであり、食べることの尊さと厳しさを諭したものである。

箸を取り出して食事をしようとする時に箸袋にこのような文言が書かれていれば、どうしても目にとめることになるが、現代人にはなかなか難しい文章で、消化不良とならないよう箸袋を持ち帰ってしっかり意味を調べた方がいいのであろう。

なお、こうしたメッセージを広く伝えることが出来る箸袋の特性を利用したものとして、戦前の箸袋に書かれた標語の例がある。写真105の左側は蒲焼の「大和田」大森店のもので、「千年の平和は今日の一と我慢」とあり、世界平和のために軍縮条約を推し進めた昭和初期の状況を、また、右は新潟県栃尾駅の「筑紫軒」のもので、「勝利は健闘により得られる」とあり、戦争という時代背景をそれぞれ想起させる。

(注1)宝善院については同院ホームページ、永源寺宿坊については松本幸雄著『調理科学における物性研究』(1999)による。

メッセージ9 店自慢、郷土自慢(名所紹介)、唄(歌)自慢

店自慢 その1 キャッチフレーズ 元祖・創業〇年

最初に始めた店ということで、「元祖〇〇」などと記したり(写真106)、また、古くからの伝統を継承しているということで、「創業 〇〇年」、「〇〇代目」というように記しているもの(写真107)をよく見かける。江戸や明治の頃から続く老舗はやはり希少であり、こうした記載は大いにアピール効果がある。古くから、店の看板や広告などにもこうしたキャッチフレーズはよく使われてきたものであり、箸袋にも取り入れられたのは当然と思われる。

「食道園」は、昭和29(1954)年創業の盛岡の冷麺発祥の店。「元祖くじら屋」は昭和25(1950)年創業の東京渋谷のくじら料理専門店。「寿ゞ喜華壇」は小布施町の栗おこわの店。「本山そばの里」は塩尻市にあるそば切り発祥の地の蕎麦店。「川福」は高松市のざるうどんの宗家。

「元祖」「発祥」「本家」「宗家」など、どう違うのか明確に定義づけられない所があり、こうしたものは正確にはどうなのかという思いもするが、それぞれ裏付けとなるものがあってのことであろうし、店のキャラクターの一つとして宣伝するのは大いに良いことではなかろうか。

虎ノ門「創業明治十八年 亀清」は、平成元(1989)年のガス爆発事故で1階が全壊し、既に廃業となっている。

「アルプス」は松本浅間温泉の手打ち蕎麦屋。明治の終わりごろ二代目の主人が山好きが高じて屋号をそれまでの「せとや」から「アルプス」に変えたのだとホームページに載っている。

「大久保西の茶屋」の創業は寛永元(1624)年というから創業400年ほどになり、戸隠蕎麦の伝統を永く受け継いでいるが、当主は13代目ということである。箸袋には釜の絵が描かれているが、これは4代目の時に当時天領であった戸隠を治めていた久山候が、店に立ち寄った際、餅を蒸している釜が鳴っている音を聞き、屋号を釜鳴屋と名付けたところからきているとのこと。蕎麦屋というよりは釜飯屋のような屋号の絵であり、不思議に思っていたが、当時の茶屋は力餅が主力であったということである。

川越「六代目 いちのや」は天保3(1832)年創業のうなぎの老舗である。川越は江戸時代に城下町として栄え、うなぎの店も多いことで知られ、江戸時代創業のうなぎ店は他にもいくつもある。

「南信州ビール」には「SINCE 1996」とあり、1996年という創業年はそれ自体古いわけではないが、平成6(1994)年の酒税法改正による規制緩和によって製造量が60klに引き下げられ、これにより、小規模業者でも市場に参入することが可能になり、地ビールが各地で作られることになった。1995年に発売されたエチゴビールが日本第1号の地ビールといわれているが、翌1996年創業の南信州ビールはかなり早いことになる。

店自慢 その2 美術品(書画)

箸袋にゆかりの書画をのせ、それとなく、店の歴史の古さや格調の高さをアピールする例は多い。写真108は、東山温泉「向瀧」の箸袋で、会津の風土を墨絵タッチで描く横田新(よこたあらた)の作品が箸袋に描かれたものである。

上から、「橋の上手はビルばかりの図」(季節春「山川喜雨」)、「向瀧全景の図」(季節秋「全山紅葉宿」)、「松風と鯉のうま煮の図」(季節冬「佳肴不尽」)という四季シリーズになっている。

残念ながら、夏の季節のものが欠けていたので、宿のホームページから転載させていただいた。一番下が、「芸者が橋の上にいる図」(季節夏「薫風東橋」)である。

冬の絵に「鯉の旨煮」が名物として描かれているが、会津藩家老田中玄宰(1748-1808)が鯉の養殖を奨励し、藩内の裕福な家や特別の時の食べ物として大事にしたということで、江戸期には「狐湯」と呼ばれ、会津藩士の保養所であった「向瀧」ならではの名物である。

なお、箸袋の裏には与謝野晶子の和歌「半身を 湯より出だして 見まもりぬ 白沫たてる 山あひの川」(春)、伊藤博文の書「正實致冨」(秋)、野口英世の書「美酒佳肴」(冬)が書かれており、書画満載の箸袋になっている。

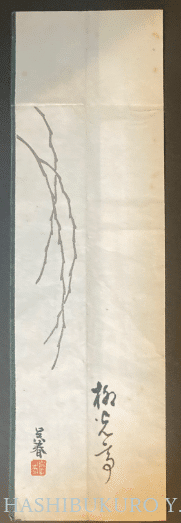

こうした書画を箸袋に描くのは、古くからあり、例えば写真109は、柳橋の割烹「柳光亭」の折紙タイプの箸袋で、店名にちなんだ呉春の柳の絵が描かれている。

「柳光亭」は、江戸からの料理茶屋で、明治になって政界からの客が多かったことで有名であったが、戦後廃業しており、この箸袋は戦前のものと思われる。呉春は江戸中期の京都画壇の中心となって活躍した絵師で、写実的な画風で有名であるが、この絵が実際に「柳光亭」にあったのかどうかはわからない。柳の絵を大きく描き、縁のラインを緑色とし、柳の枝の先に店名を小さく書いた箸袋は、料亭にふさわしい洗練されたものを感じさせる。

店自慢 その3 俳句・和歌

書画と同様に歌人・俳人等が利用した際に詠んだ歌などを箸袋にのせ、店をPRしている。

写真110、上左は二代目市川猿之助の句「逝く春や 好き舞台なりし 羽左衛門」であるが、ここに詠まれている(十五代目市川)羽左衛門は、戦前の歌舞伎界を代表する一人で、湯田中温泉の老舗旅館「よろづや」に疎開中なくなっている。

上右は若山牧水が佐久鯉を詠んだ句「なるほど旨き この鯉 佐久の鯉」だが、牧水は大正11(1922)年10月、佐久・軽井沢から嬬恋村に入り、草津や沢渡、四万、日光などをめぐっている。妻が信州人だったこともあり、佐久周辺にも何度も足を運んでいる。この「佐久ホテル」は創業が正長元(1428)年というから600年という信州一の老舗で、自慢の鯉料理の献立も400年前のものがあるそうである。ちなみに、佐久で鯉の養殖がおこなわれるようになったのは文禄年間(1592-95)が最初で、現在の佐久鯉の元祖は大阪の淀川とのことである。

下は、芭蕉が貞享5(1688)年福島宿で詠んだ句「思い出す 木曽や 四月(うずき)の桜狩り」と歌人・国文学者の大田水穂が木曽福島で詠んだ歌「山蒼く暮れて 夜霧に灯をともす 木曽福島は 谷底の町」である。「くるまや本店」は、享保元(1716)年の創業というから、芭蕉が訪ねた28年後になる。

写真111は、京都を代表するといわれる柊家旅館の箸袋である。柊家旅館は文政元(1818)年創業、皇族や川端康成など各界の著名人が泊っている。正岡子規も20代に宿泊していたことが知られており、その時に詠んだ句であろうか、箸袋には「紅葉摺うつや高雄の這入 子規」と読める。「這入」は「はいいり」と読むのであろうか。何か字足らずのようにもみえる。

子規は、その長くはない生涯で約24,000もの俳句を作ったといわれ、松山市立子規記念博物館による『季語別子規俳句集』で季語別に検索できるが、残念ながら同様のものは登場しない。また、「俳句データベースドットコム」の正岡子規の登録されている俳句一覧にも登場しない。子規記念博物館の検索では、「紅葉」を使った句が219、「高雄」を使った句が1、「這入」を使ったものが10ある。

博物館に問い合わせたところ、日をおかず次のような回答が来た。

「当館では講談社版の『子規全集』に対応しております。

まず、子規は明治25年7月8日と明治25年11月10日に 京都麩屋町の柊屋へ宿泊しております。 特に明治25年11月11日には、人力車で高尾、槙尾、栂尾にて 紅葉を観ています。また、12日に高浜虚子が柊屋を訪れた際に、 子規はハンカチに紅葉を石で叩いて写していました。 (『子規全集第22巻 年譜 資料』)(『子規全集第11巻 随筆一』松羅玉液より)」

箸袋に「紅葉摺うつ」とあることから、明治25年頃の俳句と、子規がこの日の景観を中心に書いた「舊都の秋光」(舊は旧の旧字体)(『子規全集第12巻 随筆二』)を確認しましたが、 該当の句を見つけることはできませんでした。」

成程、紅葉をハンカチに写すために、摺うっていたのか、そうならばこれはやはり子規の句、それも未登録の句なのかもしれないと密かに思っていたところ、さらに数日してメールが来た。

「画像の俳句をもとに、子規だけでなく子規周辺の俳人を調べたところ、子規の門人である河東碧梧桐の明治35年の秋の句に「紅葉摺うつや高雄の這入口」(『碧梧桐全句集』蝸牛社発行 栗田靖編)と箸袋に記載のある俳句に似た句がありました。

この句を碧梧桐が詠んだ背景などは、当館の所蔵資料ではお調べすることが出来ませんでした」

何と河東碧梧桐の句であるというのである。旅館の方は何故、子規と書いたのか、真相はどうなのか却って謎が深まってしまったが、100年も前のことで、博物館の方がいうようにこれ以上は無理なのかもしれない。字足らずに感じたのは正しく、「口」が抜けていたようであるが、それは何故なのか。高浜虚子が柊屋旅館を訪れた際に、子規がハンカチに紅葉を石で叩いて写していたという事実も一方ではあり、まさにミステリーである。

一つの箸袋から思わぬ展開になったが、箸袋といえども、齢を重ねたものは、古文書と同様に、貴重な資料として大事に扱うべきではないかと改めて感じた次第である。

ふるさと自慢 その1 名所紹介

店の所在地のふるさと自慢の名所が、店名とともに描かれている。

写真112の例、上から岩手県野田村の玉川海岸にある「えぼし岩」(えぼし荘)、宮崎県日南市の「飫肥(おび)城」(大手門茶屋)、長野県佐久市の古刹「貞祥寺」(割烹藤村)、同じく佐久市にある「旧中込学校」(割烹花月)、「皇居御所と千鳥ヶ淵」(東条会館)、「うず潮と阿波踊り」(ホテル千秋閣)である。

ふるさと自慢 その2 美しい山々

箸袋に山並マップとでもいうものが描かれるのはたいへん珍しい。日本の屋根といわれる長野県の高速道路などにおけるレストランでは、食事中に山々が見渡せる場所が多いこともあって、山の名前と高さを記入した簡単なマップを箸袋に載せているものがいくつかある。

写真113、写真114がその例であるが、こうして並べてみると、日本の屋根と呼ばれる甲信の山並の代表的な山々が北から南までほぼ網羅されている。 見る場所によって異なる連山の位置を正確に記憶することは結構難しく、眺望の良い場所に行くと、山の名前が入ったパノラマ写真や俯瞰図などが置かれているのをよく目にする。そうしたものを、箸袋に載せようと考えた最初の人は誰であったのか。箸袋特有の細長の紙を活かした優れものと感心する。

ふるさと自慢 その3 民謡・歌謡曲紹介

地元の民謡やご当地ソングの歌詞を箸袋に記しているものも、数からすると大変多い。団体旅行も修学旅行などを除けばほとんど見られなくなり、大広間で多くの人がともに飲食する宴会も最近は減っているようだが、大勢の人を盛り上げるためには、唄・歌は欠かせず、皆でうたえるよう民謡や歌謡曲の歌詞を記した箸袋は、全国どこでも見られた。

これらの多くは地元の唄であり、一部には近隣の唄を載せているものもあるが、おおむねふるさとの唄自慢と言っていいだろう。

写真115に掲げたのは、地元の唄というより自分の店の為に作られた唄を載せている箸袋の例である。上の「松の下小唄」でうたわれているのは那覇にかつてあった料亭「松乃下」。地元の人々や米軍人・軍属の社交場として栄えた。「8月15日夜の茶屋」は1954年に沖縄で公演されたブロードウェイの演劇で、1956年にはマーロン・ブランド主演でアメリカ映画が製作された。民主主義を育てるために米軍人が学校を建設しようとしたが、したたかな村人はその建材を使ってあこがれの茶屋を建設してしまい、京マチ子演じる芸者のロータスが活躍するという喜劇。公演には、料亭「松の下」と料亭「那覇」が協力したことから、こんな小唄が作られた。「松の下」は経営破綻から2007年閉店となり、今は料亭跡だけが残る。

下は、2008年、橋幸夫がうたった「法師の宿」の歌詞が載る「長壽館」の箸袋。法師温泉は上原謙と高峰三枝子のフルムーンポスターで一躍有名になったが、この国鉄のCMポスターが作られたのは、はるかに前の1982年であった。

ふるさと自慢 その4 民芸調をアピール

民芸は、民衆の生活の中から生まれた、素朴で郷土色の強い実用的な工芸のことである。そんな民芸に関するものを箸袋に描いたものが写真116である。こうした店は民芸家具や民芸品で店舗が飾られていることが多く、そんな様子を箸袋を通してアピールしている。

「釜飯 新浜作」は、松山道後の郷土料理である鯛めしの釜飯屋である。鯛は愛媛県の県魚であるが、描かれた「鯛車」は鹿児島県か宮崎県の郷土玩具のようである。「明治亭」はソースかつ丼で有名な駒ヶ根市の店。ここに描かれている「鳩車」は同じ信州の野沢温泉村の郷土玩具である。「五明館」は善光寺大門にあったレストランであるが、ここに描かれているのは「桐原の藁駒」。箸袋の裏には「信州は平安朝の昔から名馬の産地として知られ、牧場も28を数え、此地もそのひとつであって、多くの軍馬を算出した。市内桐原神社の初午まつりは、江戸時代から月おくれの3月8日で、その日は藁駒を造ってこれに赤飯や賽銭を結び、神前に供えて今も家運隆昌五穀豊穣等を祈っている。」と記されている。珍しく簡単な英文も付記されているが、これは長野五輪当時にいただいた箸袋で、街を訪れる外国の方を想定していたことと思われる。

さらに飲食と民芸がむすびついたものとして「囲炉裏」の風景を描く店が多い(写真117)。面白いのは、一つのデザインを岩手「俵や」、宮城「宮城山荘」、長野「湯川荘」・「ホテル青木」の旅館・蕎麦屋が使っていることである。おそらく箸袋製作会社が同一であったためと思われるが、数ある箸袋の中で、描かれた絵とかデザインが共通なのはこれだけであり、ほとんどの店が、市販のものにたよることなく、その店独自の箸袋を作製していたということがわかる。

メッセージ10 店の経営理念をアピール

写真118は、その店の経営理念、追い求めているものを箸袋に書きこみ、店をPRしている箸袋の例である。

「メフォス」はメディカル フ-ド サービスの会社であるが、「21世紀の食文化をめざし」、「びっくりドンキー」はハンバーグレストランであるが、「おいしく、楽しい『食』づくりのために、安心・安全にこだわった、新たな食文化を追及しています。」、「東京今井屋本店」は鶏料理の店であるが、「一人でも多くのお客様に『ありがとう、また来るね』って笑顔と言葉をもらいたい。お客様が“元気”になる、そんなお手伝いができること。それが私達の喜びです。」と記す。

「枳殻荘」は京料理の店であるが、「接方来」と記す。「接方来」とは、「方に来るものに接す」で「来るものを拒まない」という意味である。

一番下は牛たんとろろめしの「ねぎし」の箸袋であるが、「経営理念 お客さまにおいしさを お客さまにまごころろを ねぎしはお客さまのためにある そして お客さまの喜びを自分の喜びとして親切と奉仕に努める」と記す。

いずれも、店の経営者の姿勢が強く打ち出されており、独自色を強く訴えている。こんなところにも経営理念、経営姿勢が記されているのは、いかにも日本らしいと思うのだが。

メッセージ11 箸の使い方を教えます

箸の使い方を知らない人のために、箸の使い方を箸袋に印刷しているものがある。写真119は、英語と挿絵によるものだが、左上の二つの箸袋は日本のもので、それぞれの使用年代が40年ほど離れているにもかかわらず、説明の英語の文書は偶然にも全く同一である。何か典拠があることを推測させるが、残念ながらそこまではわからない。上から3番目はベトナムの「REX HOTEL」のもので、日本のものとは違う英文である。一番下は中国、右は香港の「珍寶海鮮舫」の箸袋であるが、挿絵だけで英文はついていない。

参考までに、この英文を転載しておく。

「omotenashi」と「ぱぶ茶屋」(日本)

1 Hold the first chopstick firm and stationary in fixed position.

2 The second chopstick is held like a pencil with the tips of thumb, index and middle fingers. Manipulate this chopstick to meet the first chopstick.

3 This Manipulation will form “V” to pick up the food.

「REX HOTEL」(ベトナム)

1 One of the two chopsticks is “cradled” between the thumb and second finger.

2 The other chopstick is held by the tips of the thumb and first finger and is movable.

3 After a little practice ,you will be able to determine the best position for you.

「福禄寿楼」(ルーマニア・ブカレスト・中国製・2011年)

1 Tuck under thumb And hold firmly

2 Learn how to use your chopsticks Add second chopsyick Hold it as you hold a pencil

3 Hold first chopstick in priginal position Move the second one up and down Now you can pick up anything!」

グローバル化した世界では、箸はもはや昔のように珍しいものではなく、このような絵を箸袋に印刷する必要がなくなれば、こうした箸袋も過去のものとして、大変貴重なものになるかもしれないのだが。

メッセージ12 箸置きの作り方を教えます

箸置きは、平安時代に「箸の台」として既に使われており、その役割は、箸を取上げやすいことと、使っている時、箸先を膳に触れないようにすることであった(注)。

紙製の箸袋を箸置きとして使うことは、『新選模範礼式と作法』(山口和喜・1930)の「普通会席膳に関する法」の中に、「膳の右縁に箸は箸紙に差され、膳の右縁にわずかにかけられて出されるので、この箸紙を右手に取り、左手に載せ右手で箸を抜き、箸紙を膳の元の位置に置き、その上に箸を置くように」と記されている。現在のように陶製など小型の箸置きが一般日常的に使われていないため、会席ではこのような作法が決められたのであろう。

奈良県吉野で箸・割箸を作っている「吉膳」は、ホームページの箸袋・巻紙の使い方のところで、「箸置きが無く箸袋のみで出された場合は、箸袋を結び文折りや山折りにし、箸置きにして食事をする。食後は、箸袋で作った箸置きに箸先が隠れるように差し込んでおく。」と紹介している。

箸置きが無ければ、紙製の箸袋を折ってその上に箸先をのせることは、作法として決められていなくても清潔好きな人はやりそうであるが、箸袋にこの箸置きの作り方を記してあるものが写真120である。まさに、折り紙であるが、箸置きを折って作ることも、箸袋に箸置きの作り方を記すことも、どちらもいかにも日本人らしい趣向である。

なお、「藍屋」の箸袋には©マークが付いているが、このマークは、万国著作権条約で定められ、方式主義の国で著作権が保護されるために必要な条件の一つになっており、以前はアメリカなどのいくつかの国でこの方式主義を採用していたが、平成24年(2012年)4月現在、カンボジアのみとなっている。

日本をはじめとするベルヌ条約に加盟している国では、無方式主義のため、このマルCマーク(©)は、著作物として、法的な保護を受けることはない。しかし、作成者の意思として積極的に著作権の存在をアピールしたり、著作権の侵害に対する警告を与えるという意味があり、いわば使用に対して注意を喚起していることになる。

(注) 向井・橋本『箸』

メッセージ13 環境にやさしい箸をつかっています

写真121の箸袋では、いずれも自然環境にやさしい箸を使っているとアピールしている。

「町や」は「自然環境にやさしいお箸です。」(殺菌済み)」とやや抽象的だが、「永芳閣」は「この割り箸は、氷見里山杉の間伐材を使っています。」、「山本屋本店」は「割箸を使うことで国内の森林によりCO2吸収量の拡大に貢献しています。」、市販のプラスティック製箸袋では「この割箸は計画的に育成された『植林材』を使用しています」、「環境に配慮し、つまようじを省きました」と具体的に説明している。

こうした環境保全を指向した文言を箸袋に記すことは、とりわけ21世紀に入って増えており、文言は無くても、環境配慮の各種マークをつけるものもある。写真121の一番下の「味」には小さく「FSCマーク」(写真122)とともに「この箸袋はFSC認証紙を使用しています。」と記されている。

FSC認証は、持続可能な森林活用保全を目的として誕生した「適切な森林管理」を認証する国際的な制度で、日本では2000年に最初の認証が取得されている。このロゴマークが付けられているのは、適切に管理された森の生産品であること、違法伐採された木材を使っていないことを証明しており、パンフレットやコピー用紙などに認証を受けた用紙を使っている例が見受けられるが、箸袋にもこうしたものが登場している。

また、近年はSDGsを重視するところから、森林認証紙として非木材紙が注目され、箸袋の紙にも増えている。「非木材紙」は針葉樹や広葉樹以外の植物繊維を原料として含むもので、竹やサトウキビの搾りカスであるバガスなどが利用されている。TREEFREEマーク(写真123)がつけられている。

メッセージ14 朝と晩は箸袋も変わります

旅館の食事は普通、夕食の方が朝食より品数も多く、いわばメイン料理が登場する。そのため、食事に出される箸袋も、夕食用と朝食用で異なるものを出すところが結構ある。そんな箸袋の例が写真124である。大きさもデザインも違う。

岩手県大沢温泉「山水閣」に宿泊したとき、夕食の時に、大きさの異なる箸袋が2つテーブルに置かれており、この旅館は朝用のものを含めて3種類の箸袋を用意しているのかと一瞬驚いたが、小さな方は生肉の取り箸用であった。かつてO157(腸管出血性大腸菌)が社会問題になった時、感染予防のために、生肉などを直接食事用の箸で触れないよう指導があり、そのため、取り箸をそれぞれに用意しているとの中居さんの説明であった。残念なことにこの取り箸用の箸袋は朝食用の箸袋と同じもので、結局、ここも大小2種類の箸袋であった。

作法の上では、本膳料理などいくつもの御膳が出されるときは、よほど高貴の人の場合を除き、御膳ごとに箸を変えることはしないということであるが、こうして異なる箸を用意されれば、多少ゴージャス感が生まれるのも事実である。

なお、「千曲館」の箸袋に描かれた絵は「つけば料理」と呼ばれるもので、初夏に千曲川の河原に臨時的に作られる「つけば小屋」で獲るウグイや鮎を焼いた伝統的なもので、旅館からも近く風物詩溢れるものである。

第7章 食堂と箸袋

1 デパートの食堂

日本では、家族で外食を楽しむことが始まったのは、大正末期から昭和にかけてとされる。それまでは冠婚葬祭など特別の時を除けば、家族で外食をするということはほとんどなく、男は宴会に出かけても妻子は家にいるのが普通であった。

大正期、大正デモクラシーの思想の広がりとともに女性の活動領域も広がり、第一次世界大戦後の経済成長と共に都会を中心に中産階級が出現したことなどから外食が普及し、明治36年に日本橋白木屋に、次いで明治40年に日本橋三越に、相次いで出来た食堂が家族連れの外食先となり、他のデパートも競って食堂を設けるようになった。

写真125が白木屋デパート食堂の箸袋で、少しずつ異なっている。白木屋は、江戸時代の初期の寛文2(1662)年に日本橋で小間物屋として創業し、間もなく呉服商として成長し、江戸三大呉服店の一つにあげられる。明治に入りそれまでの座売りを廃止し、陳列式に変えるとともに飲食店も併設するなど百貨店の先駆けとなる。1923年関東大震災で日本橋本店が全壊するが、いち早く立ち直り、多店舗を展開したが、1932年の本店食堂からの出火による火災など災難が続いた。

大震災前の大正10(1921)年現在の白木屋食堂の献立によれば、洋食90銭、日本食80銭、幕の内弁当50銭、大阪ずし35銭、しるこ10銭、みつ豆7銭、プリン18銭、アイスクリーム15銭、コーヒー・紅茶5銭などとなっている(『欺されぬ東京案内』1922)。

写真126の松坂屋食堂は昭和5(1930)年に、また松屋食堂は大正14(1925)年、ともに銀座店に新設されている。

写真127は、左から日比谷の美松、新宿のほて以屋呉服店、日本橋の高島屋、品川の京濱デパートの箸袋である。高島屋を除き、美松が1931~1935年、ほて以屋が1926~1936年、京濱デパートが1933~1943年と短命であったが、それぞれ食堂を設けていたことが知れる。

2 劇場食堂

帝国劇場は明治44(1911)年開場で、1923年の関東大震災で焼け落ちたが、翌年には大改修し復興開場となる。2階にラウンジやパーティ会場などに用いられた食堂があり、食堂の天井は高く、「平安から明治までの遊びに関する12か月の時代風俗」をテーマにした壁画が配されていた。劇場内部には「花月」、「東洋軒」、「魚十」、「エンブレス」、「中央亭」、「日の出壽司」、「更科そば」、「翁庵」、「あづまや」といった食堂が入っており、和洋中あらゆるものが揃っていた(『東京名物食べある記』1930年)。

写真128の左の3つが歌舞伎座関連の箸袋である。歌舞伎座は明治22(1889)年に京橋木挽町に開場、同44(1911)年に純和風化改修工事を行い、大正期には松竹の経営となる。大正10(1921)年漏電により焼失、再建中に関東大震災にあい、大正14(1925)年開場、昭和20(1945)年東京大空襲で焼失、昭和26(1951)年に再開となる。

『東京名物食べある記』(時事新報1930年)によれば、大正の末に再建された歌舞伎座として3番目の建物の内部について次のように記している。

「最近別館が落成して劇場内食堂をこの別館に網羅して了い、あたかもここは華麗善美を極めた食堂館の感を呈している。先ず地下室には「辨松食堂「大阪食堂」「明治屋」「吉嘉食堂」があり、一階には「竹葉亭」「鳳凰喫茶店」二階には「翠香亭」「千疋屋」「三芳食堂」「幸壽司」「辨松」、三階には「精養軒」「直営食堂」「歌舞伎壽司」等が売店と軒を並べている。(中略)値段の處はお安いと云いかねるが、うまいものがお好み次第に食べられて入場料十円近くを支払ってしゃなりしゃなりと見物に来るお客様には誠に味覚極楽の感があろう。何にしても、これだけ信用を置ける一流店の出店を揃えて、どの店内装飾も華美にして素晴らしい食堂会館を現出させた處、さすが歌舞伎座であり、同座の一名物として誇ってもいいだろう。」

写真128の一番左の「幸寿し本店」の箸袋には、「歌舞伎座三階」とある。「幸寿し」は大正14(1925)年1月、歌舞伎座3階で開業したが、昭和4(1929)年8月上記の食堂会館2階へ移転しているところから、この箸袋は会館へ移転する迄の4年ほどの間のものということになる。

左から2番目の「三芳本店」は、和洋御料理、仕出しとなっているが、『東京名物食べある記』には、金ぷら幕の内となっている。金ぷらは椿油であげた天ぷらで、油の臭みが少なく、震災前から盛行していた。昭和15(1940)年の歌舞伎座の食堂喫茶店定価表(『九月興行清新花形歌舞伎繪本』1940.8)をみると、「三芳本店」はすでに別館一階に移り、和洋定食や御弁当のほか金ぷら御飯が載っている。

左から3番目の「松竹食堂」は、『東京名物食べある記』にある3階の直営食堂のことと思われる。食堂会館へ移転した11年後には3階建ての独立した建物の1、2階に直営「松竹食堂」が入っている広告が『九月興行清新花形歌舞伎繪本』に載っており、この間に歌舞伎座の隣に移転しているようである。この箸袋の時期を特定することは難しいが、箸袋にある松竹のロゴマークに着目すると、マークの下の竹の部分の描き方が現在のロゴマークと違いがある。明治35(1902)年にデザインされた当初のロゴマークに似ており、現在のマークが制定された昭和12(1937)年より前のものであることがわかる。

右から2番目の「国際劇場食堂」の国際劇場は、浅草に昭和12(1937)年、東洋一の劇場として開場。松竹の直営で低料金による大衆興行を主眼とし、松竹歌劇団(松竹少女歌劇SSK)のレヴュー、松竹映画の上映、新国劇や新派の上演などが行われた。食堂は地下にあった。

右端が「花月食堂」の箸袋であるが、歌舞伎座内の店かどうかは特定できない。和食弁当お椀付きで80銭であった(『東京名物食べある記』1930年)。

3 列車食堂・駅構内食堂

列車食堂は明治32(1899)年5月25日、山陽鉄道会社(注1)で兵庫・下関間を運転する急行列車に食堂車を連結したのが日本での嚆矢である。文士・大町桂月は『迎妻紀行』(1900年)に「神戸に着き山陽鉄道に乗り移る。この汽車は動揺はなはだしけれども、食堂の設けあるのが、他処の汽車にその例を見ざるもの。幾皿の肉と一瓶の酒とに陶然として過ごし・・・」と書いている(交通協力会『国鉄線8(11)』1953年)。その営業は神戸の自由亭ホテルに委託された(注2)。

当時、列車食堂で取り扱った販売品は現在と異なり、雑貨が主で、飲食食品は従であった。

食堂車はその後、明治34年新橋・神戸間の急行列車に、同36年には上野・青森間、同41年には九州の幹線列車に連結されて列車食堂の営業を行った。その業務は、わが国では鉄道が直営せずに業者を別に選定しこれに供食業を行わす方式をとって来た。

昭和12年当時の承認業者は「東洋軒」、「伯養軒」(東北線)、「精養軒」、「東松軒」、「共進亭」(九州)および「みかど」の6社であった。この6社は列車食堂を専業とするものではなく、駅構内食堂を兼業し、飲食店やホテル・旅館等を経営していた。

このサービスが不評であったことや公益性を確保するため、鉄道省の肝いりで昭和13年9月、6社が統合して「日本食堂株式会社」を設立した。