『弱いロボット』著者の岡田教授とのトークショー「ブリコラージュとプロトタイピング」レポート

2024/2/17(土)~2/20(火)の期間、武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパスにて代表青木が武蔵野美術大学の教授として受け持つロボティクス演習を受講する学生の課題作品、およびユカイ工学の製品を一堂に展示する「Creative Robotics展」を開催しました。

初日の2月17日(土)14時から行われたトークショーでは、『弱いロボット』の著者としても有名な研究者で豊橋技術科学大学(以下技科大)の岡田美智男教授をお招きし、「ブリコラージュとプロトタイピング」をテーマにトークセッションを開催しました。試行錯誤を繰り返しながら、心を動かすモノづくりを行うプロセスの大切さや、人とロボットの関係性などについてのトークセッションの様子をご紹介します。

ユカイ工学と岡田先生のロボットづくりに共通する考え方「Creative Robotics」

ユカイ工学では、創業時より見た目や触り心地、動きの生きものらしさといった情緒や感性に訴える製品づくりを続けてきました。これは伝統的な機械工学とはアプローチが異なり、プロトタイプを繰り返し作り、お客様のフィードバックをもらいながらデザインを探索していくプロセスを踏んでいます。プロセスを踏むごとにデザインの力を借りてアップデートしていけばよいので、最初は美しくなくても、完璧でなくても問題なし。お客様に面白い!と思ってもらえれば良いと考えています。

一方で岡田先生の研究室(ICD-LAB)では「ブリコラージュ」と呼ばれる、寄せ集めの素材を組み合わせて形にしていく手法(あり合わせのもので料理する感覚)をとっており、客観的な偶然から、意外なモノを生み出すことを楽しみながらロボットをつくっていらっしゃいます。

両者に共通するのが、University of the Arts Londonの教授が提唱した「Creative Robotics」というキーワード。ロボットを表現のひとつと捉えようという新しい概念です。プロトタイプを繰り返し作る中で、そばにあるだけで心癒やされたり、見ているだけで気持ちが和んだりするような、人の感性や情緒に触れる表現をいかに作り出すかが重要となると考えています。

弱いロボットと強いロボット

岡田研究室の代表作といえば〈ゴミ箱ロボット・Sociable Trash Box〉があります。ロボットの多くは人を助けるために作られるものですが、このロボットは掃除も、自力でゴミを拾うこともできません。

当時研究室に所属していた巽もデザインのディレクションをしていた。

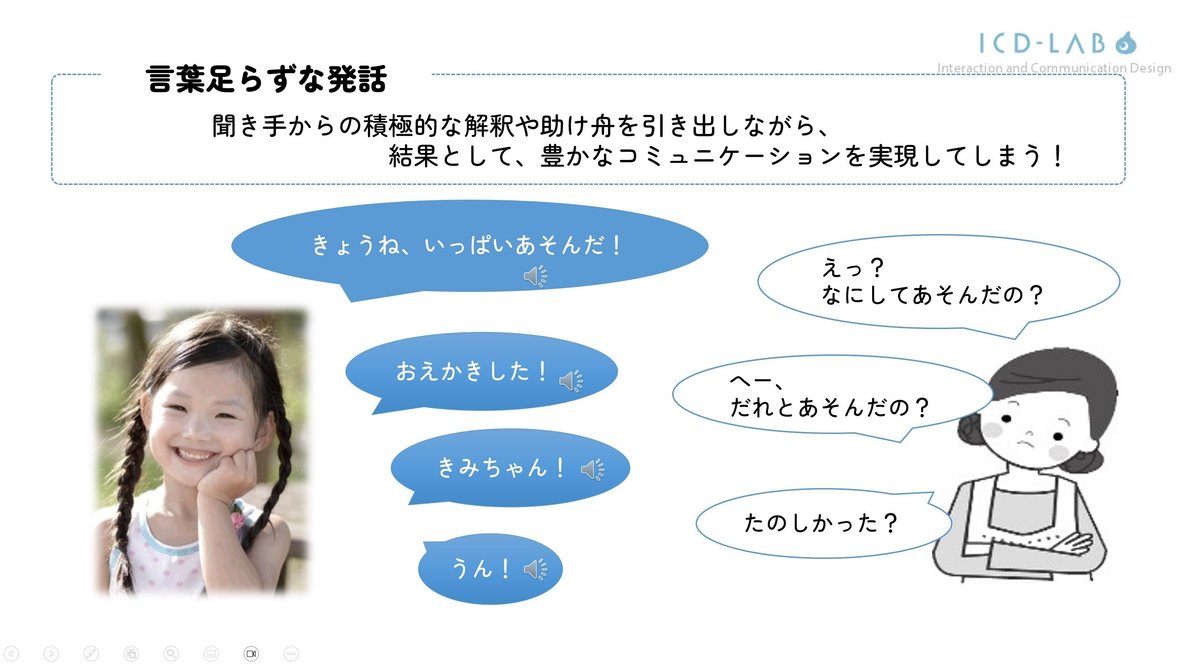

岡田研究室では、子どもの言葉足らずな会話を親が補い合って会話が成立するような、人間同士の何気ないコミュニケーションを、ロボットと人の間で実現しているといいます。

周りの手助けを上手く引き出しながら、目的を果たしていくような、周りとの関係性を志向したロボット。不完全さや弱さを周りの委ねながら、相手の共同性を引き出すような、ゆるく依存しあう関係性を生み出す。

一方で青木は強いロボットになりうる一例として、生成AIを挙げました。「生成AIは何でもスラスラ返答するけれど、人との関係性は前提としていないように感じる。対話はキャッチボールによって成り立つが、生成AIと面白くおしゃべりしたいというにはまだまだ工夫が必要」と述べました。ユカイ工学ではBOCCO emoのコンテンツに生成AIを一部活用していますが、BOCCO emoと話したくなる余白を持たせたいと日々開発に奮闘しています。

最後に

振り返ってみると、ユカイ工学の企業文化の中心になっているメイカソン(しっぽクッションQooboや甘嚙みハムハムを生み出すきっかけとなった、アイディア出しから、動くプロトタイプの製作、プレゼンまでを行うモノづくりイベント)でも、社員のアイデアを試行錯誤しながら、短期間で形にするモノづくりを毎年実施しています。

完成度より動くプロトタイピングを最優先にしながら、短期間で試行錯誤を繰り返す。そんな体験型のアプローチでプロジェクトを行ってきたユカイ工学の手法は、まさに「Creative Robotics」の一例と言えるのではないでしょうか。自社プロダクトだけでなく、企業様のさまざまな開発プロジェクト向けに、プロトタイピングをパートナーとしてご支援するサービスも提供しています。ご興味のある方はぜひお問合せください。

お客様と試行錯誤をしながら開発した「線人間」プロジェクトの様子はこちらです。

スイッチを押し続けるとムクムクと立ち上がる不思議な動くオブジェです。

何度押しつぶされても、へろへろにされても、不器用ながらよいしょと立ち直る姿が元気をくれるはず。

ユカイ工学へのお問い合わせはこちら

■メディア掲載

2024/2/19 ロボスタ様