フェーズフリーとは

みなさんこんにちは、セールスチームの金川です。

最近は、新型コロナウィルスの世界的な大流行で、毎日ニュースで取り上げられています。

一方で、あと数日後には、2011年3月11日に発生した東日本大震災(以下3.11)から9年を迎えます。

昔も今も、日本では様々な災害が起き続けています。

大きな災害発生直後には社会的に防災意識が高まりますが、時間が経つにつれ、誰でも記憶が薄れていってしまうものです。

「非常時のことを家族と考えたり、グッズを備えておかなきゃ!」

と、思った人は多いと思います。

でも、実際に非常時のことを想定し、数日間大切な家族を守りながら生活できるだけの非常時グッズを購入し、備えている人はどれだけいらっしゃるでしょうか?

いつもと、もしもを、もっとフリーに。

フェーズフリーとは?

恥ずかしながら、私は水と、愛犬のごはんしか備えていません。

ではなぜ、備えられないのでしょうか?

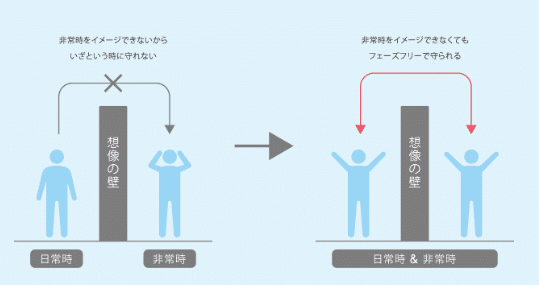

日常の生活において、災害時に自分のまわりでどんなことが起こるのか、イメージしにくいからかもしれません。

想像できないから、”備える防災”は難しいのかもしれません。

そこで、3.11を前に、みなさんにぜひ知っていただきたい考え方をご紹介します。

いつもの暮らしがある「日常時」と、災害が起きた「非常時」という2つの時間=フェーズについてわけることをやめてみよう!という発想に切替え、いつも(日常時)と、もしも(非常時)のときも、安心して暮らせるようにフェーズフリーという概念が誕生しました。

フェーズフリーとは?

日常時と非常時という2つのフェーズからフリーになって、

日常時では役に立ち、非常時においても日常時と同様の価値、または非常時ならではの新たな価値を提供してくれるものやサービスのこと。

普段使っているものやサービスが、災害発生時などの いざ!というときに自分や大切な人を守ってくれるってなんだか安心しますよね。

こちらでは身の回りのフェーズフリーを、お父さん・お母さん・お兄ちゃん・お姉ちゃん・おじいちゃん・おばあちゃん・ペットに分けて紹介されていいます。

フェーズフリーを考える上で、大事な5つの視点

フェーズフリーは、もしもの時を心地よくしてくれるだけではなく、いつもの生活も心地よく、質を向上させてくれることがフェーズフリーの考え方です。フェーズフリーは性別、年代、国籍など、利用する人を想定し、その人にとってフェーズフリーな商品となっているかどうかを考えられなければいけません。

1.常活性

どのような状況においても利用できること。

2.日常性

普段から商品やサービスを心地よく使えること。

3.直感性

使い方、使用限界が誰にでもわかりやすく、使いやすいこと。

4.触発性

商品・サービスを通して、多くの人に気づきや意識、災害に対するイメージを生むこと。

5.普及性

安心で快適な社会を作るために、誰でも気軽に参加でき、広めたりできること。

BOCCOもフェーズフリー商品に

実は、noteでもおなじみのBOCCOは、フェーズフリー性を備えた商品としてフェーズフリーデザイン事例集に掲載されています。

復習にもなりますが、BOCCOは日常時このような使い方をしている方が多いと思います。

BOCCOを介して、トランシーバーのように仕事中の両親と留守番中の子どもや離れて暮らす高齢者がメッセ―ジの送受信ができます。それも話した人の声が聞こえますよね!

付属のセンサで子どもの帰宅がわかって、仕事中でもおかえり!と言えたり(振動センサ利用)、エアコンの誤操作を検知し、BOCCOからの発話によって、正常な動作を促すことができます。(部屋センサ利用)

BOCCOは天気予報や地震速報の読み上げ機能もついており、日ごろから防災情報を耳にすることができます。

対して非常時では

BOCCOはインターネット回線を使用するため、固定電話回線や携帯電話回線と比較し、小さなデータでメッセージやセンサ情報の送受信が行われます。そのため災害時にも比較的つながりやすい連絡手段となります。

電話回線がつながりにくい場合に提供される災害用伝言ダイヤル(171)では、非常時の有効性はあるものの、初めて利用することになると、どうやって使うのかわからず、戸惑う方もいらっしゃると思います。

心配な時ほど、声を聞いて安心したいのに~!という方は、多いと思います。非常時でも、いつも使っているBOCCOを使えば、いつも通りのやり方で、音声メッセージを受け取れる場合が多いです。

そして、特に評価が高かった点としてはこちら

・日常時 / 非常時の使用方法が同じであること

・日常時 / 非常時を通じて、子どもやお年寄り、視覚障がいのある方などが、簡単に利用できるデザインとインターフェースであること

その他のフェーズフリーな商品・サービスについてはこちらをご覧ください。

フェーズフリーの勉強会をしました

世の中にフェーズフリーの考え方が広まって欲しいと思い、先日フェーズフリー協会代表の佐藤様をお招きし、勉強会を実施しました。

佐藤様からは

・フェーズフリーを提唱するきっかけ

・なぜみんな備えがないのか?

・これまでのフェーズフリーの啓蒙活動や今後の活動

についてお話しをいただき、フェーズフリーの知識や防災意識が高まったところでワークショップを行いました。

ご参加いただいた企業様は実際に自社商品・サービス開発に携わっていらっしゃる方が中心でした。

勉強会では、こちらのワークシートを用いて、”自社商品やサービスが、フェーズフリーの視点で見直してみるとどうか?”についてアイディアをふくらませました。

参加いただいた人からの感想

・分かっていてもなかなか進まない”防災”というテーマを、ビジネス視点でどう商品や業務に取り込んでいくかに関して実践方法を学ぶことができました。

・今後どのように社内の開発部門にフェーズフリーのマインドをどう共有、展開していくかが課題だど感じております。

・そもそも通常(日常)と災害時を分けて、まったく別の世界の出来事のように考えていてはフェーズフリーを理解したことにはならず、災害は日常の一部だと考える(悟る)ことが出発点だと思った。そう思えたことが「新しく学べた」最大のことだと思う。

・災害が多い国日本だからこそ発信できるコンセプトであり、やがては世界をリードしていくことにもつながるものだと思う。

・(今後フェーズフリーのコンセプトで取り組んでみたいことは)

日常+防災だけではなく、日常+トラブル対応+防災(具体的には「~忘れ」)にトラブル対応準備を意識することなく利用できるような商品の開発に取り組んでみたい。

まとめ

防災は自治体がやってくれるものと思っていたり、防災対策の重要性は理解しているけど具体的な行動に移せない人が多く、取り組みづらいものとされているのが現状です。

備えがないまま、再び災害による被害が繰り返されないために、フェーズフリーの考え方に基づき、いつも(日常時)も、もしも(非常時)のときも、生活に便利で利用できること、そして、BOCCOのように普段から家庭に馴染みながら、安心安全を提供できる企業でありたいと思っています。