『切腹』(1962/小林正樹)は催眠術だ

どういうわけか何度も観かえしてしまう、読みかえしてしまう、リピート再生してしまう……あなたの人生のなかに、そういうものってないだろうか。わたしはどうやらそのリピート回数が通常の度を越して大きいらしく、話をしていると怖がるひともいるため、ちかごろはなるべく回数を明かさないよう気をつけているし、そこまで入れ込んだものについては極力話すことを控えている。

けっきょくのところ、われわれの行動のなかには、「よさ」を論理的に説明したいという願望がかくれていて、わたしはそれが極端に下手くそなのだと思う。「よさ」を論理的に捉えられないからくりかえし触れるのだ。そんなようなことを書きたいとじめじめ考えているうちに、下手くそなりにひとつ練習してみようと思いたった。

はじめに

『切腹』という映画がある。この映画は、誰しもが認める傑作だといったところで、怒るひとはあまりいないように思う。海外でも"Harakiri"として知られていて、しばしば話題にあがっているのを見かけるし、さもありなん、評価も高い。だから、あらすじやデータなどに関しては、不勉強なわたしがくどくどと書くよりも、Wikipediaや、作品解説なんかを読んでいただきたい。『切腹』は主演の仲代達矢さんにとっての一番のお気に入りらしく、おりにふれてこの映画について語っておられるので、インタビューや書籍など、いろいろ探してみるのもおもしろい。

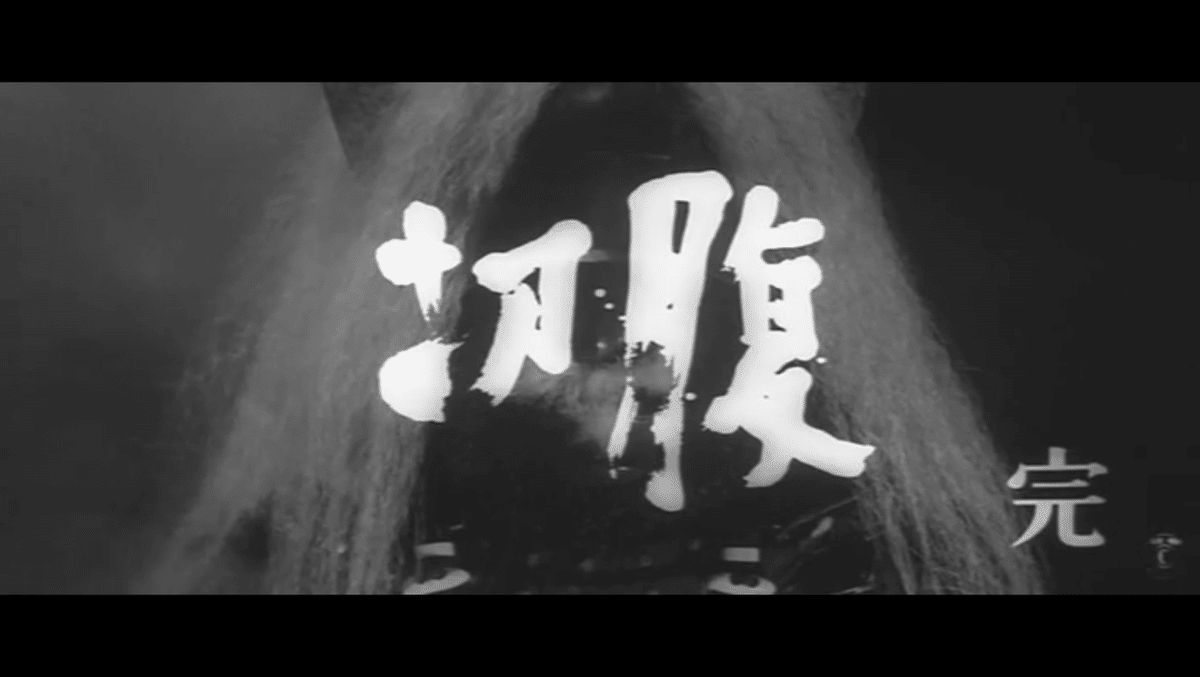

松竹のロゴが消えてから"完"と読めるまで2時間10数分、1秒たりとも無駄なところのないすごい映画なのだけど、脳内麻薬が耳から飛び散るような後半にくらべて、いちばん動きのないと言える前半30分とすこしが非常に印象的で、わたしはとくに好きだ。今日はここにしぼって書いてみようと思う。

擦り切れるほど観たわけではないけど、強烈に印象にのこっている、そんな映画を選んだ。練習には最適かな、と思っている。(今回思い立って観かえしたのをふくめて、4度ほどしか観ていない!)そして映像の作法なんて何も知らない素人がこれを書いている。まして、わたしは武士じゃないから、どうかぺらぺらの竹光で腹を割かずにすむよう、暖かく見守っていただけると幸いです。

ながいながい言いわけはここまで。

「よい」は催眠術である

なにかについて「よい」とある人が感じるとき、そのひとはある種の催眠状態にあるのではないかと思う。このあたりについてはいつか詳しく書きたいのだけど、簡単にいえば、人は「よさ」を説明できない状態にあるから「よい」と感じる、ということだ。なんだか禅問答めいているし、わたしのさびしい禅寺を焼き払いたい気持ちになる方もおられるだろうが、ここはそういう世界だと思って読んでいただけるとうれしい。『切腹』の導入部(ひいては映画全体)は催眠術である。この巧みな催眠術の種明かしを素人なりにがんばってみよう、というのが本稿の趣旨だ。

さて、Wikipediaで人間の「意識」関連のページを見ていると、

「清明度」「質的」「広がり」の三つの要素

というような文言が頻出する。

人間の意識にはこの3つの要素があるということらしい。乱暴に各要素を書き換えるなら

・清明度 = あなたがいま「起きているか」ということ。「意識がある」とか気絶してしまって「意識がない」とか、そういうかんじ。

・質的 = どれくらい「まともに」ものを考えられているかということ。寝ぼけている状態なんかを想像するとわかりやすいかもしれない。

・広がり = どれくらい「まわりがみえているか」ということ。「意識を集中する」なんていう表現を考えてみるとわかりやすいかもしれない。集中しすぎてまわりがみえない、とか、そういうかんじ。

ということになろうか。どうにも不正確そうなことを並べたが、これは学術論文じゃないので、わかりやすさ指標として、ふんわりイメージとして捉えていただけるとうれしい。ばかばかしくなってきたな、というひとは、「広がり」のところだけ、どうか意識してみてほしい。

この3つの要素のうち、「広がり」がせまくなった状態において人間は暗示にかかりやすい、つまり、催眠状態になりやすいらしい。糸で吊ったコインが揺れる様を目で追う光景――催眠術と聞くとたいていの人が思い浮かべそうだが、これには意識の「広がり」を狭める意味があるわけだ。「同じ文字を書き続けているとなんだかよくわからなくなってくる!」というような感覚が身近な例かもしれない。そして、もし人間に意識と無意識があるとするなら、意識が「狭まれば」無意識が「広がる」ということになる。また、論理的な「意識」に対して非論理的な「無意識」があるとすれば、つまり暗示にかかっている、あるいは催眠状態にある、ということは、無意識が「広がった」状態、あるいは非論理的に外部刺激に対して反応(あるいは感応)している状態、にあるといえる。同じ文字を書き続ける、という例を挙げたが、そのとき感じる気持ち悪さの正体は、無意識の「広がっていく」様を意識的に捉えた気持ち悪さなのかもしれない。暗示にかかりかける瞬間、「戻ってくる」ときがいちばん気持ち悪い。かかってしまえば人生はすばらしいのに。

ごちゃごちゃじめじめとしてきたので整理すると

・あなたはふだん論理的にものを考えている(意識が「広い」状態)

・あるひとつのことに集中することで、意識が「狭くなる」

・意識が「狭くなる」と、そのぶん無意識が「広くなる」

・無意識が「広くなる」と、論理的にものごとを考えることができない

とこんな感じだろうか。すごく乱暴にいうなら、ふだんは論理的にものごとを考えたり捉えたりしているけど、ひとつのことに集中していると、いわゆるゾーンに入るから、ものを考えている暇がなくなったり、夢心地になる、というようなことだね。

ながいながい前置きはここまで。

『切腹』のここが催眠術だ!

やっと『切腹』のお話に戻る。わたしはこの映画を「よい」と思っていて、「よい」と思っている状態とは催眠状態に近いのでは、と思っている。また、『切腹』がすごいのは、この「よいなぁ」という催眠状態が全編通して続くことかな、と思っている。「わぁ、このシーン好きだなぁ」と思う映画はそれなりにあれど、あなたにとって、2時間以上それが続く映画はほんとうに少ないんじゃないだろうか。再三申し上げている通り、1秒1秒が催眠術なのだけど、『切腹』の導入部をみて、いくつかその催眠術的ハイライトをピックアップしていこう。

ほぼ全編通して井伊家の屋敷を舞台として物語が展開していくわけだが、その提示も含んだ井伊の甲冑の大写しから映画はスタートする。

子供のころから五月人形に親しみのある日本人はもちろん、日本の甲冑になじみのない人でも、戦場のコンテクストを離れてディスプレイされた鎧のもつ「ぬけがら」らしさを感じるところではないだろうか。画像ではわかりにくいが、のちのカットなどではっきりわかるように、濃いめのスモークが焚かれていて、いっそう非現実感が際立っている。しばらく甲冑を眺めているうちに、スモークが晴れていき、じんわりとライトがつく。壁や畳が現れて、「おっ!」と現実に引き戻されるような感覚をおぼえるところに、たたみかけるようにナレーションが入る。ぼんやりしたところに、一気に情報が流れてこんでくる、この揺り戻しの仕掛けのくりかえしが、この映画のもつ催眠術性じゃないだろうか。

静かながら凄みのある、ある種の不気味さをたたえた語りを聞いているうちに、タイトルがバチーン!と出て、クレジットに入っていく。背景は無人の屋敷内を終始象徴的にうつし続けていて、このあたりからまた現実と非現実の狭間に迷い込んでいくような感覚におちいる。劇中に登場する、それもほとんどの場面で役者たちのひしめく舞台が、このときだけはからっぽで、劇の始まる前のステージをみているときの、あのなんともいえない背徳感、あまずっぱい期待、恐怖心、あるいはどういうわけか感じるノスタルジー、そういったものを思い出させる。こういうのを廃墟感っていうのかな。また、背景に流れるプログレッシブ・ロック・出囃子とでもいえるようないかした音楽もあいまって、いちばんわれわれの現実に近いはずの人名や役職名、会社名を目で追いながら、この一連のクレジット部分は、ある意味でもっとも非現実的な心地のするセクションであるといえるかもしれない。

ここからは主人公である津雲半四郎(仲代達矢)の時間軸と、斎藤勘解由(三國連太郎)の語って聞かせる千々岩求女(石濱朗)の時間軸とが、映像として交錯していく。簡単にいうと、「お前(半四郎)と同じことを言ってきたやつ(求女)がいてな……」という回想シーンをみせるわけだ。半四郎の時間軸を現実、あるいは物語の基本軸とした場合、回想シーンである勘解由の語り(とその映像化)はある種の非現実と考えることができる。「いま起きていることか、そうでないか」といったような、そういう分類イメージだね。

回想とそれを聞いている「現実の」半四郎とを交互に行き来していくわけだが、どちらも舞台は同じ井伊家の屋敷なので、ある種の象徴性が絡んでくる。よって、とてもわかりやすくもあり、そのぶん、逆説的にひじょうに難解でもある。

各シーンにおける主人公である半四郎と求女を始めとして、映像的にも、お話的にもたくさんの対比がなされている。どちらが「現実」の時間軸で、どちらが「非現実」の(つまり回想としての)時間軸なのか、はっきりとした区分けがなされているのだが……。

同じ場面、同じ口上を並べ、回想であるということを明確にしつつ、逆にその境界があいまいに感じてくる手法。画像は載せないが、そのほかにも、一方では背景に映る木があり、もう一方では障子に隠され木の影だけが映っている、など、同じロケーションであることを最大限活かした対比が目立つ。「各主人公の行く末や行動原理などの暗示なのかな」と思い始めた頃に別の木が大きく写されたりして、だんだんと頭がぼんやりとしてくるようになっている。

武士らしく感情をほとんど表に出さない仲代・丹波・三國・他の役回りの中で、ただひとり、ともすれば場違いにすら映る求女(石濱)の感情の表出、妙に現代的に感じる独り言のせりふ回しなどを観ているうちに、なぜだか、いつの間にかわれわれは求女と同化していることに気づく。「浮いている」キャラクターに感情移入することで、「現実」であるはずの舞台設定が「非現実」的な空間に感じられるようになり、観ている自分の意識と、映画の中にある自分の意識の境界がわからなくなってくるというわけである。つまり、もっとも「単純なもの」に意識が集中するにつれ、われわれは暗示の世界へ入っていくのである。

われわれにとって、ある意味での「よりどころ」であった求女はこの後切腹をすることになる。あまりに壮絶なシーンなため画像は貼れないが、ひとによっては卒倒してしまいそうな迫力のなか、そこにある種の「美」があらわれていることは、多くの人が認めるところであろう。この映画をいたく気に入ったらしい三島由紀夫は「美学」と表現したが、(彼の言葉を借りれば)「知性的な部分と感性的な部分の……異様な均衡」がここにある。舞台設定や構成上の妙としての美しさはもちろん(本稿でつらつらと書き連ねようとしているのはこちらかな)、鬼気迫る表情であったり、筋肉の凹凸や肌つやの妙な艶めかしさ、またあるいは単純に、みずから死にゆくものへの悲哀など、情緒的な美がたしかに存在している。つまり、知性(意識)と感性(無意識)がひとどころに重なって存在しているのがこの切腹シーンであり、われわれはその間をごくごく短いスパンで行ったり来たりすることになる。これまでのゆったりとした「揺り戻し」が凝縮されているのがこのシーンなのであって、これをもって暗示、あるいは催眠が完成する。われわれは、このあと何も考えず物語へ引き込まれていくことができるのである。

おわりに

催眠術としての『切腹』導入部、大枠としてはこんなところだろうか。もちろん、映画に引き込まれる要素はまだまだいくらでもある。広角レンズが移動していくときの"夢の中"感だとか、仲代達矢のこの世のものとは思えない凄みある佇まい、地の底から響いてくるような語り口、あるいは、三國連太郎のほとんど非現実的なほど洗練されたスマートさ、そして、その端々にあらわれる絶妙な感情の揺れ、まるで講談のように節々で鳴らされる扇子の音など、挙げていけばきりがない。知性(意識)の象徴であるはずの勘解由(三國)が随所にさりげなく感情を表すのに対して、感性(無意識)の役割を担う半四郎(仲代)が終始鉄でできているかのような振る舞いで場を制しているところなんかも、とてもおもしろい。互いの役者人生の違いに反映させて考えるのも楽しいだろうし(演技論についてこのふたりが、それも撮影中に大喧嘩した逸話も残っているようだ)、ほんとうに無限に遊べるすごい映画だ。

もし反復運動が催眠術の正体なら、このまずいまずい文章の途中で、ぐっすり眠っていただければ幸いである。