大型データから解き明かす土星衛星の大気環境

飛翔するnodes

大型データから解き明かす土星衛星の大気環境

土星の衛星「タイタン」は、地球と同様、分厚い大気に覆われています。窒素を主成分とする大気には、生命の材料となる物質がどうつくられたかを知る手がかりが隠れています。

飯野孝浩特任准教授らは探査機に頼らず、地上望遠鏡の観測データを解析することで、タイタンの大気における化学過程の一端を明らかにしました。いったいどのようにして遠く離れた天体の大気の成分を調べたのでしょうか。

苦労したことなども含めて話をうかがいました。

タイタンの大気は生命材料がつくられる出発点

─まず、タイタンの大気を調べる意義について教えてください。

飯野|多種多様な分子を含む分厚い大気に覆われているタイタンの環境は、昔から地球に似ていると言われてきました。タイタンの大気は主成分が窒素で、その次に多いのがメタンです。大気中ではこの窒素とメタンを起点としてさまざまな化学反応が起こり、複雑な分子がつくられています。やがてこれらは雲となり、雨となって地上に降り注ぎ、生命の材料になっている可能性があります。つまり、タイタンの大気中の化学過程は、生命の材料がつくられるプロセスの出発点と考えられるのです。タイタンの大気中でどんな分子がどのような化学反応で生じているのか。それを順に明らかにすることで、生命につながる化学過程の全貌が見えてくると世界中の科学者が期待しています。

土星:Courtesy NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) Acknowledgment: R.G. French (Wellesley College), J. Cuzzi (NASA/Ames), L. Dones (SwRI), and J. Lissauer (NASA/Ames)

地上望遠鏡と解析技術により探査機にも比肩する成果

─どのようにしてタイタンの大気の成分を調べるのですか?

飯野|過去には探査機「ボイジャー」や「カッシーニ」が送り込まれ、土星を周回したりタイタンに小型機を降下させたりして詳細な調査が行われましたが、いずれもミッションが終了しており、次に土星に探査機が送られるのはいつになるかわかりません。

一方で近年は、地上大型望遠鏡を用いることでも遠く離れた天体を詳細に観測できるようになってきました。私たちは南米チリにあるアルマ望遠鏡の観測データを使って、タイタンや海王星など太陽系の中でも特に遠い天体の大気環境を調べています。

─研究からどんなことがわかりましたか?

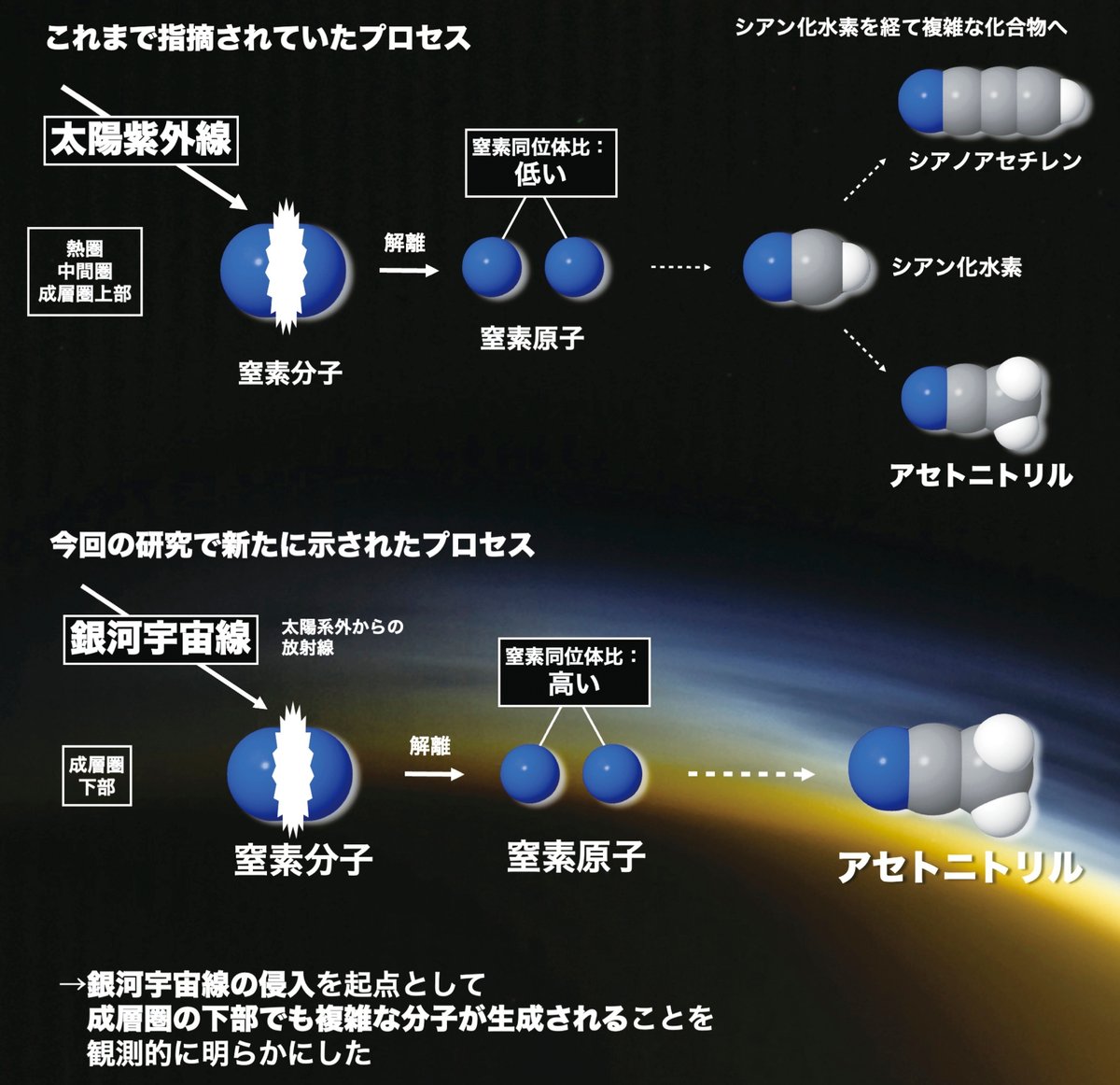

飯野|2020年2月に発表した研究では、タイタンの大気中にごくわずかに存在するアセトニトリル(CH3CN)という分子がどのように生成されているかを調べるため、アルマ望遠鏡を用いてタイタンの大気中のアセトニトリルとその窒素同位体が放つ微弱な電波を検出し、解析を行いました。その結果、アセトニトリルは成層圏下部で銀河宇宙線によって解離した窒素分子から直接生成されていることがわかりました(図下)。先行研究でこうしたシミュレーション予測はされていましたが、観測で明らかにしたのは世界で初めてです。「アセトニトリルは成層圏上部より上空で、太陽紫外線によって解離した窒素分子からシアン化水素を経て合成される」という説(図上)もあったのですが、そうではありませんでした。この成果は、地上望遠鏡と解析技術を組み合わせることで、探査機に比肩する科学的成果が挙げられることを示したといえます。

アルマ望遠鏡のデータを解析したところ、タイタンの成層圏下部でアセトニトリルの高い窒素同位体比(CH3C15Nに対するCH3C14Nの存在割合)が観測された。これは太陽系外から飛来する銀河宇宙線により窒素原子が解離してアセトニトリルを生成するというシミュレーション予測の結果と一致した。

当初は小さなハードディスクで膨大なデータを1つずつ解析

─研究を進めるうえで苦労した点は?

飯野|アルマ望遠鏡は世界中の多くの研究者が使いたがっているので、観測提案を出してもそう簡単には採択されません。そこで私たちは、誰でも利用できるキャリブレーション用のデータ(目的とする天体の観測データを補正するために取得する観測データ)を入手し、その中から研究に使えるタイプで質の高いものを選び出して解析を行っています。

ただし、アルマ望遠鏡がキャリブレーション用に取得しているタイタンの観測データは、年間で約200件、データ量にすると約35テラバイト(1テラバイト=1000ギガバイト)もの量になります。これを保存するだけでも大きなハードディスクが必要ですが、科学研究用のデータに変換するためには、さらにこの5倍の容量のハードディスクが必要になります。

研究を始めたばかりのころは資金がなかったので、家電量販店で購入した小さなハードディスクを使い、データを1件ダウンロードして処理したらデータを捨て、また1件データをダウンロードして処理しては捨て…ということの繰り返しで、大変な手間でした。1件のデータを処理するのに1日かかるので、1年分のデータを処理するのに半年以上もかかりました。

次第に研究費をいただけるようになり、624テラバイトの巨大なハードディスクを整備することができました(写真)。さらに、複数のCPUで効率的にデータ処理を行うソフトウェアも開発し、そのお陰で、今回の研究では約3000件のタイタンのキャリブレーション用データを1ヵ月足らずで解析できました。また、アルマ望遠鏡の観測データを解析するための一連のプロセスも確立できたので、その後はさらに効率的に研究を進められています。

48台のハードディスクをつないで、家庭用パソコンの100~1000倍に相当する624テラバイトもの巨大なストレージを構築した。

─今後の展望はいかがですか?

飯野|木星や海王星など、窒素を含む大気をもつ惑星は他にもあります。そうした天体でも、今回のように地上望遠鏡を用いた窒素同位体の観測から、大気の化学過程と惑星誕生後の歴史を解明できる可能性があります。今回構築した解析技術を他の惑星にも広げ、さらなる観測研究に発展させていきたいと考えています。

(取材・構成 秦 千里)

飯野孝浩/専門は電波天文学、惑星科学。名古屋大学大学院理学研究科博士課程修了、博士(理学)。東京農工大学科学博物館特任助教を経て2019年より現職。

深く学ぶには

プレスリリース「地上大型電波望遠鏡により、土星の衛星タイタンの大気成分の詳細な観測に成功」

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z0310_00018.html

Contents

巻頭言

特集 データ活用社会創成プラットフォームmdx 始動

ゼロカーボンを目指す地域と技術をつなぐ情報基盤の構築

オープンデータから日本全国の人流をつくりだす

医学分野の論文から日本語言語モデルを構築する

連載 nodesの光明

情報システム利用者の「困った!」を解決

──教育のオンライン化に貢献する学生サポーターたち

連載 飛翔するnodes

大型データから解き明かす土星衛星の大気環境

nodesのひろがり

プロジェクト md“X”

スパコン導入の舞台裏

0と1で超巨大システムを操る

モノとその繋がりの科学