【完全版】石灰沈着性腱板炎の治療【手術・ストレッチ・衝撃波】

「レントゲンで石灰がある肩の痛みはなんでも石灰沈着性腱板炎と言われてしまうケースが見られるので、ご注意ください。」

今回は「石灰沈着性腱板炎の治療・完全版」ということで、これさえ見ていただければ大事なことはほとんど伝わるという内容を目指しました。

※このnoteでは、整形外科医:歌島大輔が医学的根拠をもとに、わかりやく、かつ実践的な医療健康情報をお届けします。

ときどき出てくる「ふんぞり男」とは、その名の通り、ふんぞり返って態度がデカい患者さんです。

いきなりですが、みなさま!

「肩の石灰」って言われたことありますか?

過去でも、現在治療中でも

ご経験がある人は、コメント欄に

「ありまーす」とか

「ないでーす」とか

一言でもいいので、コメントしちゃってください。

詳しくエピソードやお悩みを書いていただいても構わないので、

みなさまのご経験、お悩みを教えてください!

ふんぞり男「なんで知りたいんだよ」

お、なんでもかんでもイチャモンをつけるふんぞり男さんにお答えすると、

実際、石灰沈着性腱板炎の患者さんをたくさん拝見しています。

しかし、そうは言っても1対1でお話しできる時間、回数は限られます。

こうやってYouTubeなどの情報発信をやるようになって

「こんなにも多くの人が、こんなにも多様なお悩みをお持ちなのか!」

ってことに気付けたんですね。

そして、その気付きがこういう動画のアイディアに繋がっていくんです。

結局、そういうお悩みやエピソードを伺って、その解決に貢献したいという思いが良い動画や良いコンテンツを創るということは間違いないので、ぜひぜひコメントをお願いしたいんです。

今回の内容は次の通りです。

順番に解説していきますね。

1. 肩の石灰化ってなに?

聞いたことがない人は

「え?肩が石灰化?石灰化ってそもそも何?」って感じだと思うんですよ。

でも、医師から「肩が石灰化しているねぇ」って言われたことがある人って少なくないはずです。

なぜなら、こちらの論文(*1)では、推定有病率が2.7%-22%で、肩の痛みに関する相談の10%が石灰だっていうことなんですね。

多いですよね。

「肩が痛いんです」って来てくださる患者さんの10%が石灰による痛みなんじゃないかっていう論文なんですね。

さらに教えてくれているのは、30-50歳代の女性に多く、左より右肩の方が多いけど、10%両肩に起こるとされています。

ふんぞり男「多いのはわかったから、石灰化ってそもそもなんなんだよ」

これはまず、日本における最も信頼のおける日本整形外科学会の説明を引用します。

肩腱板内に沈着したリン酸カルシウム結晶によって急性の炎症が生じる事によって起こる肩の疼痛・運動制限です。

この石灰は、当初は濃厚なミルク状で、時がたつにつれ、練り歯磨き状、石膏(せっこう)状へと硬く変化していきます。

石灰が、どんどんたまって膨らんでくると痛みが増してきます。

そして、腱板から滑液包内に破れ出る時に激痛となります。

簡単な説明で一見わかりにくいかもしれませんが、さすが日本整形外科学会ですね。

この文字数で説明するにはこれ!って感じで、多くの学ぶべき説明があります。

ただ、一般の方にはわかりにくいと思うので、文字数制限がないこの動画ではもっと丁寧に解説していきますね。

まず大事なのが一番最初。

「肩腱板内に沈着したリン酸カルシウム結晶によって急性の炎症が生じる事によって起こる肩の疼痛・運動制限です。」

もうこれがほぼほぼ全てです。

分解して説明していきます。

「肩腱板内に」っていうのが1つめのポイント。

肩のインナーマッスルのスジを腱板と言って、もう僕も腱板断裂の動画を何本公開したか覚えてませんが、この腱板の中で起こることです。

その中に「リン酸カルシウム結晶が沈着する」という言葉。

ふんぞり男「うわぁー、やめろ、文系の俺には無理だ!」

いや、理系の僕もあんまり得意じゃないですし、別にリン酸カルシウムがなんたるかを知らなくても良いんです。

カルシウムってだけでいいと思います。

なぜならカルシウムって人体においてとっても大事だからですね。

カルシウムのために小魚、牛乳!っておばあちゃんに言われたことがある人も多いと思いますが、なぜかおばあちゃんなんですよね・・こういうことを教えてくれるのは。

で、そのカルシウムがなぜか、本来くっ付く場所じゃない腱板の中にくっ付いちゃったのが石灰沈着性腱板炎なんです。

さらに整形外科学会の説明は続きます。

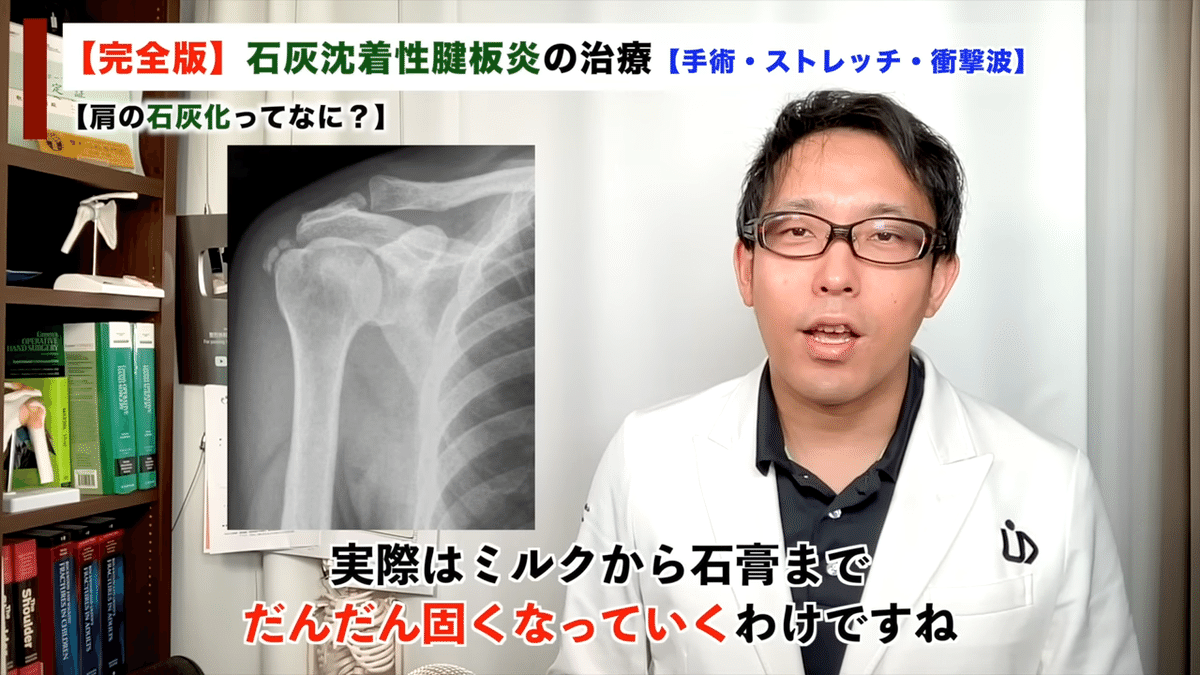

「当初は濃厚なミルク状で、時がたつにつれ、練り歯磨き状、石膏(せっこう)状へと硬く変化していきます。」

ということなんです。

レントゲンでみると、白い固まりなんですが、実際はミルクから石膏までだんだんと固まっていくわけですね。

「石灰が、どんどんたまって膨らんでくると痛みが増してきます。

そして、腱板から滑液包内に破れ出る時に激痛となります。」

こちらは、症状の話ですね。

これは、僕が多くの患者さんを診てきた経験と一致する部分と

一致しない部分があります。

前半の記載はあまり一致しません。

石灰がどんどんたまって膨らんでくると痛みが増すとありますが、

これが事実とするなら、肩の痛みが出てレントゲンを撮ったときに

「石灰沈着性腱板炎ですね」となり、

その後も痛みが改善しない場合にレントゲン上石灰が大きくなっているというケースが起こりそうですよね。

しかし、初診時のレントゲンの石灰から大きくなるケースは

僕の経験上ほとんどありません。

消えちゃうか、変わらないかのどっちかです。

そして、後半は思いっきり一致します。

石灰が腱板の外である滑液包という部分に出てくる激痛というやつですが、この激痛がスゴいんです。

驚くほどの痛みで、夜中に救急外来にいらっしゃる患者さんもいます。

ただ、この激痛のあとにしばらくしてレントゲンを撮ってみると石灰が小さくなったり消えていたりするんですね。

これは石灰が腱板の外に出て、急激に炎症を起こして石灰を溶かしたという表現がされます。

炎症っていうのは痛みの原因ですが、本来は細菌やウイルスなどの異物を体内から除去するために必要な反応ですよね。

そして、石灰も実はそういうターゲットになるわけです。

2. 石灰沈着性腱板炎の症状

大きく分けて、2つのメカニズムと症状があるという理解がわかりやすいです。

1つは「急性期の炎症」

これは先ほどの解説ででてきた「激痛」ですね。

この激痛は、肩の痛みの中でもマックスに痛い部類に入るんじゃないかなと思います。

腱板断裂なんかの比じゃないですね。

2つめは「インピンジメント」

これをよく「そこに石灰があるが故の痛み」と僕は表現しています。

特に大きな石灰で起こりやすい痛みなんですが、模型を使いながら説明します。

例えば、腱板でもちょうど棘上筋腱と棘下筋腱の間くらいの位置に大きな石灰ができると、肩を上げるときにこの上の骨などとぶつかるんですね。

ぶつかる、もしくは擦れるというニュアンスがいいのですが、これって痛そうじゃないですか?

これ、実際に痛いんですよ。

「肩峰下インピンジメント」と言って、石灰がなくても起こることがあるので石灰があると、そりゃ起こるよねって状態です。

石灰沈着性腱板炎の症状としては

この2つだけと理解していただくことをオススメします。

もちろん、それ以外にもいろんな症状はあるのですが、

レントゲンで石灰がある肩の痛みはなんでも石灰沈着性腱板炎と言われてしまうケースが見られるので、ご注意ください。

ここら辺のお話はまた後半で出てきます。

3.石灰沈着性腱板炎にはどんな治療があるの?

ここでは6種類の治療法を解説します。

それぞれ意味や目的、治療としての強さが違います。

治療としての強さは、同時に副作用の強さやリスクの高さにも繋がるので、しっかりと良い面、悪い面を理解して選んでいただきたいです。

3-1)飲み薬

飲み薬の基本は「消炎鎮痛剤」です。

石灰沈着性腱板炎、つまり、炎症なわけですから、

消炎鎮痛剤は効果を呈する可能性があるわけですね。

ロキソニン・ボルタレン・セレコックスなどの

「非ステロイド系消炎鎮痛剤」という種類の薬がよく使われます。

こちらの動画もご参照ください。

しかし、痛みの強さ、炎症の強さによっては、

この消炎鎮痛剤では太刀打ちできないこともあります。

なら、もっと飲めば良いのかっていうと、副作用も心配になってきますから、他の治療も考えたいわけですね。

あと、石灰沈着性腱板炎には胃薬としてよく使われる、

H2ブロッカーが効くって言われて、日本ではよく使われるんですが、

世界的なエビデンスはほとんどありません。

実際、世界的な論文検索サイトである「Pubmed」で

「H2 blocker calcific tendinitis」で検索すると、

1件症例報告が出てくるだけなんですよ。

日本語の論文では結構報告されているんですけどね。

H2ブロッカーは、この程度のエビデンスだと言うことを知った上で、服用してください。

でも、消炎鎮痛剤を飲むときに一緒に胃が荒れないように胃薬を飲むことも多いですが、それをH2ブロッカーにすることもあります。

ついでに飲むという感じで使われるケースもあります。

ついでにとか言ったら、怒られそうですね。

すみません。

3-2)ステロイド注射

さきほどの飲み薬で太刀打ちできないときに、さらに強い治療として

「注射」があります。

飲み薬と注射を比べたときに大きく違うのは、ダイレクトかどうかなんですね。

飲み薬って、飲んで、胃で消化され、腸で吸収され、肝臓で代謝され・・・と、いろいろと長いルートを辿って、痛い場所に届くわけです。

しかし、注射はもうその痛い場所、炎症が起こっている場所に直接ダイレクトに届けることができます。

この違いはデカいですね。

どうデカいかというと、強い薬を「副作用リスクを減らしながら使える」ということです。

飲み薬で効果が不足していたら、もっと強い薬とか量をたくさん飲みたくなりますよね。

でも、飲み薬って肩だけに届くわけじゃないわけです。

むしろ、胃腸から血液を通って全身を回って、その中で痛い肩にも薬が届きます。

となると、薬を強くしたり量を増やせば、全身を回る量も増えるんです。

副作用リスクが高まるのも当然ですよね。

しかし、注射は血管に入れない限りは、全身を回る量は多くありません。

大部分を肩だけに届けることができます。

ということは、強いステロイドを打つことのリスクもそこまでは高くないってことが言えます。

それでも何回も打つのは考えものなんですが。

つまり、非ステロイド性消炎鎮痛剤よりも強いステロイドを直接肩の炎症部位に打つことができるのがメリットになるわけです。

3-3)石灰吸引

こちらも注射なんですが、石灰を注射器で吸い取ってしまおう!っていう治療です。

ふんぞり男「なに!それが一番いいじゃねぇか」

そうですよね。

吸い取れちゃえば、それが一番いいんです。

でもそれは

石灰ができたてのミルク状の状態や、それに近い状態でのみ可能で

石膏が固まったような状態では無理なんですね。

水を注入して柔らかくしながら吸う工夫などはするのですが、

痛みが出たりしているときは、吸引できないことのほうが多いです。

3-4)体外衝撃波

これは比較的新しい治療法ですね。

元々は尿路結石という、おしっこの通り道に石ができてしまう病気に対して、身体の外から衝撃波を加えることで石を砕いてしまうという治療でした。

それを石灰沈着性腱板炎でもやろうという発想です。

特に、砕いてしまえるほど効果が高いのは「集束型」と呼ばれる体外衝撃波で、かなり大きな病院でしかできないことが多い治療です。

こちらの論文(*3)でも、石灰沈着性腱板炎に対して短期から中期までの治療効果があると報告されています。

3-5)リハビリ・ストレッチ

石灰自体が消失したり、減ったりするようなストレッチもリハビリもトレーニングもありません。

目的は別にあります。

それは「そこに石灰があるがゆえの痛み」と解説した肩峰下インピンジメントという現象を起こしにくくするためのリハビリですね。

こちらの論文(*4)では、肩峰下インピンジメントを起こしやすい人の特徴として、以下の3つが挙げられています。

僧帽筋上部線維が緊張

僧帽筋下部線維が弱い

前鋸筋が弱い

ということは、逆に僧帽筋上部線維をストレッチして、僧帽筋下部繊維と前鋸筋を鍛えれば、効果を示す可能性があるという仮説は成り立ちますよね。

ですので、その3つのリハビリをご紹介します。

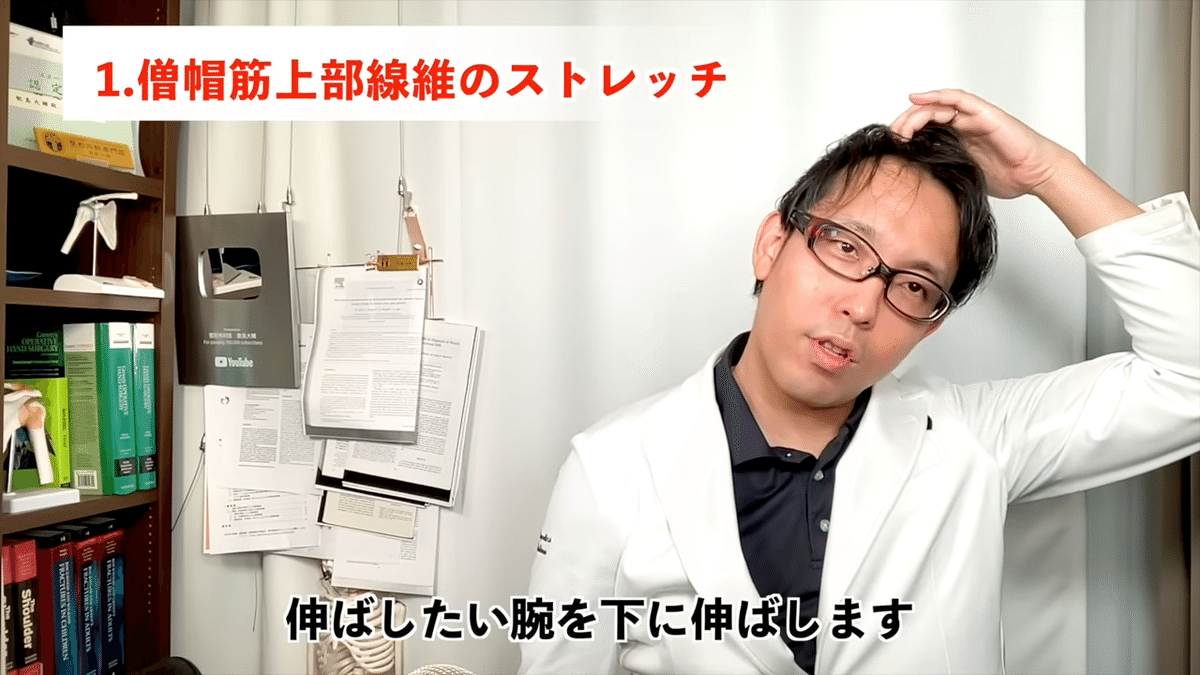

僧帽筋上部線維のストレッチ

いろんなやり方があるんですが、伸ばしたい方の僧帽筋と逆に首を傾けて伸ばしたい方の腕を下に伸ばします。

これを20-30秒ゆっくり伸ばしましょう。

僧帽筋上部線維はザックリ言えば、首と肩甲骨をつないでいるので、首と肩甲骨をお互い逆方向に引っ張ればストレッチになるわけですね。

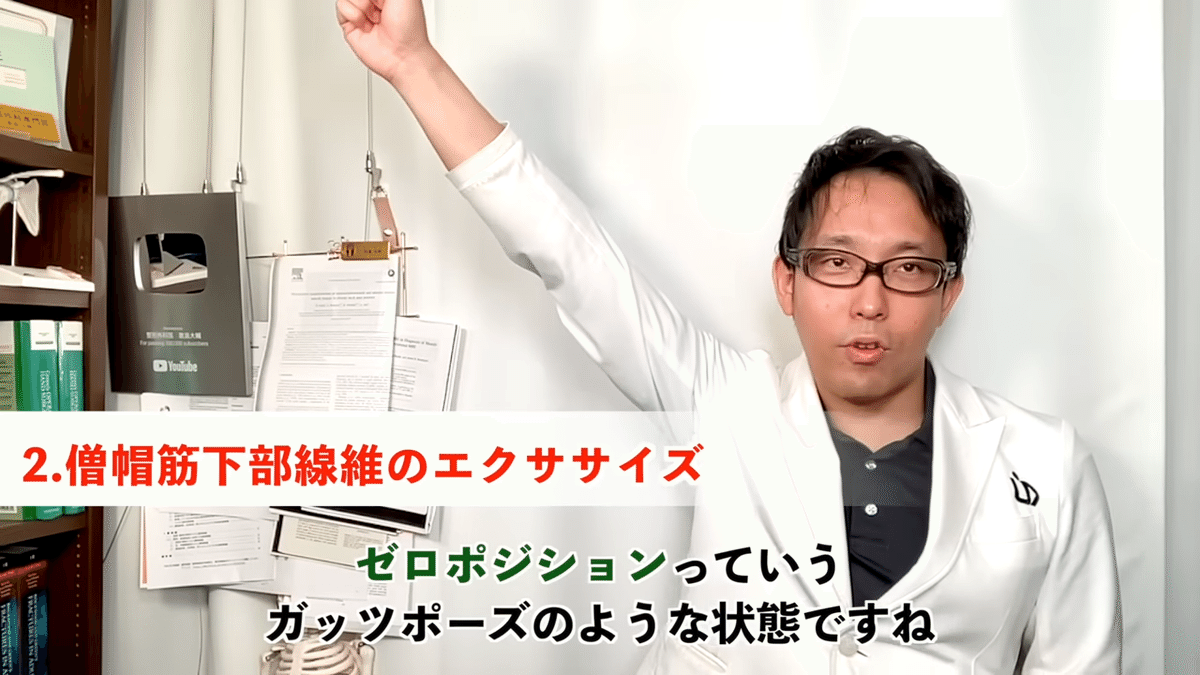

僧帽筋下部線維のエクササイズ

先ほどの上部線維と違って、首じゃなくて背中と肩甲骨を繋いでいます。

筋肉の走る方向も違って、上部線維は首から肩甲骨という方向です。

つまり上から下ですね。

それに対して、下部線維は背中の下の方から上の肩甲骨の方向です。

つまり下から上に走っています。

この筋肉を刺激するエクササイズとしてカンタンなのは、ゼロポジションというガッツポーズのような状態にすることです。

この状態で肩甲骨を起点に腕を背中側に持っていく力を10秒入れて休む、また10秒入れて休むを3回繰り返すっていうのがカンタンです。

ただ、これは肩が痛い人には難しいので、無理しないでくださいね。

このエクササイズは手の向きが大事で、手のひらを外側に向けてください。

これは何かと言うと、肩の内旋という動きなんですね。

この動きによって、肩が不安定で脱臼癖がある人でも、かなり安全なものになります。

手のひらが内側に向くようにやると、脱臼しやすい動きになっちゃうので、気をつけてくださいね。

ただ、石灰で肩峰下インピンジメントがあると、それが逆に痛かったりするので、痛い場合は手の向きを調整してください。

いずれにしてもポイントは肩甲骨です。

肩甲骨を後ろに寄せるっていう動きですね。

肩を上げていると、その時に下部繊維が動くので、効果的なエクササイズになるということです。

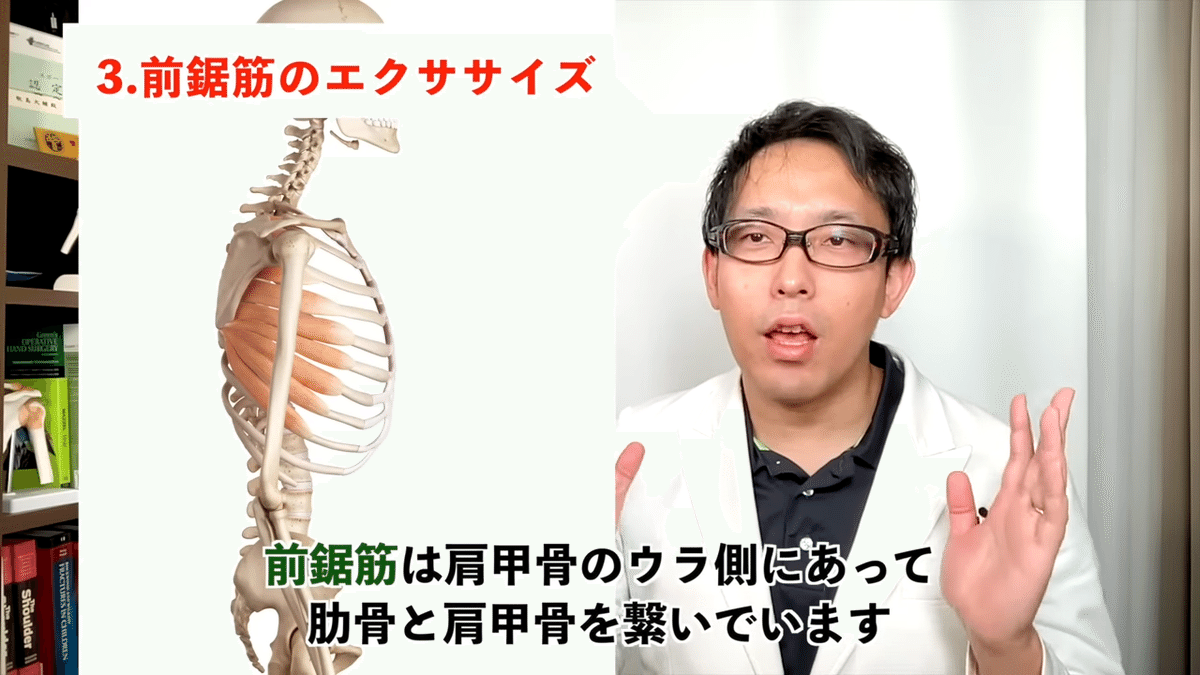

前鋸筋エクササイズ

前鋸筋は肩甲骨のウラ側にあって、肋骨と肩甲骨を繋いでいます。

これが上手に使えると、肩甲骨が肋骨に沿って安定的に動いてくれます。

この肩甲骨の安定って、肩の働きにおいてとっても大事なので、前鋸筋は常に重要視されています。

一番わかりやすいエクササイズは腕を前に伸ばします。

肩甲骨が肋骨に沿って前にいくほど、腕が前に伸びるという動作を、

10秒行い、休むを3セットという感じです。

身体の位置、頭の位置を変えずに伸ばそうとするとこうなるわけです。これ、前鋸筋が働いているんですね。

身体を丸めちゃダメですよ。

いずれも肩に痛みが走るとなれば逆効果になる可能性が高いので、痛くない範囲で弱い負荷でいいから継続する。

少しずつ、3ヵ月とかそんなスパンで効果判定をするようなものがリハビリだとご理解ください。

3-6)手術

手術は、今は主に関節鏡手術が行われます。

「そこに石灰があるから痛い」という状況であれば、

その石灰を取ってしまえばいいということになります。

ただ、腱板の中に石灰があるので、その石灰を手術で取ると、腱板には穴があくことになります。

つまり、「腱板断裂」が起こるということです。

ですから、ある程度大きな石灰を取り除くような手術は、

腱板断裂の手術でもあると考えてください。

腱板にできた穴を修復しないといけないってことですね。

ですから、術後も1−2ヶ月の安静が必要ですし、段階的なリハビリを行うことになります。

腱板断裂については、こちらの動画シリーズもぜひご覧ください。

6種類の治療をご紹介してきましたが、どの治療を選べば良いのでしょうか悩ましいですよね。

4.どの治療を選べばいいの?

手術の項目でお伝えしたように、石灰沈着性腱板炎って言っても、

結局、腱板断裂に関わる知識も必要になってくることがわかりました。

それどころか「五十肩の知識」も十分にないと

石灰沈着性腱板炎の治療ってうまくいかないことが多いんです。

ふんぞり男「は?石灰沈着性腱板炎なんだから石灰のせいで痛いんだろうが、なんで五十肩なんだ。」

って思うじゃないですか。

実は多くの整形外科医もそう思っちゃったりして、なかなか治療がうまくいかなかったりするんですね。

レントゲンを見ればちゃんと石灰が写ってるんですよ。

でも、実際は五十肩、それも重症の凍結肩と呼ばれる状況が肩の中では起こっています。

極論、石灰を取り除く手術をしたとしても全然症状が改善しないどころか、悪化して僕の外来にいらした患者さんもおられました。

石灰を取ったのに痛みが増して肩が上がらなくなってしまった・・・という患者さんです。

とっても有名な素晴らしい先生の手術を受けられたあとだったので、

手術はバッチリなされていました。

しかし、僕の所を受診した時の症状は思いっきり凍結肩・・・

その後、リハビリなどでも改善せず、関節鏡で凍結肩の手術をしたところ

速やかに改善されました。

これも後医は名医の言葉の通り、順番が逆だったらどうだったかはわかりません。

ですから、前の先生を批判するのは違います。

僕が最初に治療していたら、そのときの症状や診察所見ではやはり同じ処置、同じ手術をしたかもしれませんから・・

一方で、こういう経験をすればするほど、診断や状況って大事だなって思うんです。

つぎは、あなたの石灰の状況・症状・タイプを判定しつつ、

その場合はこの治療をすることが多いっていう感じで解説を進めていきたいと思います。

5.あなたの石灰化タイプチェック

まずここまでのお話のおさらいなんですが、石灰沈着性腱板炎の症状としては主に2つのタイプがあることをお伝えしました。

急性の炎症で激痛になっている状態と、

石灰があるが故の痛みである肩峰下インピンジメント。

まずこれのチェックです。

急性炎症で激痛の場合は、チェックもいりません。

痛くて動かせないことがほとんどですし、夜も眠れないです。

この場合は石灰の周りの炎症が強すぎるので、まずはその炎症を抑えたいわけです。

しかし、炎症が強すぎるがゆえに飲み薬くらいでは太刀打ちできないことも多いので、ステロイドの注射をピンポイントに打つのが一般的です。

適切な場所にステロイドが届けば、驚くほど痛みがラクになるという患者さんを何人も拝見してきました。

そして、多くはそれで治療終了です。

ふんぞり男「は?石灰はどうするんだ!?」

石灰って別にあっても痛くない人は多いんです。

むしろ、激痛になってしまった人は、前から石灰はあったはずなので、

困らない、痛くない状態なら、またその状態になり得ます。

そして、急性炎症っていうのは、その石灰を溶かそうとする反応ですから、実際消えちゃうこともあるんですよね。

ですから、僕の経験上は、急性炎症が治まったら

それ以上の治療を必要とする患者さんは少ないです。

もちろん、例外はありますが。

「そこに石灰があるがゆえの痛み」っていうのは、肩峰下インピンジメントが起こっているので、典型的には「この動き」で痛みが走ります。

模型を使うと、ここに石灰があるとして、こうやるとこの骨の下で石灰がぶつかったり、擦れるわけです。

この場合の治療は、肩峰下インピンジメントの治療をまずやります。

飲み薬やヒアルロン酸注射など、弱めの治療でもコントロールできる場合や先ほどお伝えしたリハビリを頑張って継続してみるのも手でしょう。

それらでは難しいという状況では、関節鏡で石灰を取り除きます。

「そこに石灰があるが故の痛み」なら石灰を取ってしまおうというシンプルな話ですね。

ですが、手術ですから最終手段ということになるわけです。

前半の症状でお伝えしましたが、この2つのタイプが石灰沈着性腱板炎の症状です。

でも、実際はもっと多彩でいろんな症状を呈することがあります。

その原因が先ほどの「五十肩」ということになります。

五十肩って「肩関節周囲炎」っていう病名がつきやすいんですが、もうどっちの名前を取りあげてもザックリし過ぎだろっていう病名なんですよね。

肩関節周囲炎なんて、肩関節の周囲の炎症ですからね。

周囲ってどこのことなんだよって感じじゃないですか。

五十肩なんて、五十歳くらいに多い肩って、もう何を言っているか意味不明なレベルですよね。

ですから、全然、石灰沈着性腱板炎に五十肩の要素が混ざっていることもあれば、石灰はレントゲン上あるけど、それは症状を出していなくて、症状はほぼほぼすべて五十肩ってケースもあるんです。

この見極めは大事ですよね。

だからこそ、先ほどの急性炎症と肩峰下インピンジメントが大事で、

それ以外の症状があると

「あれ?石灰沈着性腱板炎以外にも原因があるんじゃないか?」

って考えた方がいいってことなんです。

具体的によくあるのは、「肩の拘縮」です。

上がらないし、回らないって状態。

急性炎症の場合もそうなんですが、激痛過ぎて、上がらないとか回らないっていうか、動かせないっていう表現が近いです。

それに対して、五十肩の上がらない、回らないも炎症が強ければ動かせないに近いんですが、徐々に「あ、カタいんだ」ってことに気付きます。

痛みはあれど、痛みがなくなっても、これは上がらないないなって状態。

これを拘縮と言います。

これは石灰沈着性腱板炎の症状ではないですね。

そして、五十肩かもしれないなって思った時の対処法は・・・

これを話し出すと、もう30分動画が続くことになっちゃうので、ぜひこちらの動画をご覧ください。

本日の一言

「石灰沈着性腱板炎・・・意外と奥が深いです」

🎁電子書籍「Shoulder Rule」プレゼント

肩の治療に関する渾身の電子書籍「Shoulder Rule」をプレゼント中です。

さらに特別限定動画「痛みに強くなる!-脳科学的痛み対策トップ3」を追加プレゼントします。

詳細はこちら▼

🎁治療家さん向けプレゼント

電子書籍「レッドフラッグ100選」

危険な兆候・症状・疾患を一気に学べる▼

参考論文

(*1)Prog Orthop Sci 2020. Rómulo Silva et al. Calcific Tendinopathy of the Rotator Cuff. Current Solutions

(*2)Christelle Darrieutort-Laffite et al. Joint Bone Spine. 2018 Calcific tendonitis of the rotator cuff: From formation to resorption

(*3)Jan K.G. Louwerens et al. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2014 Evidence for minimally invasive therapies in the management of chronic calcific tendinopathy of the rotator cuff: a systematic review and meta-analysis

(*4)J Electromyogr Kinesiol. 2014 Scapulothoracic muscle activity and recruitment timing in patients with shoulder impingement symptoms and glenohumeral instability Filip Struyf et al.

(*5)Clément M L Werner et al. J Shoulder Elbow Surg. 2006 Subacromial pressures in vivo and effects of selective experimental suprascapular nerve block