【絶対ダメ】着圧レギンスの危険な履き方【重大トラブル/弾性ストッキング】

「 第1位は、足が動かなくなってしまう恐怖のリスクです」

今回は、着圧ストッキングによる合併症がテーマです。

着圧レギンスの危険な履き方をお届けします。

※このnoteでは、整形外科医:歌島大輔が医学的根拠をもとに、わかりやく、かつ実践的な医療健康情報をお届けします。

着圧レギンスの危険な履き方とは!?

脚がむくむのが嫌であったり、脚痩せ効果を期待したりなど、

市販されている着圧ストッキング・着圧レギンス・弾性ストッキングを履かれる人もいるのではないでしょうか?

こういう類いのレギンスやストッキングなどを履かれていますか?

今回は、この着圧系の意外と知られていないリスクについて、

最低でもこれだけは押さえておいていただきたいという3つをお伝えします。

これを知らないで間違った履き方をして、もの凄い後悔をすることにならないようにしていただければと思います。

こちらの論文(*1)ですが、弾性ストッキングを治療や予防で使っている病院やクリニックへのアンケート調査をされた研究なんですが、このストッキングによる何らかの合併症の発生率を調査されています。

最も多くの病院やクリニックが回答したのが、1-9%で何らかの合併症が起こったということです。

つまり、100人に1人から9人が合併症を起こしたということになります。

これを高いと見るか、低いと見るかは人それぞれです。

この件数を、適切に専門家の指導や監視のもと、適切に使用されていてもなお、この発生率とすれば高いという考え方もできますし、

病院やクリニックですから、元々リスクが高い人が多かったとする考え方もできます。

いずれにしても、

・誰にでも可能性がある

・間違った使い方をすると可能性が上がる

という当たり前のことを念頭に、弾性ストッキングの3大リスクをランキング形式で解説していきます。

第3位 皮膚障害

まずは皮膚障害です。

かぶれや接触性皮膚炎などになります。

強い圧迫を加えるわけですから、そこに触れる皮膚にも圧力が加わります。

素材との相性が悪いとか、極端な話ですがアレルギーがあれば、間違いなく皮膚炎が起こります。

シンプルなリスクですが、甘く見てはいけません。

基本かぶれたら、その商品や同じ素材の商品は使わない方がいいと思います。

また、履く前に「今の皮膚状態は大丈夫ですか?」っていうのも確認したいですね。

すでに荒れていたり、乾燥していたりすると、かぶれるリスクが高まりますので、スキンケアを優先してください。

第2位 褥瘡・皮膚潰瘍

「褥瘡」という言葉、ご存じでしょうか。

一番典型的なのは、寝たきりのご高齢の方の腰からお尻のあたりの皮膚がただれた結果、穴があいたようになってしまうことです。

これを「皮膚潰瘍」と言ったりします。

潰瘍って言うのは、えぐれてしまうってことです。

ですから、胃潰瘍は胃の粘膜がえぐれてしまいます。

それがさらに悪化すると「胃穿孔」で、完全に穴があいてしまうわけですから怖い状態です。

それがストッキング・レギンスをはいて、圧迫した部分にも起こりうるってことです。

怖いですよね。

なぜ、寝たきりのご高齢の方のお尻に褥瘡ができやすいかと言えば、四六時中、その部分が寝たきりによって圧迫されているからです。

そして、それに栄養不足なども相まって、皮膚がやられてしまいます。

ということは、例えば過度なダイエットをしながら、それでもむくんでしまう脚をどうにかしようとキツすぎるレギンス・ストッキングを履いてしまっていると、同じことが起こりかねないってことです。

さきほども紹介した論文(*1)で、192施設中20施設で褥瘡や潰瘍が起こったことがあると回答がありました。

どこに褥瘡が起こるかと言うと、かかとやストッキングの縁、しわができてしまっていた部分ということです。

このことから、かかとの位置がずれないように、また全体として「しわ」ができないように履くことが求められます。

そして、ストッキングの端っこで圧迫されないようにすること。

時に端っこを折り返してしまったり、使っているウチにくるくる折り返ってしまったりしてないかということをチェックしてください。

こちらの論文(*2)では、集中治療室における弾性ストッキングのリスクを研究されています。

集中治療室の患者さんは、基本的には寝たきりやそれに近い状態ですから、脚の血栓予防にも弾性ストッキングを着用します。

その患者さんのうち、2.2%に褥瘡が発生したとされています。

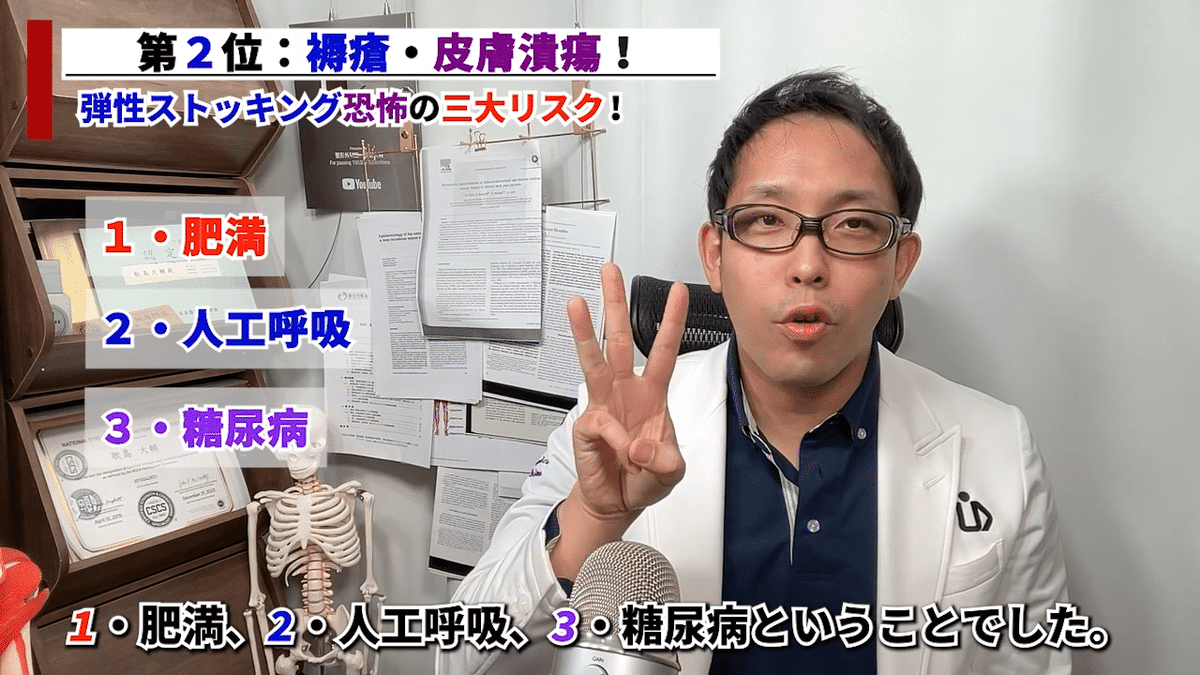

そして、褥瘡発生リスクとして、1.肥満・2.人工呼吸・3.糖尿病ということでした。

一般の方に参考になるのは、肥満と糖尿病ですね。

該当する方は、より注意が必要といえるかも知れません。

第1位 腓骨神経麻痺

これは整形外科医なら知らない人がいない、常に気をつけている神経麻痺です。

最初の論文(*1)では、192施設中6施設と数は少ないですが、腓骨神経麻痺が起こったと報告されています。

「腓骨神経」っていうのは、スネの外側の骨である「腓骨」の近くを通るから腓骨神経と言いますが、特にその腓骨の一番上の膝に近い「腓骨頭」という部分のすぐ近くを走行しています。

そして、この腓骨頭は触れていただくとわかりますが、出っ張っています。つまり、皮膚と骨、その間にある神経の距離が近くて圧迫されやすい場所なんです。

だから、われわれは常にその腓骨頭が圧迫されてないかチェックし、足がしびれてないか、足首や足の指がちゃんと動くかを確認するんですね。

万が一、腓骨神経麻痺になってしまった場合どうなってしまうかというと「下垂足」という状態になってしまいます。

足がダランと落ちてしまうんです。

こうなってしまうと、歩くにもつま先がつっかかってしまって、

転倒リスクが一気に上がりますし、足もしびれます。

絶対に防ぎたいですよね。

そのためには腓骨頭をちゃんと認識して、そこが圧迫されてないか確認しましょう。

そして、足首から先の方がしびれたら、すぐに脱ぐこと、足首の動きを確認することが大切です。

そう考えると、そういう確認すらできなくなってしまう就寝中に、着圧レギンスや弾性ストッキングを履くのは、ちょっと考えものですね。

このようなリスクがあるから、夜用は着圧が弱めに設定されているようですが、それでも注意するに越したことはないです。

また、そもそも足がむくんでしまう原因の多くは、日中の座ったり立ったりした状態です。

それによって心臓と足に高さの差ができて、その高さの差はそのまま重力になります。

この重力を跳ね返すように、血液を心臓に戻さないといけないのが日中ですが、それが十分じゃないとむくんできてしまうわけです。

ですから、着圧するなら「日中が基本」になります。

本日の一言

着圧は、皮膚の状態と神経に注意!

🎁動画講座「寝たきりリスク TOP10セミナー」プレゼント

人生100年時代・・・寝たきりの可能性が高まってしまう「恐怖の習慣」をまとめた「寝たきりリスクTOP10セミナー」をプレゼント中です。詳細はこちらから▼

参考論文

(*1) 杉山ら 静脈学.2014 弾性ストッキングの合併症に関するサーベイ

(*2) Deborah B Hobson et al. J Crit Care. 2017 Prevalence of graduated compression stocking-associated pressure injuries in surgical intensive care units