第49回衆議院総選挙における有権者の投票行動の分析および考察

序.はじめに

第49回衆議院総選挙は自民党、公明党の勝利、維新、れいわの躍進、立憲民主党、日本共産党の惨敗という結果となった。当初予測されていた立憲民主党の議席増が惨敗に終わった原因を、立憲民主党が日本共産党との間で選挙協力を行ったことにあるのかについて見解が割れている。例えば、連合は共産党との共闘が敗因であるとの見解を示している。(※1)これに対し、SNSにおける投票行動、分析の専門家とされる三春充希が「野党共闘は失敗か?」(※2)で野党共闘は間違っていないと主張している。

三春は野党共闘は失敗ではないとする根拠として以下のことを主張している。① 東京8区で立憲民主党の吉田晴美が一本化したことにより、小選挙区で勝てなかった石原伸晃に勝利することができたこと。② 前回2017年の総選挙(以下「2017年総選挙」と略)と今回2021年の総選挙(以下「2021年総選挙」)での与野党間の候補の得票率(※3)が5%未満のケースを「接戦区」と定義した上で自民・公明・維新・NHKなどの保守系の得票率と立民・国民・共産・社民・れいわなどの野党系の得票率の差を比較した際に、接戦区が39から61に増加したこと。③ 2017年総選挙で野党(立民・希望・共産・社民)が分裂していた立民・国民・共産・社民・れいわの野党(以下野党同じ)が2021年総選挙で候補者を一本化した選挙区では野党がリード(得票率)を増加させた選挙区が99、減少させた選挙区が55であること。④ 2017年総選挙で野党が候補を統一せず、2021年総選挙で立憲民主党が統一候補となった選挙区においては野党がリード(得票率)を増加させた選挙区が87、減少させた選挙区が31であること。⑤ 比例区における立憲民主党の減少は支持率が2017年時と比較し減少したことであり、支持を上げられなかったことは長期的な原因にあるため、野党共闘とは関係がないこと。

以上を踏まえ、三春は、野党共闘における候補者調整における民主的手続きの重要性に関する問題、野党共闘における支援体制の問題への改善が必要であるとするものの、野党共闘が失敗したという主張は自民党幹事長の甘利明の小選挙区での敗北、石原伸晃の落選などや接戦区の増加の結果を踏まえると誤まりであり、宣伝工作であるとの見解を示している。

野党共闘への否定的見解が与党支持者、反共主義者を中心に展開されるケースがママ見られるが、それらの根拠が曖昧で選挙におけるデータ、投票行動の分析に基づいたものではない傾向がママ見られることは事実である。その結果、野党共闘の効果についての是非がイデオロギー論争の様相を呈し、データに基づく科学的検証、議論ができないことによる弊害は問題であろう。ただ、同時に私は三春とは違う観点から野党共闘についての効果を検証する必要があると考える。その理由について以下に述べた上で、今回の総選挙における有権者の投票行動について考察して参りたい。

1.三春充希「野党共闘は失敗か?」の考察

1-1.投票率は絶対得票率かそれとも相対得票率か

ここで引用する三春が事例に出した東京8区の事例(図1)は明らかに相対得票率である。

(図1)

なぜならば、絶対得票率で表示した場合、(図2)のようになる。

(図2)

注)小数点第3位を四捨五入したため、合計数が100%になるとは限らない(以下同じ)

前回2017年総選挙において、三春が示した図1では石原の得票率が39.22%、木内の得票率が16.17%なのに対し、私が示した図2では2017年総選挙の石原の得票率は21.21%、木内の得票率は8.75%である。2021年総選挙についても図1では石原37.17%、吉田が48.45%なのに対し、図2では石原の得票率が22.13%、吉田の得票率が28.84%と違うことがわかる。

ここで相対得票率と絶対得票率の違いが分かる事例をご説明したい。絶対得票率では2017年総選挙と2021年総選挙の比較だと、2017年総選挙の立民吉田、希望木内、共産長内、野党系無所属円の相対得票率の合計43.46%から立民吉田の48.45%への増加という計算になるが、これを絶対得票率で計算をした場合、32.26%から28.84%と減少していることがわかる。したがって、差分である3.42%の票が吉田には流れなかったことが推察される。石原の絶対得票率が0.92%の微増であること、2017年総選挙の諸派票、投票率の上昇を考慮しても、維新の笠谷に希望票の一部が流れたと考えるのが自然であろう。

このように絶対得票率は有権者全体の投票行動を推察するのに優れており、相対得票率では推察するのに不適切であることがわかる。その意味でも有権者の投票行動を分析するには候補者の得票数を総得票数で除した相対得票率ではなく、候補者の得票数を有権者で除した絶対得票率を基準にすることが求められることがお分かりいただけたかと思う。その意味で三春の用いたデータには正確性に欠ける部分があると考える。(※4)

以上の点から、私は絶対得票率を前提に2021年総選挙と2017年総選挙の投票行動について考察をしていきたい。

1-2.野党候補者の絶対得票率の合計が2017年総選挙時のそれを上回っているか

三春の「野党共闘は失敗か?」を考察すると、野党の得票率が増加したことや接戦区が増えたことをもって野党共闘は成功であることの一つとしているようだが、私はこれについても違う考え方を持っている。もし野党共闘を成功とみなすのであれば、2021年で野党統一候補の絶対得票率が、2017年総選挙の野党である立憲民主党、希望の党、社会民主党などと日本共産党の絶対得票率を上回っているか、最低でも2017年総選挙の絶対得票率の合計数よりも0.5%未満であることが必要ではないかと考えている。2017年総選挙の絶対得票率の合計数よりも2021年総選挙の絶対得票率が大幅に下回っている場合、票の取りこぼしが起きている可能性が否定できないからだ。

そこで、私は2021年総選挙で新たに選挙協力をしたケースについて、2021年総選挙の野党統一候補の絶対得票率と2017年の野党候補の合計した絶対得票率の比較検討をすることとした。

1-3.与党票の掘り起こしをどう考えるか

三春は野党協力の成功の根拠の一つとして接戦区の増加や野党の得票率が増えたことを根拠に挙げている。ただ、同時に私は、野党間の選挙協力に危機意識を抱いた与党側が票の掘り起こしを行う可能性が野党共闘区で起こる可能性があると考える。仮に野党の絶対得票率が増加しても、与党が票を掘り起こしている場合にはその効果が打ち消されるか、薄くなる可能性がある。

そこで、与党票が今回の野党共闘の影響でどのような動きをしたのかについて野党共闘区での動きを中心に調べてみることとした。

1-4.保守分裂選挙区、野党から自民党に鞍替えした候補の選挙区など例外的事例を考慮しているか

小選挙区制度においては極めて例外的な事例ではあるが、自民党系の議員同士による保守分裂選挙のほか、東京15区の柿沢、長野3区の井出のように2017年総選挙において野党から出馬するも2021年総選挙においては自民党から立候補をしている事例もある。これらの事例を単純に自民党絶対得票率の比較ないし野党の絶対得票率として比較するのは不適切であると考える。日本の選挙においてはイギリスと異なり、後援会は党のそれというよりも議員個人のそれであり、選挙における強さは候補者個人の力量に依存する傾向が強い。(※5)以上を考慮すると、これらの選挙区はデータを正確に把握する可能性から外れる可能性が強く、対象から外すべきである。

私が行う比較検討においてはこれらの特殊な事例の他、オール沖縄を除き、前回共産党、社民党のみが立候補していたものの、今回は立憲民主党や国民民主党が立候補した例、前回の共産党のみから立憲民主党や国民民主党が立候補するなど、絶対得票率の動きを正確に把握するのが難しい選挙区についても外すことにした。また、当選の可能性が沖縄を除き極めて低い日本共産党、社会民主党などの革新政党や、山本太郎の出馬以外に当選の可能性が低いれいわ新選組についても、オール沖縄を除き対象から外した。これらの党の候補が当選をする可能性が低いことを考慮してのものである。なお、以上に挙げた事例以外でも個別具体的に外す事例があるので、それぞれについては個別具体的に理由を述べていく。(※6)

以上、長々と本論に入る際の前提条件と三春の考察を述べてきたが、以下より本論に入る。

2.本論

2-1.野党が小選挙区で勝利した事例について

野党統一候補の目的は当然野党がいかにして小選挙区で当選をするかにある。それを分析するには、野党統一選挙区、野党非統一選挙区のそれぞれについてどれだけの候補が当選をしたのかを2017年総選挙と2021年総選挙とで比較をする必要があるだろう。そこで2021年総選挙で新たに野党統一選挙区となった事例(以下「野党統一選挙区(新規)」と称する)、2017年総選挙および2021年総選挙で野党統一選挙区となった事例(以下「野党統一選挙区(継続)」と称する。)、2021年総選挙では野党統一選挙区とならなかった事例(以下「野党非統一選挙区」と称する)の3つについて考えることとした。

野党統一選挙区(新規)

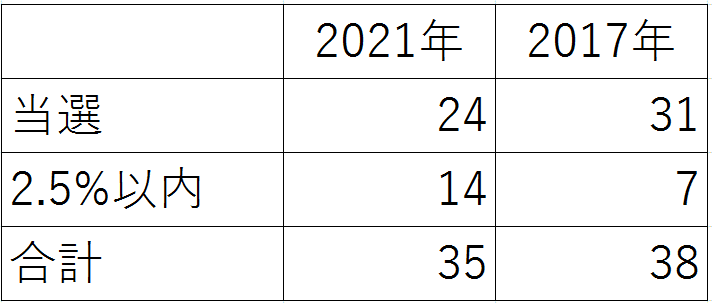

新たに2021年総選挙で野党統一選挙区となった選挙区は私が確認したところで106選挙区ある。そのうち8選挙区については(※7)に掲げる理由により対象から外した。残りの98選挙区を対象に調べたところ、2017年総選挙で18選挙区だったのに対し、2021年総選挙では35選挙区となり、獲得成功率は18.18%から35.35%と17.17%増加した。

ただ、新たに21選挙区で議席を獲得したものの、2017年総選挙に引き続いて維持をできた選挙区は18選挙区中14選挙区と77.78%と、4選挙区は議席を維持することができなかった。(※8)(※9)

2021年総選挙・2017年総選挙野党勝利区および絶対得票率差2.5%以内接戦区(以下「接戦区」と称する。(※10))

2017年総選挙での勝利選挙区と接戦区の2021年総選挙での変化

※ 上記以外に2017年総選挙で2.5%を下回っていた選挙区でも14選挙区において野党系が議席を獲得した。

野党統一選挙区(継続)

野党統一候補が継続した選挙区は私が確認したところで68選挙区ある。そのうち3選挙区については(※11)に掲げる理由により対象から外した。残りの65選挙区を対象に調べたところ、2017年総選挙では31選挙区だったのに対し、2021年総選挙では24選挙区となり、獲得成功率は47.69%から36.92%と10.76%減少した。

新たに7選挙区で議席を獲得したが、2017年総選挙に引き続いて議席を維持できた選挙区は31選挙区中17選挙区と54.84%であり、14選挙区は議席を維持することができなかった。(※12)(※9)

2021年総選挙・2017年総選挙野党勝利区および接戦区

2017年総選挙での勝利選挙区と接戦区の2021年総選挙での変化

※ 上記以外に2017年総選挙で2.5%を下回っていた選挙区でも2選挙区において野党系が議席を獲得した。

野党非統一選挙区

野党非統一選挙区は私が確認したところ74選挙区である。なお、私が定義する野党非統一選挙区は、共産党が候補を出している選挙区だけではなく、立民、国民、共産、社民、れいわの5党のうち2党以上の政党が候補者を立てている選挙区であることをお断りしたい。そのうち24選挙区については(※13)に掲げる理由により対象から外した。残りの50選挙区を対象に調べたところ、2017年総選挙では4選挙区だったのに対し、2021年総選挙では8選挙区となり、獲得成功率は8%から16%と8%増加した。(※14)

新たに4選挙区で議席を獲得したが、2017年総選挙に引き続いて議席を維持できた選挙区は4選挙区すべてであり、議席を維持できなかった選挙区はなかった。

2021年総選挙・2017年総選挙野党勝利区および接戦区

2017年総選挙での勝利選挙区と接戦区の2021年総選挙での変化

※ 上記以外に2017年総選挙で2.5%を下回っていた選挙区でも2選挙区において野党系が議席を獲得した。

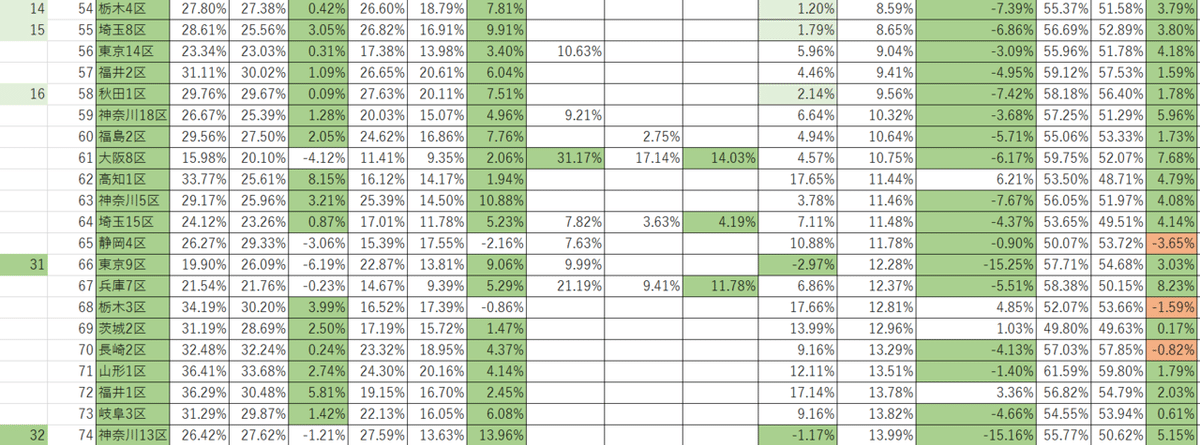

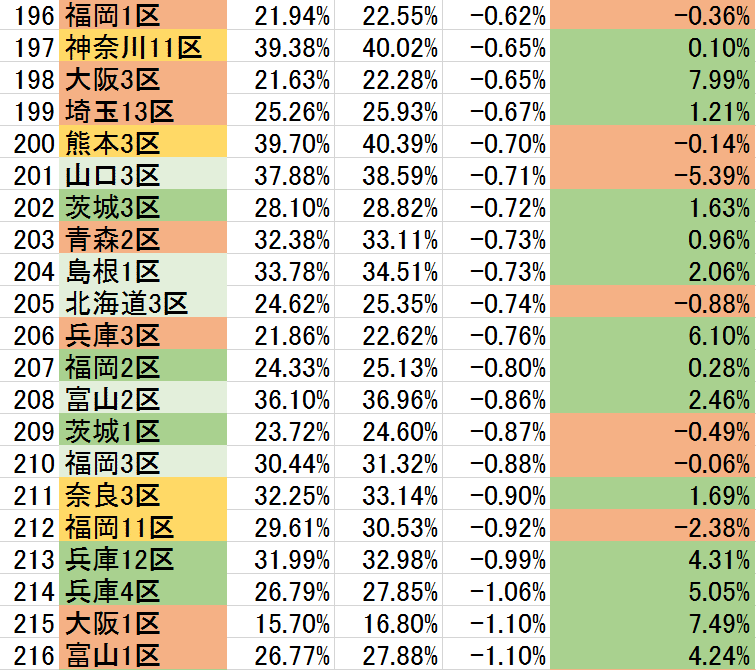

2-2.2017年総選挙での野党票の上乗せ効果について

次に2017年総選挙における共産党票が2021年総選挙でどれだけ効果があったのかについて考察をする。前述した通り、2021年総選挙の野党の絶対得票率が、2017年総選挙での共産党を含めた野党の絶対得票率との合計数を上回っているか、0.5%未満の減少に留まらない限り、野党票を固め切れていないという点で効果に疑問があるというのが私の立場である。以上を踏まえて、「野党が小選挙区で勝利した事例についての考察」の「野党統一選挙区(新規)」での98の選挙区を対象に2021年総選挙と2017年総選挙での野党絶対得票率の比較について考察したい。

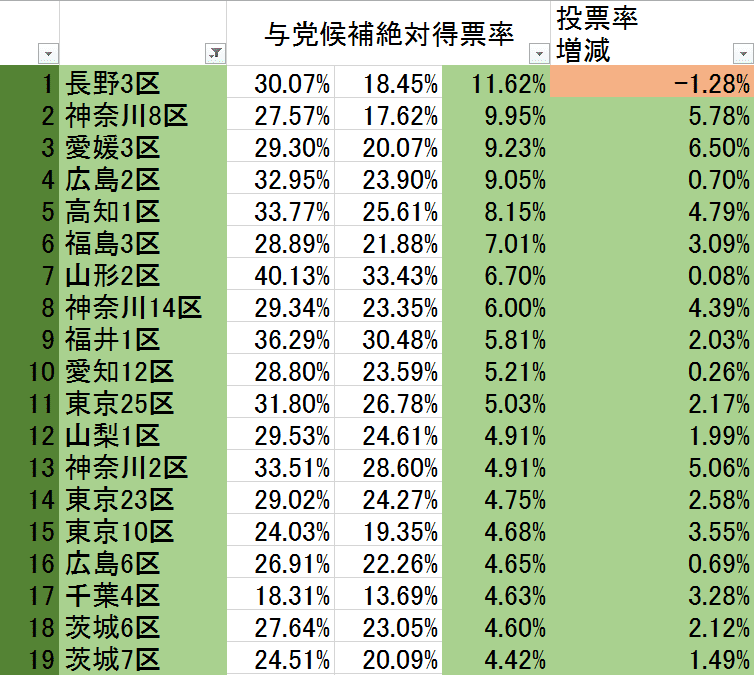

(図3)

98選挙区のうち、2021年総選挙の野党絶対得票率が2017年総選挙での共産党を含めた野党の絶対得票率を上回っている選挙区は27選挙区と27.55%に過ぎない。-0.5%未満でも33選挙区と33.67%である。-2.5%を下回っている選挙区も43選挙区と全体の43.88%を占めており、野党候補が野党票を固め切れていない傾向が明らかな選挙区が多い。

このデータは2017年の野党の絶対得票率について立民党と希望が出ている選挙区については、それを足したデータであることや、社民党候補と共産党候補が出ているケースではそれを合計した票を共産党にしていること、社民が共社統一で立候補しているケースも含めているため、その点でデータに問題があるという指摘もあるかもしれない。そこで① 2017年総選挙で立民党候補と希望候補ないし野党系無所属候補と希望候補の両方立候補した神奈川2区、千葉7区、千葉13区、東京8区、東京10区、東京25区、静岡7区、広島4区、② 共産党と社民党が立候補した福島4区、③ 共社統一で社民党が立候補した長野2区、滋賀1区の11選挙区を除いた87選挙区について考察したのが図4である。

(図4)

87選挙区のうち、2021年総選挙の野党絶対得票率が2017年総選挙での共産党を含めた野党の絶対得票率を上回っている選挙区は27選挙区、(図3)の事例と変わらないが、それでも全体の31.03%に過ぎない。-0.5%未満では32選挙区と図3と比較して1選挙区減らしたが36.78%とさほど変わらない。-2.5%を下回っている選挙区も35選挙区と全体の40.23%であり、やはり野党候補が野党票を固め切れていない傾向がみられる。

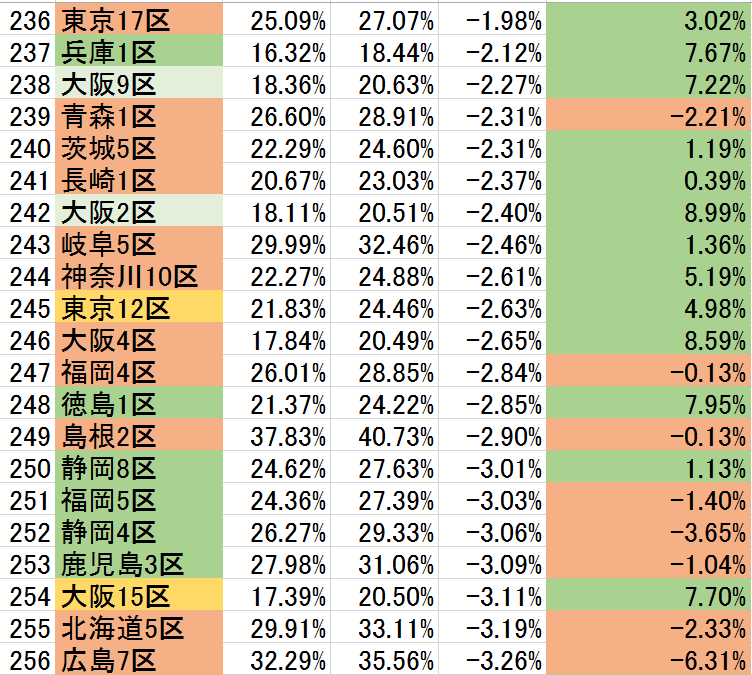

2-3.野党は絶対得票率を縮めることができたか

野党の絶対得票率が共産党との選挙協力で絶対得票率を縮めることができるかどうかは与党の絶対得票率の増加とも関係をしているが、ここでは先に挙げた(図4)のデータを用いて検証することとする。なお、2-1にならい、三春が相対得票率で接戦区を5%としているのを踏まえ、絶対得票率で2.5%を接戦区と定義した上で比較検証することとする。

(図5)

図5で示した87選挙区のうち、2017年で勝利した選挙区および接戦区は以下の通りである。

2017年総選挙および2021年総選挙野党勝利および接戦区

2017年総選挙で勝利した選挙区が17なのに対し、2021年総選挙で勝利した選挙区は32に増え、また接戦区も10から16に増えている。その意味では三春の主張通り数が増えた意味では効果があったのかもしれない。

しかし、同時に2017年総選挙で勝利をした選挙区、接戦区が2021年総選挙でどのような変化をしたのかを以下の通り示したい。

2017年で勝利をした17選挙区のうち13選挙区では勝利をしたものの、4選挙区では接戦区という形で敗北した。また、接戦区では6選挙区で勝利を収めたものの3選挙区では接戦区のままであり、1選挙区に至っては接戦区から脱落した。(※9)このように考えると、前述した「2-2.2017年総選挙での野党票の上乗せ効果について」で野党票を固めることができない傾向と同様、野党共闘における詰めの甘さがあると考える。

2-4.与党票に関する動き

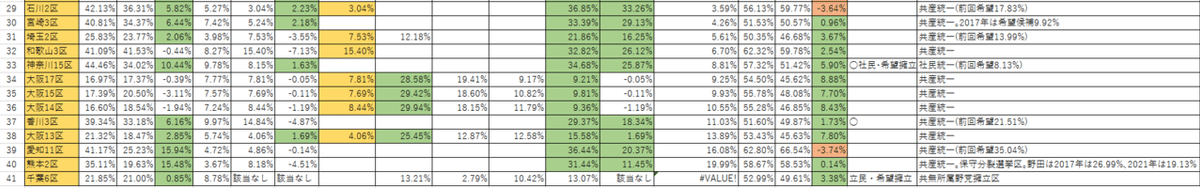

最後に、野党共闘によって自民党を中心に与党がどこまで保守票と推察される票を掘り起こしたかを2021年総選挙のケースについて見てみたい。ここでは選挙区全体と野党統一選挙区となったケースについて比較する。

2017年総選挙ないし2021年総選挙で保守分裂となったために単純比較ができない山形3区、埼玉11区、神奈川4区、新潟5区、山梨2区、岡山3区、長崎3区、長崎4区、熊本2区、宮崎1区、鹿児島2区を除いた278選挙区のうち、自民党の絶対得票率が上回った選挙区が184選挙区と66.19%に及んだ。うち、3%以上となった選挙区が89選挙区で32.01%、2%以上となった選挙区が28選挙区で10.07%と合計すると117選挙区42.09%で票を掘り起こしている。(※15)

また、新たに野党統一選挙区となった選挙区のうち、保守分裂となった長崎3区、長崎4区、宮崎1区を除く103選挙区について抽出して比較したところ、自民党の絶対得票率が上回った選挙区が73選挙区と70.87%となった。うち、3%以上となった選挙区が33選挙区で32.03%、2%以上となった選挙区が11選挙区で10.68%と合計すると44選挙区42.72%で票を掘り起こしている。(※16)ここからすると、新たに野党統一選挙区となったところだけが特別に票を掘り起こした傾向があるわけではないようである。だが、選挙区全体で野党共闘によって野党票がまとまることに危機感を抱いた自民党など与党が組織をフル回転をして票を掘り起こした可能性は考えられる。

結

以上、2017年総選挙、2021年総選挙における有権者の投票行動について分析してみた。以上から言えることは、① 共産党と組みさえすれば共産票がそのまま票になって野党が優位になるといったような単純なことではなく票の取りこぼしがママ見られること、② 与党が票の掘り起こしをかなり行っている、ということであろう。

三春は野党票がまとまらない原因を候補者調整の過程における問題であるとして、次のように述べている。

現状、野党共闘は様々な問題を抱えていると言わざるを得ません。

例えば候補者調整の過程で歪みが生じることが少なくありません。立候補するのは被選挙権を持つ人が自由に行使できる権利なので、候補者調整の過程でもその権利は尊重される必要があります。立候補をしないように圧力がかけられたり同調が強いられるようなことがあるとすれば、それは民主主義を歪めることにつながります。立候補の当事者が合意したとしても、合意形成の過程がきちんと説明されなければ支持者に禍根が残りかねず、票がまとまらないという結果を招きかねません。

「野党共闘は失敗か?」「野党共闘の問題」より

ただ、三春の指摘を踏まえても野党共闘の問題、欠点は残る。① 仮に野党支持者にとって好ましい候補が選定されても、それが無党派層や保守層が受け入れられる候補であるかどうかという問題が出ること、② 逆に無党派層や保守層の票を狙えても野党支持者、とりわけ市民運動などの理念志向の強い支持者にとって受け入れられる候補かという問題も出てくる。万人に受け入れられる候補が理想ではあるが、すべての選挙区でそれを実現するのは難しいだろう。その意味では相対立する理念、政治姿勢を無視してまで目先の利益で野党共闘、候補者の一本化を行うと、有権者からの不信を招き逆に野党共闘がマイナスに働く可能性は否定できない。立憲民主党や国民民主党には保守的傾向の強い候補も多く、そうした候補に対しても野党共闘を行う必要性があるとは思えないし、候補者を絞ることが有権者の選択の幅を狭めているという要素も認識するべきだ。

また、そもそも野党各党は何のために候補者を一本化をするのかという、本質的な問題にきちんと向き合うべきだろう。ただ単に与党に対抗するという点のみばかりが先行し、政策、理念をきちんと詰めていない、もしくは詰める気がないと世論が見做した場合、有権者とりわけ無党派層は野党には投票せず他の党に投票するか、もしくは棄権という行動に出るという可能性はないだろうか。今回2021年総選挙でも鍵を握っていたのは無党派層だったことは否めないし、(※17)今回投票率は55.93%と過去3番目に低い投票率であったことを忘れるべきではない。(※18)本格的な野党共闘を行ったとされる2021年総選挙で野党票がまとまらなかったこと、与党が票を掘り起こした原因がどこにあるのかを無党派層の投票行動(棄権も含む)の観点を踏まえてなされない限り、野党共闘の是非以前の問題として野党が与党に対抗するだけの勢力となり得る可能性は低いのではないか。

私は投票行動、投票分析の素人であり、未熟な点が多いことは否めない。例えば投票率と自民党絶対得票率との関係や、後援会組織の強さと候補者の強さとの関係を選挙区ごと個別具体的に詳細を分析することも必要があると考える。また、統計学的手法を用いていないため、統計学的手法を用いた場合には違う結論が出る可能性も否定はできない。その意味では野党共闘の効果については、投票行動、投票分析を専門とする学者からの詳細なデータ分析および考察を待ちたいところである。この拙い分析、考察について、専門家はもちろん読者の皆さまのご意見、ご批判を賜りたい。

私、宴は終わったがは、皆様の叱咤激励なくしてコラム・エッセーはないと考えています。どうかよろしくご支援のほどお願い申し上げます。

(敬称略)

(※1)

なお、上記以外には以下の見解などが共産党との共闘に敗因があるのではないかとの立場が見られる。

(※2)

また、三春の以上の見解に中島岳志が賛同している。

(※3) 三春はポイントと表現している。

(※4) 私は三春は相対得票率を基に「野党共闘は失敗か?」を執筆したものと考えている。ただ、以下の三春のTwitterによると三春が選挙結果と突き合わせて検証する場合には絶対得票率を用いていると主張している。

ただ、本文中には絶対得票率という断り書きはなく、東京8区だけ相対得票率を用いて他のデータを絶対得票率としているのは不自然であり、相対得票率を用いていると考えたほうが自然であろう。

はい。世論調査が対象とするのは全有権者であるため、選挙結果とつきあわせて検証する際には絶対得票率を用いています。https://t.co/rcYexphE4k

— 三春充希(はる)⭐みらい選挙プロジェクト (@miraisyakai) November 23, 2021

はい。それは正しいですが、得票率には2種類が存在します。一つは相対得票率で、「投票総数のうちその政党が獲得した票の割合」です。もう一つは絶対得票率で、「全有権者のうちその政党が獲得した票の割合」です。Wikiに書かれているのは前者で、ぼくが書いたのは後者です。https://t.co/ZT5PXLUfMP

— 三春充希(はる)⭐みらい選挙プロジェクト (@miraisyakai) November 23, 2021

(※5) 三春自身、「立憲統一の結果」の中で

減少した選挙区には、細野氏(静岡5区:地図では最も濃い青色)や長島氏(東京21区→東京18区)のように、かつて希望の党から出ていた候補者が自民党に入ったような特殊なものが含まれます。そうしたものを除外すれば、結果はより明快になる

と主張をしているが、当該記事「野党共闘は失敗か?」には反映されていない。

また、以下の記事は自民党の有力議員に勝利ないし肉薄した議員の事例を掲げているが、これらは日本の選挙が党の力量というよりも個人の力量に依存している側面が強いことを表す典型例であると言える。

(※6) なお、データ自体は最後に「参考」の形で提示している。

(※7) 8選挙区は以下の選挙区である。

群馬2区、東京15区、長野3区、静岡3区、長崎3区、長崎4区、宮崎1区、宮崎2区

群馬2区、宮崎2区については、前回が共産党なのに対し、今回がそれぞれ立憲民主党、国民民主党から出馬しているため、共産党の票とそれ以外の野党票との比較が難しいと判断し対象から外した。

長野3区については前回野党の候補が自民党から出馬をしていることから比較対象が難しいと判断し対象から外した。

東京15区、静岡3区については保守分裂選挙でかつ前回の野党候補が自民党から出馬をしていることから対象から外した。

長崎3区、長崎4区については保守分裂選挙であることから対象から外した。

宮崎1区については2021年総選挙が保守分裂選挙でかつ2017年総選挙で希望から立候補した候補が2021年総選挙では維新から出馬をしていることから、比較検討をするのが困難ということから対象から外した。

(※8)「野党統一選挙区(新規)」の2017年総選挙および2021年総選挙における野党優位の一覧データは以下の通りです。字が小さくて申し訳ないですが、拡大することでご対応下さい。なお、「野党が小選挙区で勝利した事例についての考察」における野党絶対得票率のデータは2017年においては原則として立民党候補、希望候補、野党系無所属候補を基本とし、立民党候補と希望候補の両方が立候補している場合は立民党候補の絶対得票率としています。(以下省略)

2017年総選挙

2021年総選挙

(※9) 三春は野党共闘における有効性は統計学上のものであり、個々の選挙区で勝利することとは別であるとしている。

野党共闘の有効性は統計的には明らかですが、それは個々の選挙に勝つための良い選択であることを保証するわけではありません。

「野党共闘は失敗か?」「野党共闘の問題」より

(※10) (※2)「野党共闘は失敗か?」で接戦区を与野党相対得票率5%差とあることを踏まえ、絶対得票率に相当するものを2021年総選挙と2017年総選挙の投票率を考慮し、概算で2.5%以内とした。

(※11) 3選挙区とは以下の選挙区である。

東京21区、神奈川4区、新潟5区

東京21区は前回の野党候補は希望から出馬した長島だが、今回は長島は自民党から東京18区より出馬しているため比較検討が難しいと判断した。

神奈川4区は2017総選挙、2021年総選挙とも保守分裂選挙であり、保守票の判断の評価が難しいとして対象から外した。

新潟5区は2021年総選挙において保守分裂選挙となり、保守票の判断を比較するのが難しいことから対象から外した。

(※12)「野党統一選挙区(新規)」の2017年総選挙および2021年総選挙における野党優位の一覧データは以下の通りです。字が小さくて申し訳ないですが、拡大することでご対応下さい。

2017年総選挙

2021年総選挙

大阪10区は与党候補の絶対得票率から野党候補の絶対得票率を引いた差がマイナスになっているが、この選挙区は維新候補が野党候補以上の得票数小選挙区で当選をしているため、野党の勝利した小選挙区からは外している。

(※13) 24選挙区は以下の選挙区である。

北海道5区、北海道7区、群馬1区、千葉5区、埼玉11区、東京2区、山梨2区、新潟2区、富山1区、岐阜1区、岐阜2区、愛知7区、京都5区、大阪3区、大阪4区、大阪7区、大阪12区、大阪18区、大阪19区、岡山1区、岡山3区、徳島2区、福岡4区、福岡8区

北海道5区、千葉5区、東京2区、岐阜1区、愛知7区、岡山1区については2017年総選挙での立民、共産との間での野党共闘区であるが2021年総選挙では野党が統一した選挙区となっていないため、比較検討が難しく対象から外した。

埼玉11区、山梨2区は2017年総選挙、岡山3区は2017年総選挙、2021年総選挙で保守分裂選挙となっているため、比較検討が難しく対象から外した。

群馬1区、京都5区については2017年総選挙で立民党候補がなく、かつ希望候補が今回維新ないし保守系無所属で出馬しているため、比較検討が難しく対象から外した。

新潟2区については、前回希望から立候補した候補が自民党入りし、比例区から出馬したため、比較検討が難しく対象から外した。

北海道7区、富山1区、岐阜2区、大阪3区、大阪4区、大阪7区、大阪12区、大阪18区、大阪19区、徳島2区、福岡4区、福岡8区は2017年総選挙で自共ないし自共維対決の構図のため、2021年総選挙で立民、国民、れいわが新たに立候補するも、比較検討が難しく対象から外した。

(※14) 「野党非統一選挙区」の2017年総選挙および2021年総選挙における野党優位の一覧データは以下の通りです。字が小さくて申し訳ないですが、拡大することでご対応下さい。

2017年総選挙

![]()

2021年総選挙

(※15)

(※16)

(※17) 例えば下記の記事では野党候補が勝利した選挙区と敗北した選挙区では無党派層の支持が重要であることを指摘している。

(※18) 下記のnoteで私は2021年総選挙の立憲民主党の比例票と2000年総選挙の民主党の比例票を比較し、立憲民主党票が絶対得票率で民主党票より4.41%少ないこと、2021年総選挙の投票率が2000年総選挙の投票率より6.56%低いことから棄権した票の可能性を述べた。

21年経過していること、比例票と選挙区票との違いがあり単純に比較はできないが、立憲民主党がなぜ民主党と比較して支持を拡大できないかの検証は必要であろう。

参考 (※7)、(※10)、(※12)および共産、社民、れいわ統一選挙区データ

(※7 ) 各選挙区データ

(※10) 各選挙区データ

(※12) 各選挙区データ

共産、社民、れいわ統一選挙区

データに誤り等ございましたら、ご連絡いただけますと幸いです。

いいなと思ったら応援しよう!