節税対策! 法人と起業家個人の税金の考え方【資金編⑤】

ちょうどこの時期から確定申告が本格的に始まります。

確定申告はe-TAXで1月には申請していて、スマホにも最適化されてるので最高です。

10年前は紙で出してたのでホント便利な世の中になりましたよね。

それもあって今回のテーマは税金にしました。

税金を制するものが蓄財を制する。

これは法人でも個人でも同じです。

税金の仕組みや節税方法を知ってるか知らないかで会社に残るお金が変わります。

で、法人と個人の節税には考え方が違います。

本編でもまとめていきますが、特に法人に関してはやみくもに節税するのはデメリットもあるんです。

どんな考えで節税をしながら税金と向き合ってきたかをまとめます。

※節税対策を検討する際には、必ず税理士や専門家に相談しながら進めてください。

✅前提

そもそも法人と個人でどのぐらい税金がかかるかまとめてみました。

税金ってわかりにくいですよね。。

ざっくりなので詳細は国税庁のHPをご覧ください。

法人の税率(中小企業の場合)

全体として法人税+地方税を含めた実効税率は約25~35%です。

今回は計算しやすくするため30%でまとめていきます。

特徴としては所得が増えても税率の上昇は緩やかです。

また、所得800万円以下は優遇措置があります。

■国税庁のHP

個人の税率

個人の場合は大きく所得税+住民税になります。

所得税は累進課税(高所得ほど税率UP)+住民税約10%。

住民税(10%)を加味すると、所得税と合わせて 最大55%ですね。

特徴として収入が多くなると税負担が急激に増えます。

別で株の譲渡益など分離課税で約20%もありますが、長くなるので今回は割愛していきます。

ちまたで炎上している金融所得税30%への増税案があるとかないとかの話はこれですね。

■税務省のHP

✅結論

先に結論を言うと、法人の場合、節税に頭を使うなら売上利益を伸ばした方が絶対にいいです。

特に年商1億未満の利益なんてたかが知れてるので、売上利益が小さいなら節税なんかせずにすべて事業に突っ込んで、まずは年商1億を突破してください。

払うべき法人税はしっかり払ったほうが得です。

利益と税金でどのぐらい違いがあるのか定量的にまとめますね。

利益1,000万円の場合

例としてこちら

売上5,000万円

経費4,000万円

利益1,000万円

この場合

利益1,000万円

法人税(約30%)△300

税引後利益700万円です。

払うべき税金300万円をなんとかしようとすると、

節税に頭は使うし、残るお金は減るので事業投資ができなくなります。

利益1億円の場合

続いてこの場合

売上5億円

経費4億円

利益1億円

営業利益1億円

法人税(約30%)△3,000万円

税引後利益7,000万円です。

税金3,000万円を払っても、手元に7,000万円のキャッシュが残ります。

これは利益1,000万円の10倍になり、さらに事業に投資ができるんです。

これらを表でまとめました。

利益が少ないと節税のインパクトも小さい

利益1,000万円レベルで節税を考えても、数十万~数百万円の削減にしかなりません。

これだと節税のインパクトが小さいので、節税に時間を使うのが無駄です。

なので利益1,000万円を節税で300万円増やすより、利益1億円を目指すほうがトータルで得なんです。

売上が大きくなれば、法人税を払っても手元に残る利益が大きく増えるんですよね。

節税に時間をかけるより、事業成長に集中すべき

まとめると売上が低いうちは、節税に頭を使うより売上を伸ばす方法にフォーカスした方がROI(投資対効果)が高いです。

僕も当時、経常利益が10%出ていた時期があったので、何とか節税できないか?と色々調べてましたが、事業成長させた方がメリットがあることに気づきました。

節税で経費や何かを買うよりもマーケティング・営業強化・商品開発 などに投資するほうが利益の伸びが大きいです。

優先順位

売上を伸ばす → 利益を出す → 節税を考える の順番がベスト。

節税よりも売上・利益の増加に使う時間を増やす方がリターンが大きい。

なので、やみくもに節税するのではなく、何のために節税するのか?という目的を明確にしてください。

利益があるほど企業価値は高くなり、資金調達がしやすいですよ。

✅法人と個人の節税の違い

次に節税を考えるなら法人と個人の違いは必ず押さえてください。

これを理解すると法人にお金を残すか個人に残すかを判断できます。

法人は税引前の再投資ができる

法人は個人に比べて税引前に再投資ができます。

法人税を払うのは中間申告と決算で年に2回なので効率的に資金運用ができます。

個人の場合は基本的に税金が引かれて振り込まれるので再投資に不利なんですよね。

さらに利益が増えた場合、個人は累進課税で所得税・住民税が最大55%に上昇するのに対して、法人税は約23~30%で安定します。

例えば、利益5,000万円に法人と個人でどのぐらい税金が違うかを計算してみます。

・法人

5,000万円 × 30% = 1,500万円

税引後の手元資金3,500万円

・個人

5,000万円 × 55% = 2,750万円

税引後の手元資金2,250万円

なんと1,250万円も違います。

これが法人にお金を残すメリットですよね。

個人投資も税引前を活用できる

ちなみに個人の税引前の資金活用は株式投資でも使えます。

個人は特定口座の源泉徴収ありなしを選べます。

源泉徴収ありの方が証券会社が源泉徴収税を引いて入金してくれるので楽なんですが、先に税金を引かれてしまうんで投資できる金額が少なくなるんですよね。

なので、投資する金額が少ない場合は源泉徴収なしで税引前のお金を投資して、確定申告でまとめて支払う方が資金効率が良いです。

利益が出るなら法人に資金を残す

結果的に利益が年間600万円以上なら個人の累進課税より法人税率の方が低くなるので法人にお金を残したほうがいいです。

逆に500万以下になると個人の所得税の方がお得ですね。

✅法人の節税方法

ここから法人の節税方法や経費の使い方をまとめていきます。

必要経費の漏れを防ぐ

当たり前ですが、必要経費は漏れのないようにしてください。

事業に関係する経費(通信費、交際費、会議費、交通費など)をしっかりと計上してください。

領収書の保管を徹底しましょう。

そして役員報酬と役員賞与を使った節税方法がありますが、長くなるので後日メンバーシップ記事で紹介します。

融資の活用

融資の利息は経費にできるので、借り入れをするほど節税になります。

利息を経費にしつつ、借りた資金で事業投資ができるので効率的に活用しましょう。

融資については下記でまとめてます。

社員の給与や福利厚生を増やす

どうせ納税するなら社員さんに還元して節税しましょう!

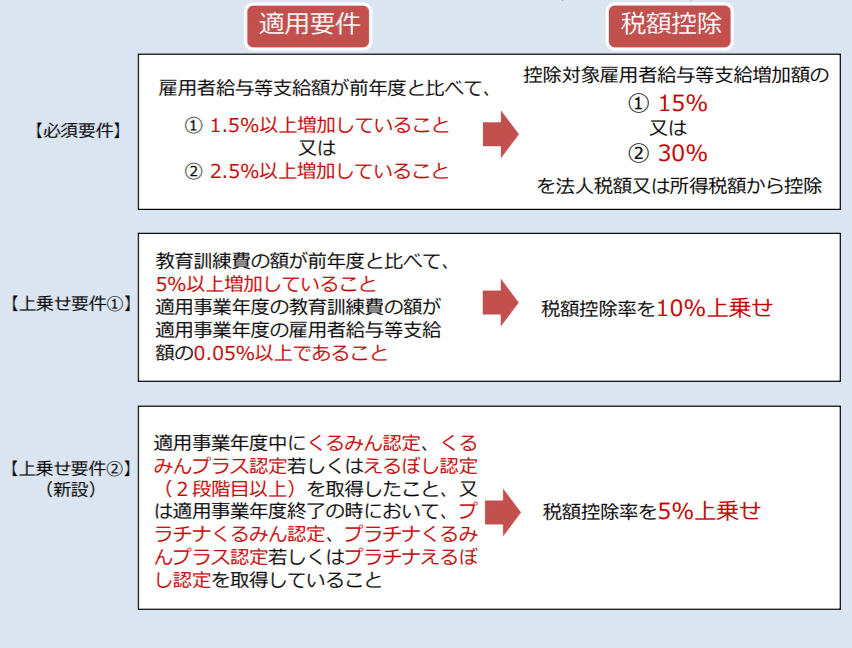

国の支援で賃上げ促進税制があります。

こんな感じ

引用:中小企業庁https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

従業員の給与を増加させた場合に、増加分に応じた税額控除を受けられるので積極的に活用していきましょう。

同じように福利厚生を充実させるのもありです。

社員旅行、健康診断費用を計上して社員のモチベーションを上げましょう。

ただ、賃上げも福利厚生も始めは効果はありますが、徐々に当たり前になり効果が薄くなるので導入には慎重になってください。

資産計上と減価償却の活用

決算前に在庫の計上などありますが、固定資産を一括償却することで、当期の利益を圧縮できます。

法定耐用年数の範囲で償却費を増減させ、利益を調整しましょう。

他社への投資

資金があれば他社をM&Aしたり、CVCのように会社としてベンチャーやスタートアップ企業に投資するのもありです。

エンジェル税制がありますが、個人で出すよりも多くの資金を使えます。

寄附金や社会貢献

損金算入できる寄附金地方公共団体や特定の公益法人への寄附は損金算入の対象となります。

企業版ふるさと納税もあるので、チェックしてみてください。

中小企業投資促進税制を活用する

僕は使ったことはないですが、中小企業投資促進税制というのがあります。

中小企業者等が機械装置やソフトウェア等を導入する際に、取得価額の30%に相当する特別償却または7%の税額控除を選択適用できる税制ですね。

なんか補助金に近いような。。

詳細はこちらhttps://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.html

生命保険や退職金制度の活用

ここも僕は使ったことないですが、保険も活用している経営者も多いですね。

生命保険の加入

解約返戻金を利用して利益を繰り延べる方法があります。ただし、税務リスクを理解しておく必要があります。退職金準備

役員や社員の退職金を準備することで、計上した費用が損金扱いとなります。

✅個人の節税

次は起業家個人の節税です。

一般的な節税を中心にざっとまとめます。

控除を最大限に活用する

所得控除を漏れなく適用することで課税所得を減らすことができます。

確定申告もe-taxで簡単にできるのでおすすめです。

■主な控除

基礎控除

2020年以降、合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円の控除が受けられます。扶養控除

扶養している家族(特に子どもや親)がいる場合に適用されます。医療費控除

一年間で支払った医療費が10万円(または所得の5%)を超えた部分が控除対象となります。生命保険料控除

生命保険や個人年金保険の支払いに応じて控除が受けられます。地震保険も同じですね。配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者がいれば年収に応じで控除が受けられます。寄附金控除

ふるさと納税を含む寄附金が控除対象となります。住宅ローン控除

住宅ローンを利用して自宅を購入した場合に、最大13年間にわたり税額控除が受けられます。

ふるさと納税

ふるさと納税はマストでしましょう。

ふるさと納税を利用すると、自己負担2,000円で地域の特産品を受け取りつつ、翌年度の住民税と所得税が控除されます。控除額の上限は所得に応じて異なります。

で、今年の上限額を調べるには楽天ふるさと納税のサイトがおすすめです。

こんな感じで詳細を入れられるので正確に計算できます。

NISAの利用

節税とはちょっと違いますが、NISAは投資の利益が非課税になる制度です。

資金に余裕があれば活用をおすすめします。

僕のNISA活用は下記でまとめてます。

確定拠出年金(iDeCo)の活用

iDeCo(個人型確定拠出年金)では、掛金が全額所得控除の対象となります。

ただ、iDeCoに関しては拡充したり改悪したり色々ごちゃごちゃしてるので、投資目的なら、まずはNISA枠を全額埋めてから使うのがおすすめです。

・節税ポイント

節税しながら将来の老後資金を積み立てることができます。

・注意点

原則として60歳まで引き出せない点を考慮する必要があります。

教育訓練給付制度

役員報酬の場合はできませんが、雇用されているならリスキリングで学び直しができます。

年々補助が増えていて、受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給です。

僕ら起業家も使えたらいいですよね。。。

損益通算

不動産の購入や不動産投資を行い、減価償却費を計上することで節税効果がります。

また、株式投資も通算投資での損失を他の所得と相殺することができるので活用していきましょう。

どんな事業でも何かしら損益通算はできるかと。

✅税金や節税におすすめの本

次は税金や節税を学べる本を紹介します。

起業のファイナンス

著者:磯崎 哲也

この本は起業のバイブルです。

冒頭にまとめましたが、そもそも節税に力を入れるよりも、資本政策や企業価値の算定方法を学んだほうが絶対にいいです。

この知識があると、そもそも会社は利益を出さないと企業価値が上がらないことが理解できます。

節税に力を入れる前に何のために事業をしているか?を考えてくださいね。

金持ち父さんのキャッシュフロー・クワドラント

著者:ロバート キヨサキ

この本ではそもそものお金の話を学べます。

特に従業員・自営業者・ビジネスオーナー・投資家の4つの生き方を決める価値観は知るべきです。

これが理解できると法人と個人の違いや、どちらに資金を集中するのか学べます。

税務調査立会い年間200件!ギリギリを攻めたい社長のためのグレーな税金本

著者:永江 将典

そうそう。言い忘れてました。

税務調査はいつか必ず来ると考えてくださいね。

連絡が来た場合、どのように対策するかはメンバーシップ記事で書こうかなと。

そして、税務調査から突っ込まれるかどうかギリギリなグレーを攻めたい人にはこの本をおすすめします。

何がセーフでアウトか学べますよ。

くれぐれも自己判断で。

✅まとめ

今回は税金についてまとめてきました。

日本で事業をしていくなら税金とは付き合っていくことがマストです。

法律も変わっていくので合法的に節税も考えていきましょう。

もし周りに良い税理士がいなければ、僕が5年以上付き合っている顧問税理士をご紹介できるのでご連絡ください。

創業初期から会社売却、今の法人でも無理も聞いてくれて、適切なアドバイスが本当に助かってます。

リモートで対応してもらってたので全国どこもでOKかと。

いいなと思ったら応援しよう!