本日代表引退~UT-BASE運営秘話~

こんにちは、UT-BASEの鈴木大雅(東大経済学部経営学科4年)です。

2020年2月に団体を立ち上げ、本日9月30日をもって代表を退きます。

在任1年8ヵ月で成したことは、

「UT-BASEを、東大1,2年生のほぼ全員にとっての情報インフラにした」

ことだと考えています。

「UT-BASE知ってる?」と聞けば「いつもお世話になっています!!」と返ってくるのは運営冥利につきます、本当に嬉しいです。

さて、本noteではそんな団体を運営してきた代表による運営秘話です。

どうぞ最後までお付き合い下さい。

〈1〉創設から今まで

[1]創設理由

何年も計画練っていたわけではなく、2つの経験と、試験勉強中の閃きが重なって立上げを決めました。

情報格差というとよくコロナ禍のせいか?と聞かれますが、コロナは関係ないです。

まず経験①ですが、自分自身が駒場時代、学内の情報格差や、団体運営の不条理に苦しんだことがあります。つまり、UT-BASEを最も必要としたのは鈴木本人でした。

私は、他大からの2浪で、ひとり東大に入学しました。東大での学びに大いに期待した一方、現在UT-BASEがお届けしているような情報を聞ける先輩や、教え合うコミュニティがありませんでした。

サークル探しでは団体の良い側面しか見せないおあつらえの情報に揺さぶられ、自分に合わなさそうな学生団体の選考に案内されては選考で落ち続け、合いそうな団体には出会えずじまい(新歓期間後に知って後悔を繰り返す)。

とりあえずコミュニティに入ろう、と入会した団体は、魅力的なイベントは開催しているけれど、広報などの雑務が団体運営を圧迫・疲弊させていました。「なんで毎朝8時に駒場来て、ビラ配りするんだろう…?」

朝のビラ配りーなんとも言えぬ虚無感に包まれた

2年生として迎えた新歓では、ご飯を奢ったりお誂え団体情報を吹聴したり、加入者をかき集めるためには何でもありのカオスを見ました。そんな学生の根拠や具体性ある意思決定を眩ませる構造は、過去の自分を再生産している気がして違和感がありました。けれど新歓するいちプレーヤーでもある自分はそれに従うしかなく…。

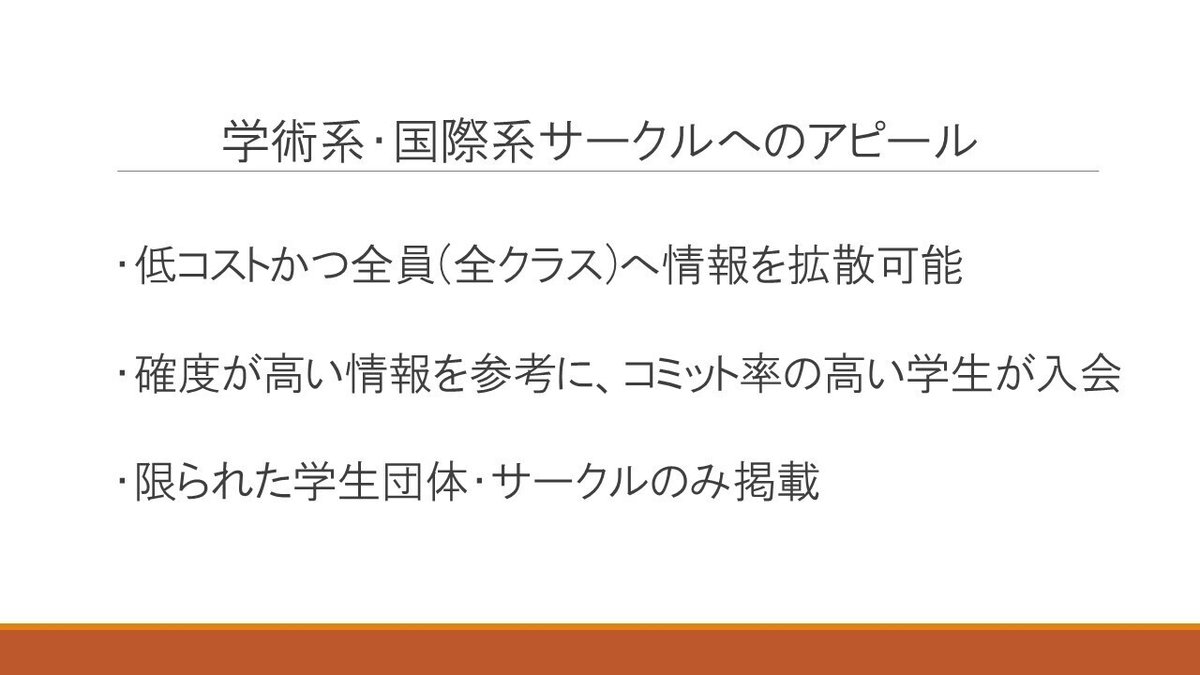

次に経験②ですが、私が2年次に、下クラとのオリ合宿で配った「学生団体・ゼミ比較冊子」の効果が抜群だったことがあります。

2019年4月に配布した、団体比較冊子の1ページ目

私の同クラには、自分が入っていたような学生団体・ゼミ(学術系・国際系サークル)に所属する学生がほぼおらず、オリ合宿でそうした団体を紹介できる人はいませんでした。

まずは率先して相談会を開き、貰ってきたパンフレットやビラを大量に配ったものの、どうも刺さりが芳しくなく…(団体が自作した「良い話純度100%」だと、どうしても迷いや疑念が生まれてしまいますからね。)。

そこでこちらの冊子を作って配布したところ、(同クラ比で)そうしたサークルへの加入者は2倍(6→12名)、1年後の継続率は17%(1/6)から92%(11/12)に。実は同クラで(読んだかは知りませんが)、この頃から企業分析に熱中し、いまや一大サークルになった東大金融研究会を創設した人まで出てきました。

このような2つの経験があり、それがUT-BASEという形に結びついたのですが、そのきっかけは試験勉強中の閃きでした。手短に言うと、長期インターン先のノルマ達成のために考え付いた企画を転用し、UT-BASEの雛型は完成した、という話です。

2年次後半は、東大生向けの人材系サービスでインターンしていました。そこで「掲載案件⇔ユーザーの量・質」の鶏と卵問題(※1)を解くため何としても東大生ユーザーを増やす必要がありました。

※1)鶏と卵問題…需要側が増えないと供給側は伸びず、また逆も然りであるため生ずる問題。この会社を例にすると、優良な求人募集を獲得するには優良学生の登録数が必要で、逆に優良学生に登録してもらうには優良な求人募集が必要です。この場合、就活カフェや時間割アプリを作って、利用に際して学生に会員登録させて登録数を増やすのが正攻法ですよね。Penmarkや知るカフェなどが代表例です。

鶏と卵問題(引用元: https://twitter.com/NintendoVS/status/969769348901625857/photo/1 )

そこで「各サークルの新歓手伝う代わりに、各サークルの人にサービス登録させる仕組み作れないか…?」(いま思えば穴だらけです。。)と思って友人に相談したところ一蹴され、

「タイガ、それインターン先じゃなく自分個人でやりなよ」と。

こうして背中を押され、立上げを決意しました。2020年1月末のことです。

当時作成した資料(一部of一部)

[2]創設期の動き

試験が終わった2月には、①情報の届け方を決め、②それに必要な人を集めつつ③届ける情報の項目を決めました。そして3月には④実際に届けつつ改善改良を繰り返しました。

まず①情報の届け方は、誰でも書き込める掲示板形式(例:魔法のスプシ)から、情報訂正できないPDF形式(例:前年に私が作った資料)まで可能性を模索しましたが、結局ホームページに記事を蓄積する形にしました。

(スプシに比べて)気楽に見やすく、情報の適宜更新が可能で、(無責任な書き込みを防ぎ)正しいと思った情報を伝えやすいからです。

そして、東大生の多くが利用するTwitterにて情報発信を行い、そこ経由でホームページに飛んでもらう形を考えました。

創設当時のHP(現在はこちら)

次に②必要な人集めは、私ができない作業を担ってくれそうで、似た課題感を持った友人・後輩を集めました。ホームページのデザイナーやエンジニア、またツイッタラー(いわゆるツイ廃)、記事執筆や運営費用集めの経験者などなど。各サークルへの企画提案やメンバー集めぐらいしか、私はできそうになく…。幸い、そうした力に長けた6名が集ってくれました。

共同創設者への運営持ちかけLINE

そして③届ける情報は、項目として「活動を通して大変なこと」など学生目線の情報を組み込みつつ、仲の良いサークルの代表や新歓代表、計7,8人、20回ほど提案して原型を作りました。

学部学科紹介記事「後期課程の歩き方」項目思案メモ

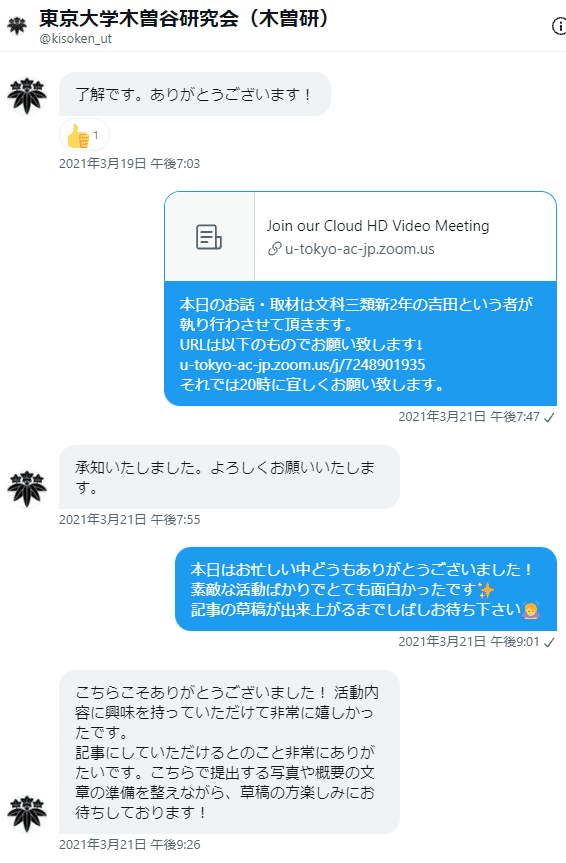

また取材は全て対面や電話、Zoomなど1対1で、全てを包み隠さずお話しいただけるよう、理念共有を交えて行いました。各団体が「お誂え情報」から脱する姿勢を見せなければフツーの新歓サイトに留まってしまうので。。

取材活動例(木曽谷研究会様)

β版サイトは、合格発表日前日である2020年3月9日に公開しました。前々日や前日は、目標団体数に間に合わすため夜を徹しての作業会でした。

3月9日朝、徹夜明けで仮眠をとる共同創設陣のひとり

3月9日、β版サイト立ち上げの瞬間@下北沢のガスト

はじめまして!!!

— UT-BASE (@UtBase) March 5, 2020

UT-BASEでは、新歓や進振り、ゼミ情報等、東大生におススメのコミュニティをどこよりも詳しくweb掲載していきます!

3月10日にサイトをオープン予定です。

まずは新入生のお役立ち情報や新歓情報を発信します👍

質問箱はこちら→→https://t.co/p5x90OkvZG#春から東大#UTBASE_新歓 pic.twitter.com/VRctJLdZ9J

3月5日、第1ツイート

最後に④実際に届けつつ…とは、コロナ禍で新歓活動や新入生の活動全体へのダメージが深刻だと気付き、サークル情報に限らぬ情報発信を始めた点が大きいです。

中止になったオリ合宿の代わりになる履修資料をいち早く完成させたところ、注目を浴びたのが懐かしいです。

「一緒に始める履修の第一歩(@UtBase)」とか、「学生用情報サイトのアップデートを知らせるbot (@UT_COVID19)」とか、UT生が動いてくれています。他にも手伝いを申し出てくれている学生の皆さんから連絡をもらっていて、その度に嬉しくてちょっと泣いています。

— yuko Y (@yukoyy) March 29, 2020

四本先生により、履修資料は東大公式サイトにも掲載

Twitterの情報発信を通じて「UT-BASEは信用できる」とイメージを持っていただき、当初ムーンショットに掲げた3月Twitterフォロワー目標数500名を、すぐに(3月16日に)達成しました。

2020年3月4日、Twitter開設前夜のSlack

そしてサークル情報に加え、1週間でオンライン合同新歓も創り上げ、2700名(第1回1500名・第2回1200名)もの学生に来てもらえました。色々と絶好調でしたね。

オンライン合同新歓の萌芽(この1週間後、1500名動員イベントを創り上げた)

[3]閉鎖を真剣に検討した時期

しかし、そうした栄光もつかの間。

2020年6月~7月、私は真剣にUT-BASE解散を考え、解散に向けたステップを踏みかけていました。

A:多くの創設メンバーにとって成したい世界が完成し、満足したこと

B:メンバーの多くは3年生で、研究に忙しくなったこと

C:学部1年生ユーザーと距離感ができ、何をやればいいかわからなくなったこと

D:4月以降取り組んだプロジェクトが不発だったこと

E:新メンバー入会、引継ぎの見込みが無かったこと

いくつか理由はありますが、こうした理由で殆どのメンバーのやる気が無くなったのが最大の理由です。

サイトを完全に閉じるか、どこかの企業に売却するかしようと決めかけ、共同創設者に相談したところ、「まだ早い、もうちょいやってみよう」と慰留され、いったん保留に。

そして、Aはまだまだできることあるはずだし、Eが完全に絶たれるまでは頑張ってみようと決意しました。

共同創設の彼も、A~Dの理由でやる気を失っていたので、正直言って論理性ゼロの選択でしたが、いま思えば英断だったと思っています。

ちなみにその後は、他団体新歓で知り合った後輩をUT-BASE主催イベントの運営手伝いしてもらうことで勧誘し、9月には5名ほどが入会しました。

1年生の自己紹介そして彼彼女らが独自に高校生向け企画や学内外プログラム紹介に熱を入れていき、そこに友人を巻き込んでいくことで、年内に新1年生は10名以上になりました(A・Eともども無事解決)。

そんな訳で、団体閉鎖が一転、一気に継続性ある団体へと生まれ変わりました。

(後輩たちとの心理的距離を縮めるため、口座残高がゼロになるまで連れ回したのは秘密です)

(Labcafeには何回行ったかな…)

〈2〉その他エピソード

[4]たくさんの失敗

「自分はUT-BASEでタイガさんが成し遂げたように完璧には立ち回れず、失敗する気しかしません。まずは組織論を勉強します。」

先週、新団体立上げを考えている後輩から、このような発言を受けました。

UT-BASEはしばしば「完璧な団体」と標榜されますが、まったくの誤解です。外に見えていないだけで、試行錯誤を数えきれないほど経ています。

失敗してきたプロジェクトでも①Basecamp(学生団体を横串で繋ぐSlackグループ)、②UT-BASE質問交流(東大生が相互に疑問解消できるのを目指した掲示板)を筆頭に、枚挙に暇がありません。③クラファンでは目標金額の1/10しか集まらず、④2020秋に公に新歓しましたが、応募件数はゼロでした。

また組織運営でも、⑤パ長(コンパ長)が団体内交流を数理モデル最適化で解決しようとして総スカンされたり、私が⑥活動の有償化(アルバイトみたいに給料発生)や⑦NPO法人化を一時的に提案して猛反対を受けたりしました

⑧5,6人は活動が合わず退会しましたし、⑨働き方改革が過熱し価値観がすれ違い、1週間私が休会する騒動まで発展したこともあります。そもそも[3]で触れたように、⑩UT-BASE自体の閉鎖を決めかけた時期もありました。

Basecampの試行錯誤

ただ、多少の揺れはあれども、折れずにより良い道を模索し続けたのは事実だと思っています。

少し体育会気質な発言ですが、「成したい世界があるなら、少しでも深く・長く考え抜いて、多少の失敗も乗り越えよう」というのが私の持論です。

[5]団体命名

UT-BASEの連絡先は「ut.community.share@gmail.com」なんですが、なぜutbaseが入っていないのか。それは、団体名がしばらく決まらなかったからです。

各掲載団体から写真を送ってもらうためのメールアドレスを作るのは急務で、東大の学ぶコミュニティを広げていきたい思いから命名したものの、団体名は未定でした。

ただ、運営費用を賄うため行ったクラファンに際し、団体名を決める必要があり、急ぎ命名する運びになりました。

団体名が「東大コミュニティスペース」になった世界線、見てみたいですね(長すぎて勘弁)。

[6]妥協せず徹底的に成すことの重要性

UT-BASEの特徴を一つ挙げるとすれば、「妥協せずに徹底的に成すこと」だと思っています。

面倒くさく、一見矛盾にも感じることに、UT-BASEは率先して取り組みます。

たとえば…

・(アンケートフォームで回答収集すればいいのに)全学部学科・学生団体・ゼミ・プログラムの取材は、対面またはZoomでの意思疎通を経て書き上げる。

・全サークル扱えば良いものを、学生団体やゼミに特化した紹介を行う。

・LINEアプリ言語を一から習得し、履修をテーマにしたLINE謎解きを創り上げる(東大三次試験)。

・写真も散りばめつつ、一プログラム紹介に5000-1万字要することも。履修紹介には10万字を要した。

「狂っている」と形容されることも稀にありますが(笑)、スタートアップが当初「スケールしないことをする」のと近いかもしれません。

規模拡大を焦って並大抵のものを作るより、狭くていいから大きなインパクトのあるものを作り、そこから横展開する方が大事です。

そもそも情報発信媒体は、その地位に甘んじて陳腐化していくのが宿命です。重力に従って物が落ちるように、中途半端になっていくのが常。

幸い今のところ、UT-BASEではそうした傾向は見当たりません。

東大生の多くに情報発信する立場だ、という矜持を胸に、妥協の欠片もないアウトプットが出続けている印象があります。

週次で全員に共有する、UT-BASEのバリュー

(もし仮に「いや、クオリティ結構落ちているよ!」と思われた方は、ぜひフォームからご指摘下さい。すぐに対応致します。)

ではなぜ、陳腐化せず量と質にここまでこだわれているのか。

それは、妥協せず課題解決していく文化があってこそと思っています。

[7]妥協せず徹底的にやる文化の源泉

たかが学生団体なのに、なぜそこまでやるのか。

なぜそんな文化が根付いたのか。

それには、創設者である私の価値観が関係しているので、少々紹介します。

幼少期の鈴木

私は「自分がいま生きている存在意義」、もうちょい具体に落とすと「自分がいまそれをやっている社会的な意義」を自問し続ける人です。他人でもできそう、自分がいる意味なさそうと感じたら、距離を置いて別の道を歩みます。

これは幼少期の経験が影響しています。いじめを受け、校舎裏で「生きててごめんなさい」と何度も土下座した頃からずっと、「確かに何で生きているんだろう?」「自分の生きている意味って何だろう」と問い続けています。

(結果それが個性や上昇志向に繋がっているので、当時のいじめっ子には感謝しています)

そして東大に入り、社会人と交流する学生団体(東大ドリームネット)で活動した2年次、「政府や企業がやることに比べて、大抵の学生ができる課題解決なんて、ほとんど無いしちっぽけ」という事実に気が付きます。

恥ずかしながら、「熱中する学問があるわけでもない自分は、何で大学いるんだろうな?」と自問自答した結果、次の結論に辿り着きました。

東大という狭いけれど可能性を秘めたこの世界でなら、政府や企業でもできない価値を創り出せるはず。特に東大生の多くは、企業案件と聞くと「怪しい、大丈夫か?騙されないか?」等と態度を硬変させる印象があります。そのため、学内の課題に企業が入り込む余地が少ないと感じていました。

「一生のうち今しかできない課題解決に、全力になろう。」

当時は、社会人と東大生が交流するイベントづくりに向け、個人としてその意識をもって頑張っていました。ただ、UT-BASEでは団体全体としてその雰囲気になっていったと思っています。

当然これは、私ひとりの力あってではありません。各自が熱い課題感をもって集まっている集団ですし、自分が啓蒙啓発をしたわけでもありません。

ただ、各自のそうした熱い思いを最大限応援し続けたのは、紛れもない事実だと思っています。

それに、「1年生の時に、UT-BASEがあればよかった。」と信じる創設陣が自己のベストを尽くしてコンテンツを創り上げて、好評を得たことも大きかったと思います。それが掲げる理念やコンテンツへの自信につながり、生半可なアウトプットでは満足しない文化が生まれたのかもしれません。

経緯はともかく、UT-BASEが主導する各種コンテンツの量・質のこだわりは、なかなか引けを取らないと自負しています。

[8]UT-BASE・私の今後について

私は今日をもって第一線から退きます。

ただ、東大を世界一の学び場にしていく活動は、これからが本番だと思っています。

私の1,2,3年次の時よりもはるかに頼もしく優秀なメンバーが揃ったいま、私がおらずともこの組織は必ず成長していくはずです。疑いの余地はありません。

私は就職して「モノづくり産業のポテンシャル解放」に挑みます。

サプライ側のパートナーさんの強みを生かし関係構築していくことで、モノづくりにとって避けては通れない下請多重構造を打破していくのが、就職先(キャディ)のやり方です。

東大の中で、学ぶコミュニティと関係構築していき魅力・大変さ両方を発信していき、学内の情報格差を打ち破ろうとした、私にとってキャディは、この延長線上にあるとも言えます。

構造的な負を改革していく事業家になるべく、その一歩を踏み出せる・内定者インターンとして踏み出していることに、生きる喜びを実感する昨今です。(投稿時間でお察し下さい、勿論大変なことも死ぬほどあります。)

〈3〉さいごに

最後に皆さんに共有したいことが3点あります。

UT-BASEでは、世界一の学び場を作る仲間を積極募集しています。興味ある人はこちらのリンクから1対1説明会にお申込み下さい。少しでも迷っているあなたにとって、時間を投資するに値する場所だとは思います。

UT-BASEに興味なくとも、組織運営での相談も大歓迎です。いつでもDM下さい。インターン先の関係で、土日しか厳しいですが、先週土曜日も2件ほど相談乗っておりました。

さいごのさいごに。

UT-BASEは、東大を世界一の学び場にすべく、これからも成長していきます。

私が運営してきた1年8ヵ月、数えきれないほどたくさんの方々の協力や応援あって、のらりくらりしつつも東大生にとっての情報インフラに成長することができたと思っています。改めて感謝申し上げます。

そしてこれから先、成長する過程で、皆さんのお力をお借りすることも多々あると思いますが、ぜひご協力のほどよろしくお願いします。

2021年9月30日 UT-BASE代表 鈴木大雅