【SNK】秋深き【侍魂】

芸術の秋にちなみ、今回は『サムスピ』を通して芸術に親しもうというタイムリー企画。

それはそうと、『サムスピ』で一番の文化人といえば? そう! 書の鬼、八角泰山! ……いや、ごめん、嘘。ここはやはり、ことあるごとに一句ひねる不治の病にかかった右京さんであろう。

ということで、敗者(=おおむね死人)を前にして右京さんが詠んだ句を紹介してみよう。解説はもちろんぼく! 記念すべき第一回センター試験で国語満点を叩き出したこのぼく!

ということでいってみよう!

最新作では汎用勝利メッセージともなっている、初代からある一句。華橘は、橘の花そのもの、あるいは万両の花、もしくは藪柑子の花を指すものと思われるが、いずれにしてもこれらの花が咲くのは夏である。その花が落ちるのを見て、夏の終わりと秋の訪れを感じると同時に、自分(=橘)の人生もすでに秋を迎えているのだなあ、というネガティブポエムである。

十兵衛に対する勝利メッセージ。ここの「物部の」は、ものがたくさんあるさまを意味する「八十」にかかる枕詞。竹林で十兵衛と対峙し、勝利した情景を詠んだものであろう。……これもまた季語がない(厳密にいうと、竹という植物は単体では季語にならない)し、下の句がないとやっぱり居心地が悪い。

色に対する勝利メッセージ。「久方の」はもちろん、天、空、雨などにかかる枕詞。「雨のそぼ降る熊野古道で色をぶった斬ったら死んでしまったのだなあ」という、かなり他人ごとっぽいマーダーポエムだが、なぜここで色を姫檜扇にたとえているのかは謎。無理やりこじつけるのなら、彼女の衣に入っている柄が、姫檜扇水仙っぽいから? 冬〜春に咲く水仙は、通常なら冬の季語とされるが、姫檜扇水仙は夏に咲くので夏の季語……か?

ひとつ問題なのは、姫檜扇水仙は南アフリカ原産の品種がヨーロッパで交配をかさねて完成した園芸種で、この時代の日本にはまだ入ってきていないのではないかという――。

ウー・レイシャンに対する勝利メッセージ。ここでの「からころも」は袖にかかる枕詞だが、清の国から来たレイシャンがまとっているのは本当の意味での唐衣といえる。また、沈丁花とは日本では香りのいい花、春の季語として知られているが、もともと室町時代に大陸から入ってきた中国原産の花で、あちらでの名前はそのものズバリ「瑞香」。

……ただ、だったらレイシャンの服に沈丁花モチーフの柄があってもいいのでは? という気もするのだが、あちこち見ても牡丹や梅、金魚などのモチーフはあってもなぜか沈丁花はない。なにゆえ⁉

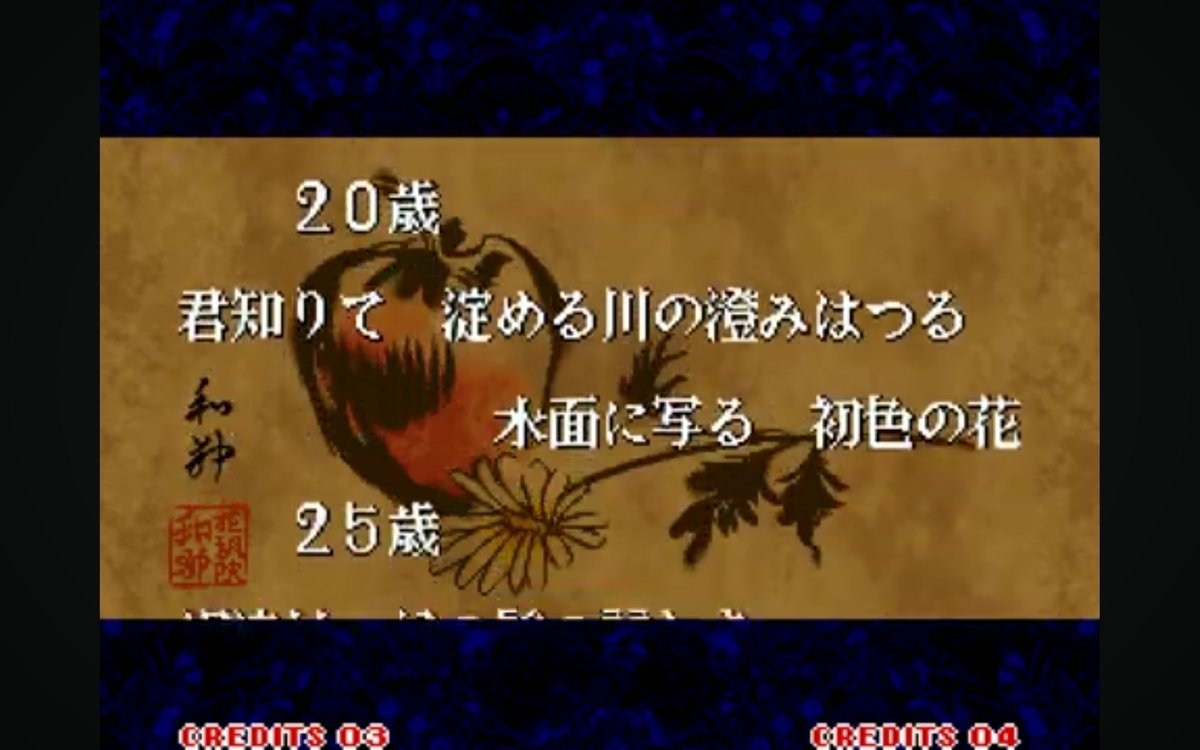

さて、ここまでは何となく「これ俳句……?」みたいなものばかりを見てきたが、もちろん我らが右京さんは短歌も詠める。歌人としての右京さんの代表作といえば、自身の生死観が色濃く現れた、『斬サム』エンディングにおける連作であろう。

この連作は、右京さんが18歳の時から始まる。というか、肺病病みでゲホゲホいいつつ自分で刀打って居合の鍛錬しながらすでにポエマーもやってたって、ずいぶんバイタリティのある病人だな。

「この世の中には素晴らしいものなど何もない、ただ時間が流れていくだけで、あとには何も残らないはかない夢のようなものである」

……やたらネガティブ。虚無ネガティブ。バイタリティはあってもネガティブすぎる。まだ18歳なのに何いってんだ、諦めんなよ!

「きみという人を知って、ずっと淀んでいた川が澄むように、私の心も澄み渡る気がした。これが初恋というものなのだろう」

初色とは初恋、もしくは美しい娘を意味する言葉。人生に剣以外の何の意味も見出せていなかった右京さんが、はたちにして小田桐圭という少女と出会い、初めて恋心というものを理解して、急に目の前が薔薇色に開けた喜びが感じられる一句。うーん、青春。

「黒髪の悪神と戦ったあの夏の日の夕暮れのことも、今となってはすべて遠い昔のことのように思える」

禍津神はいうまでもなく羅将神ミヅキのこと。25歳になった右京さんは、この夏、恐山でミヅキを倒したのであろう。時系列的には『真』より前に当たる『斬』のエンディングでなぜ『真』のできごとが語られるのか? などと野暮をいってはいけない。

「野辺の花を褥として途中で倒れるとしても、私はきみに別れを告げて、六道に通じる修羅の道を行こう」

右京さんがいくつの時の歌かさだかではないが、自分の中で圭への折り合いをつけ、彼女のために究極の花を捜す旅を続けようという意志表示の一句であろう。六道というのは火月の六道烈火でお馴染みの、天道とか餓鬼道とかいう仏教的概念のアレであって、京都とか仙台とか宇都宮とかに実在する地名のことではない。

とまあこんな感じで右京さんの短歌と俳句(?)を見てきたわけだが、毎回毎回こんなメッセージを考えなければならないスタッフさんは大変なのだなあ、と思う。何かというと四字熟語を持ち出すベティや、「亡魂」、「幽冥」、「怨嗟」みたいなおどろおどろしい単語をすぐに羅列してくるデュオロンも、右京さんとくらべれば、勝利メッセージを考えるのははるかに楽に違いない。

――と、実際にその作業をしてきたぼくは思うのであった。