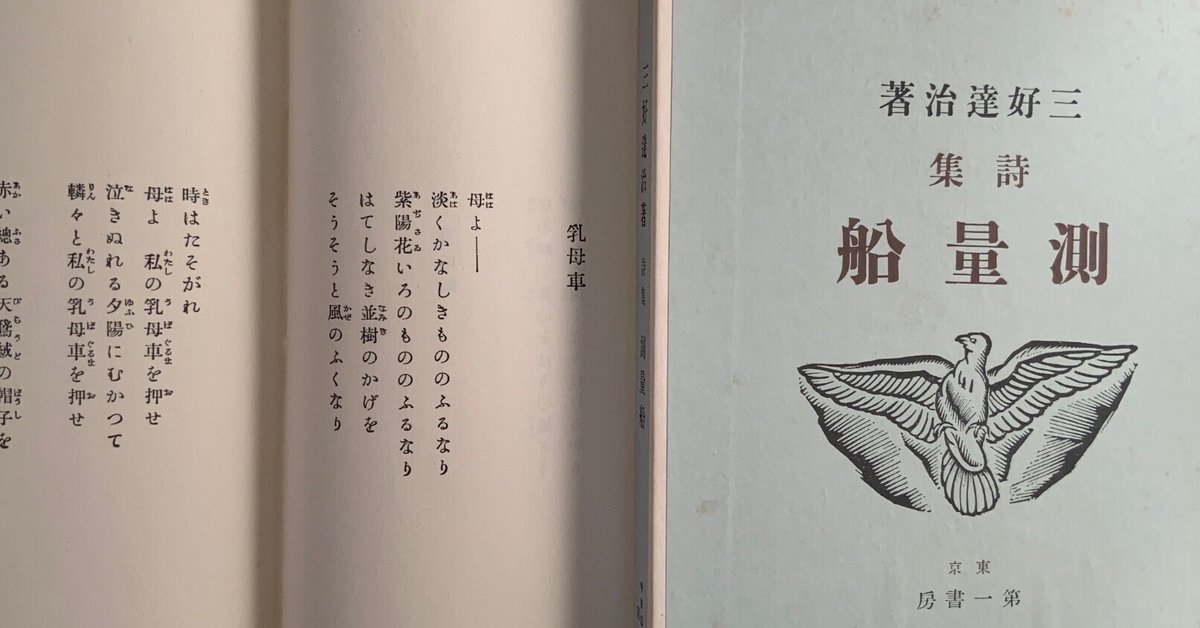

「抱擁」(原作:三好達治詩集より『乳母車』)

母よー

淡くかなしきもののふるなり

紫陽花いろのもののふるなり

はてしなき並樹のかげを

そうそうと風のふくなり

時はたそがれ

母よ 私の乳母車を押せ

泣きぬれる夕陽にむかつて

轔々と私の乳母車を押せ

赤い總ある天鵞絨の帽子を

つめたき額にかむらせよ

旅いそぐ鳥の列にも

季節は空を渡るなり

淡くかなしきもののふる

紫陽花いろのもののふる道

母よ 私は知つてゐる

この道は遠く遠くはてしない道

猫を抱いた妻が呟いた。

「赤ん坊ってこの位かしら」

私たち夫婦に子はいない。

私は口をつこうとした言葉を抑え込んだ。

「屍人はもっと重いものだよ」と。

私が抱えた母の棺桶は、実に重かった。

母は実家で一人で死んだ。

幼い頃あんなに優しかった母。

母と歩くのが大好きだった私。

私を愛するあまり狂ってしまった母。母。母。

母という文字は乳房を模ったものだと、習った記憶がある。

母に関する記憶で一番古いものは木漏れ日だ。

甘やかされて育った私は、一体幾つまで乳母車に乗せられていたものか。

父の記憶が一切無いことに驚かされる。

普通、母の腕が疲れたら代わりに父が抱くものではなかろうか。

幼児と小児の中間位だった私は図々しくも母が押す乳母車に乗って将軍様の凱旋のように意気揚々と、キラキラ降り注ぐ木漏れ日を受けて、世界は自分のものだと感じていた。愛してくれた母。私が愛した母。母の愛が常ならぬものだと知ったのは、妻を知ってからのことだ。

成人男性が休日を母と過ごし、母の作ったものしか食べず、女たるもの皆母のようであるべきだと信じて疑わず。母子の愛は至高のものだと信じていた私。記憶にない父は記憶に残らないままに、私が高校生の時に死んで、以来母は

「寂しい」

と私の閨に潜り込むようになった。

「母さん大丈夫、僕がいるよ」と背中を摩りつつ、思考の隅では何処かおかしいと気づいていた。だから閨でのことは誰にも言えなかった。実際体をどうこうした訳ではないけれども、ひとに言えば嫌悪されるだろうことは分かっていた。

嗚呼。母の記憶を思い出を、清いままに残せたらどんなに良かったか。

あの木漏れ日を。己の命と存在と進路を一身に母に預けていた乳母車。

そこから健やかに立ちあがろうとしていた私を、母はとてつもなく優しい手つきで、微笑みながら乳母車に押し込もうとしていた。

誤解しないで欲しい。母の愛は純粋なものだ。

だが私の母の愛には、琥珀の中の蟲のように、得体の知れぬ何かが居た。

妻とは会社で出会った。母との関係以外は全く凡庸であった私は、真面目で仕事が出来る男で、新入社員の教育を任された。それが妻だった。平凡に愛を育み、私は信じていた。母と私の愛の隙間に妻というピースが加わって、とても愛に満ちた生活が始まるのだと。母は夜叉になった。

母は、妻の全存在と、妻を愛する私の意思を全速力で踏み躙った。

狂気に満ちた母は母ではなかった。私と妻は遠方に越して籍を入れた。華やかな披露宴が挙げられずに妻には申し訳なかったが、妻の両親立ち会いのもと、神社で慎ましい式を挙げた。恐ろしい。母は恐ろしい・・・だが。妻には言えないが、私はいまだ母を愛している。あの あはれな かよわい いきものを。

実家の母が死んだと親戚から知らせがあり、私は慌てて駆けつけた。母は実家で脳内出血を起こして死んでいた。

「ここで倒れてたのよ」

と叔母が示した場所を見て言葉を失った。私が育った子供部屋には私のものがそっくり残っていた。赤ちゃん布団、乳母車、幼稚園の鞄、学習机・・・古い肌着から学校の制服まで、母は何一つ捨てずに残していたのだ。私の過去に包まれた私の部屋で、まるで私という胎内に宿った胎児のように、母は丸まって倒れていたのだそうだ。私は叔母から母の暮らしぶりを聞いた。ひとから見る母は全く上品で大人しい老婆で、慎ましく美しい暮らしをしていたが、息子である私の話を持ち出すと豹変したそうだ。周りは腫れ物を扱うように接していた。

「本当にお世話になりまして」

「お母さん、生前には小さなお葬式がいいって言っててね。ご遺体はお棺に入れてご実家に戻ってるの。ここから火葬場って流れなのだけど」

「ありがとうございます」

翌日業者が来て、棺は庭の方から出して車に乗せることになった。人手は来てくれていたのだが

「あの。私にも持たせて下さい」

私は棺桶に手を伸ばした。

小柄な母の棺桶は予想以上に重く、殆どは棺桶の木の重さだったのだろうが、死の重さだと思った。

指先一つ。

スイッチを押す私の指で、母は燃やされ骨と灰になった。燃え残った滓のように、胸には母の愛が残った。

家の何処に居たかは知れぬが、今際の際に何ほどの事が出来たわけでもなかろうに、母は私の部屋に転がり込んでそこで死んだのだなと・・母の死に顔が安らかだったことが私の慰めだ。

私は妻を愛している。とても愛している。あの狂気から救ってくれた恩人だとも思っている。けれど、私たちの間に子が出来なかったことに何処かほっとしている。子を産んでいたら。妻が母親になっていたら。妻も夜叉になる可能性がゼロではない。その怖れを抱かずに済んだから。私は身勝手だ。

生まれてくる赤ん坊の体重は3キロだか4キロだか、その位のものだと聞いた事がある。妻は愛猫を慈しむように抱いている。確かに、赤ん坊を抱くような心地かも知れない。私は妻の後ろにそっと寄り添った。

「猫を抱く君は、僕が抱っこしようか」

と冗談めかして。

ヤァだ何よと妻ははしゃいだ。互いに四十路を過ぎて、いちゃいちゃするような性格でもないのだが。

私は妻を大事にしようと思う。それしか出来ないと思う。

真面目だが凡庸な私だから。

精一杯の、真面目で凡庸な愛で。