DUNE and The 3D Font

DUNE

2021年最大の超大作との呼び声高い天才ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の『DUNE』がハリウッドの王子様ことティモシー・シャラメ主演で制作され先月に日本でも公開された。本来これ昨年末の公開予定だった映画だけど、まぁ、なんだかんだ色々あってここまで引き延ばされていたわけで、前にも予告しておいたので、便乗して去年するつもりだったこれに関する話を……といっても、まともな映画感想文なら他でも立派な人たちが、ちゃんとした内容のモノを上げていると思うので、そういうことを期待している向きにはまったく無縁のはなしではあるということは予め断っておく。と、いうか、noteでまともなことをしたという記憶がまったくないのだけれど、イヤ、ホント。ただ、まぁ、今回はFrank Herbertのアイデアを頂いて多少なりとも、いつもよりコンテクストを下げる工夫をしておいた。え? どんな風に? いや、まぁ、そのあたりは仕上げを御覧じろということで。

難解と言われるその原作だけど、まぁ、他のメディアでもいろいろと解説も出ているだろうから、あえてそこに追加することなんかはまったくない。ストーリーとしては単純で貴種流離譚の復讐物という歌舞伎の演目にでもありそうな話なのだが、Herbertはここに宗教やら心理学やら政治、哲学、文明論、歴史学、Rachel Louise Carsonな環境生態学に至るまでのありとあらゆるアイデアをSFなガジェットと混ぜ合わせて提示したので、細部が気になりだすと本当に訳のわからないことになる。小説では巻末に事典まで付いているのだけれど、わからないところは読み飛ばすぐらいのスタンスでも問題無いだろうということで今回の映画化でもそのあたりはバッサリと諦めて、ほぼ主人公視点での構成とし、後は映像だけの説得力で語ってしまうという力業に出ている。ただ、この物語が書かれた当時は今では当たり前のSF的ガジェットすら初出しもいいところで、映像どころか概念自体の理解すら当時の読み手にはあまりにも不親切過ぎたため、今だと笑っちゃうけど、当時は借金まみれの人格破綻者の妄想がまだまだ広く信じられていたので一万年も未来の宇宙の話なのに政治制度が帝制なのはおかしいなどという、そこはどうでもいいだろうというところをSFファン達が真剣に議論してしてしまっていたりもしていた。まぁ、とにかく内容があまりにもユニーク過ぎたため、SF界の巨匠Arthur Charles ClarkeをしてDUNEを「ユニークで匹敵するのは指環のみ」と言わしめたと……って、これ褒めてるんだよなぁ? 多分、よくわからんけど。

で、その匹敵させられた『指環』の作者のJohn Ronald Reuel Tolkienは、DUNEの版権を勝ち取った知り合いのSterling Edmund Lanierから初版本を献本されたりもしているのだが、Lanierの配慮が足らずに着払い送料を請求されたことについても不満があって、受け取ったけど忙しくて読めないなどと言い訳した揚げ句、別の知り合いにあてた手紙では‘In fact I dislike Dune with some intensity……云々’と、要は「嫌いで意見を言いたくない」とバッサリ……理由を言わないのでこのデスライクが嫌悪なのか嫉妬心なのかはよくわからないけど気にいらなかったということだけはわかる。まぁ、トールキンの研究者によるとその当時彼が健康面で問題を抱えておりAce Booksとの版権問題などいろいろ面倒なトラブルに見舞われていてちゃんと腰を据えて読むどころではなかったということだけは本当だったらしいけど。

DUNEは最初のプロットはAnalog Science Fact & Science Fiction(当時)というSF誌、まぁ当時のいわゆるSFのパルプマガジンに連載されていた。といっても当時のAnalogは無謀にもVOGUEやVANITY FAIR並みの大判のフルマガジンサイズという豪華仕様だった時期で、John Carl Schoenherrの迫力有るイラストレーションが表紙を飾っていた。上のDUNEを象徴する砂虫の画像はこのときの初出。この想像力のインパクトはかなり強烈で、月面着陸ですらまだ先で宇宙SFといえば銀色の流線型だった時代にこのMoPOP殿堂入りの画家の絵が、難解な作品に対する理解の定着に大きな役割を果たしたのは確かだ。DUNEという作品のイメージを決定づけたといえる。ラノベの売上に対する絵師の貢献というのは大だからね。

というわけで、まぁ、前置きはともかく、今回の枕はDUNEに纏わるフォントの件。といってもこのSF界の大いなる遺産が数多のクリエイターや作品にどのような影響を与えたかというような振りかぶった話題ではまったくなくて、どうしてクリエイターはこの書体でデザインしてしまったのだろうというダラダラした話。ショーヘンエールが絵で行ったお仕事を文字で行うとどうなるかというおはなしでもある。

Typography of DUNE

1963年から9号にわたって連載されたハーバートの小説は20件以上の出版社に断られ最終的には自動車修理マニュアルなんかを出しているChiltonという出版社から分厚いハードカバーの書籍として1965年に出版された。表紙はAnalog誌1月号から流用されたダストジャケットの背にまで伸びたショーヘンエールの幻想的なカバーイラストで、カバー表四には極座標で描かれた謎の地図が刷ってある以外は、題字は19世紀から20世紀初頭あたりのアメリカのエフェメラ風のタイポグラフィで本の重さと相俟ってペーパーバックな三文SF小説とは一線を画す重厚感のある装丁。著者名のフォントはFuturaっぽいけど、一見しただけでは少なくとも本の中で宇宙船が飛んでいたり、巨大な怪物が暴れているといったイメージはない。サイエンスフィクションというよりは文芸物か良くてハイファンタジーよりのデザインだ。安手のエンターテインメントではなく、こってりとした文学的なラインを、という狙いはわかるけど何処を目指したのかかえってわかりづらくなってしまったせいか、当時のSFファンがあまり金を持っていなかったせいなのかはともかく初版はLanierの目論見よりは、全然売れなかった。

それでも翌年、ヒューゴ賞とネビュラ賞の同時受賞という初のダブルクラウンを獲得ということになってSFファンであれば読んでおくべき本の一冊に登りつめ、これ以降もう毎年のようにオールタイムベストに顔を出すほどの名作という地位を獲得する。というわけで、Ace BooksからショーヘンエールのイラストでWINNER of The HUGO and The NEBULA Awardsと題して出版されたときのペーパーバックが下左。

まぁ、多少わかりやすくはなっているかも? フォントはおそらく欧文書体界のレジェンドとも目され、昨年10月に惜しまれつつもお亡くなりになった Ephram Edward BenguiatことEd Benguiat の Zenedipity というウッドタイプ調のイタリアンな書体をベースにしている。丸くて尖って傾いているという古典的SFっぽさに溢れている。右は後に再発されたときの画像だが同じフォントを使っているにもかかわらず妙に安っぽく見えるのはDon Ivan Punchatzの所為ではない……と思いたい。

DUNEといえばファンの中では一番有名なのがこのレタリング。Victoria風な書体で、多分Meyer M “Dave” DavisonのDavison Art Nouveauをベースにデザインされている。デジタルでは、さらにこのDUNEのデザインをもとにしたOrthodox Herbertarianというフリーフォントも存在する。もっともこのHerbertarianというフォントはオールキャップスで数字もなく約物も足らないうえに代替のグリフもなくて使い勝手が非常に悪いのだけど。それ以前に……まぁ、それはいいか。ともかくこのヌルっとしたヌーヴォ風の書体。たしかネトフリのドキュメンタリーだかで、Paula ScherがEのクロスバーを上げるとヌーヴォ、下げるとモダン風になるなどとおおせられていたけど……どう? バーは上がって見える? まぁ、ともかく、あまりにもキャッチーなデザインだったため、これ以降DUNEシリーズに留まらず、ハーバートの書いた本の表紙はみんなこの書体にされてしまう。これは当時のペーパーバックに同じ作者の小説を、内容気にせず全部同じ書体にしてしまうという悪習があったためで、Brian Wilson AldissのAmerican Uncial、Philip Kindred DickにRoslyn Gothic、Ursula Kroeber Le GuinならCity、Isaac AsimovにはKabel Black、Clark Ashton Smithは……まぁ、ここは名前とタイトルでル=グインのパターンをテレコにしているだけみたいだけど、話し始めるとキリが無いのでまぁこのあたりで。

それで、当時のモノでなんかOrthodox Herbertarianと似たようなフォントが無かったっけと思って探していたときに見つけたのが、上の画像下の真ん中Howard Phillips Lovecraftの本のフォント、よく見ると全然違うけど作者は同じくDave Davisonだ。このフォントの名前はMoulin Rougeといってロートレックが通いつめたという劇場の名を冠する書体で、やはりヌーヴォ風、ただ60〜70年代のデザイナーはこれらのヌーヴォ調のデザインをレトロ回帰というよりはサイケデリアなターンオン、チューンイン、ドロップアウトなコンテキストの中でサイケなデザイン要素としてのみ扱っていたので、別にヌーヴォの歴史や理念に引かれてそういうフォントが選ばれていたというわけでは無い。サイケのスタイルはヴィクトリア様式、未来派、ダダから、当時としては最新のポップアートやらオプアートまで全部ごちゃ混ぜの何でもござれなので、そこにそんなに意味は無い。まぁ、というわけで香料なケミカルで精神と肉体を変容させるといったサイケデリックな当時の気分もDUNEのテーマの一部には内包されているので、そこを強調したアイデアが、フォントにも盛り込まれてしまっている……んだよね? 多分。

上は70年代英国で出版された頃のカバーアートとフォント。イラストレーターはBruce PenningtonでSFというよりはハイファンタジー。タイトルのフォントGiorgioの印象もありサイケデリック感は満載。

1975年、後の世に「世界を変えた未完の大作」と称されることとなる莫大な予算を背景に梁山泊よろしく錚々たる面子を揃えていくという、水滸伝……じゃなかったSF超大作DUNEの制作がクランクイン直前で頓挫する。世に言う「ホドロフスキーのDUNE」だが、爆笑必至のこの顛末は、同名のドキュメンタリー映画を見て貰うとして、このときに作成された絵コンテの表紙にはクラシックプロポーションのサンセリフが巨大なスパイスコンテナを引っ張るボートを描いたChristopher F. Fossの宇宙船とともにドドーンと鎮座している。実は映像業界ではこの時代の少し前にSFフォント革命……まぁ、そんな大袈裟なモノではないけど、それが起きていて、そういうスタイルの作品に幾何学的なサンセリフが使われる傾向が増加しつつあった。代表的なのものは1968年の2001: A Space OdysseyのEurostileだが、それ以前からMicrogrammaやEurostileは60年代の子供向け空想科学人形劇のTVシリーズなどで多用されるなどもしていて、シリーズの人気が上がると共にそれ以降はもうSFっぽい書体の代名詞のようになっていった。後にデジタルな時代になってこのあたりの供給が名古屋のカナダ人にかっ攫われるまでは、この手の用途ではほぼ独占的な地位を築いていたといっても過言では無い。それはともかく、それで後にこのドタバタが「ホドロフスキーのDUNE」としてドキュメンタリー映画になったときにはタイトルのDUNEのサンセリフはモダンなプロポーションのサンセリフにおきかえらえてしまうのだけれど。

まぁ、それもともかく、さて、それでホドロフスキーの失敗以降もDUNEは何度も映像化が試みられるのだが、呪われたかのように多くのクリエイターたちが続々と酷い目にあってしまう。その話は後にして、ただ、撮影直前に盛大にスーパーノヴァをひき起こしてしまったホドロフスキーのDUNEだが、爆発で飛び散った好漢達は各地で屹立し、聖林の悪徳官吏を打倒してSF映画にも大きな革命をおこしていく……いや、まぁ、ちょっと違うけど、それでも、後世に大きな影響を及ぼす作品としてはスターウォーズやエイリアンなどの作品となって、このホドロフスキー革命の精神が結実する。

スターウォーズの導入はロングタイムアゴ〜からドーンと出現したタイトルが遠ざかる後を追いかけるようにワーグナー張りのド派手なテーマーを奏でながらスクロールしていくフォント警察から逮捕状が請求されそうな緩い組版のFranklin Gothicがテキストだけで延々とストーリーを語り出すという映像作品にあるまじき恐るべき暴挙を働いた後、その暴力的なネタバレが流れ去ると惑星へ向かう宇宙船が登場、更にもっとずっと巨大な宇宙船がその後を追いかけるというタイトルから本編へと自然に遷移する印象的なキネティックタイポグラフィで映画の初っ端から観客を驚かせた。このダン・ペリの作ったオープニングクロールはその後いくつものパロディのネタにもなったりするのだけれどまだコンピュータが未発達だった時代では作るとなると大変で床に敷いた巨大な原稿を何度も試行錯誤を重ねながらカメラ移動で撮影し、それをフィルムに合成して作られた。現代ではコンピュータで一発だけど。

それで、DUNEの話に戻ると、ホドロフスキーがDUNEを作ろうとしたとき、音楽として当時最もSFチックなイメージのプログレッシブロックを劇盤に、人気のロックスターを悪役に配置しようとしていたこともあり、この小説にインスパイアされたのは映像作家だけにとどまらず、ミュージシャンの中にも大勢いた。変わったところでは1977年にジャズピアニストで作曲家のDavid Matthewsが自身の率いるバンドで、まぁタイトルもそのままのDUNEというコンセプチュアルなアルバムを作っているのだが、ジャケットデザインは完全にスターウォーズのタイトルロゴとオープンニンググロールをパクッ……失礼、それにインスパイアされてしまっている。

サウンドはDavid Sanbornのファンキーなサックスが泣きまくるご機嫌なJAZZ FUNKで2曲目DUNE PART II: SANDWORMSのベースラインは有名なのでいろいろなところで聞き覚えがあるかも知れないけど、ここがネタ元。今ではサンプリングソース満載のCTIの名盤扱いされているけど、当時の日本版のライナーノートには某有名音楽ライターがSFデスりまくったとんちんかんな原稿を寄せていて、いや、わかんないなら仕事断れよと思ったのだけれど、DUNEみたいなお話に、いい大人がインスパイアされているという海外の雰囲気というものが国内にはサブカルレベルでもほとんど届いていなかったということだけはわかる。今でこそビジネスマンがSF思考などとおかしなことを口走るような時代にはなったが、当時は今でいうと、いい大人が高校生でも恥ずかしいようなレベルのラノベを読みあさるぐらいの変態感と後ろめたさがあって、まぁ、ともかく、いい大人が読むようなシロモノじゃ無いという扱いだった。このあたり海外と温度差はあるのだが、ただ、クリード・テイラーもさすがに全部をDUNEでオリジナル曲のフルアルバムというのはマニアックがすぎてどうかと思ったのか、裏面にはMajor TomやらPrincess Leiaだのを……いや、まぁ、その話はいいか。

さて、で80年代になってDUNEは数多の屍を乗り越えてラウレンティスによってようやく映画制作が開始されるのだがコレもゴタゴタ続きで最終的にはアラン・スミシーが監督をやるところにまで追い詰められながらなんとか土壇場でデビッド・リンチが踏みとどまって映画化を完成する。ただし、まぁ、ご存知の通り全方向からの評判は最悪で、監督したリンチですら、自分の作った全ての作品に誇りを持つと言ったすぐ後に、ただしコイツは除くなどといってしまうようなありさまで、「Yes!」といって喜んだのはホドロフスキー一人だけだったと伝えられている。後にTVシリーズとして再編集されたときにはもう本当にアラン・スミシー監督作品になってしまっていた。ただ、この映画さすがデビッド・リンチといった独特の映像美学が冴え渡りカルト的人気で、意外に愛されてはいるのだが。

このときに使われた映画のタイトルははBerthold Ludwig WolpeのAlbertusをべースにしたロゴで、典型的なムービーフォントだ。音楽を担当したTOTOのサウンドトラックも同様のデザイン。出来が悪いわけではないが、ほぼインストでTOTOのファンでもあえて手元に置いておきたい1枚と思うほどの印象はないかも。ただ昨年アナログレコードがカラーヴァイナル、ポスター付きという豪華仕様で再発されてはいるので、それなりに人気はあるのかもしれない……まぁ知らんけど。で、フォントの話に戻ると、Trajan is the Movie Fontと揶揄されるようにこの時代以降映画のタイトルにTrajanが使われる傾向が強くなってくる。そういう傾向の先取りみたいなところもあるけど、じゃぁなんでTrajanじゃないかというと、TrajanがCarol Twomblyによってフォントになったのは1989年のことで、この映画公開当時はまだ利用が不可能だった。まぁ、そういうわけで、この時代にキャロルのフォントが存在していたら、おそらくそれが使われていただろうコトは想像に難くない。多くのムービーがTrajanの魔力に押し流されていく過程で、実際スターウォーズの場合などは新シリーズからタイトルがTrajan化されてしまう。

まぁ、そういうわけでSFだからといって別にサンセリフに拘る必要もなくなったので、って、今までも拘ってはいないけど、まぁ、ともかくそういう感じで、新しい版のペーパーバックのタイトルにはInternational Typeface Corporation通称ITCのBenguiatが使われている。上げればヌーヴォ下げればモダンのポーラシェアの法則通りのクロスバーの高いセリフ付きのヌーヴォ調の定番書体。 ただ、デザインしたベンギアトは最初からヌーヴォなフォントを作るつもりはまったくなくて、読みやすくて美しいフォルムの書体を作ろうとして結果的にこうなったということだそうで、これがアールヌーヴォースタイルのフォントと見なされているのは心外だったそうだけど。

左がPriori Serif、悪名高いEmigreの書体の中ではわりと普通に使いやすい、ヴィクトリアンスタイルをポップにした雰囲気で、未来的な王朝絵巻というイメージには合っているのかも。この書体はAdobe Fontsでも利用可能になっている。右がITCのSelif Gothc、幾何学的なサンセリフにチョロンと付いた尖ったセリフが妙に脱力感を誘うフォントだが見方によってはSF的な雰囲気もあるのかも。一周回って再びSFタイトルにサンセリフが戻ってきたともいえる。さて、まぁ、他にもいろいろあるけど、どの本も大抵は本をめくれば単色の扉ページがTrajanなのはもう現代の定番だ。

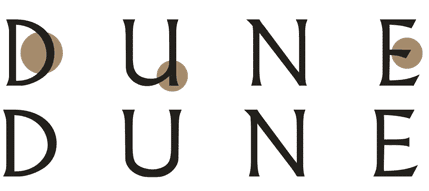

21世紀にはいると、アップルやアマゾンらの圧力に抵抗できなくなった大手出版チェーンが次々と陥落、出版社も巻き込んでのメディア戦争がいよいよ本格化する。いまの状況だと各個撃破されかねないと見た大手出版社も対抗のため大型合併により戦力集中を図る必要が急務になった。ここから、大手出版社の合併の動きが本格化していき2013年には英国ペンギンと米ランダムハウスが合併、そこが今度は、昨年末にアメリカビッグ5の一角であった岩波書店からロゴをパクったんじゃないかという疑惑のあるサイモン&シュスターの買収をきめ、ここまでくるといろいろ独禁法的なものまで引っかかってくるんじゃないかと言うことで、いつのまにか闘う相手がアマゾンから米司法省にとって変わってしまっているというDUNEさながらのグッチャグチャな物語なのだが、まぁ誰がハルコンネン男爵で誰がアトレイデス公爵かはともかく、そんなこんなの流れの中でいくつもの出版社が一緒になってしまったので、権利の別れていた古い作品を一回纏め直して新しくカラーヴァイナル……じゃなかった、デラックスハードカバーでのシリーズを出版してエイエイオーをしようじゃないか、などというその一環としてかどうかはよく知らないのでともかく、下のDUNEのハードカバーの表裏はそんな感じの特別企画のひとつで2016年に出版されたPenguin Galaxyシリーズの中の一冊のDUNEの巻。シリーズ全体で一貫したイメージを作り且つ1冊1冊コンセプトを持たせた上でタイポグラフィだけで勝負しようじゃないか……というお題に対してAlex TrochutがDUNEのために出した答えがこれだ。

表紙より、右の裏表紙のデザインのほうがわかりやすいので並べたけど、これ見て貰えばわかるけど、トロチュートは試行錯誤しながらいろいろとタイポグラフィを検討しているうちにDUNEの大文字4文字全てがU字型に還元できるではないかというところにまでは気が付くに至り、これを90度づつ回転させて並べて見ると2段に並べた「DU」「NE」と読めるではないかということを発見してしまう。このアハ体験から、そうだ、物語の軸となる4つの勢力が激突してさまざまな人物が語り手として登場しながらその度ごとに視点がかわって話が進む、それぞれの勢力の中も一枚岩ではなくそれぞれの思惑が折り重なるこの複雑なストーリーをタイポグラフィとしてこれ以上にシンプルに表現する方法があるだろうか、いや、ない! もはやこれ以上の正解は存在しない。とまで確信してしまうに至り……って、いや、まぁ見てきたように嘘ついてるけど、だいたいこんな感じであってるよね?

こうしてもうどう回転させてもDUNEにしか読めないという、アンビグラムな、まるでミッドセンチュリーモダンの幾何学的テキスタイルパターンにでもありそうなデザインのタイトル文字を完成させる。

さて、トロチュートが正解を出してしまったため、これ以降のデザインはそれを無視することが難しくなった。上は今やペンギンランダムハウスのインプリントのインプリントのインプリントと成り果てたAce Booksのわりと最近のペーパーバック。もはやかつての面影も無い。デル・レイ・ブックスから出たペーパーバックも、面倒になってきたので画面はキャプらないけど似たような感じのシンプル指向。

というような歴史を踏まえ、今回の映画版のもうこれ以上は削るところが無いぐらいのロゴタイプが誕生する迄の経緯という噺の一席はここまで。

まぁ、実際の話、誰でも思いつくような単純なデザインのタイトルロゴにトロチュートのデザインコンセプトがどこまで影響したかは取材も何にもしていないので、よくわからない。というか、そもそもここで勝手に決めつけているトロチュートのコンセプトだって正解かどうかもよくわからない。それに、これをいっちゃぁ身も蓋もないけど、全てのクリエイティブがそこまで書体に気を使っているかというと、まぁそんなことはないよね?

ただ最近のトレンドとしてSFっぽいものに関してはサンセリフでタイトルすることが多くなっているような気もするのと、アップルのファウンデーションとかも、DUNEほどではないけれどそれでもかなりミニマムなデザインの低コントラストなジオメトリックサンセリフをわざわざつくったりしているので、この傾向はまだ続くんじゃないかな? わからんけど。

まぁ、とりあえず、そういう想定で作ったストーリーに都合の良いように途中いろいろ端折ったり、時系列が入れ替わってたりするかもしれないけれど、嘘でもたまにはこういうちゃんとしたデザインの噺のオチだったりしてもいいよね? って、嘘なのかよ!

Fonts of DUNE

さて、それではいつものコーナー。今回はそのトロチュート直伝のDUNEの映画のタイトルのフォントからアイデアをこっそりパクってきたというシンプルなフォントの作り方のお話。下の図は、そんな感じにパクって作った去年のイタリアンのデザインを論理的に漸進させたもので、DUNE2021のロゴのように右のグリフから左のグリフへクロスバーがハレーションしていくバリアブルフォント。小文字や数字、記号類などを追加していく過程でいろいろ試行錯誤の結果こうなった。XとYが点になってしまったり、ハレーションしてないと区別が付かない文字も多いけど、まぁ、キネティックタイポグラフィが前提なので、もう敢えてそこは目を瞑ることにして可能な限り単純な図形に還元することを優先した結果こうなった。追加した小文字のほうは動かさないので、もう少しルールを別にして、ちゃんと組めるようにデザインを考えているのだが、これもまだ中途半端なのでこの先どうなるかわからない。考え方としては大文字と数字と小文字は別のルーツの文字という想定。

それで、このスタイルをベースに3Dフォントを作ろうというお話。

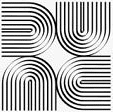

ただ、まぁ、こういう単純な図形ほど実は注意しないといけないいろいろ面倒な部分もいっぱいある。単純に曲線や直線をガッチャンコと繋げただけだと、図形としてはいろいろ問題も出るんだよね。それで、そのうちのひとつとしてまぁ以下の右と左の螺線をシアンとマゼンタに塗って、重ね合わせた真ん中の図形を見て貰おう。

真ん中の図形が少し版ズレを起こしている箇所があるようにも見えるけど。まぁほとんどは見た目は変わらないよね。なのだけれど左右の渦巻きだけを個別に見ると若干、右のほうが▲にあたる箇所が若干カクカクして見えない? え、よくわからない? まぁ多少急いでやってるから精度がでていないところがあるかもしれないけど、説明すると。これは曲率が▲の箇所で急激に変化しているためカーブに角度がついてみえるためだ。右がイラレの螺旋、左は擬似的なクロソイド曲線を描いて近似したラインを強引にあわせたものだけれど、計算端折ったせいか、あまり精度は出ていなかったかも。

曲率を表示するツールで見ても変化がそこまでではなかったのでわかりずらかったかも知れない。では、下の図。

かなり大袈裟に手を入れているのでこのくらい弄ると大分差がわかりやすくなったと思うけど、左は曲率をなだらかに調整して曲線の先端部分の曲率を落として曲線の開始位置にも手を入れている。右はなにもしていないので曲線と直線の接続部分に角が出て、カーブの先端が尖って見えるうえに文字の太さにもムラが出てるのだけれど……え? 気にならない、う〜ん、そうですか……まぁ、人によって脳の情報処理には差があるので、気にならない人は無理に気にする必要はないです。まぁ、こういうところも錯視と言えば錯視なんだけど、それ以上にこういうふうにパイプを繋ぐとモノが流れにくくなってトイレが詰まる原因にもなるという物理的にも問題が出るタイプの錯視でもあって、上方距離過大やヘルムホルツの正方形みたいなものとはちょっと違うタイプの問題なんだけれど、説明すると長くなるので、そういうモノだと言うことにしておいてください。それで先に進むけど、ただ、一言追加しておくと左は左で問題があって、やり過ぎなのでシャープさが消えてボケた印象にはなる。このあたり程度の問題は常につきまとうんだよね。

まぁ、何が言いたいかというと、単純な図形ほど案外単純に済まない問題が山積みになってしまうので、ジオメトリックな書体も突き詰めていくと言うほどシンプルには作れなかったりする部分はある。なので、どのあたりをどう妥協するかはある程度考えながら作る必要もあるんだよね。こういう錯視がおこる理由はいろいろあるけど、ものすごく粗く説明すると我々の脳の中では目に映る全てのモノを3Dの情報として認識、処理しているため2Dの情報処理に齟齬が出る……という説明でわかる? つまり逆にいうと2Dのときには正しかった錯視対策は3D相手だと正しくないのだけれど……って、ここの話もうまく伝わっているかどうか不安しかないな。

まぁ、注意書きはこのくらいにして、実際に作ってみようコーナー。今回はタイトル画像にもなっている立体的なフォントを作成するということで、簡単な3Dソフトのお出ましだ。

3Dソフトとは言いつつも、ソフトの中でモデルを一から作ろうとすると、なかなか面倒で複雑なものは外から3Dアセットを持ってくるしか対処できないというAdobeのDimensionだが、現在はテキストデータを扱うことが可能になったので、どんな複雑な図形でも2Dの押し出しだけなら一旦フォントデータにして読み込ませるという裏技が効くようになった。ここでごちゃごちゃ言うより詳細は下のリンクから見て貰った方が遥かにわかりやすいので、説明ははぶくけど。

こういう感じ。簡単でしょ? ただ、あまり複雑なフォントや、ゴリゴリに2Dの錯視対策が施されているフォントは3Dにしたときに若干の問題は発生する。ダラダラした話をしたのもここのところを言いたかったのだけれど、言いたいことが伝わっている気がしないな……まぁ、こういうところもホント気にならなければ気にしなくて良いです。

それで、こんな感じに簡単に3Dタイポグラフィが出来るDimensionだけど、恐ろしいことに現在はイラレでも、この程度のことなら簡単に出来るように進化してしまっているから驚きだ。細かいところはまだDimensionの方に一日の長があるけど、こんなことになってくるとそのうち、どんどんとソフト同士の境界線が薄れてくるような気がするよ。下はそのillustratorの図。

さて、それでこのDimensionを使って3Dフォントを一から作ってしまおうというお話。え〜今、一から形を作ろうとすると面倒で複雑なものはアセットを持ってくるしか対処できないって言ったばかりジャン。と、思ったあなた! そういうことなので、そこで、そんなに複雑にしない方向でデザインできるよというのが、この章の冒頭につながるというわけ。いや〜今回は長かったなぁ、いつもと同じくらいのペースのはずなのに何でだろう? まぁ、いいや。

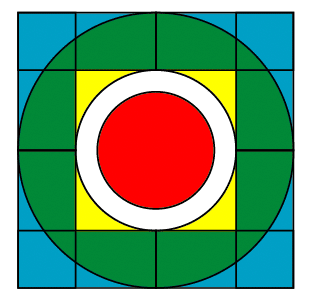

材料としては以下の要素、クロスバーを中央の赤い球体に、その他の部分を黄色で示したトーラスとブルーに塗られた円柱を想定している部分のパーツで賄えばアルファベットほぼ全ての要素を単純なオブジェクトに還元してしまえるというわけ。セグメントフォントを作るような感じ。

あとは、機械的に組み立てていくだけの作業で、取り立てて何がどうということもないのだけれど、それでもいくつかのルールにちょっとした変則は考慮する必要がある。まぁ、下のような感じ。どのあたりまで違和感を我慢出来るかはルール次第。下の濃いブルーとオレンジで示した部分のパーツの位置が上の図で想定したルールからは変則的に飛びだしてしまう箇所だ。大文字のIKMQXYあとWもか、まぁ、でも、いいんじゃないかな。

というわけで、方針が決まったらDimensionでサクサクッと仕上げてしまおう。

上のグリフはトレマ付きのA、ルールを調製すればこんな感じのオブジェクトでもある程度の文字の拡張は可能だ。何処までグリフを増やせるかはやる気と気分次第だけど。ただ、ツールがシンプル過ぎるのでパイプの接続部分の曲率を弄るのは無理なんだよね……まぁそこら辺もいいけど。

後は文字を並べてテクスチャーやライティング入れたらSFっぽいフォントの出来上がり。この程度の情報量だと、ぐるぐる回るアニメーションとかも計算時間はそれほどかからないので簡単に処理できる。パイプの径やクロスバー代わりのボールのサイズを調整すれば、スタイルも増やせるし。

ただ、テクスチャ次第ではかなり間抜けなフォントにもなる。たとえば下のように足を付けて真ん中に透明プラスチックの板を挟めば、何か、田舎の喫茶店にでも置いてありそうな役に立ちそうに無い意味不明なオブジェにも見えるでしょ? ただ、まぁ、これをしようとすると、これはこれで全部のフォントを自立出来そうなスタイルにプロダクトデザインしなおさないといけないけど……そこも、後で検討してみるか……。

単純な3Dフォントだけど、平面を押し出してベベルしただけの3Dフォントより立体感があってお洒落、というか、まぁ、AR用のフォントとしてうまくいかないかなぁと思ってはいるんだよね。それでスタイルやグリフの拡張含めて鋭意絶讃開発途中……なんだけど……フォントのコンペにでも出そうモノならふざけてんのかって怒られそうだし……何でも応募しても大丈夫とかっていているnoteの創作大賞だけど、こういうフォントが作りたいので、製作費下さいっていうのは大丈夫? いや、ホント。ちゃんとした大人が一生懸命働いてるのにマジでふざけてんのかって怒られても仕方が無いんだけど。

The Encyclopedia of the FONTs

Ace Books【エース・ブックス】SFとファンタジーの老舗の出版社で、日本で言えば東京創元社か早川書房のようなかんじ? 現在も出版は続いているようだけど出版業界の巨大M&Aで今はペンギン・ランダムハウス傘下のペンギン・グループのバークレーブックスのインプリントの……とペンギン・ランダムハウスから見ればインプリントのインプリントのインプリントのインプリント……ようは、下っ端の下っ端の下っ端の下っ端……という扱い。エース・ブックスとトールキンとのトラブルというのは、当時アメリカ版の『指環』の著作権に抜け穴があることに気が付いたデイヴィッド・グリンネルことドナルド・A・ウォルハイムがトールキンに無許可で勝手にエース・ブックスからペーパーバック版を出版して売り出したことに端を発していて、誰がどう見てもウォルハイムがあきらかに悪い。長い裁判の後に最終的にはこの行為はやっぱり違法だったということとなった。

Adobe Fonts【アドビフォント】Adobe税とも揶揄されるAdobeのサブスクのひとつで、税さえ払えば数千種類のフォントを自由に利用することが可能な仕組み。主曰く税を取るのが王の仕事だそうなので、まぁまさにAdobeはクリエイターの王というわけだ。ただ、その王の機嫌を損ねるためか、王の傲慢さにやってられなくなるのか理由は定かではないが、度々家臣達がいなくなってしまうので、庶民からすれば、自分の利用しているフォントやソフトがいつ利用不可能になるのかはわからず、内心ビクビクしながら生活している。

Albertus(1932)Monotypeから依頼を受けたBerthold Wolpeが銅販のレリーフからデザインしたフォントで、ロンドンでは標識や銘板にもつかわれていてパプリックフォントでもある。60年代にシュールなお話のドラマでタイトルから看板、地図の中のテキストまで、まぁ、ありとあらゆるところで使われていたので、一部の人にはプリズナーフォントといったほうが通りがいいかも。当初はオールキャップスのスタイルだったが後に小文字や各種スタイルが追加された。今は大曲都市によりデザインが改定されて、さらにいくつかの代替グリフが追加されたAlbertus Novaが5ウエイト1231グリフの書体となってMonotypeからリリースされているので、Trajanには飽きてきたので別の書体を探しているという人には、こちらがお薦め!

Alex Trochut【アレックス・トロチュート】ニューヨーク在住のスペインのアーティスト、グラフィックデザイナー、タイポグラファー。詳細はPenguin Galaxyの項目へ本人のサイトへのリンクを張ったのでそちらから見て貰うとして、フォント関連の話をしておくと、TVのグリッチノイズをモチーフにした最も初期のカラーフォント、Megazeroの作者がこの人。

American Uncial(1943)オーストリア出身で建築家、画家、彫刻家、印刷業者、活版印刷家、グラフィックアーティストのVictor Hammerは1938年から39年にかけてウイーンで美術アカデミーの教授をしていたのだが、この時代この手の経歴の人によくあるパターンで、ナチスから逃れてアメリカに移住した。そのHammerによってカットされシカゴのディアボーン鋳造所でキャストされたのがこの書体。ただ、このアンシャル体は途中なんやかんや色々あって最終的には52年に西独オッフェンバッハのクリングシュポール鋳造所によって商業利用が可能になる。Hammerはこの他にいくつもアンシャル体を設計している。個人的にはアンシャル体の神と勝手に呼んでいる。

Analog Science Fact & Science Fiction【アナログ】アメリカ合衆国のSF雑紙で昭和5年の創刊というから老舗中の老舗。アメージング・ストーリーズに次いで2番目に古いSF専門誌で現存する最古のサイエンスフィクション誌。当初はアスタウンディング・ストーリーズといっていたが長いだけあってアスタウンディング・サイエンス・フィクション、アナログ・サイエンス・ファクト&フィクション、アナログ・サイエンス・フィクション・アンド・ファクトと何回も名前が変わっている。ハリウッドの著名人も入信していることで知られるカルト宗教を………おっと誰か来たようだ………

AR【Augmented Reality】まぁ、いまさら説明するまでも無いけだろうけど日常生活の空閑の中に他の人には存在すら認識出来ないような見えないモノが見えてしまっているという状態のこと。

Arthur Charles Clarke【アーサー・C・クラーク】イギリスのSF作家。ハインライン、アシモフと並ぶSF御三家の一角。第二次大戦後すぐに静止衛星による電気通信リレーというアイデアを考案するが、当時としては宇宙エレベーター並みの奇抜な考えだったので、生きているあいだに実現するとは思いもよらず、本人は通信衛星の特許を所得しなかったことを生涯後悔することになる。一般にはスタンリー・キューブリックの傑作SF映画『2001: A Space Odyssey』の原作者として紹介されることが多い……ような気がする。

Berthold Ludwig Wolpe【バートホールド・ウォルプ】ドイツのブックデザイナー、書体デザイナー。ユダヤ人の家庭に生まれたためVictor Hammer同様英国へと移住するのだが、ロンドンで捕まり強制収容所へ送られそこから逃れて再び英国へというまさにプリズナー No.6を地で行くような経験をした後、最終的にイギリスへと帰化する。Monotype Wolpe Collectionと銘打たれ大曲都市によってAlbertus、Fanfare、Pegasus、Sachsenwald、Tempestの5書体がデジタル化されている。

Benguiat(1978)その名の通りエド・ベンギアトのデザインで、スタイルや代替グリフも豊富で、今ではITC Benguiatとしてデジタルでも利用可能だけれど、それでも残念ながらオリジナルにあった代替グリフや合字など異体字の全てがデジタル化されているわけではない。

Brian Wilson Aldiss【ブライアン・W・オールディーズ】イギリスのSF作家。小説家。J・G・バラードとと並ぶイギリスニューウェーブのSF作家の一人。空想科学小説をガジェット満載のパルプフィクションからパラダイムシフトして哲学的要素などを持ち込んで文学的価値のあるものに変えるべきみたいな主張を表明していた。まぁ、そういう意味で言うと本人はどう思っていたかは知らないけどフランク・ハーバートのDUNEもニューウェーブSFという括りになるのかも。

Bruce Pennington【ブルース・ペニントン】イギリスの画家、イラストレータ。主にファンタジーなスーパー・リアリズム系を得意としている。大胆で派手な色使いと繊細な細部への気遣いが特徴で、アシモフやハインライン、アシュトンスミスの挿絵でも有名。

Carol Twombly【キャロル・トゥウォンブリー】アメリカ合衆国のデザイナー、現在は手を引いてしまったが20世紀末まではAdobeでフォントデザインの仕事に携わっていた。Lithos、Adobe Caslon、Myriad等彼女の手懸けた書体はデジタルエイジ初期の名作としても名高いが、なかでもTrajanは歴史的傑作とされ90年代から今に至るまで非常に評価が高い。若手の書体デザイナーに贈られる……といっても当時は欧州白人男性しか受賞できないなどと思われていたそのATyplのPeignot賞を女性として初めて受賞した女性のフォントデザイナーのパイオニアの一人。書体デザインを引退したとはいえAdobeは今も彼女と相談してTrajanファミリーの拡張をリリースしているという。

City(1930)Georg Trumpによって四角くデザインされたちょっとサンセリフよりのスラブセリフな書体。はじめはミディアムとボールドの2スタイルしかなかったのだが、見た目シンプルそうなデザインのためTrumpに内緒で軽いのやら傾いているモノやらが勝手に追加されてしまったといわれている。そういうことなので、これをコピーして作ったBitstreamのSquare Slabserif 711ではその6つのスタイルに対応している。

Clark Ashton Smith【クラーク・アシュトン・スミス】アメリカ合衆国の作家。ラヴクラフト、ハワード、ブロック、ダーレスと並ぶコズミックホラー五大老の一員。神智学に傾倒しマダム・ブラヴァツキーの著作にのめり込んでいったときに妄想……失礼、天啓を受けて生み出されたという超古代大陸ハイパーボリアとか超未来大陸ゾティークとかという厨二心をくすぐる設定の創作者として知られる。

Christopher F. Foss【クリス・フォス】イギリスの画家で、主にSFのイラストレータ、スーパー・リアリズム系。その当時、巨大で派手なメカメカしい宇宙船を書かせたらクリス・フォスの右に出る人はまずいなかった。ホドロフスキーのDUNEの絵コンテを描いた当時、フォスはDUNEを一ページも読んでいなかったのだが、ホドロフスキーがフォスにネタバレなんか気にもしないでめちゃめちゃ語りまくってしまったため、とうとう最後まで本当に一ページも読むことはなかった。当時の彼の作品はSFの宇宙船のメカデザインが以前以降でおおきく様変わりするほどのインパクトがあった。

Davison Art Nouveau(1967)Dave Davisonによるオールキャップスの書体。Flourishes、Modified、Ornateの3つのバリエーションとさらにいくつもの代替グリフが用意されていた。現在デジタルで利用できるフォントは多分存在していない。DUNEのタイトルはおそらくDavison Art Nouveau Modifiedがベースになっているのだと思う。

Don Ivan Punchatz【ドン・イヴァン・パンチャッツ】アメリカ合衆国のイラストレーター。スーパー・リアリズム系を得意としている。RIOTの名盤ザ・プリヴィレッジ・オブ・パワーのジャケットのイラストはこの人の作品。

Ed Benguiat【エド・ベンギアト】アメリカ合衆国のレタリングアーティスト。600を超える書体をデザインしたといわれる伝説的書体デザイナー。若い頃はジャズパーカッショニストでもあった。第三者に書体をライセンスするというビジネスモデルを初めて開発したといわれるインターナショナルタイプコレクションことITCの設立にも関わり、彼の作品の多くがITCを通じてリリースされている。こちらにもっとちゃんとした紹介がある。

Emigre【エミグレ】フランス語のような響きだが、れっきとしたアメリカ合衆国のフォントファウンダリー。 タイプデザイナーのZuzana LičkoとグラフィックデザイナーのRudy VanderLansによって設立された。斬新、奇抜、実験的な書体を次から次へと生み出しデジタルエイジ初期には随分とブイブイいわせていて、ITCと同様に社名を冠したデザイン雑誌を発行していた。近年は落ち着いてしまった印象があるけど。

Eurostile(1962)Bank Gothicと並びスクエアなサンセリフの代表的書体だが今見るとかなり時代がかって、レトロフューチャーな趣すら漂う書体になってしまった感はある。Microgramma同様Aldo Novareseの作品で、オールキャップスの書体のMicrogrammaを改良して、小文字のデザインを追加している。当時は人気も高くさまざまなメーカーが様々な名前で同様書体を売り出しているので何がどうなっているのかを判別するのはなかなか難しい。デジタルで利用できるものも種々雑多色々あって、書き出すと長くなるのでこの辺にするけど、そのあたりの事情もFutura同様非常に厄介だ。

Frank Herbert【フランク・ハーバート】アメリカ合衆国の小説家で言わずと知れたDUNEの原作者。DUNEシリーズに関しては本人の死後もなお新作が出版され続けるという音楽家のほうのフランクみたいなことになっている。

Franklin Gothic(1904)Morris Fuller Bentonによってデザインされたグロテスクスタイルのサンセリフ。PCに最初からバンドルされていたりもするので現代でもわりとポピュラーで名前ぐらいは聞いたことはあると思うけど、ポピュラーを好まない人たちには嫌う人もいる。サンセリフのスタイルとしてはやや古典的で、歴史が長いこともあって、細部の違う書体がいろいろあるけど、ITCを筆頭にデジタルのものもかなりデザインが弄られまくってているため、それに関しても批判的なことをいう人も多い。Adobe Fontsでも利用できるが、こちらはAmerican Type Founders Collectionと銘打っているのでオリジナルに近づくように復刻されているという解釈でいいんだよね?

Futura(1923)ラテン語で「未来」を意味するSF好みな書体。ただ、ここまでジオメトリックなフォントだと本当にFuturaかどうかは一見しただけではよくわからない。これに関しては前にも書いたので……まぁ、いいよね?

Giorgio(1966)いかにもアメリカンなウッドタイプスタイルのスラブセリフだが、デザインしたのはイタリアのデザイナーGiorgio Giaiottoなのでマカロニウエスタンならぬスパゲッティウッドタイプといった感じ。VGCのコンペの入賞作品。デジタルのモノはURWのGiorgio NormalでURWがmonotypeに買収されたため現在はmonotypeのサブスクでも利用可能だ。オールキャップスフォントで、小文字はスモールキャピタルでデザインされている。

Howard Phillips Lovecraft【H・P・ラヴクラフト】アメリカ合衆国の作家。ハワード、ブロック、アシュトン・スミス、ダーレスと並ぶコズミックホラー五大老筆頭。といっても、生前出版された本は中編一冊で、殆ど無名のままに亡くなった。ヴィクトリア様式の古びた洋館に引きこもり誰にも読まれない話を書き続けていたなどと言うとそれ自体がホラーだが、まぁ実際の話も似たようなものでもあったらしい。死後出版された一連の作品が神話体系にまで昇格してしまったため、その設定の二次創作者を多数誕生させることになり、現代では恐いお話の先駆者の一人として非常に高い評価を得ることとなった。

International Typeface Corporation【インターナショナル・タイプフェイス・コーポレーション】20世紀で最も著名かつ重要なアートディレクターと称されるハーブ・ルバーリンと書体デザイナーのアーロン・バーンズ、それにフォトレタリングのドクターエドワード・ロンサラーによって1970年に設立された書体のライセンス会社。金属活字の製造に携わったことがまったくない初のFont Foundry。ライセンス会社なので、収益は増えていくフォントの数に依存する。なので品質……いや、まぁグダグダな噺はしませんよ。で、ITCはEmigre同様フォントの宣伝媒体として73年から99年まで、だいたい100号にわたって世界的なデザイン誌と呼び名の高いU&lc誌を発行していた。現物はコレクターズアイテムと化しているので見かけたときはお早めに。

Isaac Asimov【アイザック・アシモフ】アメリカ合衆国のSF作家。ハインライン、クラークと並ぶSF御三家の一角。生物科学者でもあり、科学解説本の作者としてもよく知られている。本人は本を読むならフィクションよりもノンフィクションなどとSF作家がそれをいっちゃあ、終いだろうというようなことをのたまっていたこともあり、さすが疑似科学バスターズは容赦ねぇなぁ、自分の過去作まで叩き始めたよと思ったことがある。ミクロ決死圏やアイ,ロボット、Apple TV+で配信しているファウンデーションの原作者。

John Ronald Reuel Tolkien【J・R・R・トールキン】英国の文献学者、作家、詩人、英陸軍軍人。ピーター・ジャクソンによって映画化されたロード・オブ・ザ・リングの原作者。恋人を無理矢理改宗させた揚げ句、彼女の人間関係をズタズタにしてしまうほどのカトリックの敬虔な信徒でもあった。本人は言語研究が嵩じて、多数の人工言語を発明するに至り、その言語が誕生した背景やら世界の地図やその世界の歴史を作り上げ、そこから生まれた妄想を拗らせたような感じに作り上げられた物語……に世間の需用があるとは、最初は1ミリも思ってもいなかったのだが、まぁ、なんの因果か現在では20世紀の偉大な文学者の一人として祭り上げられてしまっている。

John Carl Schoenherr【ジョン・ショーヘンエール】アメリカ合衆国のイラストレーター。後のSFやファンタジーのビジュアルイメージに多大な影響をおよぼしたという功績で死後にSF殿堂入りを果たしている。絵本に詳しい人には教科書にも採用されたコルデコット賞受賞作品「月夜のみみずく」の絵の人といったほうがほうーほう ほ・ほ・ほ ほーうと言って貰えるかも。

Kabel Black(1929)しばしばCableと綴られることもあるKabelは制作者が初期のナチスの支持者だったこともあってか、Futuraほどには有名ではないかもしれないけれど、その名の通りケーブルのような均一な太さで構成された偉大な独の書体デザイナーRudolf Kochによるジオメトリックサンセリフの傑作で、クリングシュポール鋳造所で1927年にリリースされた。その2年後にKabelfettとしてファミリーに追加されたのがこの書体で、他のKabelファミリーとはやや形状は異なるのだが、まぁ作った本人が同じだというのだからそういうものなんだろう。デジタルで利用する場合はBitstreamによってコピーされたGeometric231Heavyという名前のフォントとして利用可能だ。Kabelファミリー自体はLinotypeやITCからもデジタル化されたものがあるのだけれど、ITCのものはBlackに引っ張られエックスハイト高と文字高の比が3:4で1:2のオリジナルとはかけ離れた数値を叩き出している。まぁ、というわけでLinotypeでMarc SchützによってKabelファミリーがNeue Kabelとして再設計されたときBlackだけは逆に他のファミリーに寄せる形で大幅にデザインをいじられてしまっている。それもこれも見た目が似ているだけの別の書体に同じ名前を名付けたRudolf Kochが悪いのだけれど、逆にフォントスタイルをDysplayにしておけばファミリーでレイシオを揃える必要性もなかったはずなのでは……って、まぁ、これ以上は蛇足だ。

Microgramma(1952)ミラノのイタリア人Aldo Novareseにより設計されたスクエアなジオメトリックサンセリフで、スクエアなカウンターが丸みをおびブラウン管を連想して古くさく感じるかもしれえないけど、もともとそのブラウン管にヒントを得て発想されたといわれている。オールキャップスのフォントだけれど、スタイルはそれなりに豊富。Eurostileの前身。

Meyer M “Dave” Davison【デイヴ・デイヴィスン】アメリカ合衆国のレタリングアーティスト。ラウンドハンドスクリプトのDavison Spencerianをはじめ、フォトレタリングの有名な書体をいくつも手懸けている。

MoPOP【Museum of Pop Culture】アメリカ合衆国のシアトルにあるポップカルチャーの博物館でフランク・O・ゲーリー設計の趣味の悪い建物が目印。殿堂というのはサイエンスフィクションとファンタジーの殿堂といって、カンザスシティーのSF大会で毎年発表されていたものがポップカルチャー博物館の一部となっていたサイエンスフィクション博物館に移管され、そのサイエンスフィクション博物館もなくなってしまったのでMoPOPに管理が移されている。MoPOP自体はBlackLivesMatterと連帯しちゃっているみたいだけど、殿堂入りのメンバーはホワイトヘゲモニーを指摘されるとかなり痛い人種構成にはなっている。ただ、まぁ、もともとSFなんてアングロサクソンなサブカルチャーだったわけだし、はじまりはカンザスのSFファンの内輪だけのシロモノだった所為でもあるのでそこを問題にされてもお気持ち八九三としか言い様がないけれどそういった理由もあってか最近では選考基準が見直され、著作者やヒト以外にも、いろいろなものが殿堂入りするようになった。ちなみに日本人では宮崎駿と高橋留美子が殿堂入りを果たしている。

Moulin Rouge(1923)フランス語では「赤い風車」という意味だが、こちらは当然キャバレーのほうのイメージ。Dave Davison作でおそらく同名の起源不祥のアールヌーヴォー書体に触発されて制作されたように見える。Davison Art Nouveauと同様に複数のバリエーションといくつもの代替グリフが存在する。また、Davison Art Nouveau同様に利用可能なデジタルフォントもいまのところは確認できてはいない。

Paula Scher【ポーラ・シェア】アメリカ合衆国のデザイナー。彼女の代表作のアメリカンウッドタイプスタイル風のポスターで黄色の背景に黒の文字で入り組んだレイアウトとちょこんと入ったシンボルマークにロシア構成主義チックなモノクロ切り抜きのフォトモンタージュスタイルのブリンギンダノイズブリンギンダファンクの劇場ポスターのタイポグラフィは当時ニューヨークに張られた広告のなかで一際目立ったのでパプリックシアターの興行収益の減少に歯止めを掛け、90年代後半で最も模倣されたデザイン様式になった……といわれている。

Penguin Galaxy【ペンギン・クラシックス・ギャラクシーシリーズ】ル=グインの闇の左手、ホワイトの永遠の王、ハインラインの異星の客、ギブスンのニューロマンサー、ハーバードのDUNE、クラークの2001年という厚さもジャンルも異なる違和感ありまくりの組み合わせをそれぞれの個性を残してまとめ上げたトロチュートには脱帽するしかないのだが、そういう感じなので単品買する人が多かったためか、最近出たにもかかわらず、既に本によって手に入れやすさと手に入れにくさに巾のある商品となってしまっている。

Philip Kindred Dick【フィリップ・K・ディック】アメリカ合衆国のSF作家。多作で、ブレードランナーをはじめ、原作がいくつも映画化され、作品は多くの作家に影響を与え、天才との評価も高かったにも関わらず、本人はペットフードで命を繋いでいたというほどの貧乏生活。エースブックスみたいな原稿料の安いヤクザな出版社にしか相手にされなかった所為だから……みたいに言う人もいるけれど、薬物を乱用しすぎてとうとう薬の効かない体質を獲得するというほどのドラッグ漬けの日々だったそうなので普通に考えたら原因はこっちにあるような気がするんだけど……。

Priori Serif(2003)六本木ヒルズの○○○○と○が6個並ぶだけの脱力感伴うロゴの制作者として知られるJonathan Barnbrookのフォント。エミグレ曰くPrioriは同じバーンブルックのあの古い写本から引っ張り出してきたようなMason(1992)を論理的に漸進させたものというご主張なので、まぁよくわからないけど多分そうなんだろう。かなりクセはあるけどサンセリフやイタリックも揃っていて長い文を文字組しても悪い感じはしないので、あとウエイトのバリエーションがあると、もしかして21世紀の定番書体に育っていってしまうのではないだろうか?

![]()

Rachel Louise Carson【レイチェル・カーソン】アメリカ合衆国の生物学者で60年代に環境問題を告発したSilent Springの作者。お察しの通り、アメリカの保守派の一部にはえらく評判が悪いので評価は政治的立場で別れる。人間の活動による生態系への影響をあきらかにし、環境保護運動の源流となっただけではなく、女性の科学者としてもパイオニアの一人。DUNEの原作が書かれた時代は環境生態学なんていうのはまだまだ新奇なアイデアだった。ところで、今回の映画化で原作では男性だった生態学者のリエト・カインズをシャロン・ダンカン=ブルースターに配役したのもそのあたりの含みもあったりもするんだよね……ってこれは穿ち過ぎ?

Roslyn Gothic(1972)VGCによってリリースされた。Harry Wintersによるヌーヴォ風なデザインの新書体は70年代に人気になり、ディックの本を含め特にSFっぽいジャンルの中では一時期アイコン的に頻繁に使用されていた。まぁ、それ以外にもつかわれなかったというわけではないけど。今はWintersのデザインに基づいてグリフを拡張したというRyder Gothic Proという書体がSteve JackamanのInternational TypeFoundersのRed Rooster Collectionからリリースされているので、特に拘りがなければこちらをお薦めしておく。

Selif Gothc(1974)ハーブ・ルバーリンとレタラーのトニー・ディ・スピーニャによる作品。ルバーリンらしい山ほど代替グリフを詰めこんだ書体だがデジタル化に際しては、残念ながら全ての異体字がデジタル化されているわけではない。6つのウエイトでデジタル化されているが骨格が変わらないにもかかわらず飛び出たセリフのサイズだけはほぼほぼ変化しないため太いのと細いのでがらりと印象が変わるというユニークなスタイルの書体。

SFっぽさ これについては以下参照

Sterling Edmund Lanier【スターリング・E・ラニア】アメリカ合衆国のSF作家で彫刻家で未確認生物学者で美術研究史家でRPGの産みの親の一人。いろいろと手を出しているのだがフランク・ハーバートのDUNEの版権を勝ち取った編集者としての知名度が高すぎるので主に編集者として紹介されることが多い……のだけれど、このときのDUNEの初版は売上に対する出版コストがかかりすぎてしまって、出版社からは1年で解雇されるという顛末。指環のフィギュアセットを製作してトールキンの賞賛を受けたこともあるのだが、相変わらず配慮が足らなかったせいかどうかはともかく、オマエこれで商売するなよとトールキンからキツく釘を刺されてお蔵入りに。それでも後にピーター・ジャクソンによって指環が映画化されたときのキャラクターデザインはこのときのフィギュアとクリソツだったとは伝えられている。

Trajan(1989)ローマ広場に鎮座するトラヤヌスの記念柱に彫られた文字をもとにしたCarol TwomblyによってAdobe用に設計されたデジタル書体。2スタイルがデザインされたが今では6スタイルにまで拡張され、さらにRobert Slimbachなどによりカラーフォント化したTrajan Colorや、サンセリフ化したTrajan Sansなどファミリーも増えた。この文字のスタイルはローマ時代のものなので古くから存在している伝統的な書体と思われがちで、実際そうなのだが、多くの人々がこの文字をお手本にしたため、皆の見る目が厳しくなっていたこともあって、若者から経験値の高い老練なデザイナーまで、この書体を活字化する試みは数多のクリエイターたちを厳しい批評の渦に巻き込み地獄に叩き込み続けたあげく死屍累々を築き上げてきた。現代では初期のデジタルエイジを代表する最も優れた書体との呼び声も高いTrajanだが、初期にはこの栄誉を書体デザインとは関係の無いところからやってきた新大陸のポッと出の若いねーちゃんにかっ攫われたことに気分を害していた年寄りもいて結構な……ま、それはともかく、この書体日本では昔はトラジャンと呼ぶ人も多かったのだが、YouTubeなんかで外人がみんなトレェィジャンなどと発音するのを聞いて恥ずかしくなったのか最近ではトレイジャンといわないと駄目などとニワカに説教され俄者扱いされる始末。いや、まぁ、いいんですけどね。所詮仁輪加者ですから。

Ursula Kroeber Le Guin【アーシュラ・K・ル=グウィン】アメリカ合衆国の小説家。彼女の代表作のひとつでジブリでアニメ化されたハイファンタジー作品ゲド戦記のおかげで日本では多分SF作家というより児童文学作家としての知名度の方が高いような気がするけど、そのあたり知名度の問題というのは、かつて同じ高校で同学年だったディックとは真逆に映像化された作品が極端に少ないうえ映像化がいまいちな作品ばかりという残念なコトになっている所為でもあるかも。

Victoria(1900以前)デジタルで利用できるものは、70年代にVictorianという名前でイギリス人のFreda sackによってレトラセット用に再設計されたものをデジタル化した同名のフォントと、クリエイティブコモンズライセンスの下で利用可能なVictoriaCATが存在する。

Zenedipity(1960s)Stephen Coles の FlickeからはPhoto-Letterring Inc., からBengiat ZendipityでノーマルとCondの2スタイルだけ確認出来るので、ペーパーバックのタイトルの斜体はレンズで変形したものか? 現在デジタルで利用できるものは多分無いようだけれど、比較的似た書体ならばエフェメラ系の書体を多く手懸けるオーストラリアのファウンダリーGreater Albion TypefoundersのRakiaが傾き加減含めタイトルの文字にニュアンスは近い。

アラン・スミシー【Alan Smithee】今でこそ映画制作中のトラブルを隠すための偽名だということが一般にもバレて使われる事も無くなったのだが、当時はまだご存命だった。Wikiによると公式にRIPしたのは2000年ということになっている。

アンビグラム【Ambigram】定義をいろいろ説明しだすと壺にはまって抜けだせなくなるので、ここでは回転させたり裏返したり折ったり切ったりするなどしてテキストを正しくない向きに変換しても読めるようにデザインされた文字程度の普通の解釈で問題無い。回転するなどした結果、意味が変わらない場合だけではなく……当然読めることはもちろん前提だが……意味が変わる場合でもアンビグラムと呼ばれる。

イタリアン【Italian】フォントスタイルのひとつで、イタリア風のお洒落なフォントやカーシブなスタイルのイタリックのこととは全然関係ない。これに関しては以前も書いたので以下参照。ところで、話は変わるけど、いい加減なことしか書いていないからnoteで記事をアップした後しばらくするとWikiみたいなものの記述内容が増加しているのを見るのは心臓に悪いので、ホントやめてほしい。いや、まぁ自意識過剰とか、ちゃんと調べているから裏がとれているというならばそれはそれでいいんだけど……。

インプリント【Imprint】出版社の商品ブランドのことで、レコードでいえばレーベル。ひとつのメディア企業が子ども向け絵本からエロ本まで扱ってしまっている場合、出版社名をブランドネームにしているといろいろとアレがアレになってしまうようなことにもなりかねないので、トレードネームをわけたほうがいいというのは誰でも思いつくはなしだが、レコード会社のレーベルと違って出版社が別の出版社に吸収されたりした場合もその出版社をインプリンとして残し、その出版社のブランドを統合したり整理したりはしない傾向にある。その結果、仮にそのブランドネームで本が出されなくなっていたとしても、やはりそのまま合併前のブランドをイインプリントのインプリントとして残してしまうので、さらにその出版社がまた別の出版社に併合されたりすると、もうまったく本が発行されていなかろうが、いつか出るかも知れないので、このときも整理されずにインプリントのインプリントのインプリントとなっていってしまう。こうして依存関係がどんどん複雑化することになるので、欧米の出版社が現在のような状況になっている場合……多分ペンギンランダムハウスの中の人ですら自分の会社にいくつのインプリントが存在するかということは……ほとんど把握してはいない。

ヴィクトリア様式【Victorian style】一般的に権力は大きな建造物の建立には欠かせない要素なので、それぞれの時代の芸術や建造物の趣味嗜好を王朝の名前を冠する様式として分類区分する習慣が出来上がっているから、それに沿って言えばヴィクトリア様式といえばヴィクトリア朝時代と呼ばれるハノーバー朝第6代の王で初代インド皇帝の大英帝国クィーン・ヴィクトリア治下の約60年間の時代のトレンドのことを示す程度のことは察しがつくと思うけど、統治期間が長かったためこれを一括りにすると厳密なことは何も言えなくなる。どこを見てもゴシックリバイバルの折衷主義などと、まるで晴のち曇り所により雨みたいなフワフワしたコトしか書いていないのはホントに駄……まぁ、それは良いとして、この時代、何をやっても怒られないというと語弊があるが、このケースならこうすべき的な縛りが徐々に緩くなっていって、かなり自由にいろいろなことが試せるようになっていった。ここでは文字の話をしているので、それに限っていえば、この時代の書体はまさに百花繚乱のヴィクトリアン・エクスプロージョン! ヴィクトリア様式を端的に言えば様式の否定だ。いや、まぁスタイルっていう概念自体がそもそもこの時代前後に生まれたのに何言ってるんだという話になるけど、まぁ、このはなしを誤解されないように説明しようとすると、そもそも西洋で言う様式、スタイルとはなんぞやという話からはじめないといけないのだけれど、それをするとこんどはこの項目だけで本文より遥かに長くなってしまう。

ウッドタイプ【Wood Type】木で造った活字およびそのシステムのことで、フォントスタイルとしていう時は、一般には19世紀から20世紀初頭のアメリカの印刷物に見られるようなスタイルのもの。そもそも15世紀に始まった欧州での金属活字を使った印刷技術は、その当時の材料工学の限界で大きな活字を金属で製造することが些か困難であったため、どうしても大きな活字が欲しいときは金属ではなく木から彫り出されていることのほうが多かった。その後、19世紀のアメリカでブロードサイド的な印刷物の需用の高まりから、書籍に使うようなちゃんとした金属活字をパンチカッターするよりも安い、早い、デザインの自由度が高い木で作るほうが……一説では金属活字のシステムの半分以下といわれるほどの……低コストでの運用も可能になっていった。なので、だったら全部木で良いじゃん……ってなって、いろいろなものの大量生産大量消費化が進むその時代。それに伴い需用の新規開拓からさらなるコストダウンと品質向上のための技術改良が……という感じにアメリカンウッドタイプの全盛期がやってくる。なかでも積極的に研究開発をすすめ製造技術を独占したHamiltonの勢いは凄まじく20世紀に至るまでには競合他社を悉く買収し独禁法ギリギリまでにシェアを拡大していった。ただ、まぁ、栄耀栄華もここまでで狂乱の20年代が終わると需用が激減し、世界恐慌を経て大戦後にはウッドはセルロイドに取って代わられる。というわけでいまでは博物館の中だけのものになってしまったのだが、アメリカ国内ではウッドタイプをまだまだ現役で動かしているというところもあるにはある。ただ、日本ではウッドタイプのシステム自体が殆ど導入されていなかったはずなので、現在国内でこれが可能な印刷屋があるかどうかについては寡聞にして存じ上げない。2012年からP22 Type Foundry と Hamilton Wood Type & Printing Museumの共同事業でデザインの復刻や新しい木活字の生産!?……に使用するための現代的な書体デザインの開発などが行われ、それらの一部はAdobe Fontsでも利用可能になっている。

エフェメラ【Ephemera】短命とか刹那的とか、そういうような意味から転じて、最近では古いオーディオのテープやビデオのVHSとか、そんな古典的バックアップのことをそう呼ぶこともあるらしいのだけど、本来はブロードサイドと呼ばれる安い紙の片面だけに刷られたビラやチラシ、フライヤーみたいなもので、チケットから紙製品一般の端物の印刷物から、そこに刷られている文字、意匠などのデザインの意味でも使われる。なのでタイポグラフィで言うときは、それ風にデザインされたそれ風のハンドレタリングスタイル風の文字のこと……まぁ使い捨ての刷り物という感じ……っていっても、安物とはいえインキュナブラ時代にまで溯るような初期のブロードサイドは紙が言うほど安くは無かったためそれなりに値が張るものではあったし、紙が低価格化して使い捨ての時代になってくるとこんどは古過ぎる物はまったく残ってはいない。かといって新しいモノにはコレクター的には何の魅力も価値もない。ということでエフェメラ風というとそれなりに手に入れやすい歴史的資料としてもコレクションされる価値のありそうなマニア垂涎の19世紀から20世紀半ば、そのあたりのその手の古典的印刷物とそのあたりのスタイルのこと……といえればいいのだけれど、マニアそれぞれで思い描くエフェメラ感が違うことは当然あるので、この手のいきったワードを使いたがる人間がいる場合は、どういう意味でいっているのかは常に確認を怠たってはならないというのが本当は正解だ。

オプアート【op art】簡単に言えば人間の知覚や認識能力にチャレンジするような抽象作品。だが主流派からは中傷される作品ホントはオプチカルアートというべきだがポップとオプで韻踏めるからホントにオプアートで正しいいいかた批評家からは非難受けるけど一般大衆に受ける側面いまはデジタルで簡単に出来ちゃうけど当時は手作業簡単に出来ない……まぁ、下手なスピッティングはともかく、というわけで実際に筆を持って手を動かしてみればわかるけどイージーなコンセプチュアルアートとは段違いに技術力も感性も能力も胆力も必要で作品の制作には安っぽいトロンプルイユ呼ばわりして非難していた連中のいうほどの容易さははまったくない。

オールキャップス【All caps】大文字と小文字の区別のある言語であえて小文字を作らず大文字のデザインのままにしてしまう書体や、フォントに小文字が用意されているけどあえてそれを使わないで文章を綴る場合。ただし使用には注意が必要で、欧米ではこの行為のみで企業から解雇されてしまい不当解雇で裁判に訴えても勝訴を勝ち取るために自宅を抵当に借金までして20カ月以上かけて1万7000ドルしかもらえないというほどの罪状……1月で割ったら8万円ちょいだから税金と弁護士費用を抜いたら驚くほどマイナス。お家持って行かれちゃうじゃん……まぁ、ほんと気をつけた方が良い。ただ、端から大文字しか無かった時代の文字を復刻したトレイジャンのような書体にまでオールキャップスフォントというのは……まぁ、言っても全然問題は無いのだけれど……細かい事が気になり出すこともあるので、個人的には若干の違和感は否めない。

貴種流離譚【きしゅりゅうりたん】尊い身分の人が異郷をさすらい、艱難辛苦の後、帰国したり逝ったきりになったりするという物語の類型区分で国文学博士折口信夫が概念化したといわれている。

キネティックタイポグラフィ【Kinetic typography】映像表現のなかで、特に文字を動かしたり、光らせたりといったアニメーション技術を利用する動的なタイポグラフィのことでダン・ペリの師匠でもあったソール・バスが嚆矢であったといわれる。昭和の時代は立派なタイポグラフィの作品といえばほぼほぼ静的なモノと相場が決まっていて、映画やテレビコマーシャルの中ぐらいにしか居場所がなかったが、ウェブの技術の発達やら看板がサイネージするわで現在では到る処で見かけるようになった。モーションタイポグラフィとかダイナミックレイアウト、アニメーションタイプ、動的タイポグラフィ、流動的、ムービング、フィールド、スクロール、テンポラル等々いろいろ呼び方はあるけど識者に言わせるとそれぞれはそれぞれでいろいろと意味が違うらしい。まぁ、呼び方が安定しないのは一般教養化がまだまだというところだろうけど、それはともかく、こういう動的なタイポグラフィの場合、静的なタイポグラフィルールでは非常識になるようなことが……って、まぁ、ここは話すと長くなるからいいや。で、そういう状況の時代にもなったというわけなので現代ではコミュニケーションデザインの基礎的な常識のひとつとなってしまっていてコレをカリキュラムに加えていないデザインの教育機関は実はかなりヤバい。

曲率【curvature】 曲線上に乗っているある点におけるその曲線の曲がり具合を示す指標で、数学的には間違っているけど感覚的にわかりやすく説明すると、その点の曲がった部分を円の弧の一部とみなして延長して出来る円の半径……これを曲率半径といって、その曲率半径の逆数を曲率という。例えば半径が5の円周なら曲率は1/5、直線の場合、円の半径は無限大と考えて曲率を0とする。つまり緩いカーブは曲率が小さく、曲がり具合がきついほど曲率は大きい。なお、当たり前だけど、折れている部分に関しての定義はない。

空想科学人形劇【Super Marionation】 SF特撮人形劇。若い頃からSFが作りたかったというジェリー・アンダーソンとその妻レディ・ペネロープことシルヴィア・アンダーソンらの制作による人形劇。人形劇といっても特撮をバンバン駆使してリアルで超本格的で、長年にわたって他の追随を許さなかった。社員に第二次大戦時の空軍関係者が多かったせいか、出てくるSFマシーンもリアル感満載で現実のメカニックが後追いすることもあり、あまりの出来の良さにスタッフにスパイがいるのではないかと某国諜報機関が本気で心配するほどだったと伝えられる。1960年に誕生し、65年のサンダーバードはあまりにも有名すぎるので、もうこれ以上話すことはなにも無い。

クラシックプロポーション【Classic Proportion】プロポーションの話は書きだすと長くなって、収拾が付かなくなるのはもう目に見えるので説明しないけどラテン文字をデザインするときの指標のひとつ。現代ではプロポーションという考え方自体がもういかがなものかという人までいるので、知らなかったり興味がなければ別に気に病む必用も無い。FuturaはどちらかというとクラシックよりでHelveticaやArialはモダンプロポーション。

グリフ【Glyph】文字をイメージ化して使えるようにしたもので、特定の文字の具体的な形のこと。雑に言うと字体ということになるのだけれど、字だけでは無く制御文字やスペースなどもひっくるめてそう呼ぶ。また異体字といってひとつの字体に複数の字形がある場合、それぞれはそれぞれまた別のグリフということになる。字体、字形も厳密に使い分けようとするとややこしいことになるのだけれど、まぁ、ともかく、これらの一貫したスタイルのグリフをひとまとめにしたものがグリフセットになり、グリフセットを使えるようにしたものがフォントと呼ばれることになる。

クロスバー【Crossbar】業界で通用する書体に関する用語は数多いが、中には関わる業務や職域によって異なる使われ方をする場合もある。それでもまぁ人体の構造がわかっていれば何となく察しはつくような感じには出来ているのであきらかに間違っている場合を除けば多少言い方に差があってもそこまで目くじら立てて怒る話では無い。で、一般にラテン文字では文字の垂直線をステム、水平線をバーと呼称して。バーの中でAの横線やEの横画のような文字の中の水平線、ミーンラインに引かれた真ん中の線をクロスバーと呼ぶのだけれど、中にはEの横線はクロスしていないので真ん中のアームと呼ぶべきだとか、反対にTの横画までクロスバーと言っちゃう人もいる。Tなんかステムとバーの2本しかないのだから、どこを指しているかは直ぐ察しがつきそうなものだが……まぁ、共同作業が必要ならこういうことは都度都度確認しておくのは大事なんだけどね。

クロソイド曲線【clothoid curve】下の図のような曲率が始点からの長さに比例する曲線のことで、伸びる速度が一定のとき回転速度が線型に増加する。やや不正確な言い方だけど、線を延ばすと一定の割合で曲率がどんどん大きくなっていくという曲線のこと。曲率半径と曲線の長さを掛けあわせると、その積は常に変わらないので、その積の平方根を定数とする。嘗てはこの線を製図するために雲形やクロソイド定規なる製図道具が存在していたのだが、現在では骨董品市かメルカリでしか見ることが出来ないという代物になってしまっている。ただの円周を四分の1づつに分割して接続しただけという野蛮なイラレのスパイラルツールなどよりソフィスティケイトされた仕上がりになるので。当然その手のツールでお手軽に描こうとする場合は多少工夫が必要になる。

香料【spice】DUNEでは、メランジと呼ばれる砂の惑星アラキスでしか産出しない天然資源を精製して作る麻薬でヒトの意識の覚醒をもたらすお薬という設定。思考機械が存在しない未来というコンフィギュレーションなので、薬物によって人間の認知能力を超高性能のAIレベルにまで高めておかないと、宇宙船の操縦はおろか、貴族の秘書すら務まらない……コンピュータが存在しないことによって、回りがみんなジャンキーだらけだ。原作発表当時米国の若者のあいだで大流行していた合成麻薬、LSDにも喩えられているが、砂漠で産出するそれが存在しないと文明そのものを維持できない天然資源という観点から60年代当時の石油資源の意味合いも二重に類比され、パーレビ、サバック、西側諸国、オイルメジャー、アヤトラ・ホメイニなどなど登場人物をそれぞれ置き換えると小説自体のストーリーがまるで10年後の70年代終わり頃におきたイラン革命そのものを予言していたかのような物語となってしまう。まぁ、予言といってもこの手のアナロジーはいかようにも置き換えは可能なので、近いうちにありそうなネタで仕込むなら、アラキスを台湾、スパイスを半導体……イヤまぁ、何でも無いです。

サイケデリア【Psychedelia】サイケデリック。反体制だの社会主義だのドラッグセックスロックンロールだのを今更説明する必要もないと思うので、デザイン史的な観点から言うと、プラカットシュテイルみたいなものから始まり紆余曲折を辿りながらもグリッドをベースに内容をきっちりすっきりわかりやすく表示し、余白を生かし、サンセリフを多用して、イラストよりも写真のリアリティにこだわるというプロフェッショナルな国際タイポグラフィ様式として完成したそのちゃんとしたデザインスタイルのアンチとして誕生したムーブメント。当然上の説明の逆をやれば、大体サイケっぽくなる。つまり素人集団がイラストを多用し空間を潰しごちゃごちゃでわかりづらくなるようにファンシーなフォントを並べてデザインすればホラ……というわけで、ほとんどは国際タイポグラフィが切り捨てた過去の様式の無教養なごった煮となっているので、まともな批評や分析をしようとすると逆に参照源の知識というかなりマニアックな教養が必要になる。自由に出鱈目をやっているように見えても、後のパンクなムーブメントとは異なり、過去のスタイルの積み上げに、ある程度は拘束されていたともいえる。

サンセリフ【Sans-serif】フランス語由来で、セリフの無い書体。まぁ、日本語で言うゴシックにあたるのだが、何故そう書かないかというと欧文書体ではGothicというと概ねBlackletterのことになるからだ。また、さらに困ったことにsans serifなGothicも無いわけではないところが問題を厄介にするので、厄介にしないためにこういう呼び方をする。

上方距離過大 同じ大きさの図形を並べると上にあるモノが下にあるモノより大きく感じるという錯視で、3Dで考えればわかるけど上にあるモノは通常遠くにあるものなので下のモノよりは大きいはずだと無意識が勝手に判断するためにおこる。昔は……というか今でも錯視が何で起きるかよくわからないので、そうなる現象だけをとって、山のように名前がついて分類が複雑化してしまっているけど、マイクロサッカードのような目の持つ性能限界がためされているようなもの以外の錯視は極論すると動き……つまり時間を伴うか、奥行き……つまり空間認識の問題か、あるいはその双方に関わるかという大体はこの3つのパターンに分類できる。上方距離過大は空間認識の問題。これは色による錯視も同様で同じ色の物体でも空気遠近が働くので近くと遠くで色が変わる。また、日差しの差で同じ色でも朝と夜で変わる。まぁ、色は民族人種や環境で眼球という装置の性能限界値がバラバラになり過ぎるのでそれほどシンプルには説明しきれない部分もあるんだけど……。

書体【Typeface】文字体系に共通する一貫した様式で、端的に言えばフォントのデザインのこと。日本語なら明朝とゴシックはあきらかに別の書体だが同じ明朝でもスタイルの違うヒラギノ明朝と秀英明朝を区別して別の書体といったり、同じヒラギノでもウエイトの違うW3とW6をまた別の書体と呼んだり、逆に欧文のコンデンスとボールド、イタリック、はてはセリフもサンセリフも全てひっくるめてフォントのバリエーションをまとめたフォントファミリー全体の意味で、書体と呼んだりする場合もあるので……まぁ、そのあたりはケースバイケース。

スタイル【Style】ボールドやライトといったウエイトの違い、コンデンスやワイドといった字幅の相違、イタリックやディスプレイなど字形の差を持つひとつの書体に含まれるそれらのバリエーションそれぞれをスタイルといって通常スタイルごとにフォントファイルが作られるのだが、ひとつのデータファイルに複数のスタイルがまとまって入っている場合もあり、さらにはこのスタイルそれぞれのことを別々に書体とよぶ場合もあるので、まぁ、そのあたりはケースバイケース。

セグメントフォント【Segment Font】これについては以下参照

代替【Character Variants】字体と字體は同じ意味だが2文字目にあたるカラダの字が違うため同じ話をしていても体だと軽く體なら仰々しく感じてしまう。ケースによっては、標準字形に対して別のバリアントを選択することを要求されることがあるが、それが可能になるかどうかはフォントにもよる。

俗に俗字と呼んだり、いたいので異体字といったり、変態しか使わないので変体字と呼んだりするわけではないが、まぁいろいろそういうものも含めて同じ字体の中で字形の違うものを選択できるようにする仕組み。ルバーリンのように大好きな人もいれば、逆に大嫌いな人もいるので、必ずしも必要というわけではないが、あればあったでわりと便利。なのでこれをどこまで要求するものなのかというと、まぁ、そのあたりはケースバイケース。

タイポグラフィ【typography】 一般には文字を美しく組むための技法ぐらいの理解だと思うけど、もともとはインキュナブラの時代の印刷物の体裁をよく見せるための技能だったものが現在では活字の配置や構成などに留まらず字で芸術やデザインするという文字を使ってする審美的な活動一般を指すようなことにもなってしまっている。まぁ、それでもただ字を書くだけではレタリングやカリグラフィや書道と変わらないので印刷やそれに類するたぐいの技術を前提としなければタイポグラフィとは呼ばないなどと頑なに主張するむきもあるにはあるのだが、今やどうもそのあたりのこともあやふやな状態になってしまっているみたいで、まぁ、そのあたりもケースバイケース。

ダストジャケット【dust jacket】ブックカバーのことを格好付けてブックジャケットなどと呼んだりする人もいるけど、どうせ呼ぶならこう呼んだ方がもっと格好良い。まぁ格好良すぎると話が通じにくくなったりもするのだけど、ただ、こんどは逆にブックカバーだと日本以外では、まぁ意味はなんとなくわかるけど、通じにくくはなったりもする。なので、dust jacket、dust wrapper、dust coverなどという呼び方は覚えておいても損は無い。「本をカバーする」「埃をカバーする」的な言い回しの違いになるけれど、言語習慣文化の違いでこういうのはニュアンスが逆に感じることもある。

ダダ【Dadaïsme】未来派より少し遅れて、世界中で同時多発的に発生した。中身はやはり既存の秩序などへの反抗と破壊みたいなところからスタートするのだが、こちらは未来派より出遅れた分、本当の世界大戦が始まってしまったため反戦運動的で虚無主義的な傾向がより顕著になってしまう。ただ、まぁ反戦とはいってもやってることは暴力的で、内部闘争も絶えず、ここから離脱してシュルレアリスムはじめいろいろな分派ができるなどもしていく……つまりは、まぁ、みんな元気いっぱいだ。

ターンオン、チューンイン、ドロップアウト 心理学者のティモシー・リアリー先生という国家から危険人物扱いされれ刑務所に投獄され心理テストまでうけさせられるのだけれど、このテストを考案したのは他でもないこの先生だったので、テスト結果を都合の良いように答えて刑務官を煙に巻き、脱獄しやすい刑務所へ送られて実際に脱獄してしまうという武勇伝の持ち主が語ったとされるお言葉。この先生に扇動された若者が薬をやる目的だけで西海岸になだれ込んだりしたので……まぁ、一部の人たちからすればカリスマではあるのだけれど……そういえば、松雪泰子は彼女の主演作品でこの先生と共演したこともあるんだよ。

ヌーヴォ【Art nouveau】アール・ヌーヴォー、フランス語で新しい芸術を意味するこのスタイルはサイケデリックの流れ等で60年代に再評価されるまでは新しいモノが好きな人にはモダンなデザインとは対極で古くさくてごちゃごちゃしているうえ、古い物が好きな人にもそれ以前のクラシックなアートに比べ全然重厚感も足らなくて安っぽいので、どちらからも忘れ去られて殆ど顧みられなくなっていた。ただ19世紀末から20世紀初頭、その当時は世界的に広がりと影響力があったので、各国でいろいろな呼び名が付いている。ドイツでいう幽玄なスタイル……じゃなかったユーゲントシュテイルというのもオーストリアのウイーン分離派とかいうのもほぼほぼこんな感じ。建築物とかプロダクトとか日本でも案外意外なところにその片鱗を見つけたりすることができる。まぁ、そういうわけで、その後サイケの時代にむちゃむちゃリバイバルしたので、まるであたかも伝統的なスタイルとしての評価が長くあったように感じるかも知れないけど、単にサイケな連中が大企業的価値観を押しつけてくるような国際タイポグラフィな連中からのアンチとして拾い上げてきたものが、上手く嵌まってたまたまこの時代に一般化しただけだ。フォント的な話をすればサイケとヌーヴォの書体の違いは、文献学的な資料をきちんと見ないとほとんど区別が付かなかったりする場合もある。また、オットー・バイザートのアルノルトベックリンのような書体は成立こそ0年代だけど、多分その時代よりも60年代のほうがよっぽど多用されていてヌーヴォというよりサイケなフォントというイメージのほうが強いようにも思う。

ハイファンタジー【High Fantasy】おとぎ話のジャンルのなかで、大人の観賞にも耐えるように、もうちょっとリアルに振った内容のおはなしのことを普通の子供向けファンタジー小説と区別して呼ぶ言い方。といっても本の中で魔法や異世界の生物が暴れ回っている時点でリアルもクソもないのだが、一般には現実とは違うけど一応本の中では一貫した法則が貫かれていて、社会その他の世界観が合理的に描かれているような作品くらいの感じ。指環なんかがその代表例だが、まぁ、これも厳密な定義を始めるとハリー・ポッターをどうするんだというわけのわからないことになるので絶対的な区分けが存在するというほどでもない。このジャンルの始祖がアーツ・アンド・クラフト運動で有名なデザインの父とも目されるマルクス主義者のウィリアム・モリスが執筆したラノベじみたモテモテ俺ツエーご都合主義展開の多数の小説群にあるというのは内緒だ。

ハードカバー【hardback】表紙が硬くて厚めのボール紙で出来ている文芸書の新刊などで見かける本の仕様。表紙が本文より一回りは大きくなるので、文庫やビジネス書などで見かけるソフトカバーと違って、ソフトカバーが表紙と本文を刷ったら表紙に本文を糊づけして一緒に断裁すれば済むところを表紙を刷ったらボール紙を断裁して貼り付け、本文を印刷して断裁、最後に表紙と本文をペタって貼り付けるという手間が幾重にもかかるので当然コストもそれなりにかかる。値段も高くなるし機能的にはソフトカバーと比べると耐久性ぐらいしかメリットはないが、ソフトカバーの本であっても、長持ちさせたければ自分でブックバインディングしてしまえばいいので、そこもあまりメリットにはならない。印刷技術誕生以前に本来高価だった本の中身を保護するために生まれた技術だったのだが今では場合によっては中身より高価になってしまっている。少部数でも利益を見込める場合や体裁が良いので見栄っ張りでするような場合以外にはあまり意味はないので、まぁ、なんというか一部のユーザーと制作側の面子とエゴだけでなんとか技術が継承され続けてはいる。上製本とかハードバックとも呼ばれる。

バリアブルフォント【Variable font】連続した範囲のデザインバリエーションをひとつのデータファイルにしたフォント。その結果ユーザーからはひとつのファイルにフォントがいっぱい入っているように見えてお得感があるが、比較的新しい仕組みなので使用にはアプリケーションの仕様にも依存するため大変面倒くさい。もちろん作るのはもっと面倒くさい。

パルプマガジン【Pulp Magazine】パルプフィクション誌。ポップアートにサンプリングソースを提供しまくっていたこう呼ばれるタイプの雑誌の全盛期はアメリカでは戦前までで、この当時にはもうそういう呼び方も使われなくなってはきていた。それどころか戦時中の紙不足と戦後花開いた他の娯楽との競争が尾を引いて同業他誌はバタバタ潰れていった。それで逆にアナログのように長く続いたフィクション誌に対しては安物小説のイメージが残ってしまい、このあたりを払拭しようとしてアナログが本のサイズを変えたり、名前を替えたり、表紙のイラストをおしゃれに代えたりといろいろと謎の試行錯誤に嵌まり込んでいってしまったというわけでもあるのだが……。

フォント【Font】印刷に使われる同じサイズ、デザインの文字の一揃いで活字を纏めたモノを指す。まぁ、でも現在ではサイズはスケーラブルだしデザインもバリアブルなものまであるので、そこのところでは定義としては曖昧だ。デジタルの場合は一連の文字のグリフをそのひとつのファイルにまとめたものという以外の定義を考えてしまうと面倒くさいことになる。書体を使えるようにするための仕組み。

フォント警察 こっちは逃げ回る方の立場なのでなんとも言えないが、しょっちゅう冤罪事件を引き起こしている。関係者なら誰でも知っているという有名な事件にFutura裁判というものがあって、この件は著名で優秀な弁護士によって無罪が確定している。

ペーパーバック【Paperback】安物の紙に印刷された、ダストジャケットも付かないソフトカバーの大衆小説。イギリスのペンギン(1935)とかドイツのアホウドリ(1932)とかアメリカのカンガルー(1939)とかが有名どころ。日本ではどんなに薄い内容の本でもカバーや帯まで付けてしまうので、コストを抑えたこの手のスタイルはコンビニコミックぐらいでしか見かけないマイナーなフォーマットだけれど、欧米ではこちらのほうがメジャーで、ハードカバーに再版がかかるとすぐにこのタイプになって出版されてしまう。厚みのあるタイプが好まれるせいか、日本では文庫で何分冊にもしてしまうようなペーパーバックライターな千ページの原稿でも1冊で出すという男気のあるスタイル。なかにはエースブックスのエースダブルのように裏表両表紙でジャンルの異なる別の作家の作品を抱き合わせてさらに厚くしてしまうという物まであるので、まぁお値打ち感はあるよね?

ベベル【bevel】面取りのこと。これをやらないと硬い製品のエッジで手をきってしまったりするので現実のプロダクトデザインではジョナサン・アイブ以外は皆行っている。

ヘルムホルツの正方形 合同の正方形を2つ描いて一方を縦縞に一方を横縞にして囲んだ正方形のラインを消去すると縦のものは横長に横のものは縦長に見える現象。引かれた線が物体に動きを与えるので縦縞は縦方向に横縞は横方向に物体が圧縮されて引き起こされる。上方距離過大とは違い無意識に物体の動きを探ろうとして引き起こされる時間認識の問題による錯視。

ポップアート【Pop Art】ポップアートの起源は2つあり、50年代半ばのイギリスと50年代末から60年代に渡ってのアメリカ、特にニューヨークで……みたいなことになっているけど、元を正せば根は一緒で、20世紀初頭のアメリカの大衆文化にルーツがある。まぁ、とはいってもそんな大量生産、大量消費のガラクタに価値が付くとは最初は誰も思っちゃいなかったのだが、こういうものでも一旦値が付けば一夜にして価値観が変わる。というわけで我も我もといろんな人がなだれ込み、まぁお察しの通りポップアート自体が大量生産の大量消費というゴミへと変貌していってしまうというオチ。

未来派【Futurism】単純に言えばテクノロジー至上主義の過激派みたいなもので、イタリアを中心にしておこった前衛芸術運動。暴力賛美、戦争賛成いやむしろ大賛成みたいなことを言ってしまっているのでファシストとも仲良くはしていた。まぁ、ともかく、19世紀後半から20世紀前半は借金まみれの人格破綻者の妄想から始まってイスラム原理主義者が可愛くみえるほど頭のおかしい主張がいろいろとまかり通ってはいたので、よく日本の歴史教育は近現代史がおろそかで云々みたいなことを言う人もいるけど、こんな気違いの戯れ言を中高生に誤解のないように説明するのは至難の業だ……いや、まぁ、それもともかく、で、誰でも知っているような話をすると絵本で有名な芸術家のブルーノ・ムナーリも、なんとこの未来派に属していた。ね? 言い訳や説明を子供に理解させるのってなかなか難しそうでしょ?

ムービーフォント【Movie Font】厳密な定義があるわけではないが、映画のタイトルなどにつかえるようなキャッチーで視認性の高いフォント。有名な映画で記憶に残ったタイトルなどに使われたフォント程度の意味にも使われるので人によってどこまでの範囲をそうするかは感じ方次第なところもある。なのである意味何かを言っているようで、あまり何も考えていないときに使うには便利だが便利すぎてほとんど何も言っていないに等しいことになる。この定義が考え出されたのは、みんながYouTuberになるような時代になって動画に差し込むのに向いている書体を大勢が探し始めたことと、最近の映画タイトルはなんでもかんでもみんなTrajanじゃんということに誰かが気が付いてしまったことなんかが原因で、最初はおもしろがってそんなことを言っていただけだったが、このあたりのことについても、もっとちゃんと議論して考えたほうが良いかもしれないなどと真面目な人たちが考え始めてしまったことにもよる。従って、そのうちまともな結論が導き出されるのかも知れないが、今のところは定義は曖昧な状態だ。

文字【Character】特定の図形からなる書記体系の基本単位。粗く分類すると言語に結びついた文字(letter)と文字を装飾する記号類とテキストを構造化する約物という3つの性質をもつキャラクターが存在し、これが揃って文字体系(Script)となり、その文字体系に正書法や文字の組み合わせの方法などの所謂使用マニュアルが追加されると書記体系となるのだけれど、実際のところはここらあたりの使い分けは非常に曖昧だ。用字系の表示様式を文字と呼んだり、フォントと言ったり、記号を文字に含まなかったり、そもそも日本語にするとキャラクターとレターと、しばしばスクリプトやワードですらどれも文字と訳されることがあるので意味の使い分けが欧米ほど厳密ではないうえ、当の欧米人でも結構それをごっちゃにしてしまっていたりもする。逆に記号のような文字や補助的な文字のような文字を文字に含めなかったりすることもあるうえ、文字の違いによって文字の持つ意味が変わったりするものまであり、まぁ、そう言っている本人ですらこのあたりは結構適当に使っているので、最終的には前後の文字でこの文字の文字の持つ意味を判断する必要があるという文字という……いや、もう何を言っているんだかよくわからない。

モダン【Modern】世の中キチンと定義づけようとするとよくわからなくなる言葉は色々あるけど、これなんかは特に典型だ。語義的には新しいぐらいの意味しか無いが、日本では明治大正の昔からつかわれて定着した古い外来語だ。固有語タリバンには文句もあるだろうけれど、日本語では意匠芸術モード的な要素に多少なりとも関わる場合など、比較として「以前のものよりアイデアや切り口が斬新で現代的」だとか「以前のものより容姿見た目が当世風で新奇の要素が含まれている」というような意味を含んだ上での「新しい」をモダンと一言で謂えれば、そちらのほうが簡単なのでそういう使われ方もする。問題はこの言葉で、ある特定の現象を指してモダンという場合は必ずしも最新鋭の物を示していることにはならない……というか、ほとんどの場合最新鋭のものを示さないということに注意しなければならない。これは物事や事象を定義づけるときに容易に「モダン」とか「エポックメーキング」とか「コンテンポラリー」とか「ニュー」とか「ナウ」とか「ノイエ」とか「ヌーヴォー」とか「ノヴァ」とか「新」とか「シン」とか先のことも考えず容易にネーミングしてしまう人たちが大勢いるためで、他のことはともかく、この位置で使用されているモダンという言葉に関していえばモダニズムのことなんかサッパリわからなくてもアール・ヌーヴォーに対してのモダンという意味合い程度の理解でも……まぁ、十分だ。

指環【The Lord of the Rings】指環物語。ジョン・ロナルド・ロウエル・トールキンによるハイファンタジー。人工言語の妄想が嵩じて、その言語が誕生した背景から世界の地図やその世界の歴史を作り上げ……と、まさに中二病を拗らせたような感じに創造されたトールキンバース中の代表作で完成までに10年の歳月を費やしたとされるその物語は英国では20世紀の文学の中で最も偉大な作品に選出されるという栄誉に輝いている。なお、物語の中に出てくるトールキンが創造した言語は、それだけで物語を綴ることが出来るなどともいわれるほど完成度が高い。

螺線【spiral】Wikipedia はなぜか螺線と渦巻は違うなどと頑なに主張しているのだが、根拠がよくわからない。まぁ、頭のいい人が考えることはよくわからないので、そういうことにしておくとして、むりやり分けると個人的には渦巻といわれると蚊取り線香やロールケーキみたいに一様にぐるぐるしているアルキメデスな螺旋、螺線といわれるとそれよりは複雑な計算が必要な対数螺線の渦巻という感じ、ただ普通の人には曲線や螺旋に山のように種類、性格が存在するというのは認知的なはなしにはなかなかなりにくいので説明しても思った以上に伝わりにくい。という訳でベルヌーイ曲線で有名なJakob Bernoulliの墓石には本人たっての希望で対数螺線を刻んでもらうはずだったのが間違って渦巻が彫られているけど殆どの人は気にもしていない。