「生きづらさ」解消に向けたコミュニティの可能性vol.1

はじめに 世の中の、”生きづらさ”を抱えた人々へ

こんにちは、DAOの構築・運用をサポートするweb3スタートアップUnyteです。

今の社会の「生きづらさ」の解消に向けた、オンラインコミュニティの可能性を2本立てで発信します。

こんな方に読んでいただけると嬉しいです

今の社会に「生きづらさ」を抱え、より良い暮らしを目指したい方々

「生きづらさ」を抱えた人々の周りにいる方々

マイノリティ問題に関心のある方々

本記事では、今の社会に存在する社会的マイノリティ、性的マイノリティ、文化的マイノリティなど様々な課題に直面している当事者の視点についてわかりやすく紹介し、当事者が感じている「社会の生きづらさ」がいかに大きな社会問題であるかということを解説していきます。

※マイノリティとは、単に少数者である人々を指すわけではなく、社会的少数者であるが故に、差別や偏見などを受けやすい人々・集団のことを指します。詳しくは、『Spaceship Earth』のマイノリティの解説を参照してみてください。

⬛︎ 「マイノリティとは?マジョリティとの違いと種類・問題点と身近な具体例を解説」

「マイノリティ」を説明するものとして引用

(『Spaceship Earth』HPより引用)

(この記事は約10分で読めます)

1. 社会に「生きづらさ」を感じる人々は、ありのままの自身を自然と表に出せる環境を求めている

1-1 「生きづらさ」を感じる人々が体験していること

社会に「生きづらさ」を感じる人々 と一口に言っても、「生きづらさ」のその実は、人によって大きく異なり、いわゆるグラデーションのようになっています。生きづらい理由や場面なども人により様々で、深刻さも幅が広いと言えます。

深刻な事例のうちのひとつと考えられるのが、LGBTQ + (性的マイノリティ当事者)の話です。

当事者の性的指向・性自認・性表現の感覚は、見えるものではないため、それをうまく共有することに大きな困難を伴います。さらに、当事者の感覚を理解できる人々は限られている場合が多いため、場所や相手によっては、受け入れられず、不快とされ虐げられてしまうケースも多く存在します。また、それに伴い、自殺念慮や自殺未遂の比率も高いとされています。

多様性が謳われる今の世の中であっても、当事者の生きる実社会は未だに残酷な世界であるようです。

1-2 「生きづらさ」に共感しにくいなら、知ることから始めてみよう

自身の性に違和感を感じない人からすると、性的マイノリティ当事者の感覚を、お互いの線が一致するかのように、完全に理解することは難しいかもしれません。

私は、直接多くのマイノリティ当事者と時間をかけて関わる中で、少しずつ感覚を共有することができるようになりました。

マイノリティ当事者の言葉や表現などをありのまま聴いてみることで、当事者と、なんとく点で繋がっているかのように、よくわからないけど、共感してしまう。そんな経験を重ねることで、沢山の新しい疑問を持ち、またさらに、少しずつマイノリティ当事者への理解ができるようになります。

読者の中には、マイノリティ当事者とあまり馴染みがないという人もいらっしゃると思いますので、性的マイノリティの感覚を社会にうまく共有してくれる、文学作品を紹介したいと思います。

文学作品、遠野遥 著書の 「改良」 です。「改良」は、主人公がトランスジェンダー女性になろうとする様を描いた作品で、その中で社会の様々な理不尽とぶつかっていく様が印象的な作品です。

⬛︎ 遠野遥 著 「改良」河出文庫

河出書房新社HPより引用。

マイノリティ当事者の言葉の限界に縛られないようなありのままの表現に触れることも、共感することの一つのきっかけになると思います。現に、私は、マイノリティ当事者との間で、このようなアート作品の話をする機会はかなり多いです。

気が向いた時に、新しい扉を開くつもりで、ぜひ手に取って見ていただきたいです。

1-3 当事者の感覚を、より客観的な視点から解説

前述した性的マイノリティを例に挙げると、性的指向や性自認を隠して生きようとする場合、当事者は、常に自身の自然な感情を強く押し殺して、自分の行動や言動を意識的に制御しないといけません。身の安全のためにも、自身の振る舞い方を、社会で期待される形に合わせる必要があるからです。

しかし、これには自己否定が伴ったり、相談する先がないことから孤立感、不安を抱えざるを得なかったり、うつ状態になることも少なくありません。

これを客観的かつ、直感的に理解しやすいように、マズローの段階欲求説に当てはめて考えてみましょう。

⬛︎ 野村総合研究所(NRI)HP掲載の用語解説「マズローの欲求階層説」

段階欲求説に従うと、安全欲求が満たされていない状態と言え、当事者が、マイノリティである側面を隠して現代社会で生きていくというのは、常に張り詰めた緊張感のある状態であると想像ができるのではないでしょうか。

先ほど紹介した、遠野遥 氏 の「改良」にも、安心安全を求めるフレーズや言葉、その原因となる情景が沢山描かれています。

2. 今の社会では、他者との衝突で「生きづらさ」が尊重されない

2-1 なぜ「生きづらさ」が解消しないのか。理由・仕組みを考える

人々の「生きづらさ」を解消する一つの手立てとして、理解・共感が鍵になることについて触れました。ここでは、人々の「生きづらさが解消されない仕組み」について、解説していきます。

2-2 個人の視点 -理解・共感のための「体験」が難しい-

まず、個人のレベルで考えると、理解・共感がそもそも難しいことが挙げられます。理解・共感が難しいのは、私たちのルーツと体験が人によって違うからだと考えられます。他者の話や言葉に、理解や共感をできるためには、当人に同じようなルーツや体験を備えていることが必要です。

そして、中でも、理解・共感のカギになるものは、「体験」にあると考えられます。

人々のルーツ(生まれや、性などの境遇)は、先天的に与えられた変えようのないものですが、体験(どういう環境で過ごした、どんな人と過ごした)というのは、私たちの行動次第でいくらでも機会を作ることができるものです。

体験を沢山積めているか次第で、手元にある価値観の尺度や引き出しの数が大きく変わり、異質な人への理解の手立てが増え、衝突を回避できるようになります。

したがって、多様な体験をいくつも積み上げることが、マイノリティに対する理解・共感のための重要なアプローチになるのです。

理解・共感の難しさと解決の手立てを一つ紹介しましたが、理解・共感には、もう一つ今の時代ならではの難しさも考えられます。

それは、近年の社会では、「体験」に対する人々の行動様式が変化してきているということです。

中でも、ネットの発達やIT化をはじめとする、世の中が便利になったことと引き換えに、これまで当たり前のようにできていた体験をする機会が減ってきていることは、ここ何年かで注目されています。

⬛︎ 「体験活動の教育的意義」

文部科学省は、インターネットやテレビ等を介して学ぶ「間接体験」や「擬似体験」の機会が圧倒的に多くなった今、子どもたちの成長にとって負の影響を及ぼしている旨をHPに記載しており、対策の必要性を訴えています。

(文部科学省HPより引用)

上記の文科省の資料にある通り、大切なのは、何か他の媒体を介さずに直接ものごとを体験することです。(直接体験と言います。)直接体験をできていると、他者から話を聞くだけでなく、より理解・納得しようと、自身の知らない世界があると考えて、多くのことをありのままに知ろうとします。

逆に、ネットやテレビで間接学習や擬似体験を重ねてしまうと、知らないことを理解する姿勢も消極的になるといわれています。

直接体験・間接体験の違いについての研究は近年になって様々な角度から行われています。ここでは、以下のものを紹介します。

⬛︎ 村上 博文「直接体験と間接体験の違い : ゆらぎを感じる<からだ>の形成に注目して(8 教育方法B)」

直接体験・間接体験の違いについての研究の例として引用

(日本教育学会大會研究発表要項.63 巻.2024/10/15. p.p. 224-225より引用)

今の社会では、間接体験の機会が増え、ありのままの当事者の話が受け取られにくくなっていると考えられるのです。

2-3 社会の視点 -利害関係の解消が難しい-

人々の生きづらさが解消されない理由はもう一つあります。

それは、社会のあり方が変化することで、一部の人々に利害関係が生じるからです。

行政で発案される取り組みが、うまく実装されないことなどが典型例でしょう。例えば、私たちの社会ではソーシャルインクルージョン(社会的包摂)が推進され、障害者や高齢者等を主な対象として、雇用体制の改善や合理的配慮を行うことが義務化されるなど、多様な人々の暮らしが少しずつ改善されています。

⬛︎ 「障害者差別解消法に基づく基本方針の改定」

(内閣府HP. 広報・報道. 内閣府News Wave より)

しかし一方で、実装の際に、全ての社会的弱者を含めようとすると、必要な資金や社会資源も膨らみ、既存の資源配分の状況が変わってしまうこともあります。その場合、不公平な損益が生じてしまうこともあり、度々批判が生じます。

このような消極的な意見もあることから、目標を実現することが難しいことがあります。

2-4 共生する中で生きづらさを解消することは、とても困難

生きづらさを解消することの難しさについて、解説しました。

冒頭でも解説しましたが、マイノリティ当事者にとって、マジョリティと衝突しながら、自身の価値観を大切にして生きることは、今の社会のあり方を踏まえると、精神的・心理的な負担が非常に大きく、困難と言えます。

3. まとめ 〜共生を避けられる環境を模索するという方法〜

3-1 共生とは

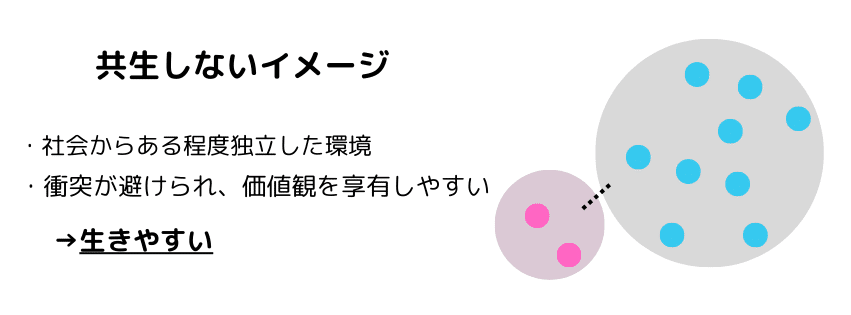

マイノリティ当事者が生きづらさを解消するためにはどうしたらいいでしょうか。この問いを解決する一つの選択肢として、「マジョリティとの共生を避ける」というものがあります。

共生とは本来、生きる上でどうしても共存が必要かつ資源が有限な場所で、異質な他者と共に生きる試みを指します。

マイノリティはお互いに異質な者が集まる場所で生じ、マジョリティとマイノリティの衝突もその中で生じる現象です。

3-2 共生以外の選択肢

しかし、今の社会では、多様な生き方・働き方が可能になりつつあり、どのような人・環境とともに生きるかを選択できるようになってきています。

今の時代において、私たちが、より「生きやすい」環境で暮らしたいのであれば、共生という枠の外側へと目を向けてみることが得策と言えるでしょう。

共生以外の選択肢として、私たちはどのような手段を使って、どのように生きていけばいいのか、その手がかりについて、次回の記事で解説していきます。

DAO構築・運営やSaaSに関して詳細な情報が必要な場合は、以下からお気軽にご連絡いただければと思います。