見よ大日本の科学力「Orion 6×24 10°」

※なんかスマホで見ると表示崩れちゃうっぽいのでPCで読んでね。

皆さんごきげんよう、うにょーんです。

今回は制十三年式双眼鏡とも呼ばれる日本陸軍の広角双眼鏡のひとつ、日本光学のOrion 6×24を紹介したいと思う。

スペックと特徴

日本光学 Orion 6×24 10° (希望小売価格不明)

フォーカス:IF方式

倍率 :6倍

口径 :24mm

実視界 :10°

見掛け視界:旧JIS規格60°

現行JIS規格55.39°

射出瞳数 :4mm

明るさ :16

FOV :175m/1000m

※戦後orion 6×24や東京光学の十三年式双眼鏡(同等品)には実視界9.3°と記載がある。しかしながら一次資料では見かけ視界60°との記載もあり、矛盾が生じている。

この原因は分からなかった。課題としたい。

西城恵一、中島陸 「我が国の双眼鏡製造技術の発達史」(『国立科学博物館研究報告 E類 理工学』、2008年)

このOrion6×24双眼鏡は第一次世界大戦時に欧州から齎された戦訓を元にして開発された双眼鏡である。

殊に今回の戦争では飛行船、飛行機又は潜航艇の活動が激しいから遠距離から薄暮早暁でも成丈け早く発見し得る様な光明度の強い視界の広い若しくは同時に距離が読める特殊の望遠鏡の要求が頗る多い。

つまるところ「広角にして明るい双眼鏡を大量に」というものであるが、これを参考に設計された双眼鏡である。言うまでもないが、この「広角にして明るい」というのはあくまでも大正時代の基準であることに留意する必要がある。

このOrion 6×24双眼鏡はCarl Zeiss JenaのTelex 6×24 双眼鏡を元により広角化したものである。

第一次世界大戦当時、ドイツ当局の輸出規制及び世界的な光学機器の需要増加に伴って日本では光学硝子が非常に不足していた。当時の日本では窓ガラスや食器ガラスの国産化には成功したものの、高精度と高純度を要求される光学硝子に関してはドイツのイェーナ工場や英国チャンス工場からの輸入に頼っており、これが第一次世界大戦により途絶えたがために、光学需要はひっ迫していたのである。これを受けて当時の陸海軍及び光学関係各社は双眼鏡の国産化及びその量産化に熱心に取り組んでいた。

研究の末開発されたOrinon 6×24は純国産双眼鏡にして当時としては広視野である見掛け視界60°(旧JIS基準)を達成。西城恵一氏らが「我が国の双眼鏡製造技術の発達史」において指摘する様に、小口径双眼鏡に見掛け視界60°といった広い見掛け視野を持つ双眼鏡は世界的に少なく、Orion双眼鏡の特徴の一つと言える。

Orion 6×24の製造開始は大正11年。のちに陸軍の要求を満たし大正13年に「十三年式双眼鏡」として採用された。

1924年から1945年の間現役であった光学兵器であることから、時代ごとにマイナーチェンジ等が行われていると思われるが、サンプルが不足している為現状ではなんとも言えない。

現状サンプル数は2つで、外見から判る差異は以下の通りである。

シリアルNo.706xx 象嵌加工:会社ロゴ、銘盤、目幅、ディオプター

刻印加工:なし

内部構造:特筆すべきこと無し

シリアルNo.788xx 象嵌加工:目幅

刻印加工:会社ロゴ、銘盤、ディオプター

内部構造:特筆すべきこと無し

Orion 6×24、というよりは日本陸軍の制式双眼鏡の特徴として、ディオプターが±5Dまで設定できることが挙げられる。現代のハイエンドクラスの双眼鏡では±4Dまで、低価格な双眼鏡であればそれ以下の調整幅が普通であるが、旧軍は±5Dと広い調整幅を持たせたのである。これは当時の陸軍の徴兵基準によるものであろう。

徴兵基準は法改正等で変わるが、基本的には時代を追うごとにつれて緩くなっていった。

陸軍歩兵に関して明治から大正にかけては眼鏡破損時の戦闘継続能力を考慮して裸眼視力0.6以上の者のみが常備軍兵となることが出来たが、1937年には矯正視力でも良いとされた。時局悪化する一方の1943年にあっては、歩兵に関して視力が問われなくなる。

歩兵の視力欄には斜線が引かれている。

少々話が脱線してしまった。ここでは1937年の史料を元に基準を簡便に纏める。

陸軍歩兵 (1937年の基準)

・甲種 5尺1寸(1m52cm)以上の身長

身長に見合う胸囲と骨格

裸眼視力0.6以上

若しくは裸眼視力0.3以上かつ±2Dの矯正で0.8の視力

・第一乙種 体格が甲種以下であるが、甲種の次に動けること

裸眼視力右0.5、左0.4以上

若しくは±5Dの矯正で0.8以上

・第二乙種 体格が第一乙種以下であるが、甲種の次の次に動けること

裸眼視力右0.4、左0.3以上

若しくは±5Dの矯正で0.6以上

このように、徴兵検査では±5Dの場合での視力が検査されており、これは即ち双眼鏡を含めた光学兵器全般の扱いの可否について問うものであろう。

ただ、これが何故±4Dでも±6Dでもなく『±5D』と定められたのかに関しては明確な理由が分からなかった。今後の課題としたい。

簡潔に纏めると、Orion 6×24双眼鏡は、広視野と量産性を考慮して制作された双眼鏡であり、十三年式双眼鏡として日本陸軍に採用された機種としても知られる。

その特徴は当時にしては広い視野角と±5Dのディオプター調整幅である。

入手と整備

個人間取引で入手。入手当時はディオプター調整ネジがグリス抜けしているほか、左側接眼レンズの妙な操作の硬さ、光学のカビ及び曇りがあった。

多くの問題を抱えた個体であったが、6時間で修理を終えることが出来た。

左接眼側プリズムに取り切れないカビ痕が出来てしまっていた。

(カビが有機物を取り込む際に出す酸でガラス表面が溶けている状態)

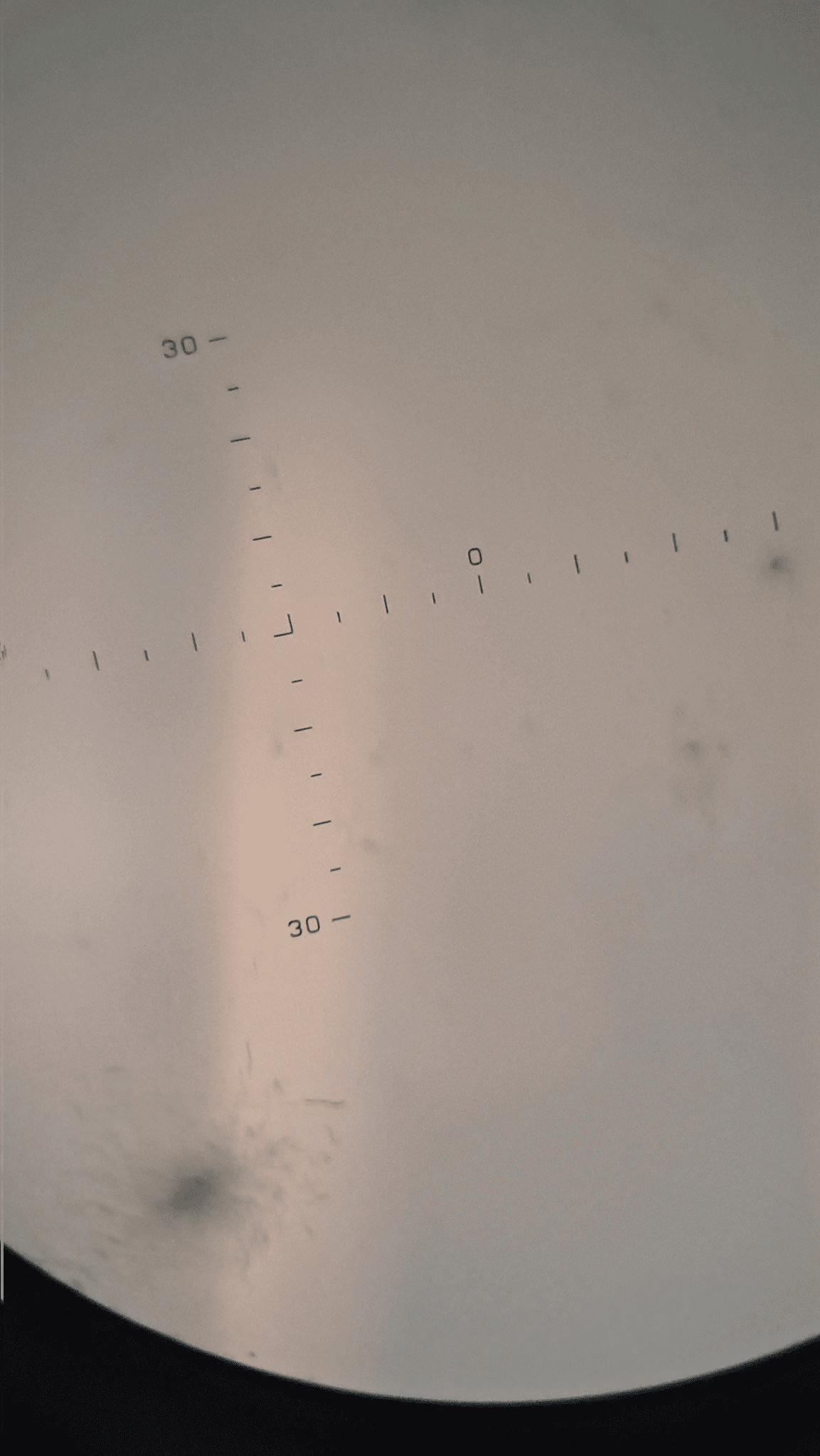

このカビ取りは非常に精神を使う作業である。作業時間の大半を目盛清掃に費やした。

これもカビ痕があったが、目立たない位置なのがせめてもの救い。

目盛(図でいうBE)は対物レンズと接眼レンズの共通した焦点に置かれている。

安易に取り外したり、移動させてはならない。

見え味

まず驚いたのが広い被写界深度だ。下の簡易コリメートを見て欲しいが、手前約3mの距離にいる鳥以外にピントが合っているように見える。

良い解像度もさることながら、広い被写界深度にも注目。

次に驚くのが見え方の「自然さ」だ。長時間の監視や偵察で用いても目が疲れない様な設計なのだろう。極端な色付けや解像が無い分、見やすく目が疲れにくい。

広い中国大陸の荒野や高台からサイパンのジャングルを見下ろすには最適なスペックだろう。

逆光状態であるが、フレアは最小限だ。

昼間であれば光源を直接視野に入れてもそこまで目立たない

ノンコートレンズなので逆光ではフレアが出るが、視野全体が白むようなものではなく、コントラストと解像感の低下のみに抑えている。

スペック自体は6×24と現代からしてみれば突出したものはないから、カタログスペックのみを考えれば凡庸な双眼鏡だと思えるだろう。しかし実際に覗いてみると、優れた光学設計からくる収差コントロールの妙技と自然な色彩が素晴らしく、いつまでも覗いていたいと思える。

まとめ

1924年に設計された純国産双眼鏡であることを考えると、この見え味は特筆すべきものがある。元は十三年式双眼鏡というれっきとした光学兵器であるが、この令和の時代、花見や展望台から景色を広く眺めるような行楽行事に持っていく双眼鏡として使ってもばちは当たるまい。