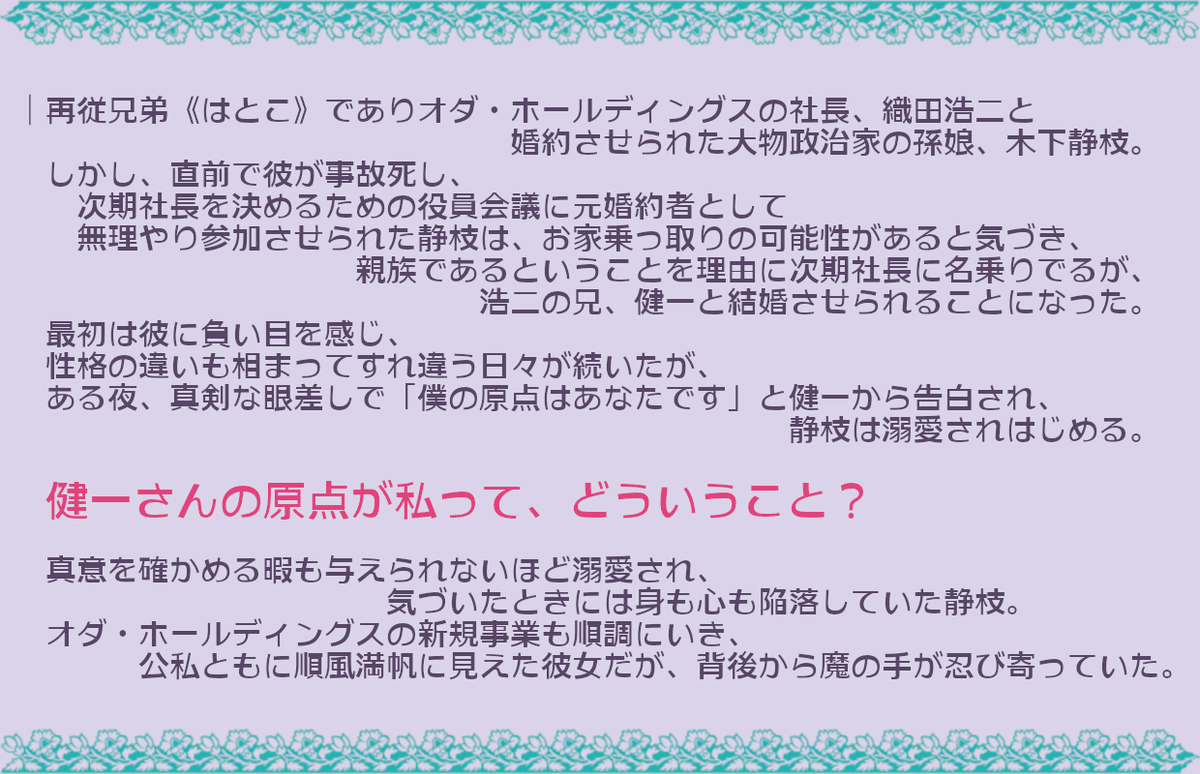

【没案・第二稿】亡き婚約者からの紹介状 ~無口な義兄に身も心も甘やかされていますっ!?~

なんだこの会議はと、ドラマでしか見たことのない状況に、無関係者の私はため息を吐きたくなっていた。

「先代代表の兄とはいえ、どこの馬の骨ともしれない男になんぞ任せられるか!」

そう吠える老齢の男に対抗して、その役員より少し若い役員が言い返した。

「そちらこそ、ライバル企業の社長がオダ・ビルディングの代表を兼ねるなんて、とんでもない」

今、目の前で繰り広げられているのは、三十六歳という若さで死んだ織田浩二の跡を、だれが継ぐか決めている会議という名前の戦争だ。

この部屋にいる人で、だれが彼の死を想像できたのだろうか。いや、きっと本人でさえ、想像できなかっただろう。

現在、浩二にもっとも近い親族は兄の織田健一だが、いかんせん、創業家の跡取り娘である母親、織田民子と血が繋がっていない。

創業者の血筋を重視する一派は彼らの従兄、毛利龍太郎を担ぎあげた。しかし、この男は日本三大不動産の一つ、毛利不動産の社長。もしコイツが代表になれば、毛利不動産に吸収されるのは決まったようなもの。自社を大切にする役員たちとしては、なるべく避けたいはずだ。

とはいえ、毛利龍太郎が参加を拒まれていないところを見ると、業績を伸ばしたいという創業者一族の方針とは一致していない。

「静枝、お前はどちらが社長に向いていると思うか」

このジジイは織田弓枝ではなく、なぜか妹の織田静枝を先に結婚させようとしている。閨閥に生まれた以上、結婚に憧れは抱いてはないが、こんな場にいさせられると夢も希望もへったくれもない。

無表情、無精髭がよく似合う男、織田健一か、それとも野心を隠そうともしない肉食獣みたいな男、毛利龍太郎。

どちらを選んでも私は、面倒に巻きこまれることがわかりきっている。

「どちらも社長に向いていると思いますよ」

「そんなことは聞いておらん」

腹が立ってわざとズレた答えを言ってやったのだが、さすがは霞ヶ関の古狸様は気づいてやがる。一応、大手化粧品メーカーで接客もしたことあるし、化粧品ブランドの経営を現在進行形でしているわけで、さまざまな曲者を相手にしたことあるけれど、まだまだ経験が浅いようだ。

しばらくの間、目の前のやり取りを眺めていたが、まったく有意義な時間には思えなかった。

休憩になり、その場にとどまるのが嫌だった私はお手洗いに行こうとすると、角を曲がった先から会議の愚痴が聞こえてきた。

「もし毛利さんが代表になった場合、健一さんはどうなるのかねぇ」

「そりゃ、追いだされるだろうな。なんせ、民子さんの血は一切入ってない。そんな人をここに置いておく必要はないからな」

義母、織田民子と健一さんの個人的な関係はわからないが、毛利龍太郎にとっては目の上のたんこぶだ。

「しっかし、死んでからまで迷惑をかけてくれるとはねぇ」

「今までも散々尻拭いさせられてきたのに、どこまで迷惑をかけるお人なのやら」

次第に浩二さんについての愚痴になっていった。

織田浩二とは婚約者という関係だったけれど、面識はゼロである。ただ女性経営者たちの集まりでしか聞いたことがない相手でしかなかった。

『だれにでも裏表がなく、困っている人には無償で手を差し伸べる』

優しい微笑みを浮かべていた婚約者の遺影は、そんな経営者としては致命的な性格を切り取ったようなものだった。

経営者としては致命的だっただろうが、男としては逸材だったらしい。生前、パーティーが開かれるたび、玉の輿を狙う女たちに隣の場所を虎視眈々と狙われていたらしいが、唯一の女を作らず、次々と遊び歩いていた男。

そんな男は、三流企業と揶揄された会社を半年前に東証に初上場させたが、次の矢を射ろうとした矢先に死んでしまった。

婚約者だから、葬儀にさえ出れば織田家との繋がりは終わりになるはずだった。それなのに、葬儀後に彼が遺していたという招待状によって、私は今この場に来させられている。

べつに無視してもよかったのだが、妙な胸騒ぎがした私は祖父と参加することにしたのだ。

「代表が運ばれた病院で遺した言葉のおかげでここまでの対立が起きているんですからなぁ」

「『僕の死後は一番ふさわしい親族が会社を継いでくれ』でしたっけ。あれがなければこんな会議なんて開かなくてもよかったのに」

「ええ。まったくですよ」

耳に飛びこんできた言葉に、おもわず声が出そうになった。

どうしてそれを招待状に書いておいてくれなかったんだと、心の中で舌打ちをしてしまった。

それを知っていたら、ここに来て最初にやるべきことは違っていた!さっきの無駄な時間に、この状況をひっくり返すことができそうな策を思いついてはいたが、どう考えても無理だと思ったことができる!

とはいえ、時間はないから、勢いでそれを実行するしかない。多分、毛利龍太郎はすでに周りを固めている。

私は今来た道を引き返した。

部屋に戻ると、短い時間だったのに、毛利龍太郎のほうが優勢になっていた。

進行役の役員でさえ、ヤツに視線だけで伺いを立てている以上、この流れは止められないだろう。

「再び会議を始めさせていただきます」

でも、私は今しかないと立ちあがった。

「ちょっとお待ちください」

男たちの筋書きにない発言に冷たい視線を向けられたが、後戻りはできない。

自分を奮い立たせるように腹の底から声を出した。

「『僕の死後は一番ふさわしい“親族”が会社を継いでくれ』というのが、織田浩二さんの遺言ですよね」

この場にいる全員に確認するように尋ねると、揃ってはいなかったが、ことごとく頷いているのを確認した。

たかが元婚約者ごときが権利を主張するのかと、隅っこのほうから呟きが聞こえたが、まるっと無視し、高らかに宣言させてもらった。

「私、木下静枝は織田浩二さんのお母さま、織田民子さん従姉妹の娘、すなわち浩二さんの再従兄弟、六親等にあたります。通常の相続は子どもや兄弟姉妹、もしくは父母になります。しかし、遺言があるならば話はべつだと思います。もし血縁が気になるかたは、取り急ぎは隣にいるジ……木下重蔵に確認してもらえればと思います。まあ、なので、織田健一さんや毛利龍太郎さんと同じようにこの会社を継ぐ資格はあります」

私の宣言に、ほとんどが驚いていた。

『元婚約者ごとき』と言った役員が再び、あなたもそこの男と同じクチですかと、嫌そうに指摘してきたが、こんなヤツと一緒にされてたまるか。

たしかに同じ立場であるが、私は事情がまったく違う。

「ええ、ご指摘のとおり、化粧品ブランド《オーキッド》を経営しております。しかし、業種が違います。また事業規模もこちらの五分の一でしかありません。なのでこちらに吸収されることがあっても、こちらを買収する余裕なんてございません」

「オダ・ビルディングはお嬢さんのオモチャではない」

あくまでも真剣に言っているつもりなのだが、たかが小娘ごときがと鼻で笑われてしまった。

「ええ、そうですね。現在、低所得から中所得の個人客中心に事業展開しているので、業界五位を保てていますが、高所得者層や法人向けも力を入れていかなければ三年、いや一年後に今の地位ですら保たてているかわかりませんよ」

正直、勢いだけでこんなこと口走っている。けれども本気だと思わせるために、事前に収集していた情報を惜しみなく出す。私の指摘に罵ってくれた役員は黙りこんだ。

「それに、健一さんは私が目指す高所得者や法人向けの営業部、都市開発事業部の主任でいらっしゃいます。健一さんの今なされていることを会社の目標に据えれば、織田家と関わりがなかった私でも文句はありませんでしょう?」

それ以上、だれも反論するものはいなかった。

私はオダ・ビルディングという会社を手中に収めることができ、健一さんの居場所を確保できる。

そう勝利を確信した。

「なるほど。たしかにそれならば、あなたの方が相応しい」

静寂の中で、一人だけ拍手をしながら立ちあがった人がいた。

「僕が代表になった場合、半分くらいの役員たちは吸収されないか心配されているようですが、木下静枝さん、あなたが代表になればそんなことはない。そういった意味では最高の代表です。喜んであなたの代表就任を受けいれます」

この会社を手中に収めようとした男の言葉に、明らかに安堵していた人もいたが、私には安心できる要素なんてない。

「ですが、不動産屋としてはまったく経験がない」

ほら来た。

もちろん初っ端から徹底的に叩かれるかと思ったから、そこは意外だったけどね。

「指南役を兼ねて織田健一と結婚されてはいかがでしょうか。そうすれば、文句を言うやつはいなくなるでしょうし、社長夫妻共通の夢として社員一同が共有しやすいんじゃないでしょうか」

毛利龍太郎の提案に全員が意外な顔をするが、私には背筋が冷えるものだった。

健一さんには私の姉という、仲のいい幼馴染がいる。

今でも連絡を取り合っているくらいだから、強引にその妹との結婚を決められるというのは、気分のいいモノではないだろう。

「待って。それは」

「構いません。それで静枝さんが代表に就任できるのならば、俺は構いません」

拒否してと言おうと思ったのに、先に健一さんに二つ返事で受けいれられてしまった。

隣で座っているジジイは自分の思惑どおりになり、微かに笑いやがった気がした。その一方で、私は申し訳なさすぎて、健一さんをまともに見ることができなかった。