2020年代前半の映画市場は「邦高洋低」に終始(映連データを読み解く2025ver.)

U-NEXT映画部の林です。今回は年1のマジメ企画。映連から2024年の映画概況データが発表されましたので、この数字から気づいたことをまとめていきます。

意地の2000億円台到達

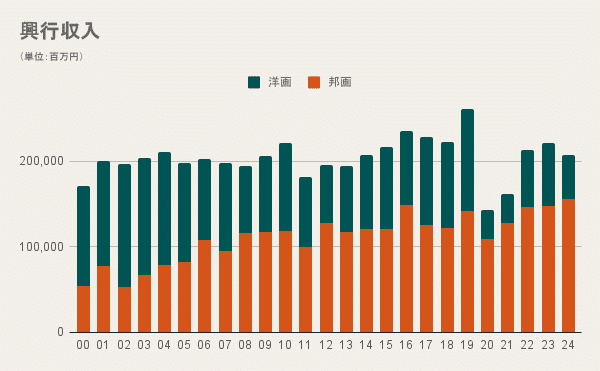

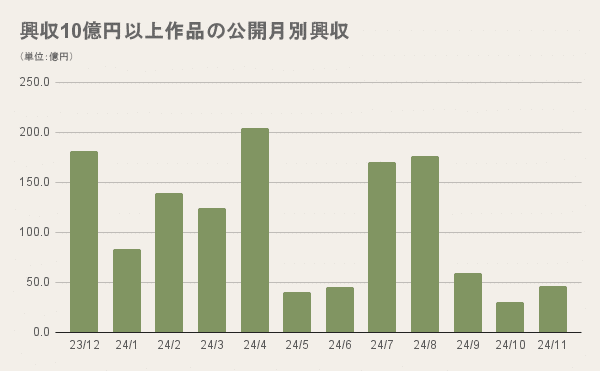

コロナ前の10年間(2010-19年)の水準(平均2163億円)には及びませんでしたが、2024年の年間興収は2069億円となりました。秋の不調から一時は2000億円到達が危ぶまれた中で、なんとか3年連続で大台に乗せた形です。ギリギリ及第点というところでしょうか。

年末年始からGWまで、そして夏休み興行は好調に推移しましたが、9月~11月公開作品の中には興収20億円以上がゼロ。大作不足に苦しみました。

邦画は歴代最高を記録

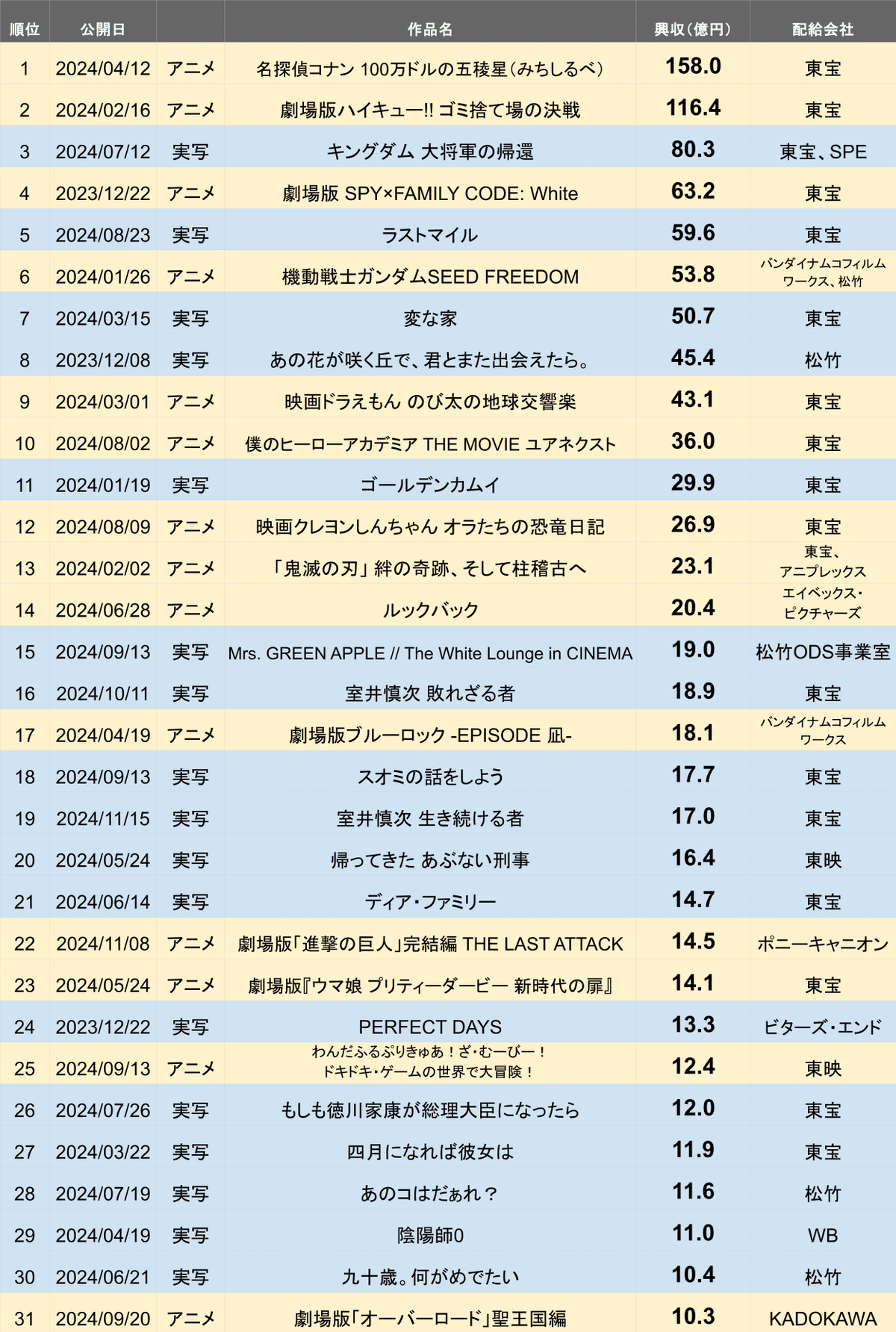

とにかく邦画の頑張りが目立った2024年。『君の名は。』(250.3億円)『シン・ゴジラ』(82.5億円)が牽引し1486億円だった2016年を超え、歴代最高の1558億円を記録しました。これを引っ張ったのはアニメ作品です。

100億円突破作品もアニメ映画からの2本。『名探偵コナン』は初の100億円超えを果たした前作からさらに20億円を上乗せして158.0億円、『劇場版ハイキュー!!』もファンの強烈な後押しを得て、116.4億円まで伸ばしました。

ただ、実写作品も一定の評価ができます。『キングダム 大将軍の帰還』は前作の56.0億円からジャンプアップして80.3億円。実写邦画の80億円超えは、2018年の『 劇場版コード・ブルー』(93.0億円)以来6年ぶりです。また、『ラストマイル』『変な家』『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』と、コミック原作ではない作品が40~60億円と大ヒットを飛ばしたのも特筆に値します。この多様性は、希望を持てるものです。

洋画は深刻な作品薄が直撃

一方の洋画は、回復の兆しが少し見えていた中、再度不調の沼に吸い込まれ、わずか511億円にとどまりました。

2020〜21年はコロナによる制作・公開延期が続出、そこから端を発した一部ハリウッドスタジオによる極端な配信重視戦略が強烈なダメージを残し、そこから脱却の雰囲気が少し見え始めていた2023年、今度はストライキが発生。2024年はその作品薄で辛酸を嘗めました。

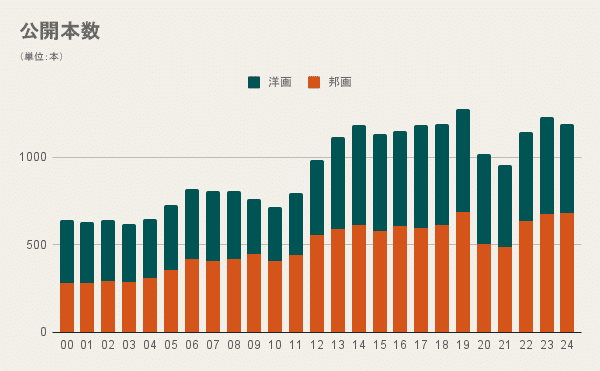

洋画の公開本数は過去10年で2番目に少ない505本です(最も少なかったのはコロナ渦中、2021年の469本)。特に大作の公開が限られました。一方の邦画は、2019年に次ぐ歴代2位の685本となりました。

洋画のトップは『インサイド・ヘッド2』。ディズニー配給作品としては、5年ぶりの50億円突破です。9年前に公開された前作の40.4億円も上回り、配信重視戦略から方針転換した影響が表れたと言えるでしょう。

ヒットの一極集中傾向は継続

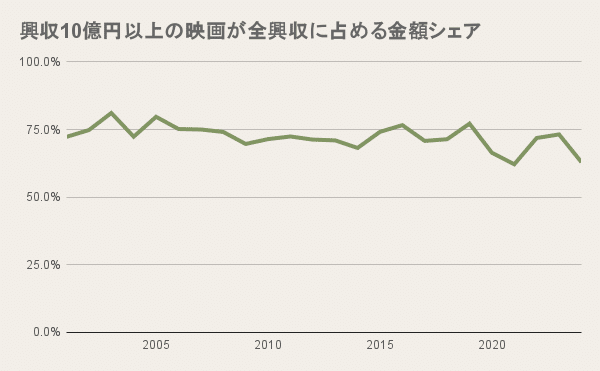

下記は10億円以上のヒット作品が、全興収の何%を稼ぎ出しているのかを表すグラフです。2024年は62.9%でした。

続いて、全公開作の何%の作品が10億円を超えるのかを表すグラフです。こちらは2000年から大きく減少傾向が続いており、2024年はわずか3.4%。それら作品群だけで全興収の62.9%を占めているわけです。

参考までに、10億円以上の作品の金額シェアを本数シェアで割ってみると、2000年以降、一極集中の度合いがじわじわと増してきていることがわかります。2000年代の平均値は10.28、2024年は18.27です。

品質はヒットへの必要条件

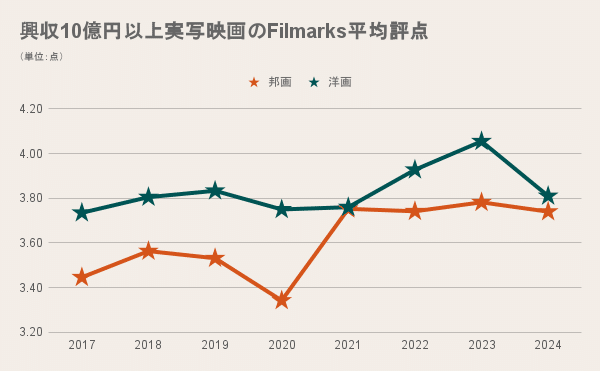

下は興収10億円以上を記録した実写映画における「Filmarks」での平均評点の推移です。

「映画館にまで足を運ぶなら、絶対に失敗したくない」という欲求は引き続き強く、満足保証付きの作品を選ぶ観客が増えています。これがまた、前述したヒットの一極集中傾向にも繋がっていると言えるでしょう。

期待される洋画の復権

さて、2020年代の半分が終わりました。この間の映画興行市場をひと言でまとめると、「未曾有の災禍(コロナ)に見舞われるも、邦画の頑張りで何とか耐えた5年」ということになるでしょう。

前述したように2024年は、洋画の大苦境を邦画が歴代最高記録で救いました。邦画:洋画の興収比率は75:25です。

この比率を長い目で見れば、時代とともに大きく変遷していることがわかります。

データが存在する1950年代後半から現在までを10年単位で並べると、キレイなV字を描きます。

TVがない、あるいはTVが普及しきっていなかった1950年代は、動く画を観られる唯一の場所として、国民が月1回、映画館に通っていた時代です。動員数が11.2億人とピークを迎えた1958年の公開本数は、邦画504本、洋画169本と、あくまでも邦画が主役でした。大衆向け娯楽作がハリウッドから続々輸入され市民権を得た1970年代後半~90年代、中でも1990年代は邦画が冬の時代を迎え、比率は38%と底を打ちます。その後、TV局主導の邦画が台頭し始め、シネコンの急拡大とも共鳴してヒットが多数生まれた2000年代。ファミリーを呼べるシネコンはアニメーションとの相性も良く、アニメ映画が100億円超えの常連となった2010年代には邦画が逆転しました。

そして2020年代前半の洋画比率は27%と、1950年代前半を下回りました。2000年代からの邦画優勢の流れがあったとはいえ、これは流石に低すぎます。

3年前の映連データまとめ記事で私は、こう記しました。

アフターコロナの映画界に必要なものは、ずばり高齢者層の帰還と、洋画の復活です。前者は、時が次第に解決するでしょう。一方、洋画の落ちは、買い手起因(=コロナによる行動制限)というよりは、売り手起因(=公開延期、ウィンドウ戦略転換)によるもの。ユーザーの心が離れたわけではないはずです。

ユーザーの心が洋画から離れたわけではないことは、U-NEXTの中でも引き続き洋画が、力強く観られていることからも明らかです。ただ映画館においてはどうか?1本あたりの平均興収を見ても、洋画は苦戦が続いています。

これを、よく言われる「観客の洋画離れ」と決めてしまっていいものか、もう少し慎重に考えたいところです。たとえば、上映回数との相関はどうなっているのでしょうか。

時に限定グッズ入手を目的としながら、数十回とリピートされる推し活映画が総上映回数の大きなパーセンテージを締め、そうではない映画が封切りからすぐに上映回数を減らし、あるいは朝か夜だけの興行になり、「気づいたらもう近くの映画館では観られない」「行ける時間にやっていない」、下手すると「そもそも最初から他県まで行かないと観られない」状況になる。映画は習慣性のエンタメなので、こういったことを何度か経験すると、映画ファン(殊、洋画ファン)だった人でも、映画館の存在が遠ざかり、映画館に行くことを忘れます。もしかしたら今はそういうタームに来ているのかもしれません。

洋画の復権に向け、今年は『ミッション:インポッシブル』『ジュラシック・ワールド』の続編が来ます。映画館を忘れていた人たちも、この時ばかりは足を運び、その魅力を思い出してくれるかもしれません。長い目で見たら続編以外の新たな発明を求めたいですが、まずは続編の力を大いに借りましょう。

U-NEXTでは引き続き、大小新旧問わず重要な映画を揃え続けて、多様性を守る受け皿としての役割を果たしていきたいと思っています。ただ、映画を映画たらしめているのは映画館です。まずは映画館でもう少し、多様性が保たれたらいい、「その時の一強」以外の映画が観やすくなればいい、と願います。映画館も当然商売ですから、売れるものの売場面積を広げたいのは重々理解できます。ただ長い目で見た時には、多様性を保つことが、商売にとってもプラスになると信じたいところです。