アフターコロナの映画界に思いを巡らす(映連データを読み解く)

U-NEXT映画部の林です。映連から2021年の映画概況データが発表されましたので、今回はこの数字から気づいたことを書いていきます。

邦画は2000年以降で3番目の好成績

2021年の年間興収は1619億円。コロナ禍が始まった2020年の1433億円からは13%アップしましたが、2000年以降ではやはりワースト2の成績です。過去最高を記録した2019年の2612億円と比較すると、およそ6掛けの数字となってしまいました。

ただ、興収を洋邦に分けて見ると、邦画は1283億円。この数字は2000年以降の22年間で3番目の好成績であることがわかります。

一方の洋画は2020年の水準から浮上せず、336億円と過去最低。洋画の数字が、そのまま2021年全体の低迷に繋がってしまったかたちです。

ヒット邦画の実写/アニメのバランスが均等に

コロナ禍1年目にあえぐ2020年の興行でひとり気を吐いたのは、前人未到の大記録を打ち立てた『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』(404.3億円)でした。そして2021年の邦画TOP3は『シン・エヴァンゲリオン劇場版』(102.8億円)、『名探偵コナン 緋色の弾丸』(76.5億円)、『竜とそばかすの姫』(66.0億円)と、やはりアニメ作品の活躍が目立っています。しかし10億円以上のヒット作の興収を実写/アニメ別に見ると、2021年は美しく均等になります。

確かにメガヒット邦画となると近年はアニメ作品が目立ち、実写作品では2003年の『踊る大捜査線 THE MOVIE2』を最後に100億円を超える作品が出ていません。しかしこのコロナ禍においても、100万人~400万人を動員できる10億円強~50億円のスマッシュヒットを飛ばした実写邦画が多数生まれています。しかもジャンルにも出自にもターゲットにも多様性があるのが喜ばしいところ。シリーズ続編ではない、2021年の10億円超え実写邦画は下記の通りです。

『東京リベンジャーズ』 45.0億円

『新解釈・三國志』 40.3億円

『花束みたいな恋をした』 38.1億円

『約束のネバーランド』 20.3億円

『そして、バトンは渡された』 17.2億円

『キャラクター』 16.0億円

『劇場版「きのう何食べた?」』 13.9億円

『老後の資金がありません!』 12.4億円

『燃えよ剣』 11.8億円

『いのちの停車場』 11.2億円

『ハニーレモンソーダ』 10.0億円

公開本数は9年ぶりに1000本を切る

公開本数を見ると、2019年比233本ダウンの959本と大きく減少しました。近年は1200本前後が基本ラインとなっていましたが、9年ぶりに1000本を下回ったかたちです。公開延期の影響に加え、コロナが世界中の映画制作現場を直撃してきた影響が出ていると言えるでしょう。

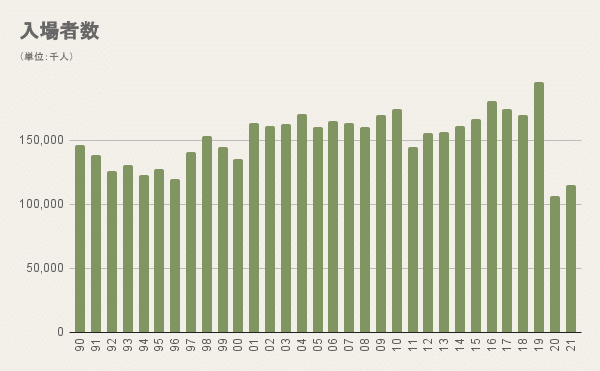

入場者数の大幅減を料金単価増で若干のカバー

当然、入場者数のグラフも大きく凹み、1億1482万人と低迷しました。映画業界が念願としてきた2億人動員に手が届きそうになった直後のコロナ禍。また2億人を目指せる時が近く訪れるように、リスタートを切らねばなりません。ただし冷静にグラフを見ると、1996年の動員は2021年に近い1億1958万人。映画業界はここから20年強の間で、1億9491万人(2019年)まで積み上げてきた実績を持っています。

一方で、平均入場料金は1410円と前年の1350円から大幅に上がり過去最高を記録しました。単価が低い高年齢層が鑑賞を控えたことも影響していますが、入場料金が高いIMAXや4DX、ドルビーシネマなどが集客したことも理由に挙げられます。多くの観客が、映画館には「より特別な体験」を求めている証左とも言えるでしょう。

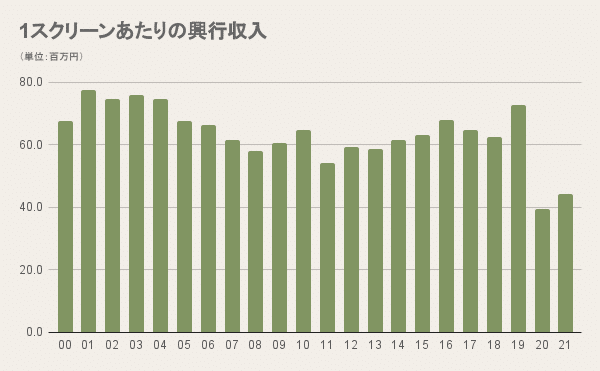

スクリーンアベレージは苦境続く

スクリーン数は、全国合計3648と、前年から32スクリーン増加しました。これで8年連続増加していることになります。ということはもちろん、スクリーンあたりのアベレージはこの2年、大きくダウンしました。

レビュー評点とヒットの相関は色濃く

視点を変えて、日本を代表する映画レビューサイト「Filmarks」における評点とヒットの相関関係を調べてみました。下は興収10億円以上を記録した実写映画における平均評点の推移です。

ちなみにFilmarksにおいては、5点満点中3.7点以上だと「安心して観られる良作」というイメージ(あくまで個人の感想)です。邦画においては特に2021年、一般的な評価の伴う映画が10億円以上のヒットに繋げたイメージがあります。最初からマズいとわかっているレストランには行きたくないから「食べログ」の評点を見る。これと同様、「面白い」「傑作だ」となれば人々は安心して足を運び、公開館は広がり、公開期間も延び、興収も伸びる。一方で、以前なら話題性やキャストだけで大ヒットしたような映画でも「つまらないらしい」という評判が伝わるとストンと終わってしまう。若年層向けホラーやアイドル主演のコミック原作ラブコメといった一部例外を除き、この傾向は強くなっている印象があります。

一方で洋画は、そもそもプロによる目利きや海外での評価が加わってから輸入されることもあり、邦画に比して公開作の評点は高いように感じます。

ウィンドウ戦略は大変革の途上

劇場公開から配信までの期間をどう設定するか=ウィンドウ戦略はまさに世界中の映画業界を揺るがす最大のイシュー。下のグラフはあくまでも興収10億円以上の大作がメインなので、全体的にはさらに配信タイミングが早くなってきています。

また、ディズニーが自社配信サービス「Disney+」で取っている、かなり早いタイミングで見放題配信する戦略のインパクトは、興行界にとっては非常に大きなものです。2019年のマーベル作品『キャプテン・マーベル』は興収20.4億円を記録しましたが、2021年の『ブラック・ウィドウ』『シャン・チー/テン・リングスの伝説』は10億円に届かず、『エターナルズ』も12億円にとどまりました。

一方で、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントが手掛けるマーベル作品は従来のウィンドウ戦略を取り、『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』(2021年12月3日公開)は前作に肉薄する20億円前後のヒットを記録、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(2022年1月7日公開)に至っては前作を大きく上回り、40億円前後の着地が見込まれています。

アフターコロナの映画界に必要なものは?

さて、長い歴史の流れの中で見た時、興収グラフに生じた2020-21年の急激なダウンは、一時的な陥没として終わるのか、それともズルズルと雪崩を打つ端緒となってしまうのか。よく映画業界の仲間から、コロナ禍がきっかけとなって映画館に足を運ぶ習慣がなくなるのではないか、という懸念を聞きます。これに関して、個人的にはそこまで悲観していません。

映画館がここまで不要不急扱いをされた2021年(緊急事態宣言は2020年よりも2021年の方が頻繁に、長期間にわたって出されました)、それでも邦画が史上3番目の成績を上げたのは、映画館に足を運ぶ習慣が忘れ去られるどころか、今だからこそ、身近でありながら非日常を味わえるアトラクションとして重宝されたからなのだと思います。

アフターコロナの映画界に必要なものは、ずばり高齢者層の帰還と、洋画の復活です。前者は、時が次第に解決するでしょう。一方、洋画の落ちは、買い手起因(=コロナによる行動制限)というよりは、売り手起因(=公開延期、ウィンドウ戦略転換)によるもの。ユーザーの心が離れたわけではないはずです。

ハリウッドメジャースタジオのウィンドウ戦略が未来をある程度左右することは間違いありません。しかし、一部のスタジオの判断が与える影響は、やはり「一部」です。洋画は、アメコミや3DCGアニメやスペースオペラだけではない。今こそ洋画が、多様性を打ち出すチャンスなのではないかと思います。

我々ローカルの配信サービスが正しい姿勢を示すことも重要です。映画を映画たらしめているのは映画館です。U-NEXTは「いきなり見放題」ではなく、映画館と共存できるやり方を模索します。

そして、今回扱ったのは興収10億円以上の映画だけ。本数にすると、10億円に満たない作品が毎年95%程度占めます。この多様性を保つお手伝いをすることこそまた、配信サービスに課せられている役割です。ここに今まで寄与してきたのは、日本独自に進化した、世界に誇るべきビデオレンタル店の文化です。我々はそのレンタル店の最終進化形でありたいという思いを常に抱きつつ、映画館と一緒になって、2022年の、そしてアフターコロナの映画界を盛り上げていきたいと考えています。